正骨手法復位對C3型橈骨遠端骨折患者的治療效果分析

劉靜超

C3型橈骨遠端骨折在臨床上比較多見,由于患者多為嚴重粉碎性骨折,橈骨遠端的關節面破壞嚴重,骨折斷端明顯短縮,故不適合采用石膏外固定等常規方法進行治療,否則患者易在術后因缺乏支撐而發生關節面塌陷與骨折再移位等嚴重結果,對其肢體功能及外形造成巨大影響[1]。本文選取2018年1月至2018年12月期間于筆者醫院治療C3型橈骨遠端骨折的80例患者,試探究在外固定治療基礎上加行正骨手法復位所取得的治療效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2018年1月至2018年12月期間于筆者醫院治療C3型橈骨遠端骨折的80例患者,以采取的不同治療方案為分組依據,將其分入對照組、研究組,每組40例。研究組:男29例,女11例;年齡58歲~70歲,平均(64.19±13.24)歲。對照組:男30例,女10例;年齡59歲~69歲,平均(64.44±13.11)歲。將平均年齡、性別比例等資料納入統計學軟件進行對比,結果為P>0.05,即差異不存在統計學意義,兩組之間具有可比性。

1.2 方法

對照組采取外固定治療,在患者進入手術室后為其取仰臥體位并進行局部麻醉,于其背側取切口,分離肌肉直至骨折斷端,充分顯露骨折部位并給予復位,恢復關節面平整,隨后以克氏針進行固定,經透視確保復位滿意,組裝外固定支架,于掌骨、掌基底、前臂遠端及骨折線近端等位置取切口,鉆入螺釘,安裝連接桿和外固定支架其他部分。

研究組采取外固定治療+正骨手法復位,術前借助X線與CT明確骨折的位置、類型及周邊形態,為患者取坐位或仰臥位,使其伸直前臂,屈曲肘部呈90°,由助理醫師對患者前臂的骨折處進行固定。主治醫生拇指位于患者骨折背側兩側、四指位于其腕部,將前臂握緊,對大小魚際肌進行牽拉,同時助理醫師相應地進行牽引,隨后自遠端將腕關節向背側推齊,再從近端按壓至掌側。待骨折復位后,拇指繼續向下按壓,直至將掌部的移位復位。最后,借助X線觀察骨折復位情況,若良好則以小夾板進行常規外固定。

1.3 觀察指標

比較兩組治療24周后的腕關節LR評分和GW評分。其中后者用于評估腕關節的旋前、旋后、屈、伸、尺偏、橈偏角度,可以反映臨床療效;而前者則用于評估尺偏角、關節面臺階、掌傾角及橈骨高度等[2]。

1.4 統計學方法

在SPSS 19.0版統計學軟件中納入本研究中所有研究對象的臨床數據,計量數據以(x±s)表示,行t檢驗,通過統計分析后結果若為P<0.05,那么便意味著差異存在統計學意義。

2 結果

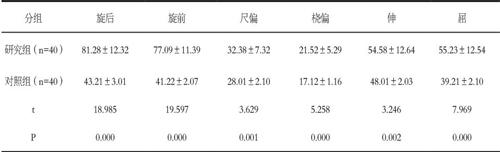

2.1 GW評分

研究組的旋后、旋前、尺偏、橈偏、伸、屈角度均高于對照組,差異存在統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1? 治療后兩組患者GW評分的對比(°,x±s)

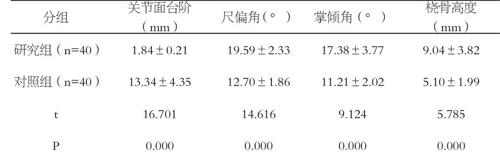

2.2 LR評分

研究組的關節面臺階低于對照組,尺偏角、掌傾角以及橈骨高度均高于對照組,差異存在統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2? 治療后兩組患者LR評分的對比(x±s)

3 討論

C3型橈骨遠端骨折多為暴力所致,患者多存在干骺端粉碎與關節面塌陷問題,由此而導致的骨缺損再加上前臂肌群的擠壓與牽拉,使得骨折端存在明顯的移位。若不恢復關節面的平整與原本的橈骨長度、掌傾角及尺偏角,患者的腕關節將會發生退變,其腕中關節及下尺橈關節將會失去穩定性,出現疼痛或腕關節活動范圍變小等結果。對此,固然可以使用外固定支架來恢復關節面平整,通過持續的牽引來克服前臂肌肉帶來的肌張力和軸向肌力,但是相對于外固定支架從外部施予的牽引力,正骨手法復位是一種“逆向損傷復位”的治療手段,其通過對骨折端軟組織的反向牽拉來抵消臂叢肌肉對骨折斷端的牽引,借由“筋束骨”與“骨隨筋復位”的原理,使得肌肉恢復正常的同時骨折端也得以同時恢復[3]。見結果,研究組各項GW評分與LR評分均優于對照組(P<0.05),正是正骨手法復位顯著改善患者腕功能效果的直接體現。

結語:

正骨手法復位治療C3型橈骨遠端骨折療效顯著,臨床應為患者在外固定治療基礎上加行正骨手法復位,以促進腕功能的恢復。

【參考文獻】

[1]陶青云,郭定聰.正骨手法復位對C_3型橈骨遠端骨折的治療分析[J].浙江創傷外科,2018,23(01):38-39.

[2]張新娜.中醫正骨手法復位結合外固定支架治療橈骨遠端C3型骨折療效觀察[J].疾病監測與控制,2017,11(08):664-666.

[3]吳建勛,王云江,宋志剛.中醫正骨手法復位結合外固定支架治療橈骨遠端C3型骨折的療效觀察[J].臨床醫藥文獻電子雜志,2015,2(12):2252-2253.