瞬變的空間

李斕珺

摘 要 本文由技術的發展,介紹了高速發展的當代社會中,空間流動性的深層含義、內與外關系逐漸割裂,由當代媒介又再次定義空間關系,由此引發的對于建筑與人主體存在的思考,從情境主義到建筑電訊派的紙上建筑,再到庫哈斯的都市理論與建筑實踐,最終反思建筑學當下的時代精神。

關鍵詞 內部性;建筑技術;情境主義;建筑自治

1瞬變時代的內外分離

進入當代,現代生活舒適化、娛樂化的傾向,也使得傳統的空間精神結構陷于瓦解。尼爾·波茲曼在《娛樂致死》的前言中寫道:“在《一九八四》中,人們受制于痛苦,而在《美麗新世界》中,人們由于享樂失去了自由。簡而言之,奧威爾擔也我們憎恨的東西會毀掉我們,而赫胥黎擔心的是,我們將毀于我們熱愛的東西。”

長久以來,西方建筑的人文主義傳統已經在建筑的內部與外部關系間建立了一個道德聯系——外部立面造型將反映建筑內部隱含的活動。

但是,當代都市發展的原動力已經具備流變(flashy)的特點,唯理性主義浸染下的各種慣性思路,正在逐步被拋棄。現代主義建筑的理論也在朝著這個方向努力——柯布西耶的“自由平面”、密斯的“通用空間”,都在企圖極盡發揮建筑內部空間的適變能力。具有紀念碑性質在現代社會中快速地消失,在工業文明主宰的世界中,平庸和瑣碎的日常不需要被宏大敘事囊括,在這場內與外——實際名為流動性與紀念性的沖突中,內外的統一關系被打破,成為互不相容的需求。能指與所指之間的斷裂,在艾森曼看來,是建筑自治的保證也是挑戰[1]。

2聚集定義的要素演變

內部的幻覺對個體而言,代表著宇宙。在內部,他將遙遠之地與久遠之時聚合一體。他的起居室是世界劇院中的一個包廂。

——本雅明

“內外的分離”意味著在建筑的內外之間有關能量和物質交換變得不再直接。因此,當大量的使用面積以空間增殖的形式被生產出來的時候,建筑技術變得尤為重要。

在實踐中,家庭聚集功能中心在餐廚間與客廳之間角色轉換,也表明技術對空間聚合關系的影響。例如,現代房屋將客廳與餐廳合二為一(living-dining)或將客廳、餐廳、家庭室合二為一(living-dining-family)的簡化做法近代才出現,最大原因在于壁爐的功能演化。睡覺的空間也不能再用于接待他人,房間不再互相直接嵌套或直接串接,導致了專門用于循環走動的新興內部空間——走廊的出現。這反映了人的內在主體性被發現的過程。同時,與一個人自己家庭的“永久親密”關系并行的,是住宅內的個體家庭成員的日益“孤獨化”。

當沒有特別的生存需求能將人聚集到一起的時候,媒體技術的介入進一步強調了公共空間與私人空間之間的緊張狀態。例如,礦石收音機興起之初還未有揚聲器,如當今的MP3一般需使用入耳裝置擴音,而其稀有性,使得人們不得不以群聚共享,“合家男女老少各用一副聽筒套在耳朵上,聽到洋洋乎盈耳哉的聲音”。

此時,傳統空間的核心已由家庭權威變為了娛樂化的媒體中介物。當電視機的時代到來之時,無論中西方,這種偏轉愈發明顯。愈加發達的在線視頻功能和5G網絡,勢必加速公共空間的物質層面意義的瓦解。數字媒體不是記錄永恒記憶的,它是面向當下與瞬時的[2]。

3分裂與愈合的嘗試

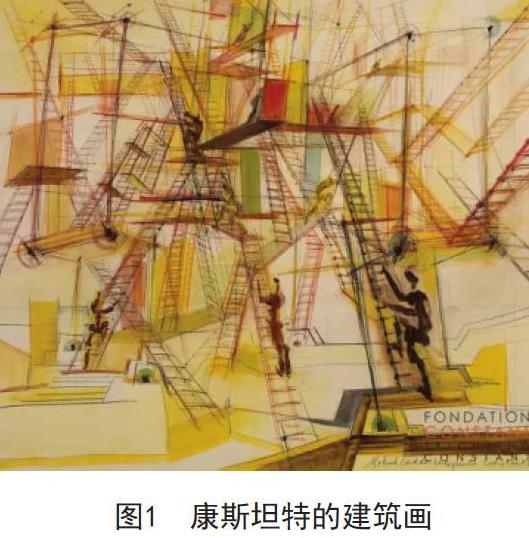

你將能夠用光建造一座建筑,這樣你就可以四處走動,并且改變它。

——斯蒂芬·孔斯

3.1 強制的分裂

安東尼奧·圣埃利亞在著名的《未來主義建筑宣言》中頌揚著“輕巧、務實、短暫、快速”的事物,這一立場得到了資本主義生產標準的相應,但是它還是標志著建筑與實踐運動關系中一種根本的斷裂。專業者們因此開始不斷求索如何讓建筑這一看起來凝固的事物具備追趕時代的可塑活力。20世紀60年代,情境國際和建筑電訊派對日常生活、身體的可移動性與自由程度、都市狀態的話題進行了頻繁討論。但僅就理論實踐方面而言,情境主義強調空間的徹底自由和主體的漂移,而建筑電訊派側重于表達客體及其運動性。他們都試圖以動態表達自由,但無一例外地趨近一種“失控”——認為生活無序且偶然。

情境國際否定了靜態建筑的傳統概念。無論是“新巴比倫城”暢想的具有生長能力的開放建筑體,還是“空中城市”(Urbanisme Spatiale)中不斷變化的城市空間,都可以認為是基于“漂移”(drifting)概念的一個初步構架,并沒有對實質物理環境或建筑模式提出切實構想。建筑電訊派提供了具體的模型——嵌入城市(Plug-in? City)和行走城市(Walking City)。個體與場所的情感鏈接被徹底根除。人的身體外擴成為一個被賦予高速移動能力移動的建筑,即“最小居住單元”。韋伯的坐墊車(Cushicle)、氣球服(Suitaloon);格林(David Greene)的居住豆莢體(Living Pod);喬克的艙體居住室(Capsule Home),都是一種提供“瞬時”體驗的居住單元。在這些假想的設計中,都市中的人就如同被電子元件包裹的宇航員,而如今的汽車、便攜電子設備、無線網絡,都讓人成為或正在成為“行走的建筑”——極度私密,但無限仰賴公共設施的接入——仿佛是一種“返祖”的現象[3]。

3.2 主體存在與建筑空間愈合

(1)機械操作——電梯

第一座載人升降梯的發明者,奧的斯戲劇化地展示了他所發明的安全制動裝置如何在纜繩斷裂的情況下防止載人平臺墜落。繩索切斷的瞬間,安全與危險、成功與失敗的對峙被設定在一個極端狀況之中,正如同電梯帶來的串聯作用——人們距離地面越遠,與自然資源(陽光、新鮮空氣)的聯結也愈發緊密——這看似矛盾的狀況,在當代都市之中卻合情合理。

升降梯不僅是一種串聯空間的機械,而且試圖將個體的自由選擇和生活的不定多變發揮到極致,以便觸動甚至顛覆建筑固有的穩定性。庫哈斯試圖以電梯賦予建筑更為開放、自由的品質。在波爾多住宅(Bordeaux House)中,借助于升降平臺的移動,主體的選擇使得主體與周遭的關系處于不斷的運動變化當中;而轎廂的踏面移動,也影響了水平方向上空間的狀態。

(2)建筑本體操作

當堅硬的混凝土厚板成為可彎折界面時候,它與薩爾瓦多·達利筆下柔軟的鐘建立了某種聯系。在1987-1993年的諸多項目之中,OMA嘗試破解結構造成的隔閡。在鹿特丹當代藝術館(Kunsthal De Rotterdam)中,兩個傾斜的樓板并置,組成一個X交叉,配合著頂部的第三個斜坡面,巧妙地與水平向展覽空間結合,形成一個連貫路徑,即以立體螺旋的方式將不同標高的樓板聯系起來。在巴黎朱蘇圖書館(the Deux Biliothkjues Jussieu,Paris,未建成)中,OMA在立方體空間里設定了一個相對穩定的多米諾柱網體系是,樓板進行了傾斜、折疊、反轉等操作形成了一個連續的“傳送帶”。這條“傳送帶”最終超越了平面束縛,成了自由穿梭于各樓層之間的“街道”,將各個街巷要素串聯了起來,訪客在其中,就如同居伊·德波筆下的“漂流”之人,被所到之處的事件所誘惑。重出屋頂的結構代表未完成的狀態,暗示向上疊加增殖的可能[4]。

4結束語

技術的發展帶來了社會與空間形態劇烈的重構,加劇了對地點與認同感之間紐帶的現代腐蝕。社會的架構既是一種通過拆除社會空間舊有秩序而得到形成新社會集體性的能力,也是一種可能的方向就是普遍孤立化的個人生存。借用德里達的話說,這是一種“分解的同盟”。公共還是私密,軸線還是離散,空間內容物的既有約定在時間線上都可能是隨機的,任何主體的立場在當下的時代都會得到積極的建構。當空間感的定義不再由具體的建筑要素來定義的時候,建筑學如何創造這種烏有之地,也許還是應當回到對于“關系”的塑造之中。

參考文獻

[1] [美]尼爾·波茲曼著.娛樂致死[M].北京:中信出版社,2015:51.

[2] Rem Koolhaas.Delirous New York[M].Rotterdam:010 Press,1994:100.

[3] [英]阿德里安·福蒂(Forty. A.)著.欲求之物[M].南京:譯林出版社,

2014:145-146.

[4] Habermas,Jürgen. The structural transformation of the public sphere:an inquiry into a category of bourgeois society[M]. Quarterly Journal of Speech,1991:51.