56例新型冠狀病毒肺炎臨床特征及重癥危險因素分析

金 坤 李文淵 寧 玲 沈 強 江守偉 朱孝武 李 磊

2019年12月初,湖北省武漢市出現數例不明原因的肺炎,患者初始癥狀為發熱、乏力、干咳,部分患者逐漸出現胸悶、呼吸困難等嚴重表現[1-4]。陸續出現的患者多有武漢市華南海鮮市場暴露史或家庭聚集史,同時也有醫護人員被感染的現象。2020年1月初,中國疾病預防控制中心的研究人員在患者標本中檢測出一種未被人類發現的新型冠狀病毒,2月7日,國家衛生健康委決定將新型冠狀病毒感染的肺炎命名為新型冠狀病毒肺炎(novel coronavirus pneumonia,NCP)[5]。2月11日,國際病毒分類委員會正式將2019新型冠病毒命名為SARS-CoV-2。本研究分析NCP患者的人口學資料、臨床表現、實驗室檢驗、肺部影像學表現,比較普通型和重型/危重型的臨床特征,為臨床早期預判評估病、及時調整治療策略、降低重癥化比例、提高救治成功率提供參考。

1 對象與方法

1.1 研究對象 選擇2020年1~2月中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院)感染病院區收治的經咽拭子和/或痰液SARS-CoV-2的反轉錄聚合酶鏈反應(reverse transcription-polymerase chain reaction,RT-PCR)技術確診為NCP的56例患者,男性32例,女性24例,平均年齡(47.68±16.84)歲。根據新型冠狀病毒肺炎診療方案分型,分為普通型(37例)與重型/危重型(19例)。

1.2 納入與排除標準 納入標準:根據《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第六版)》符合輕型、普通型、重型及危重型診斷者。排除標準:根據以上方案,NCP患者達到解除隔離和出院標準后,在恢復階段核酸檢測呈陽性者。本研究經中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院)倫理委員會審核并批準通過,并取得患者知情同意。

1.3 方法 采用回顧性研究方法,收集患者性別、年齡、現病史、既往史、流行病學接觸史、吸煙史、飲酒史、家族史,收集患者發熱門診首診或入院后首次(或早期)所做的相關檢查結果,如咽拭子和/或痰液SARS-CoV-2的RT-PCR檢測病毒核酸、血常規、尿常規、大便常規、肝腎功能、電解質、C反應蛋白(C-reactive protein,CRP)、白介素-6(interleukin-6,IL-6)、降鈣素原(procalcitonin,PCT)、血沉(erythrocytesedimentationrate,ESR)、血糖、凝血象、乳酸脫氫酶(lactatedehydrogenase,LDH)、心肌酶譜、肌紅蛋白(myoglobin,MYO)、肌鈣蛋白(troponin,TnI)、心電圖、全胸片或肺部影像學等。其中SARS-CoV-2檢測由合肥市疾病預防控制中心、安徽省感染病檢驗診斷中心采用RT-PCR檢測。

2 結果

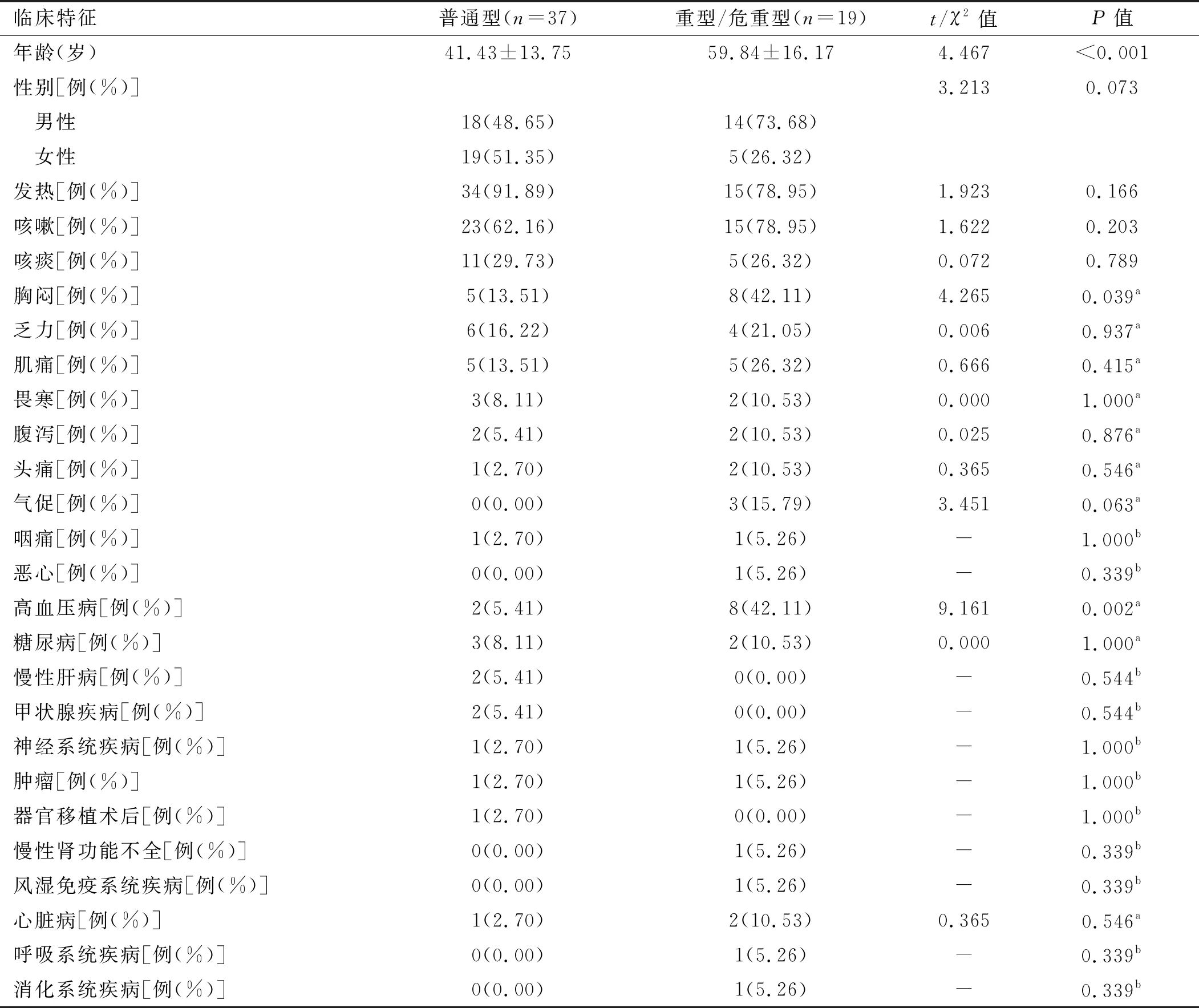

2.1 臨床特征比較 56例NCP患者常見的臨床癥狀為發熱、咳嗽,重型/危重型出現胸悶的患者比例高于普通型,差異有統計學意義(P<0.05)。重型/危重型中合并高血壓的比例高于普通型,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。影像學檢查均提示雙肺炎癥。

表1 56例NCP患者臨床特征比較

注:a為連續性校正χ2檢驗;b為Fisher確切概率法

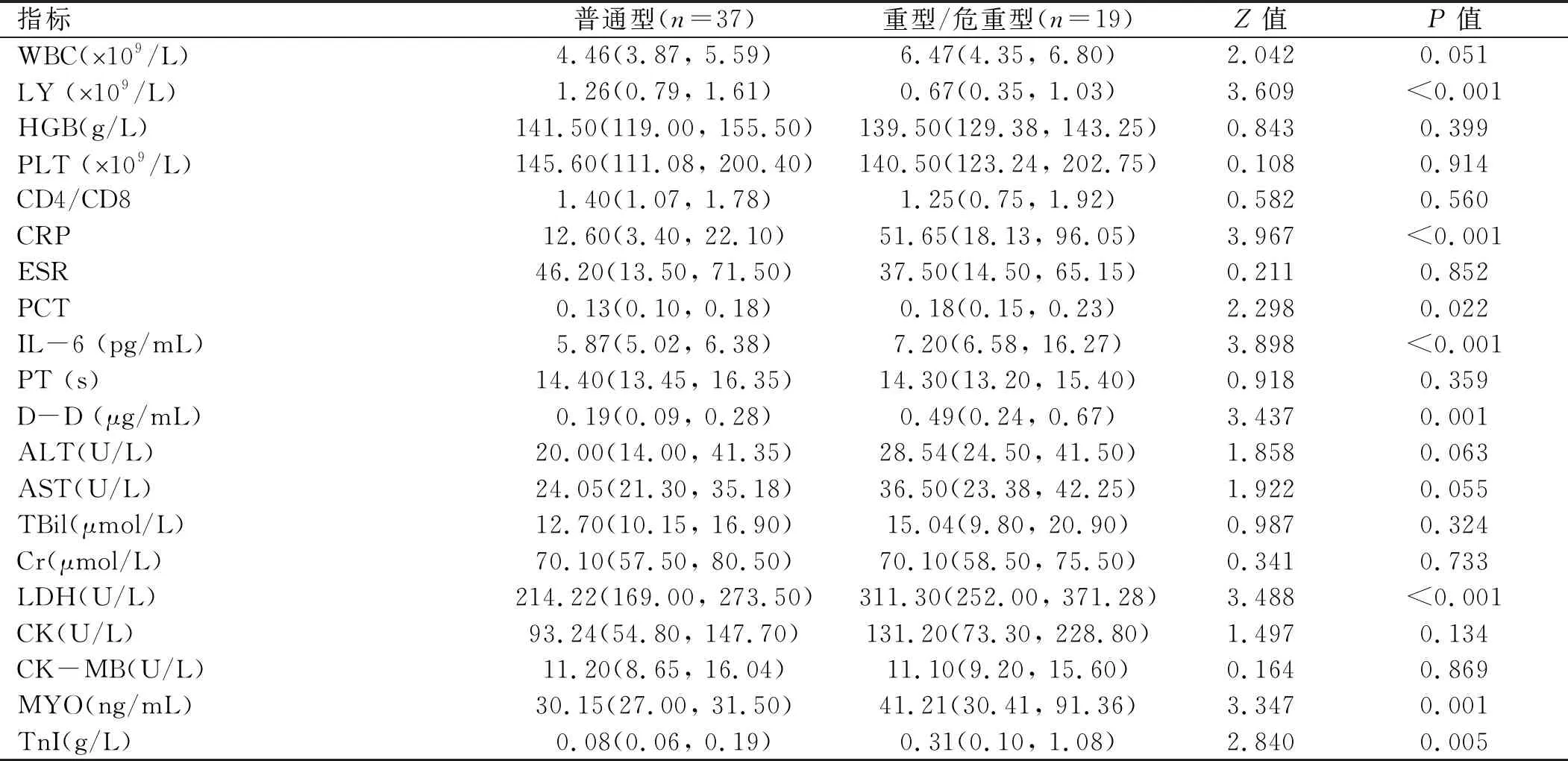

2.2 實驗室檢查結果比較 重型/危重型患者的淋巴細胞計數低于普通型,CRP、PCT、IL-6、D-D二聚體(D-Dimer,D-D)、LDH、MYO、TnI高于普通型,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

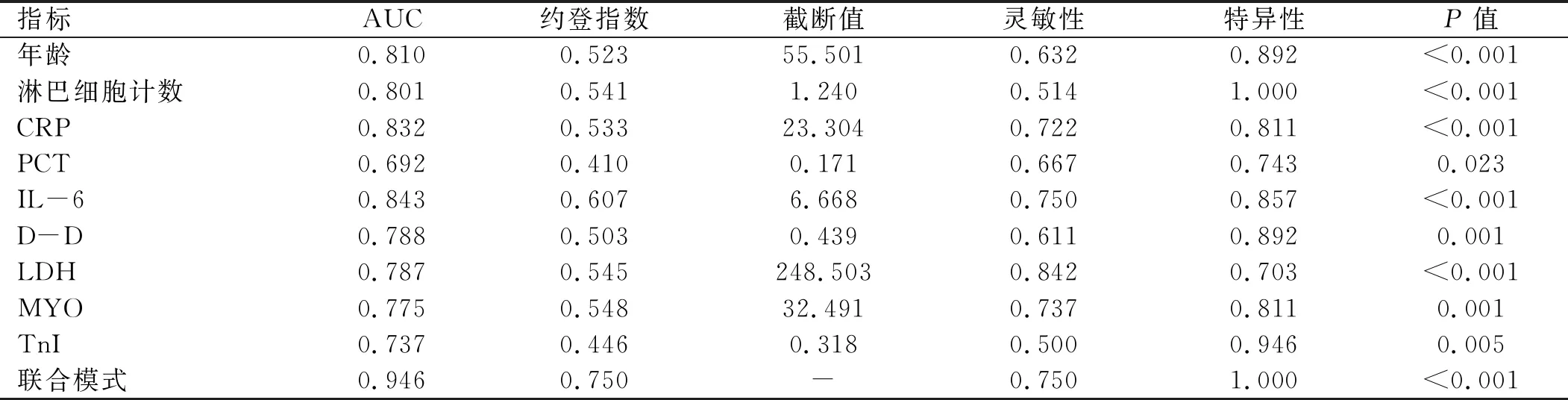

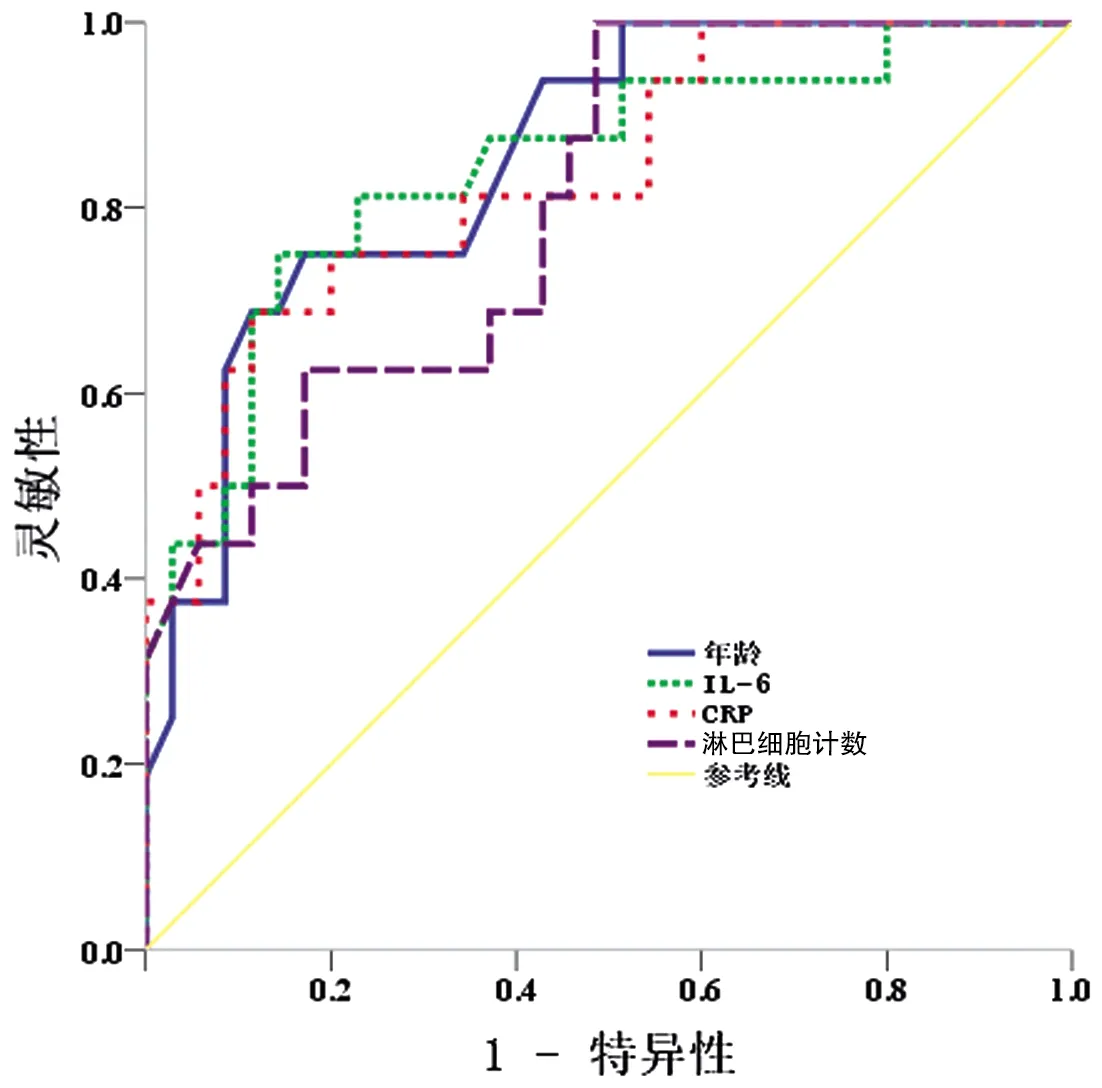

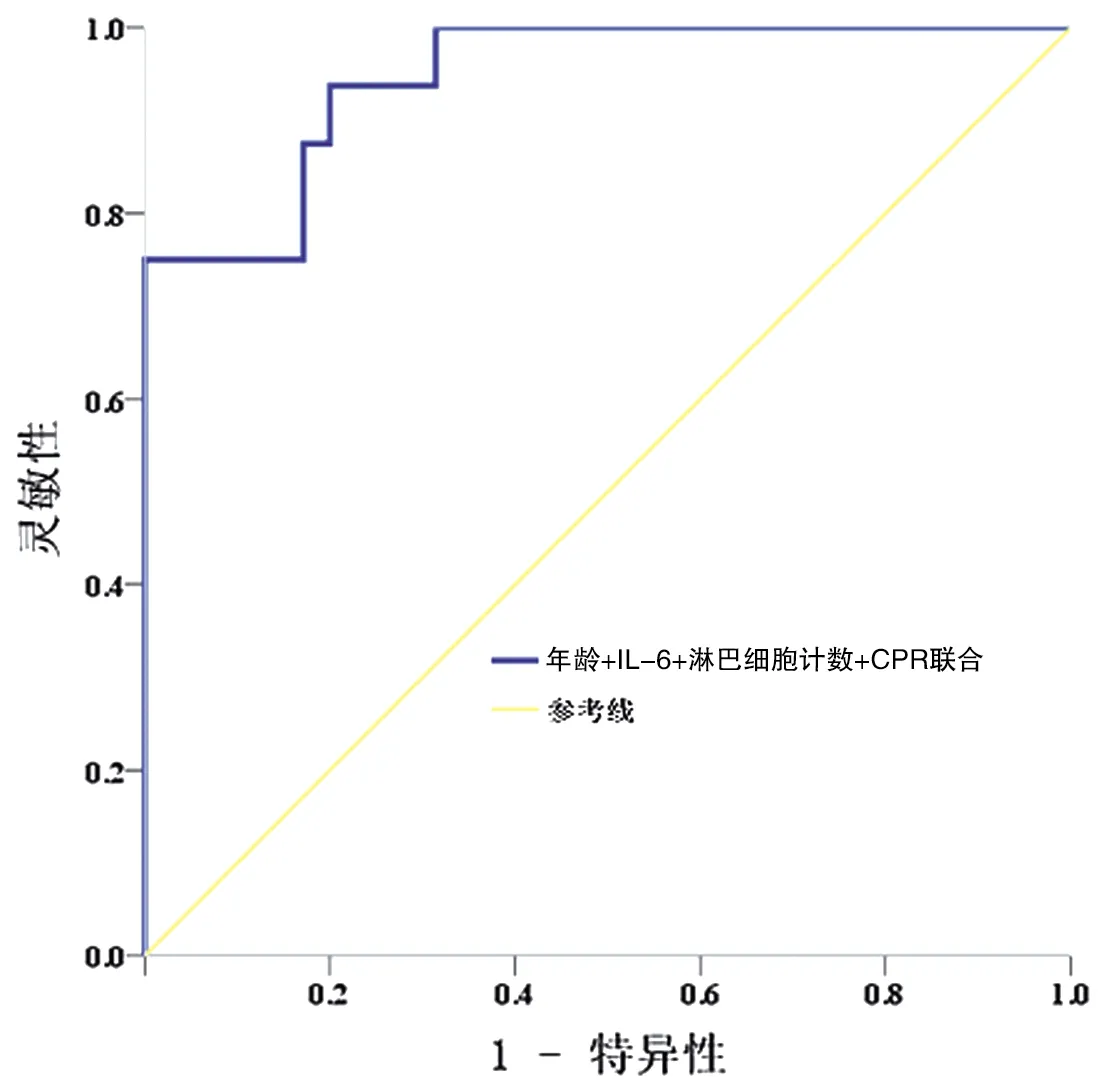

2.3 ROC分析 以年齡、淋巴細胞計數、CRP、PCT、IL-6、D-D、LDH、MYO、TnI為檢驗變量,以疾病嚴重程度為狀態變量,繪制ROC,探討上述定量指標對于重型/危重型NCP的診斷價值。見表3、圖1。其中年齡、淋巴細胞計數、CRP、IL-6的AUC>0.8,準確性較高,將4項指標聯合,其預測病情嚴重程度的AUC為0.946(P<0.001),靈敏性為0.750。特異性為1.000。見圖2。

表2 56例NCP患者實驗室檢查結果比較

注:WBC為白細胞計數,LY為淋巴細胞計數,HGB為血紅蛋白含量,PLT為血小板,CD4/CD8為T輔助細胞/T抑制細胞,PT為凝血酶原時間,ALT為谷丙轉氨酶,AST為谷草轉氨酶,TBil為總膽紅素,Cr為肌酐,CK為肌酸激酶,CK-MB為肌酸激酶同工酶

表3 ROC分析結果

注:聯合模式為年齡、淋巴細胞計數、CRP與IL-6聯合

圖1 單項指標ROC

圖2 聯合模式ROC

3 討論

截至2020年3月9月,中國已經確診NCP患者80 754例,重癥患者的病死率較高,早期識別出重型/危重型是提高治愈率、降低病死率的有效手段。由于試劑盒短期供應不足、檢測技術本身的局限、部分患者癥狀不典型等,導致漏診和誤診;部分患者病情進展迅速,出現呼吸衰竭、休克等嚴重情況。因此,急需一種快捷、方便的診斷方法及對病情的預判模式。

Chen等[6]報道,NCP患者中,ICU較非ICU年齡明顯偏大。郭飛等[7]報道顯示,普通型、重型、危重型患者年齡均值分別為54歲、>60歲、接近70歲。本研究結果顯示,56例NCP患者中,普通型患者年齡低于重型/危重型患者,差異有統計學意義(P<0.05),與以上研究結果一致,表明年齡是預判患者預后的重要指標。重型/危重型患者中,有8例(42.11%)合并高血壓病,與普通型相比,差異有統計學意義(P<0.05),提示SARS-CoV-2有可能感染有慢性基礎疾病的老年人[[8-11]。

SARS-CoV-2感染人體后主要作用于淋巴細胞,尤其是T淋巴細胞,引起外周血淋巴細胞的減少,在危重型患者中下降尤為明顯,最終出現急性呼吸窘迫綜合征[6]。淋巴細胞的壞死或凋亡進一步加劇其減少,淋巴細胞計數減少是判定疾病嚴重程度和病死率的關鍵因素[12]。本研究中,重型/危重型患者淋巴細胞計數降低,與普通型相比,差異有統計學意義(P<0.05),與以上研究結果一致。

細胞因子風暴與NCP病情嚴重程度有關[4],危重型組NCP患者CRP升高[13]。SARS-CoV-2感染人體后,淋巴細胞、單核細胞高度活化,產生粒細胞-巨噬細胞集落刺激因子粒細胞-巨噬細胞集落刺激因子(granulocyte-macrophage colony stimulating factor,GM-CSF)和IL-6,GM-CSF進一步激活CD14+、CD16+、IL-6等,形成炎癥風暴,最終導致肺損傷。IL-6是重要通路,升高早于其他因子,如CRP等。在《新冠肺炎診療方案(試行第七版)》中,對于兩肺廣泛病變、重型且IL-6升高的患者,推薦使用托珠單抗。本研究結果發現,重型/危重型患者IL-6高于普通型,差異有統計學意義(P<0.05),與以上研究結果一致。

此外,56例NCP患者肺部影像學檢查均提示雙肺肺部炎癥病變,早期臨床表現多為發熱、咳嗽,胸悶在重型/危重型中增多,需警惕病情向重癥進展可能。7例患者就診時沒有出現發熱癥狀,這會妨礙對NCP患者的早期識別。

本研究ROC分析結果顯示,年齡(0.810)、淋巴細胞計數(0.801)、CRP(0.832)、IL-6(0.843)AUC均>0.80,將以上指標聯合,和單獨敏感指標相比,其診斷靈敏性(75.00%)、特異性(100.00%)、AUC(0.946)均顯著提高(P<0.05),且具有易快速獲取、數據客觀、檢測方法簡單等優點。因此,對于NCP患者病情重癥化的早期預判可能提供一個較為可靠的方法,值得在臨床推廣應用。本研究為回顧性分析研究,病例數量有限,因此,還需進一步擴大入組例數,進行多中心觀察,以期進一步提高該評估方法的科學性和準確性,為臨床早期干預和治療策略的調整提供依據。