3種抗凝藥物在心房顫動導管消融圍術期的安全性比較

張艷梅 許邦龍 王曉晨

心房顫動(簡稱房顫)是一種常見的心律失常,其最主要的危害就是血栓形成導致的動脈系統栓塞[1]。房顫導管消融術是目前治療房顫的有效方法,然而患者術后易發生血栓栓塞事件,導致腦卒中等嚴重后果,因此需有效的抗凝治療防止血栓栓塞發生。傳統口服抗凝藥華法林能有效降低房顫患者血栓栓塞風險,但需頻繁監測國際化標準比值(international normalized ratio,INR),因INR值受食物和藥物影響大[2]及患者依從性差[3]等原因,限制了其在臨床上的使用。達比加群是直接凝血酶IIa抑制劑,利伐沙班是一種高選擇性Xa因子抑制劑,兩者均屬于新型口服抗凝藥。研究[4-5]發現,非瓣膜性房顫患者使用達比加群、利伐沙班抗凝,兩者預防血栓栓塞效果與華法林相似,出血風險相當或更低。但對導管消融的房顫患者,達比加群、利伐沙班和華法林的抗凝效果和出血風險仍存在一定爭議[6-7]。本文通過回顧性分析比較達比加群、利伐沙班和華法林在房顫導管消融術患者圍術期的血栓栓塞事件和出血事件發生情況,評價此三種藥物的安全性,為臨床藥物選擇提供參考。

1 資料與方法

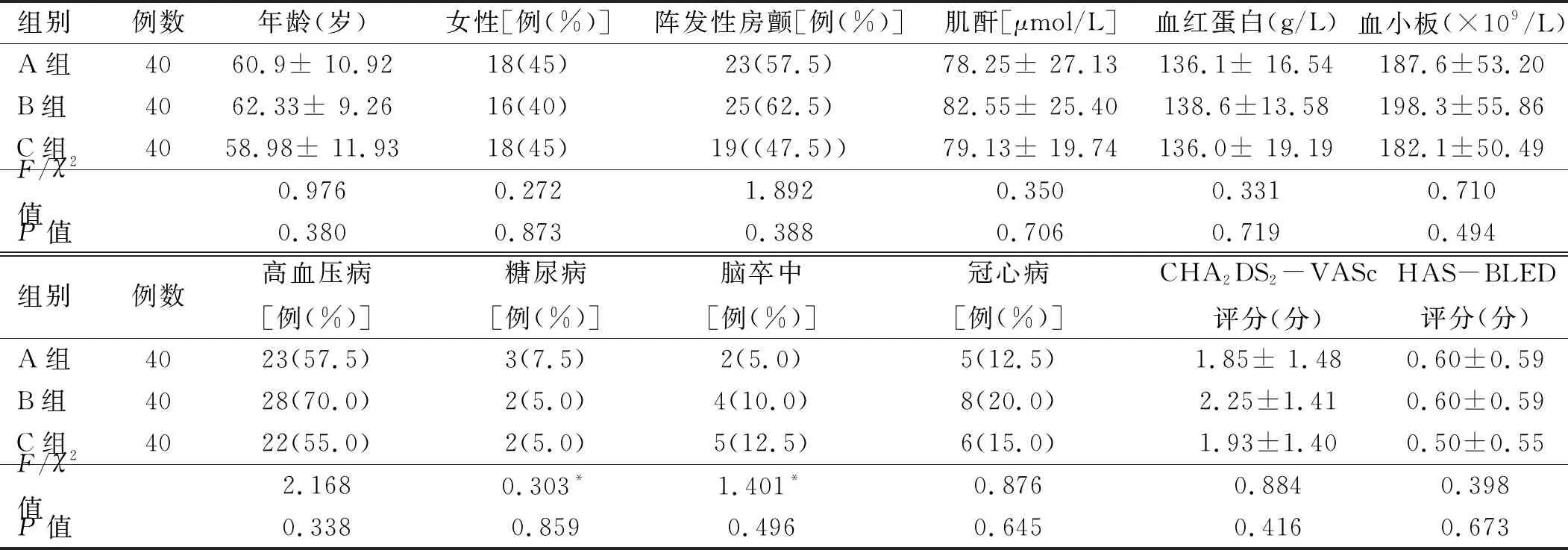

1.1 一般資料 選擇2015年1月至2019年4月在安徽醫科大學第二附屬醫院住院診斷為心房顫動并行導管消融術的患者120例,根據給予的抗凝藥物不同將患者分為A組(采用達比加群抗凝)、B組(采用利伐沙班抗凝)和C組(采用華法林抗凝),每組40例。納入標準:①年齡18~80 歲;②所有患者均診斷為持續性心房顫動或陣發性房顫[8],持續性房顫指房顫持續時間>7 d,非自限性;陣發性房顫指房顫持續時間≤7 d,能自行終止;③左心房內徑≤55 mm。排除標準:①心臟瓣膜病患者;②術前經食道心臟彩超發現左心房及左心耳血栓;③嚴重肝腎功能不全[肌酐清除率< 30 mL/min ;谷丙轉氨酶(glutamic-pyruvic transaminase, ALT)>3 倍正常值];④未經治療的甲狀腺功能亢進患者;⑤近期消化道活動性潰瘍、出血或近期顱內出血。3組患者年齡、性別、非瓣膜性房顫血栓風險評分[9](CHA2DS2-VASc評分)及出血風險評分[10](HAS-BLED 評分)等一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。見表1。

1.2 方法 所有患者均予房顫導管消融,術前開始給予抗凝藥物。抗凝方案:A組給予達比加群(上海勃林格殷格翰藥業有限公司,110毫克/粒,國藥準字J20171035) 110 mg 一天兩次;B組給予利伐沙班(拜耳醫藥保健有限公司,15毫克/片,國藥準字J20180075)15 mg 一天一次; C組給予華法林(上海上藥信誼有限公司,2.5毫克/片,國藥準字H31022123),每3~4天檢測一次INR,INR目標值2~3,根據INR值調整華法林劑量,C組INR達標前與低分子肝素聯用。3組術后均抗凝治療3個月。

表1 3組患者基線資料比較

注:CHA2DS2-VASc評分為非瓣膜性房顫血栓風險評分;HAS-BLED評分為出血風險評分;*為校正χ2檢驗

1.3 觀察指標 住院期間及術后1、2、3個月對患者進行觀察隨訪,觀察3組圍術期并發癥及血栓栓塞和出血事件。圍術期并發癥包括心包填塞、穿刺處血腫、氣胸、血胸、食管損傷、膈神經損傷等。血栓栓塞事件包括短暫性腦缺血發作(transient ischemic attack,TIA)、缺血性腦卒中及其他動脈栓塞(冠狀動脈、四肢動脈、腸系膜動脈栓塞等)。輕度出血包括皮下出血、鼻黏膜出血、少量咯血、血尿、牙齦出血等;嚴重出血包括腦出血、消化道出血及出血量≥300 mL。

2 結果

2.1 3組患者圍術期并發癥比較 A組發生心包填塞1例,穿刺處血腫4例;B組發生穿刺處血腫3例,氣胸1例;C組發生心包填塞1例,穿刺處血腫3例。 A、B、C 3組患者圍術期并發癥發生率分別為12.5%、10%、10%,差異無統計學意義(χ2=0.169,P=0.919)。所有并發癥給予對癥處理后均好轉。

2.2 3組患者血栓栓塞及出血事件比較 患者通過門診或電話隨訪,術后隨訪3個月,所有患者均完成隨訪。A組無血栓栓塞事件、B組TIA 1例(2.5%)、C組缺血性腦卒中1例(2.5%),3組差異無統計學意義(P=1.000);3組輕度出血事件分別為2例(5%)、1例(2.5%)、4例(10%),差異無統計學意義(χ2=2.125,P=0.346)。3組患者均未發生大出血事件。

3 討論

房顫患者的導管消融治療近些年取得了很大進展,研究[11]表明,與抗心律失常藥物相比,導管消融治療在維持竇性心律及改善生活質量等方面有明顯優勢。然而導管消融術后由于術中左心房長時間留置導管,消融過程中心內膜受損,血小板及凝血因子激活及術后恢復竇性心律后心房頓抑,容易引起心房血栓形成,血栓脫落引起腦栓塞等并發癥[12-13]。因此房顫導管消融圍術期抗凝治療,對防止或減少血栓栓塞事件起著非常關鍵的作用。華法林被證實在房顫導管消融圍術期能有效預防腦卒中[14]。國外研究[15-18]發現新型口服抗凝劑在房顫導管消融圍術期抗凝治療的有效性與華法林相似,出血風險與華法林相似或更低。本研究通過比較達比加群、利伐沙班和華法林在房顫導管消融圍術期的有效性和安全性,擬為臨床房顫導管消融圍術期抗凝藥物的選擇提供更多臨床依據。

本研究結果發現,達比加群組、利伐沙班組及華法林組在房顫導管消融圍術期并發癥發生率差異無統計學意義(P>0.05),表明達比加群和利伐沙班與華法林比較并未增加圍手術期并發癥,與Shin等[19]的研究結果一致。本研究中,3組在房顫導管消融圍術期的血栓栓塞事件無顯著差異(P>0.05),說明達比加群和利伐沙班均能有效減少房顫導管消融圍術期栓塞風險,效果與華法林相當。該結果與國外Sagawa等[17]的研究結果一致。達比加群和利伐沙班均屬于新型口服抗凝藥,兩者分別是IIa和Xa因子抑制劑,與傳統的口服抗凝藥華法林一樣,均有抗凝和預防血栓形成的作用[20-22]。

華法林的抗凝作用容易受食物藥物的影響,需頻繁監測INR,根據INR值調整華法林用量,INR值大于3則出血風險增加[16]。而達比加群和利伐沙班無需頻繁監測凝血指標,采用固定劑量,受食物藥物影響小,故出血風險可能更小。Cardoso等[18]發現房顫導管消融圍術期給予不間斷新型口服抗凝藥與華法林相比,新型口服抗凝藥主要出血風險更低。本研究結果發現,3組患者均未發生大出血事件,達比加群組和利伐沙班組輕度出血發生率更低,但差異無統計學意義(P>0.05)。本研究結果與 Cardoso等[18]的結果不完全一致。可能與本研究樣本量偏小,隨訪時間短有關,尚需進一步擴大樣本量,增加隨訪時間,以進一步評估達比加群、利伐沙班和華法林在房顫導管消融圍術期的出血風險。

綜上所述,新型口服抗凝藥達比加群與利伐沙班兩者與華法林比較,均可有效預防房顫導管消融術后血栓栓塞,安全性可能更高。由于新型口服抗凝藥達比加群與利伐沙班均無需頻繁監測INR,無需調整劑量,患者依從性更高,推薦房顫導管消融圍術期可選擇達比加群或利伐沙班預防血栓栓塞。