中國與巴基斯坦現代農業和旅游產業合作前景分析

陸曉玲 暴云英 許傳坤

摘 要:巴基斯坦是中國的全天候戰略伙伴和“一帶一路”建設的重要節點,“中巴經濟走廊”是“一帶一路”建設的六大經濟走廊之一。中巴開展合作推動巴基斯坦的產業發展,對于加快“中巴經濟走廊”建設,打造“一帶一路”建設的樣板和示范標桿都具有重要意義。隨著“中巴經濟走廊”建設的深入推進,中巴雙方基礎設施互聯互通條件逐步改善,中巴合作的重心將轉至產業合作發展方面,中國與巴基斯坦在現代農業產業、旅游文化產業等方面擁有廣闊的合作發展前景。從中巴經濟走廊建設及其市場容量分析入手,對雙方在現代農業產業和旅游文化產業合作方面的潛力進行了分析,并從戰略規劃、技術支撐、商業和投資三個層面提出了中巴雙方在現代農業和旅游文化產業方面的合作路徑和模式建議。

關鍵詞:“一帶一路” “中巴經濟走廊” 現代農業 旅游文化產業

一、引言

巴基斯坦作為傳統農業國家,目前正在加快自身現代化進程,要想在短期內建立健全符合其自身發展需要和發展特點的現代產業體系,離不開傳統農業的轉型升級和現代農業產業園區的打造。同時,巴基斯坦擁有豐富的旅游資源,其中如北部的雪山,南部的海灘,伊斯蘭堡、卡拉奇、拉合爾、白沙瓦、費薩拉巴德、罕薩河谷等旅游勝地已享譽全球,這些為巴基斯坦發展旅游產業奠定了良好基礎。

隨著“中巴經濟走廊”建設的深入推進,中巴雙方基礎設施互聯互通條件逐步改善,中巴合作的重心將轉至產業合作發展方面。中國與巴基斯坦在現代農業產業、旅游文化產業等方面擁有廣闊的合作發展前景。

云南在自然氣候、資源稟賦、產業結構等方面,與巴基斯坦有著許多相似的地方,再加上中國改革開放近40年來,云南經濟社會發展積累了一系列的經驗及教訓,特別是在高原特色現代農業打造和旅游文化產業培育發展方面,對于促進巴基斯坦傳統產業轉型升級和新興產業的培育等,都具有一定的參考借鑒價值。

二、中巴經濟走廊及其市場容量

“一帶一路”倡議是習近平總書記在2013年提出的,它的核心內容是促進基礎設施建設和互聯互通,對接各國政策和發展戰略,深化務實合作,促進協調聯動發展,實現共同繁榮。在“一帶一路”建設國際合作框架內,各方秉持共商、共建、共享原則,攜手應對世界經濟面臨的挑戰,開創發展新機遇,謀求發展新動力,拓展發展新空間,實現優勢互補、互利共贏,不斷朝著人類命運共同體方向邁進。(習近平,2017)

巴基斯坦是南亞經濟增長比較快的發展中國家,是世界第25大經濟體,而且是印度洋北上中亞的必經之路。巴基斯坦是我國“一帶一路”倡議中的關鍵節點,同時作為中國的全天候戰略合作伙伴國,在推進“一帶一路”、“中巴經濟走廊”建設過程中扮演著不可估量的重要角色,雙方的深層次發展對“一帶一路”沿線國家有很大的示范作用和先行導向作用。

作為“一帶一路”建設的“六大經濟走廊”之一,“中巴經濟走廊”位于“一帶”和“一路”的疊合之處,形成一個北起中國新疆喀什,南到巴基斯坦瓜達爾港,全長3000公里,聯接中國、中亞、南亞三大經濟區域,通過瓜達爾港,可直達中東及歐洲的貿易、產業、能源、交通通道和網絡。根據《中巴經濟走廊遠景規劃》,“中巴經濟走廊(CPEC)”是以中巴兩國的綜合運輸通道建設及產業合作為主軸,以兩國經貿務實合作、人文領域往來為引擎,以重大基礎設施建設、產業及民生領域合作項目等為依托,以促進兩國經濟社會發展、繁榮、安寧為目標,優勢互補、互利共贏、共同發展的增長軸和發展帶。“中巴經濟走廊(CPEC)”在空間范圍上包括中國新疆維吾爾自治區和巴基斯坦全境,呈現“一帶三軸多通道”的格局。其中“一帶”指由走廊核心區構成的帶狀區域,包括中國新疆喀什地區、圖木舒克市和克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿圖什市、阿克陶縣,巴基斯坦伊斯蘭堡首都區,旁遮普省、信德省、開伯爾-普什圖省、俾路支省、巴控克什米爾地區、吉爾吉特―巴蒂斯坦的部分地區;“三軸”是指走廊中的三條東西向發展軸,分別代表了從拉合爾通往白沙瓦、從蘇庫爾通往奎達和從卡拉奇通往瓜達爾的帶狀區域;“多通道”指走廊從伊斯蘭堡到卡拉奇和瓜達爾的多條鐵路和公路交通干線。在合作領域上,“中巴經濟走廊”重點在互聯互通、能源、經貿及產業園區、農業開發與扶貧、旅游、民生與民間交流和金融等七大重點領域展開合作。

“中巴經濟走廊”覆蓋人口約30億,“中巴經濟走廊”一旦建成,將極大的擴大中國西部地區的對外開放輻射能力和水平。巴方認為中巴經濟走廊是巴基斯坦未來長遠發展的希望所在,與巴基斯坦“2025年遠景規劃”完美結合。通過“中巴經濟走廊”建設,將加速巴基斯坦與南盟(SAARC)、東盟(ASEAN)、中亞地區經濟合作組織(CAREC)及經濟合作組織(ECO)等組織的互聯互通和一體化發展。

三、中巴現代農業產業和旅游文化產業合作潛力分析

(一)巴基斯坦的傳統農業迫切需要轉型升級

巴基斯坦是典型的農業國家,產業結構中農業和服務業的占比較高,工業發展明顯不足(李慧玲、馬海霞,2016)。2016-2017財年,巴基斯坦國內生產總值(GDP)增長率達5.28%,為十年來最高水平。農業部門占GDP的比重為19.53%,且大部分勞動力集中在農業;工業部門貢獻了20.88%的GDP;而服務業占GDP的比重達到59.59%。2017-2018財年,農業占GDP的比重預計為21%。在當前情況下,農業仍然是巴基斯坦經濟增長的主要動力。

水稻、小麥、甘蔗、玉米、棉花等是巴基斯坦最重要的種植作物,紡織品原料、谷物等是其主要的出口產品。但是,大部分作物的畝產都低于中國、美國和全球平均水平(高云等,2015)。即使將巴基斯坦與周邊發展條件相似的印度、孟加拉、泰國等進行對比,其主要農作物的單產仍有較大提升空間。

從現實情況分析,巴基斯坦的農業發展中主要存在以下問題:種植環節,生產方式粗放,缺乏優質良種和配套種植技術、機械化程度低、施用化肥數量不夠、農業灌溉系統不完善;加工環節,采后加工技術和設備缺乏,農產品冷鏈物流運輸設備設施和農產品加工基礎設施薄弱,約50%的蔬菜、瓜果等農產品在收獲過程和運輸過程中腐敗、變質(高云等,2015);銷售環節,國際市場開拓能力不足,出口產品品種有限、產品附加值低,主要是原材料類產品為主,從而導致了農業對巴基斯坦經濟發展的帶動作用不明顯。

基于此,巴基斯坦從滿足本國糧食安全需求、擴大其在全球糧食和食品市場份額,以及帶動巴基斯坦食品等相關加工制造產業發展等幾個角度出發,都非常有必要加快農業轉型升級和現代農業產業體系建設,力爭通過設施改善、科技進步、管理提升、產業鏈延伸和產業園區打造,實現農業產業的跨越式發展。

從中國的情況來看,1978年,我國人均GDP只有384美元,在全球200多個國家排倒數第7位,而2018年中國人均GDP達到了9784美元,排在全球第74位,GDP總量自2008年以來一直穩居全球第二。中國用全球10%的耕地和6%左右的淡水資源,生產了全球1/4的糧食,養活了全球約1/6的人口。中國改革開放40年,帶來的不僅僅是餐桌上的變化,更是農業產業的變革。中國農業科技水平整體大幅度提升,土地產出率、資源利用率、勞動生產率顯著提高,農業和林業的科技進步貢獻率分別達到56%和48%;農作物耕種收綜合機械化水平達到63%;農田有效灌溉面積占比超過52%;良種在農業增產中的貢獻率達到43%以上(《光明日報》,2016年08月16日);雜交水稻技術一直處于全球領先地位。今后隨著中國對于供給側結構性改革的深入推進,現代農業發展進入了新階段,將會取得更多的成就。而且,中國地域廣闊、農業發展條件多樣,中國不同地區農業發展的經驗模式和技術成果,完全可以復制和應用到很多條件類似的發展中國家和地區中。

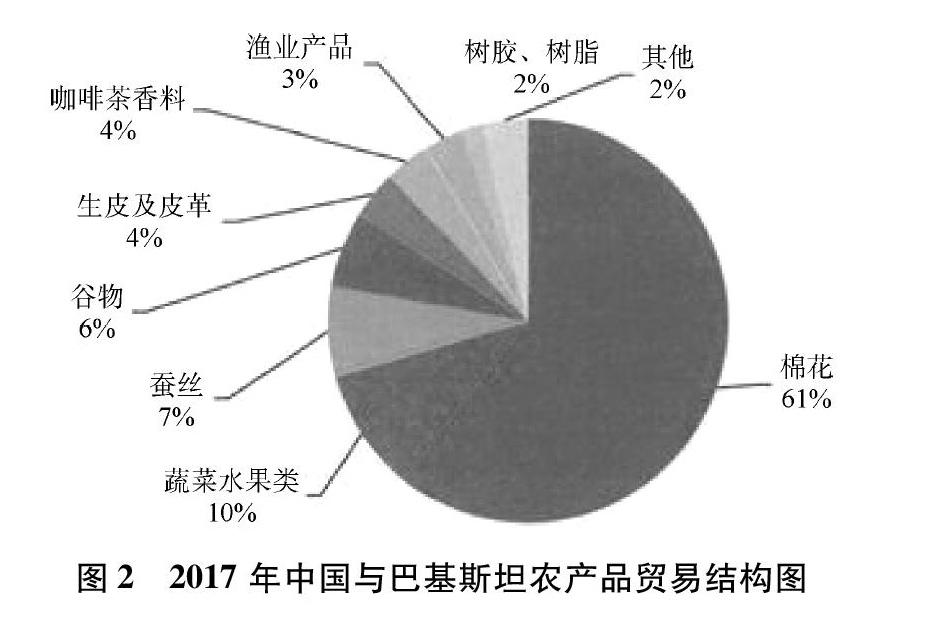

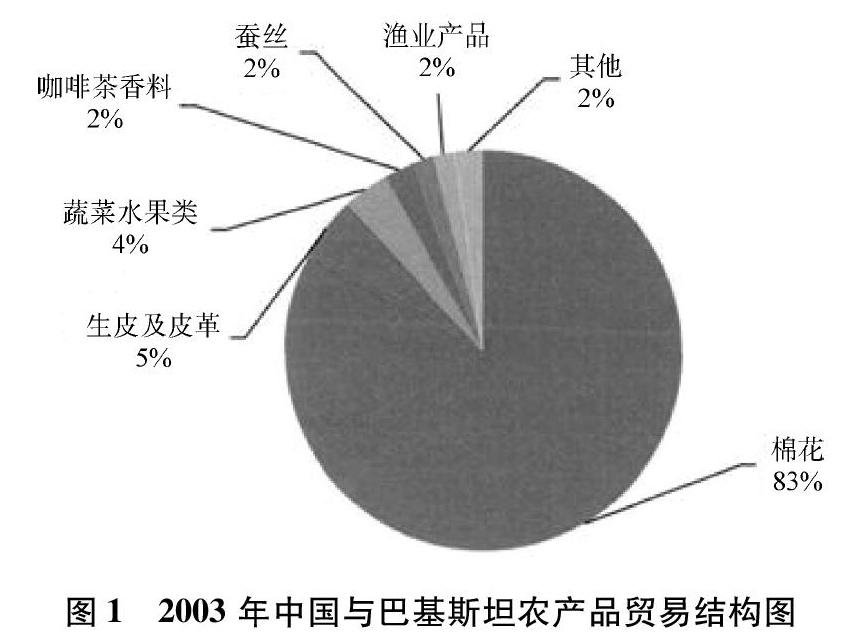

通過對2003年和2017年中巴兩國農產品的貿易結構進行分析可見,主要的農產品貿易為初級農產品,精加工的農產品(如飲料、酒及醋,可可及可可制品以及淀粉制成品)的占比都極少(詳見圖1和圖2,數據來源:UN COMTRADE數據庫)。另外,其他農產品(棉花除外)的貿易結構不夠穩定,所占比重較多的,在2003年和2017年的變化較大。中巴雙邊農產品的貿易結構仍然主要為初級農產品,需要依靠技術、設備才能制成的農產品的貿易結構不穩定。(徐榕蔭,2019)

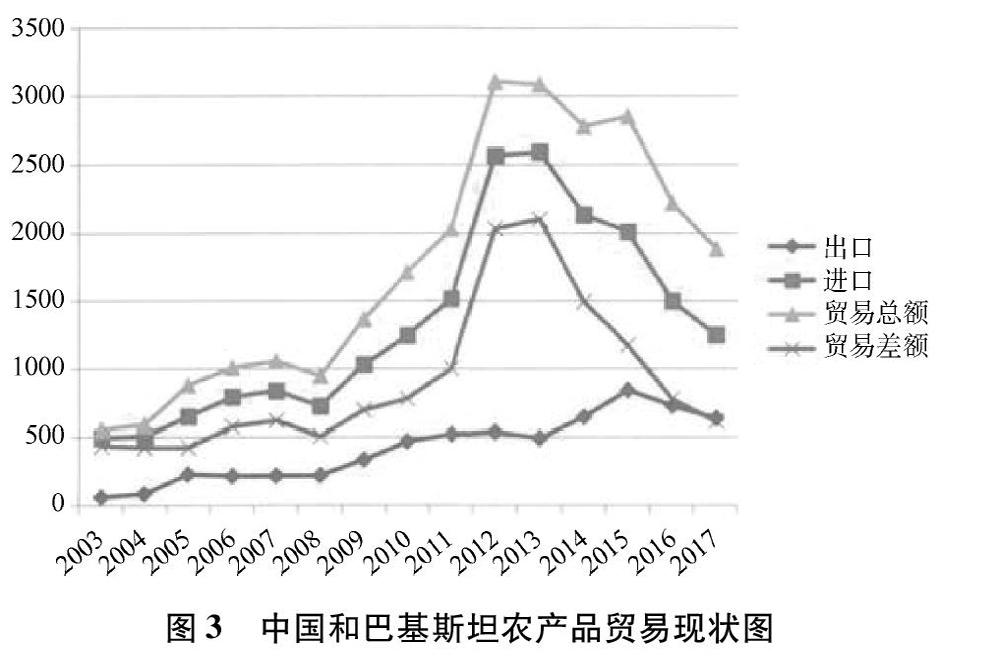

通過對2003~2017年中國對巴基斯坦的農產品的貿易現狀進行分析,可以看出2003~2017年,中國對巴基斯坦的農產品進出口總額雖然有所波動,但整體上是呈現上升趨勢(詳見圖3,數據來源:UN COMTRADE數據庫)。2003年,中國與巴基斯坦農產品貿易總額僅為554.4百萬美元,到2017年達到了1881.5百萬美元,年均增長率為9.1%。其中,中國對巴基斯坦的農產品出口額從2003年的60百萬美元增加到2017年的634.7百萬美元,年均增長率是18.4%;中國從巴基斯坦進口的農產品貿易額從2003年的494.3百萬美元增加到2017年的1246.8百萬美元,年均增長率為6.8%。從圖3中我們還可以看到,在2003~2017年期間,我國對巴基斯坦的農產品貿易一直為逆差狀態,且貿易規模呈先增后減趨勢。(徐榕蔭,2019)。

結合前述分析,巴基斯坦擁有優越的自然資源條件,而中國具備技術、資金、人才、管理等優勢,雙方農業領域合作互補性強,合作潛力大。在“一帶一路”建設過程中,釋放中國農業發展積累的優勢資源,特別是在糧棉油等基本農產品生產方面的品種優勢、技術優勢、人才優勢等,將為“一帶一路”沿線國家提供更多的支持與幫助(張占倉,2017)。鑒于巴基斯坦在中巴雙邊貿易中赤字較高,巴基斯坦應努力增加對華出口,包括農產品的出口(馮并,2016)。依托中巴經濟走廊建設契機,引進中國先進的農業生產技術,大幅提高巴基斯坦農作物單產,同時帶動中國種子、農藥化肥、農業機械等產品出口,加快巴基斯坦農業產業的現代化進程,提升巴基斯坦國內糧食安全及服務全球的能力,具有較強的可行性。

(二)中國出境游需求旺盛,迫切需要挖掘新的國際旅游資源

中國旅游業已進入大眾旅游時代,旅游業潛力正在逐步釋放。目前,中國已成為全球增長最快的出境游客來源國,2017年全年,中國公民出境旅游人數達1.31億人次,比上年同比增長7.0%。根據中國“十三五”旅游業發展規劃,到2020年出境人次將達到1.5億人次,2017-2022年旅游消費預計增長10.9%。根據預測,“十三五”期間,中國將為“一帶一路”沿線國家和地區輸送1.5億人次游客、2000億美元旅游消費,同時中國還將吸引沿線國家和地區8500萬人次游客來華旅游,拉動旅游消費約1100億美元(詳見圖4)。

巴基斯坦擁有豐富的旅游資源,首都伊斯蘭堡擁有全球最大的清真寺費薩爾清真寺,莫臥兒王朝的舊都拉合爾依然留存著賈汗吉爾陵、塔塔古堡等舊貌古城,南部港口城市卡拉奇有英國殖民時代留下的弗里爾大廳和優美的克里夫頓海灘,北部的斯瓦特山谷的山地景色還被英國女王伊麗莎白二世譽為“大英帝國的瑞士”。隨著巴基斯坦國內安全形勢逐漸改善,越來越多的游客已經開始去探索這個南亞次大陸的古老國度了。根據巴基斯坦政府機構巴基斯坦旅游發展公司(Pakistan Tourism Development Corp)數據顯示,巴基斯坦的年入境游客數從2013年至2016年已提升三倍,至175萬人次;根據世界旅游業理事會(WTTC)統計,目前巴基斯坦旅游業總量為194億美元,占國內生產總值的6.9%。同時,預計到2027年,將有217萬游客前往巴基斯坦旅游,并帶去361億美元的經濟效益。巴基斯坦國內最大的酒店預訂網站Jovago發現,巴國內酒店入住率在2016年提升了80%。此外,在未來5年,會有10個國際連鎖酒店品牌在巴基斯坦開始運營。但是,與周邊國家相比較,巴基斯坦旅游基礎設施仍然較差、服務支撐能力仍然較弱,景區建設、旅旅游產品和旅游路線開發滯后,改善提升的空間很大。相較而言,其鄰居印度的旅游配套設施及服務相對健全,其2016年游客數達880萬,是巴基斯坦的5倍。而與巴基斯坦設施條件類似甚至略差的緬甸,國際旅游收入也是巴基斯坦的2倍。

綜上所述,隨著經濟的發展和收入的增加,目前中國游客出境游需求增長旺盛,境內游客出境游目的地更廣,更注重旅游產品的體驗和品質,在傳統的海外“觀光游”“購物游”的基礎之上,正不斷擴展出“個性游”“深度游”和“獵奇游”等多元旅游新內容。游客探索世界的范圍不斷擴大,新興的境外旅游資源正受到越來越多的追捧,其中,受優惠政策及大力宣傳影響,“一帶一路”沿線國家和地區成為熱門選擇。而地處“一帶一路”重要節點上的巴基斯坦擁有豐富多樣的旅游資源,過去由于特殊的政治歷史原因,巴基斯坦似乎一直籠罩在神秘的面紗之下,這些對于正處于旅游目標從傳統的“走馬觀花”而逐漸向“求新”“求特”轉變階段的中國出境游游客來說都是極具吸引力的。因此,中巴合作大力發展旅游是很有前景的。同時,與迅速增加的旅游吸引力不匹配的巴基斯坦落后的旅游接待設施及基礎設施條件,迫切需要改善升級,這個方面也可以作為中巴合作大力發展的領域之一。

四、中巴現代農業和旅游文化產業的合作路徑和模式

(一)戰略規劃層面的合作

很多發達國家、發展中國家和中國發展的實例都證明,現代產業的發展,開放型、創新型、高端化、信息化、綠色化、聚集式、鏈群化的產業發展模式,是當前最好的路徑選擇。在此過程中,高站位的國際視角、前瞻性的頂層設計、科學的戰略和可行的規劃,無疑將加重成功的砝碼。

中國經過幾十年的探索,無論是在傳統的農業、礦冶、機械、醫藥、食品產業、輕工紡織,還是在新興的電子信息和互聯網產業,都積累了豐富的產業發展經驗和教訓。中巴經濟走廊建設,從戰略層面和產業層面,應該首先加強規劃方面的合作。利用中國的產業研究專家資源和規劃設計優秀團隊,幫助巴基斯坦剖析發展的優劣勢,完善自身的經濟社會發展規劃體系。在整體規劃引領基礎上,突出重點、分項實施、有序推進、以點帶面、逐步完成(孟遼闊,2015)。

規劃制定過程中,可參考借鑒中國與其他“一帶一路”沿線國家合作的模式,以鐵路、公路和港口建設開通為紐帶,加強農業領域合作,促進雙方綠色優質農產品有效進出口,為雙方經濟社會發展和農民脫貧致富做出貢獻。例如:2015年,有“中國農業硅谷”之稱的陜西楊凌示范區,與哈薩克斯坦國際一體化基金會簽訂協議,共同建設總面積200公頃的中哈現代農業示范園區,其中包括小麥、玉米、大豆、油菜、蔬菜等六大類24個品種的種植及農資機械等新技術、新設施的推廣和生產示范。2017年11月,中國與老撾簽署《老撾農林部與中國農業部關于共同建設中老現代農業產業合作示范園區諒解備忘錄》,提出“共同推進中老現代農業產業合作示范園區規劃編制工作”,“雙方將共同發布,并作為中老兩國投資者的投資指南,引導企業有序投資建設”。根據筆者調研,該項規劃由中國農墾總局牽頭、云南省農墾集團負責,目前已全面啟動,初步提出在老撾萬象規劃建設現代農業產業合作示范園區(品種展示、示范種植、農產品初加工、技術推廣和技術培訓、會議會展),在拓展區規劃建設烏多姆賽現代農畜牧業循環經濟示范區、南塔現代橡膠全產業綜合示范區、沙耶武里現代綠色糧油產業示范區、瑯勃拉邦田園農業示范區和萬榮農產品衍生產業示范區,在老撾磨丁—云南磨憨等口岸建設跨境農業產業示范園區(報關、檢疫、分揀、包裝、冷鏈、運輸)。通過產業合作示范園區的平臺和載體作用,實現中老鐵路沿線的老撾特色農產品加工輸出到中國,帶動老撾農產品生產(天然橡膠、大米、木薯、果蔬、畜牧、劍麻、棕櫚等)及中國的先進農業種植技術和加工技術、農資和農機具進入老撾。

中國與老撾的這種現代農業產業的合作模式,完全可以應用借鑒到中國與巴基斯坦的合作上來,可選取巴基斯坦農業生產條件相對較好的旁遮普省和信德省等地區,作為現代農業產業合作示范園區核心區;在項目建設上,以伊斯蘭堡、拉合爾、卡拉奇和瓜達爾等城市為主,逐步展開現代農業產業的深層次合作。

(二)技術支撐層面的合作

現代農業方面,中國在糧棉油等基本農產品和瓜果蔬菜等經濟作物生產方面,積累了大量的科研成果,形成了適宜在發展中國家推廣應用的品種、技術、模式,同時有大量的農業技術人才作為支撐。例如,河南省農科院培育推廣的“銀山2號”棉花種子2011年被塔吉克斯坦引進以后,不僅棉絨長、品質好,而且結桃多、產量高,使當地棉花產單產之前的每公頃2.5噸,一躍達到每公頃6噸,已經形成了良好的示范效應。云南省熱帶亞熱帶玉米工程研究中心在緬甸、老撾、泰國、印尼、馬來西亞建立海外國家級玉米研究基地6個,獲得老撾國家審定證書的玉米品種2個,獲得緬甸國家審定證書的玉米品種3個;并通過適應性玉米良種良法綜合防控技術的推廣,帶動這些國家的制種農戶增收1.1億元(人民幣)、農業增收4.3億元(人民幣)。云南省農科院的“云光14號”水稻種子,出口越南1561噸,在越南累計推廣47萬畝,新增糧食產量4085萬噸、新增農業產值超億元(人民幣)。

按照“共商、共建、共享”原則,中國農業既要發揮在農業基礎研究、農業新品種研究與推廣、農作物種植與管理、有機農業和綠色農業技術研發、農業技術人員培訓、農產品市場調控等方面的優勢,為巴基斯坦加快農業發展貢獻中國力量和中國智慧,也要以雙向開放的思維,通過國際貿易與巴基斯坦形成更加密切的各類農產品貿易往來。這樣,既豐富國內農產品市場,為廣大老百姓提供更多的有效供給,減輕中國農業發展對緊缺的土地資源的依賴,也在互聯互通中進一步完善巴基斯坦和中國的農業發展體系,穩定提升兩國農業可持續發展能力。

旅游文化產業方面,中國在非物質文化遺產保護、歷史文化名勝古跡保護、旅游景區開發與建設、旅游線路設計與旅游產品開發、互聯網旅游營銷和服務等方面,已經形成了一整套的技術、方法、規程和解決方案。2017年“一帶一路”國際合作高峰論壇期間,中國與烏茲別克斯坦、智利、波蘭、柬埔寨簽署了旅游合作的諒解備忘錄或者實施方案,其中就包括了在技術層面的對外服務合作。就巴基斯坦而言,面對中國持續增長的出境游需求和國際旅游大市場,非常有必要借鑒中國的技術力量,幫助巴基斯坦進行全域旅游的規劃設計和特色精品項目的定制策劃,從促進傳統文化的傳承和保護、完善旅游文化產業發展的基礎設施、軟硬件條件、配套服務、旅游線路和產品開發入手,著力提升巴基斯坦旅游文化產業的發展層次和綜合效益,使其真正成為巴基斯坦的綠色支柱產業。

(三)商業和投資層面的合作

在“一帶一路”的倡議下,目前,中糧集團、新希望集團、雙匯集團、中國農墾集團和隆平高科等農業種植和農產品加工龍頭企業,紛紛搶灘海外,布局境外種植/養殖基地和加工基地。西安愛菊集團與哈薩克斯坦馬斯洛德糧油公司達成合作,利用哈方優質的產地資源和“長安號”的便利條件,對內引進糧油原料,對外輸出特色產品,成為了“一帶一路”倡議的先行者。而各省的農墾企業,更是提出了“抱團”赴“一帶一路”沿線國家投資發展的想法。

投資方面,圍繞“一帶一路”建設,由中國發起設立了“絲路基金”,除投資參與互聯互通基礎設施和重大能源合作項目外,也將現代農業發展作為重要的投資領域。巴基斯坦卡洛特水電站就是絲路基金首批支持的項目。與此同時,各商業銀行、各省建立的農業開發投資基金,也紛紛將目光投向了境外農業產業領域。據隆平高科的近期公告,決定出資4億美元與關聯方中信農業產業基金管理有限公司在境外發起設立的Amazon Fund LP等投資方共同設立AMAZON AGRI BIOTECH HK LIMITED,用于收購陶氏益農在巴西的特定玉米種子業務。

如前所述,基于巴基斯坦發展現代農業良好的自然條件,在“中巴經濟走廊”的框架下,如果雙方能把相應的現代農業產業合作示范園區規劃落實下來,具體到規模化種養殖基地建設項目、種子生產項目、農產品加工項目、冷鏈倉儲物流項目、出口加工項目等具有較強可操作性的項目,必然能夠吸引到中國企業和金融機構的投資和參與。

另外,巴基斯坦旅游文化產業的培育打造,在著力優化安全環境和旅游基礎設施的同時,可以借鑒中國“互聯網+旅游”的商業模式,把旅游產品、旅游線路、旅游紀念品等通過互聯網向全球營銷。這一點上,攜程、去哪兒、途牛、愛彼迎、飛豬等旅游線上企業和華僑城集團、長隆、大連圣亞、碧桂園等文旅線下企業,都可以為巴基斯坦旅游文化產業開發提供資金、技術、人才、管理、運營等方面的幫助與支撐。云南作為旅游業開發較早的地區和國際知名的旅游目的地,正在進行旅游產業的轉型升級。云南的世博旅游集團、云南湄公河集團,已經在構建“一帶一路”西部旅游集散中心并積極參與東南亞國家的景點景區建設。2017年3月,云南金瀾湄國際旅游投資開發有限公司推出了“瀾湄水路+昆曼公路,環游金三角國際旅游產品”:由西雙版納州關累港乘船出發,經泰國清盛,緬甸大其力,老撾波喬、會曬、南塔、磨丁,由中國磨憨口岸返回入境,再游覽西雙版納。通過水陸聯運旅游環線,游客可以乘船盡覽瀾滄江·湄公河沿途風光,體驗當地風土人情,暢享“一船游四國,同飲一江水,共享旅游美”的旅游體驗。目前這些旅游企業,也正在積極謀劃到巴基斯坦的發展。

綜上,巴基斯坦是正處于工業化起步中的農業國,實現工業化是巴基斯坦實現現代化的必由之路,而全方位的產業發展合作,是推動中巴持續友好的重要基石。基于上述供需分析和合作模式探討,隨著“一帶一路”建設的深入推進和中巴經貿關系的持續改善,現代農業產業和旅游文化產業,或許將成為中巴產業合作與產業園區建設的新亮點和突破口,為加快實現“中巴經濟走廊”遠景目標提供助力。

參考文獻:

[1]高云等.中國與巴基斯坦農業合作探析[J].世界農業,2015(8).

[2]鮑文.巴基斯坦農業推廣現狀、問題與發展趨勢[J].世界農業,2013(7).

[3]李慧玲,馬海霞.巴基斯坦經濟發展機遇與“一帶一路”建設[J].學術探索,2016(7).

[4]孟遼闊.“一帶一路”視野下的巴基斯坦戰略地位及其實現路徑探析[J].世界經濟與政治論壇,2015(4).

[5]張占倉.中國農業供給側結構性改革的若干戰略思考[J].中國農村經濟,2017(10).

[6]國家信息中心“一帶一路”大數據中心.“一帶一路”大數據報告(2017)[M].商務印書館,2017.

[7]國家發展改革委、外交部、商務部.推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動[N].人民日報,2015-03-29(4).

[8]劉偉,張輝.一帶一路:產業與空間協同發展[M].北京大學出版社,2017.

[9]國家統計局數據.http://data.stats.gov.cn/.

[10]陳利君,許娟,鄭啟芬.南亞報告(2016~2017)[M].云南出版集團,2017.

[11]馮并.“一帶一路”全球經濟的互聯與躍升[M].中國出版集團.2016.

[12]徐榕蔭.“一帶一路”背景下中國與巴基斯坦農產品貿易潛力研究[D].中南林業科技大學,2019.

〔陸曉玲,云南省科學技術情報研究院。暴云英,云南農業大學經濟管理學院。許傳坤(通訊作者),云南民族大學中印瑜伽學院〕