混凝土橋塔拉索錨固系統設計

戴世宏

(東南大學建筑設計研究院有限公司 南京市 210096)

斜拉橋橋塔的拉索錨固區是其重要的受力部位,通常拉索錨固區斜拉索錨固點都相對集中,而且索力一般都很大,該區域的受力狀況十分復雜,因此橋塔的拉索錨固區是斜拉橋橋塔設計以及施工的重點與難點。

目前在工程實際運用中,常見的混凝土橋塔拉索錨固方式有:環向預應力錨固、鋼錨箱錨固和鋼錨梁錨固這三種方式。環向預應力錨固是指對塔壁施加環形預應力以平衡索力在塔壁上產生的拉應力,常見的環向預應力布置方式有U字形和井字形兩種,目前U字形布置方式使用較多,環向預應力錨固構造簡單,制造、安裝成本低,后期養護工作量小,但存在施工難度較大、預應力損失大、預應力壓漿不易密實等問題。鋼錨箱錨固和鋼錨梁錨固大體相同,兩者差異在于,鋼錨箱完全固接于混凝土塔壁,塔壁與鋼錨箱共同分擔索力,且塔壁承擔的水平分力不小,容易使塔壁混凝土開裂,因此需對塔壁施加足夠的預應力來防止塔壁開裂。而鋼錨梁錨固則是將鋼錨梁支撐于塔壁的牛腿上,斜拉索的大部分水平力由鋼錨梁平衡,少部分未平衡水平力則通過鋼錨梁與牛腿間的摩擦等方式傳遞給塔壁,因此塔壁受力較小,無需配置預應力來防止塔壁開裂。

1 項目概況

以某斜拉橋為背景,該橋為單塔雙索面雙層鋼桁梁斜拉橋,半漂浮體系,橋跨布置為(90+128)m。主跨及邊跨各設置9對空間斜拉索,邊跨主梁拉索間距為9m,主跨主梁拉索間距為12m,塔上拉索間距為2m,縱橋向索面呈扇形布置。橋梁總體布置如圖1所示。

橋塔采用寶塔形,索塔總高87.0m,包括上塔柱、中塔柱、下塔柱和下橫梁,采用C50混凝土。拉索錨固區為單箱單室空心箱形斷面,尺寸由4.4m×5m,塔壁厚度在斜拉索前側為1.0m,側面為0.7m。

2 拉索鋼錨梁設計

經過前期分析比較,本橋橋塔斜拉索采用鋼錨梁+鋼牛腿的錨固方式,一套錨固系統包括一道鋼錨箱、四個鋼錨梁以及兩個鋼牛腿,其三維構造如圖3所示。鋼錨箱焊接于鋼錨梁兩側,一道鋼錨梁連接兩對斜拉索,由于本橋采用空間索面,斜拉索與橋塔交角隨高度變化,因此需通過調整鋼錨箱與鋼錨梁的夾角來適應空間索面。斜拉索面內水平分力主要由鋼錨梁承擔,剩余不平衡水平分力則通過鋼牛腿傳遞至混凝土塔壁,而斜拉索面外水平力則讓鋼錨梁自己來平衡。鋼錨梁架設在鋼錨梁牛腿上,鋼錨梁一端通過高強螺栓固定于鋼牛腿上,另一端為設有四氟乙烯板的滑動端,在施工期間處于可滑動狀態,待索力調整完畢后將螺栓鎖死,使鋼錨梁在成橋及運營階段處于兩端固定狀態。鋼牛腿壁板內表面設置剪力釘,與塔柱澆注為一體,鋼牛腿頂板與豎板都通過剖口角焊縫與壁板連接。

3 受力分析

3.1 計算模型

為分析橋塔錨固區的受力情況,以簡化的桿系模型為基礎,建立橋塔實體有限元模型來進行計算。模型中塔柱、鋼錨梁、鋼牛腿均采用實體單元,并在塔體中保留了斜拉索管道,以便于準確反應開孔對混凝土截面的削弱。橋塔錨固區局部模型如圖4所示。

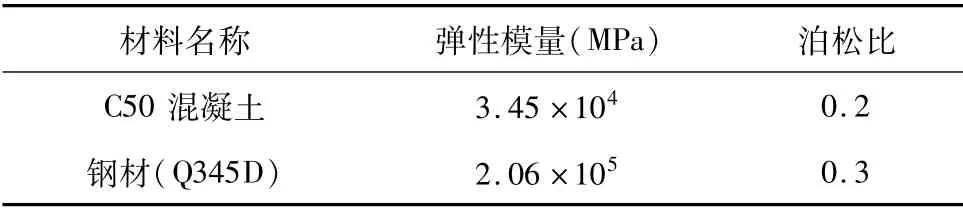

各材料根據設計規范中規定的材料屬性進行模擬,具體數值在表1中列出。

表1 有限元模型材料屬性表

3.2 應力分析

圖5所示為典型拉索錨固斷面處橋塔塔壁主拉應力云圖,從圖中可以看出主拉應力主要集中在塔壁與鋼牛腿頂板相對應區域,最大主拉應力約為4MPa。此處出現應力集中主要是由作用于鋼牛腿上的斜拉索豎向分力引起的。主拉應力向塔壁外側迅速衰減,除局部應力集中區域外,塔壁其余位置主拉應力分布較為均勻,且主拉應力值維持在較小的數值,基本小于1MPa。說明塔壁承受的水平荷載較小,設計時僅配置普通鋼筋即可滿足受力需要,而無需配置預應力。由于塔壁與鋼牛腿頂板對應位置主拉應力較大,設計時應注意鋼牛腿壁板與塔壁的連接處理,施工時也應特別注意,確保此處混凝土振搗密實。

如圖6所示,在正常使用狀況下,鋼錨梁側板、頂板及底板應力較為均勻,均處于受拉狀態,可充分發揮鋼材抗拉性能好的特點,不存在受壓失穩的問題。鋼錨梁各板件,除底板圓弧倒角處應力集中外,其余位置均小于100MPa。鋼錨箱直接承受索力的錨墊板處應力較大,鋼錨箱頂底板及側板與鋼錨梁焊接處出現應力集中。

如圖7所示,鋼牛腿豎板應力相對較大,最大應力值為80MPa,其余位置應力較小,整體處于較低的應力水平。作用于牛腿的大部分荷載由豎板傳遞至壁板,設計時應注意驗算豎板與壁板的焊縫,以及進行豎板的壓彎穩定驗算。鋼牛腿壁板應力最大值出現在壁板與頂板銜接處,并以此為中心向上下衰減,壁板在彎矩作用下有向外的變形,此處壁板與混凝土塔壁的連接設計予以加強。

3.3 水平力分配比例

鋼錨梁與混凝土塔壁各自承擔水平力的比例與鋼錨梁和鋼牛腿的連接方式有關。鋼錨梁和鋼牛腿常見的連接方式有三種:

(1)滑動連接,即鋼錨梁與牛腿處于相對滑動狀態,斜拉索的不平衡水平力由設置于鋼錨梁與塔壁之間的擋塊進行傳遞;

(2)固定連接,即將鋼錨梁通過高強螺栓或焊接等方式固定于鋼牛腿之上,鋼錨梁與鋼牛腿間的水平力分配與它們之間的變形協調有關;

(3)一端滑動一端固定,即鋼錨梁一端與鋼牛腿固定連接,另一端則處于可滑動狀態。本橋采用一端固定另一端先滑動后固定的連接方式,采用這種連接方式水平力的分配不僅和鋼錨梁與塔壁的變形協調有關,還和固定端的位置以及滑動端鎖死時機有關。本橋固定端設于主跨側,滑動端在斜拉索索力調整完畢后鎖死。

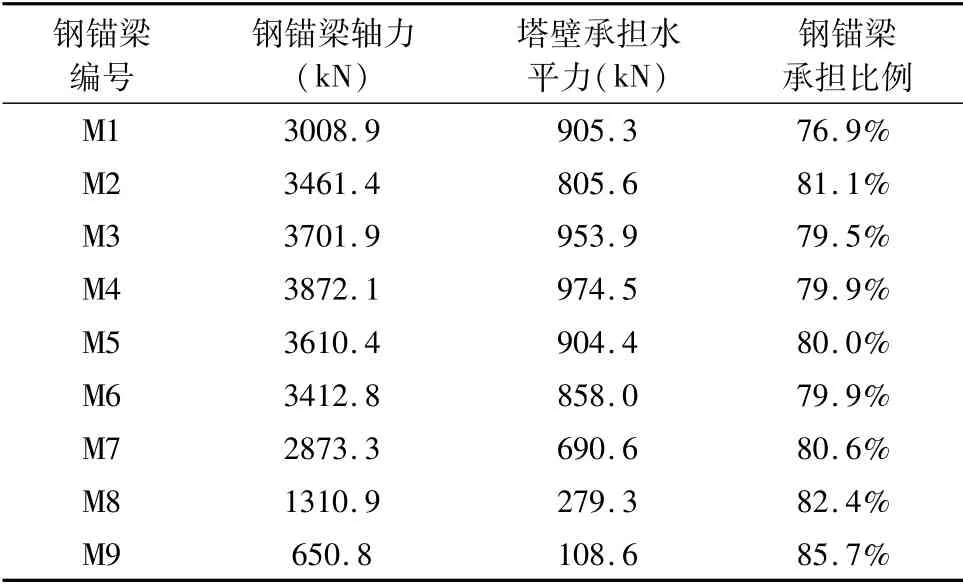

本橋橋塔上共設9道鋼錨梁,自上而下編號為M1~M9,在最不利荷載工況下,各鋼錨梁軸力與塔壁分配水平力如表2所示。從表中數據可以看出,鋼錨梁分擔約80%的斜拉索水平分力,剩余約20%的索力傳遞至塔壁,這是塔壁混凝土保持較低應力水平的重要原因。

表2 水平力分配表

4 結語

本橋采用橋塔斜拉索鋼錨梁+鋼牛腿的錨固方式,鋼錨梁一端固定另一端先滑動后固定。驗算結果表明,斜拉索80%的水平分力由鋼錨梁承擔,橋塔壁承擔了約20%的水平力,使得橋塔混凝土保持在一個較低的拉應力水平,避免了復雜的環向預應力的配置,達到了設計預期。