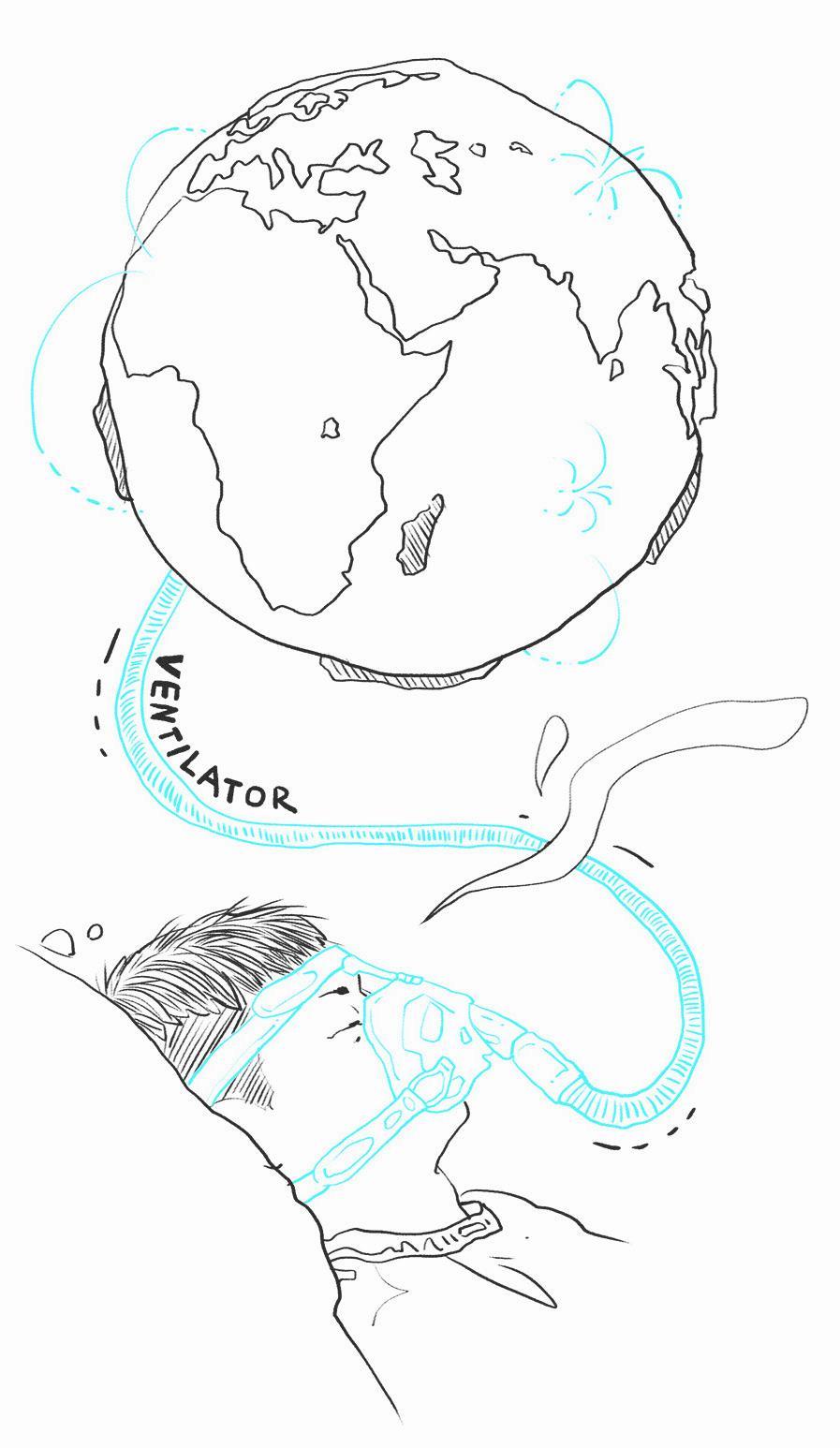

呼吸機, 一種被戰爭“盤活”的醫療神器

王昱

在新冠肺炎疫情在全球不斷蔓延的大背景下,呼吸機突然成為一種“救命神器”,關鍵時刻,多一臺呼吸機,就有可能從死亡邊緣多拉回一名重癥患者。這也就難怪眼下全球各國都掀起了爭搶呼吸機的熱潮,奔馳、通用等知名汽車廠商也把原本用于生產汽車的生產線改做生產呼吸機之用,以色列甚至打算改裝導彈生產線來生產呼吸機。

那么,人類是怎樣發明這種“救命神器”的呢?這其中有個很曲折的故事。

往肺部充氣能救人一命這件事,醫學上很早就認識到了。早在羅馬帝國時代,西方醫學的祖師爺蓋倫就曾發現,假如用蘆葦通過已死動物的咽部向氣管吹氣,可以使動物的肺部膨脹。到了1664年,英國醫生霍克通過一對風箱進行充氣,成功讓自家奄奄一息的狗多存活了超過一個小時,呼吸機的雛形在這時已經奠定了。

但緊接著,呼吸機在實踐中就遇到了一個令人尷尬的問題:生物的自主呼吸是時刻不停的,因此人工呼吸機也應該時刻不停才對,但在工業革命之前,無論人力還是畜力都無法提供風箱呼吸機所需要的那種持久而精細的動力來源,再加上當時醫學技術的落后,即便人能通過老式呼吸機“續命”,也最終會死于其他原因。因此,這項技術在當時的條件下顯得既無必要也無可能。

到了20世紀,在內燃機和電氣革命的推動下,動力問題終于解決了。1928年,美國人發明的第一款電動呼吸機“鐵肺”問世,成功搶救了一名患脊髓灰質炎的8歲小女孩,開創了呼吸機歷史上的里程碑。

然而,早期呼吸機依然在應用上遭遇了嚴重的問題,由于“鐵肺”過于笨重,給患者進一步的醫療、護理帶來了極大的困難。一直20世紀50年代,美國病人使用呼吸機后的死亡率依然高達80%,上呼吸機和上刑場也沒有什么區別,再加上呼吸機當時昂貴的使用費用,導致很多患者都會拒絕用它“續命”——反正要死,再折騰這一回意義何在呢?

沒有需求就沒有生產,而不生產就不會有進一步的技術改進。直到20世紀60年代前,呼吸機一直僅被應用于脊髓灰質炎導致的呼吸急性衰竭等幾種有限的病癥,可謂卡在了瓶頸上。頗具諷刺意味的是,恰在此時,一場戰爭幫助呼吸機度過了這道坎兒。1961年起,美國卷入了越戰泥潭,在越南的戰場上,很多美國士兵在受傷后會患上急性呼吸窘迫綜合征。這種病癥來得快去得也快,如果不及時醫治就會奪人性命。這個時候,一臺呼吸機就能救一名棒小伙子的命,迫切的需求終于出現了,美國的呼吸機研發速度從此得到了猛烈加速,甚至得到了總統林登·約翰遜的支持。而由于要應用于戰地醫院等極端苛刻的環境,呼吸機必須改變之前笨重、難維護的特性,在這些苛刻條件的催化下,我們今天所熟悉的新型呼吸機才終于問世了。

在今天的新冠肺炎疫情中,呼吸機每天都在拯救著大量患者的生命。但很多人不會想到,在抗“疫”戰爭中大放異彩的“醫療神器”,本身也是在一場戰爭的推動下最終成型的。