馬鈴薯淀粉與食用膠共混體系流變特性與凍融穩定性研究

(天津商業大學生物技術與食品科學學院,天津市食品生物技術重點實驗室,天津300134)

馬鈴薯淀粉是一種十分重要的植物淀粉,其粒徑一般為25 μm~100 μm,比玉米淀粉以及大多數薯類淀粉(如紅薯淀粉、木薯淀粉)的粒徑都要大。馬鈴薯淀粉因其黏性高、糊化溫度低、吸水力強、淀粉糊漿透明度高等性質被廣泛應用于食品和生物醫藥等領域[1]。然而在實際生產加工中,原淀粉存在老化、再生、沉淀等問題,形成的溶液體系不穩定,使得馬鈴薯淀粉的開發利用受到限制。研究發現,向淀粉中添加親水膠體,可改善產品的流變、質構、持水力等特性,增強淀粉的剪切穩定性[2-3]。將淀粉與親水膠體復配使用以改善天然淀粉的理化性質已成為擴大淀粉應用范圍的一種發展趨勢。

淀粉的流變、凝膠質構等加工特性與親水膠體的種類、濃度有關[4-5]。Qiu等研究發現,向玉米淀粉中添加玉米纖維膠可顯著提高混合體系的彈性模量和黏性模量[6]。Aguirre-Cruz等的研究結果則表明黃原膠和羧甲基纖維素鈉的存在降低了混合體系的彈性和黏性模量[7]。曲金萍等研究不同配比的玉米淀粉與食用膠共混體系的凝膠質構特性,結果表明,混合體系凝膠硬度隨果膠和卡拉膠比例的增加而增大,果膠和卡拉膠能使玉米淀粉分子鏈段之間的纏結點增多,促使體系形成更穩定、有序的三維網絡結構[8]。

為此,本文將馬鈴薯淀粉與不同種類的食用膠(果膠、海藻酸鈉、瓊脂)以不同比例復配,考察共混體系的流變、凝膠質構、凍融穩定性等加工性質,以期為馬鈴薯淀粉與親水膠體復配體系在食品工業中的應用及品質控制提供參考。

1 材料與方法

1.1 材料與試劑

馬鈴薯淀粉:山東金城股份有限公司;海藻酸鈉、果膠、瓊脂(食品級):星辰食品添加劑有限公司。

1.2 儀器與設備

Physica MCR301高級旋轉流變儀:奧地利安東帕公司;SMSTA TA-XT plus質構儀:英國Stable Micro System公司;HW-S24電熱恒溫水浴鍋:上海一恒科學儀器有限公司;FA2004A電子天平:上海精天儀器有限公司;Avanti J-E離心機:美國Beckman公司。

1.3 方法

1.3.1 馬鈴薯淀粉和食用膠共混體系的制備

準確配制質量濃度為6%(g/mL)的不同配比(8.0∶2.0,8.5 ∶1.5,9.0 ∶1.0,9.5 ∶0.5,10 ∶0,g/g) 的馬鈴薯淀粉/果膠混合溶液、馬鈴薯淀粉/海藻酸鈉混合溶液、馬鈴薯淀粉/瓊脂混合溶液,置于95℃水浴鍋中加熱糊化30 min。結束后,將上述混合體系置于室溫(25℃)冷卻。

1.3.2 流變特性的測定

1.3.2.1 觸變性

取適量1.3.1制備的共混體系于流變儀測定平臺上,選擇探頭為PP 50、直徑為25 mm的錐板模具進行觸變性的測定。考察待測樣品在25℃恒溫下,剪切應力(τ)在 3 min內隨剪切速率(γ)從 0~300 s-1遞增(上行線),再從300 s-1~0遞減(下行線)過程中的變化[9]。

1.3.2.2 剪切稀化

按照1.3.2.1步驟置樣,考察樣品在25℃恒溫下,表觀黏度(η)隨剪切速率(γ)從 0~300 s-1遞增過程中的變化[9]。

1.3.3 質構特性的測定

在質地剖面分析模式下,采用質構儀測定1.3.1制備的共混體系的質構特性(以凝膠硬度、彈性、黏著性、回復性為表征指標)。測定參數設置:探頭為P/0.5,測前、測試、測后速度均為1.0 mm/s,觸發力為5 g,壓縮比為40%。每組樣品重復測定3次。

1.3.4 凍融穩定性

取一定質量1.3.1制備的未冷卻的共混體系于離心管中,室溫(25℃)冷卻,置于-20℃冰箱凍藏24 h后取出,45℃水浴解凍2 h,此處理為一個凍融循環過程。分別制備1、3、5次凍融循環處理的樣品,測定析水率。析水率測定是在6 000 r/min條件下離心20 min(25℃),棄上清液,稱沉淀質量;重復試驗3次。根據下式計算析水率[9]:

式中:m1為凍融前總質量,g;m2為凍融后沉淀質量,g;m0為離心管質量,g。

1.4 數據處理

采用SPSS19.0進行數據統計分析,并用Duncan多重比較檢驗各處理平均數之間的差異顯著性(p<0.05)。

2 結果與分析

2.1 馬鈴薯淀粉/食用膠共混體系的流變學特性

2.1.1 觸變性分析

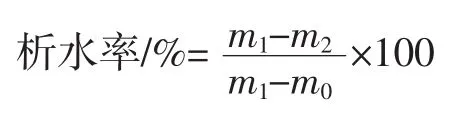

馬鈴薯淀粉/食用膠共混體系的觸變性見圖1。

由圖1可知,馬鈴薯淀粉/果膠、馬鈴薯淀粉/海藻酸鈉、馬鈴薯淀粉/瓊脂3種共混體系的流變曲線均經過零點并趨向剪切應力軸,且剪切速率和剪切應力不成正比,表現為假塑性流體。3種體系的上行線與下行線均不發生重合,存在滯后面積。滯后環面積的大小表示觸變性的強弱,滯后環面積越大,體系觸變性越強,表示體系的結構遭到破壞,越不易恢復到初始狀態[10],此時體系的穩定性越差。

圖1 馬鈴薯淀粉/食用膠共混體系的觸變性Fig.1 Thixotropy of potato starch/edible gum mixed system

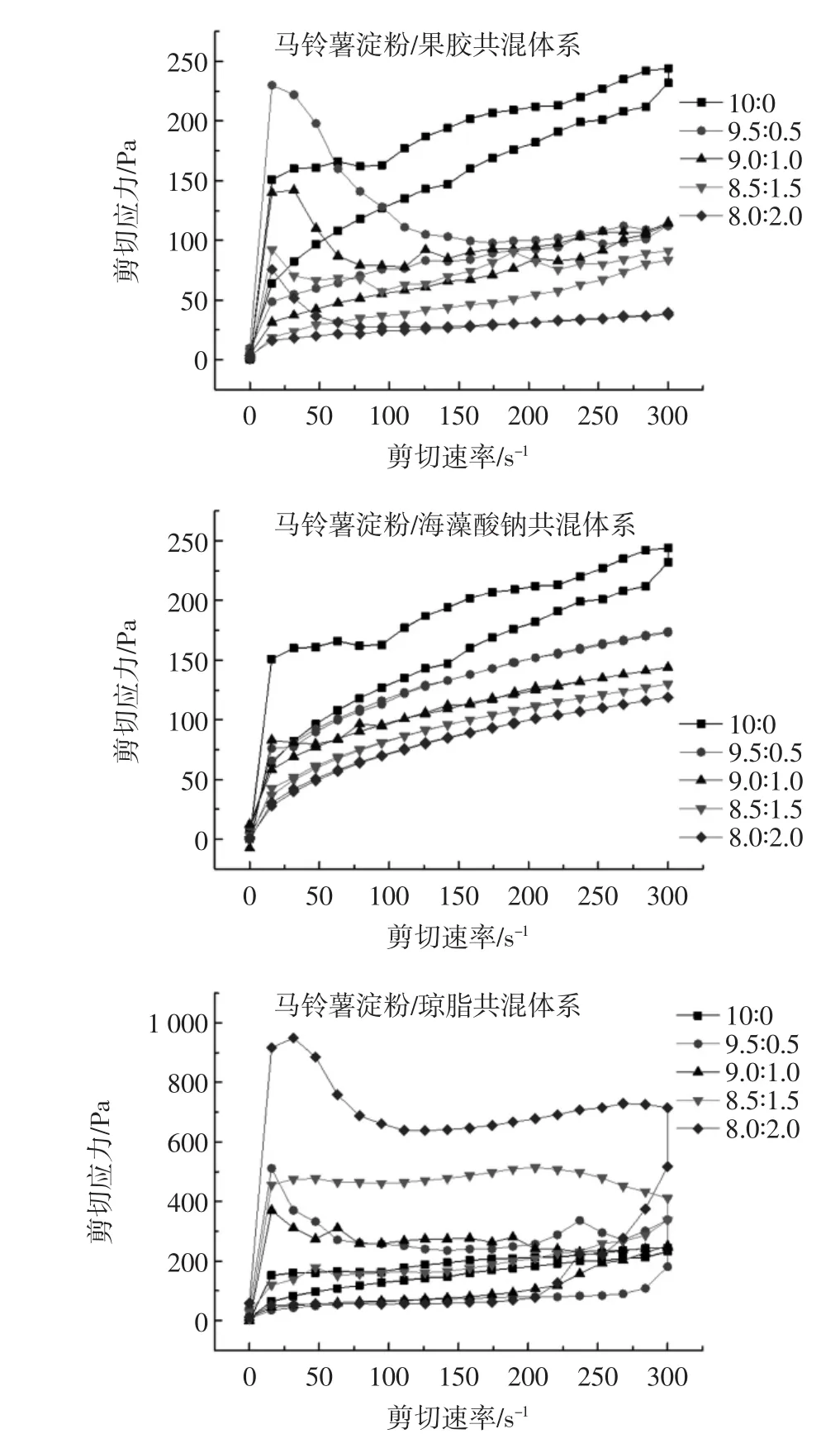

對流體曲線方程滯后環面積進行擬合,結果如表1所示。

表1 不同配比馬鈴薯淀粉/果膠、馬鈴薯淀粉/海藻酸鈉、馬鈴薯淀粉/瓊脂共混體系的滯后面積Table 1 The area of hysteresis of potato starch/pectin,potato starch/sodium alginate,and potato starch/agar mixed systems with different proportions

馬鈴薯淀粉的滯后面積隨果膠和海藻酸鈉加入比例的增加顯著下降,在配比8.0∶2.0時滯后面積最小。添加果膠和海藻酸鈉可顯著降低共混體系的觸變性,增強剪切穩定性。這可能是由于果膠和海藻酸鈉極易與馬鈴薯淀粉分子通過氫鍵產生交聯,形成更穩定的三維網狀結構,使馬鈴薯淀粉在剪切力作用下仍能保持牢固的分子間作用力而免遭破壞,從而提高體系的穩定性。這與陳瑞云的研究結果類似[11]。此外,在相同配比下,加入果膠的體系比加入海藻酸鈉的體系具有更低的觸變性,這表明果膠對馬鈴薯淀粉結構的穩定作用強于海藻酸鈉。海藻酸鈉是一種離子膠,離子的存在可能會影響淀粉與水分子的相互作用,從而在一定程度上抑制淀粉顆粒的膨脹;果膠則含有較多的半乳糖醛酸殘基,能更強地與直鏈淀粉分子和溶脹的支鏈淀粉顆粒形成氫鍵而相互纏繞,使淀粉不易受到剪切力破壞[12]。

然而,隨著瓊脂加入比例的增加,馬鈴薯淀粉的滯后面積越來越大,說明瓊脂加入量越多,共混體系受到剪切力破壞后,馬鈴薯淀粉凝膠越難恢復到原來的狀態,觸變性明顯增強。這可能是由于當剪切力減少時,瓊脂在一定程度上阻礙了淀粉分子之間網狀結構的再次形成,導致黏度恢復變慢,滯后面積增加[13]。

2.1.2 剪切稀化分析

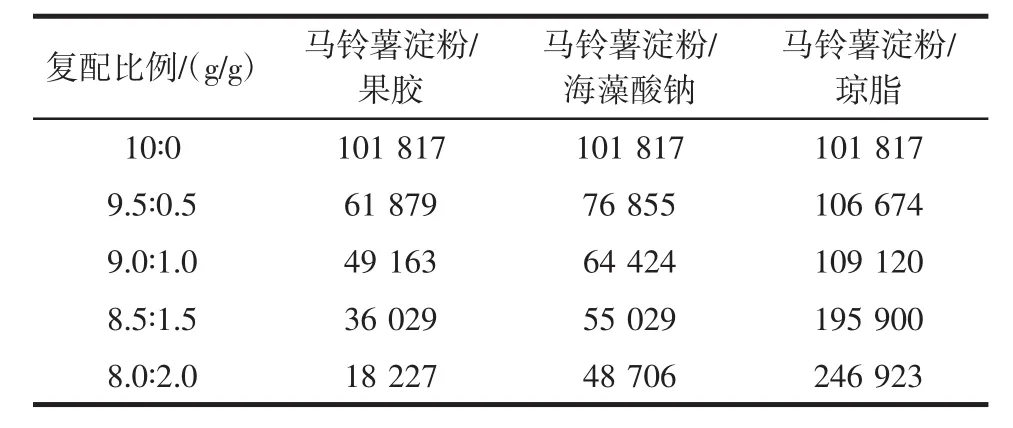

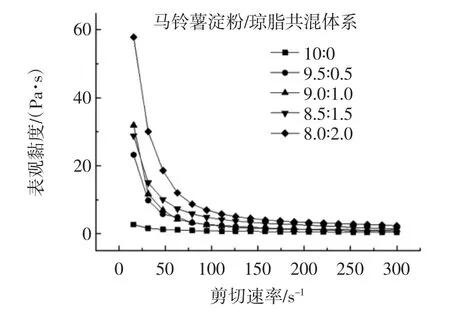

剪切稀化是指表觀黏度隨流體剪切速率的增加而降低的現象,是非牛頓流體重要流變學特性之一。馬鈴薯淀粉/食用膠共混體系的剪切稀化見圖2。

圖2 馬鈴薯淀粉/食用膠共混體系的剪切稀化Fig.2 Shear thinning of potato starch/edible gum mixed system

由圖2可以看出,馬鈴薯淀粉/果膠、馬鈴薯淀粉/海藻酸鈉、馬鈴薯淀粉/瓊脂3種共混體系的表觀黏度在0~100 s-1范圍內均隨剪切速率的增加而顯著降低,而后變化趨于平緩,可見馬鈴薯淀粉和食用膠體系存在明顯的剪切稀化現象。充分糊化后,共混體系中的淀粉,尤其是支鏈淀粉分子間的作用力增強,相互纏繞形成網狀結構,此時分子流動性較差,表現為高黏度。當共混體系受外力剪切作用后,聚集或纏繞在一起的分子鏈會發生解體,三維網狀結構被破壞,同時維系分子間相互作用力的氫鍵強度減弱,流體阻力減小,表現為體系表觀黏度下降,呈現剪切稀化現象。當剪切速率增加到一定水平,體系間的分子不能及時取向或已充分取向,最終導致表觀黏度的變化趨于穩定[8]。圖2顯示,在相同的剪切速率下,體系中果膠和瓊脂的添加量越大,其表觀黏度越大,且加入瓊脂的體系比加入果膠的體系具有更高的表觀黏度,這可能與瓊脂自身的性質有關。瓊脂由瓊脂糖和瓊脂果膠兩部分組成,其中含有大量半乳糖殘基的瓊脂糖是形成凝膠的組分。瓊脂糖是線性的多聚物,能與直鏈淀粉分子形成氫鍵而相互纏繞,從而減弱體系流動性;此外,瓊脂加熱后處于熔融態,隨著溫度降低,瓊脂分子運動減慢,最終導致分子重排并形成穩定的化合鍵,構建牢固的凝膠網絡結構,此時共混體系由溶液或溶膠態轉變為一種特殊的半固體狀態[14],流動阻力增加,表現為高黏度。海藻酸鈉的加入則使馬鈴薯淀粉體系的表觀黏度先降低后增大,在配比為9.5∶0.5和8.0∶2.0時,共混體系的表觀黏度分別達到最低值和最高值。這可能是由于少量的海藻酸鈉能減少馬鈴薯淀粉糊化過程中直鏈淀粉的析出,進而改變支鏈和直鏈淀粉的比例以及淀粉分子間的纏繞方式[15];隨著海藻酸鈉添加量的增加,由于海藻酸鈉大分子鏈上帶有大量的羧基,羧基負電荷間的相互排斥,使高分子鏈空間伸展較大,與淀粉分子的相互作用加強,導致體系形成結構較復雜的聚集體,流動性變差,表觀黏度增大。

2.2 馬鈴薯淀粉/食用膠共混體系凝膠質構特性

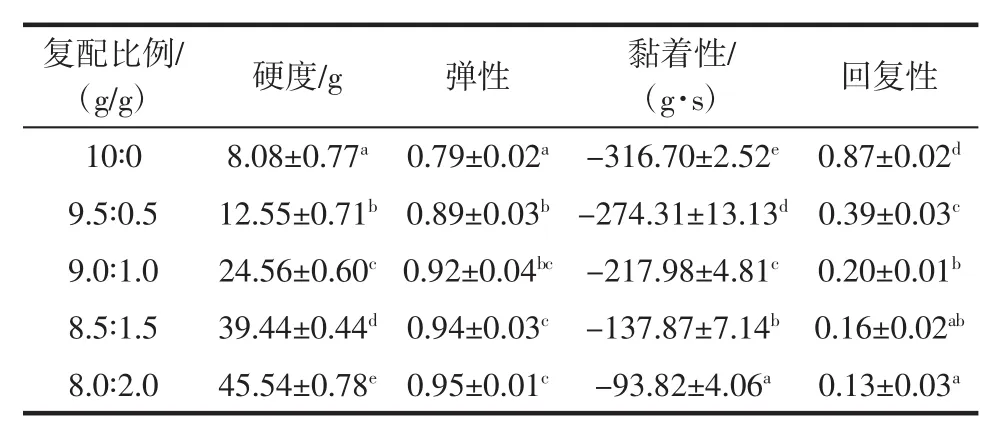

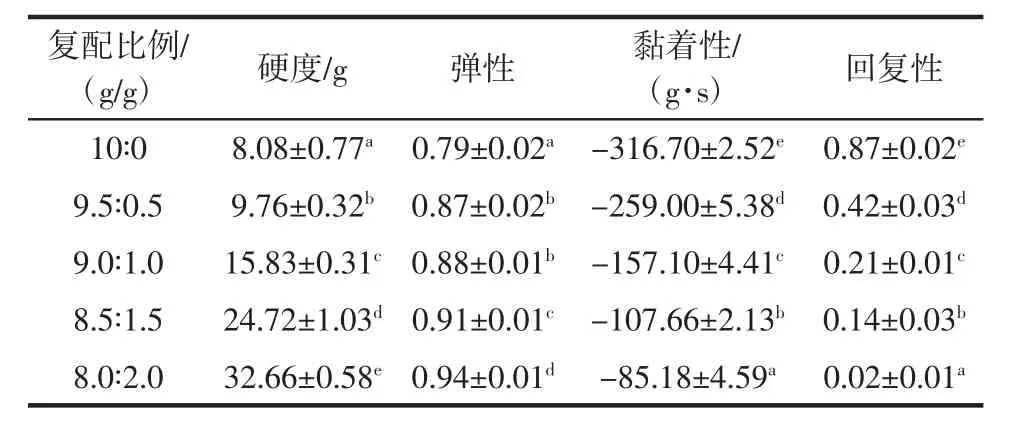

表2~表4為不同復配比例的馬鈴薯淀粉與食用膠對共混體系凝膠質構特性的影響。

表2 不同比例果膠對馬鈴薯淀粉凝膠質構特性的影響Table 2 Effect of different proportions of pectin on texture properties of potato starch gel

表3 不同比例海藻酸鈉對馬鈴薯淀粉凝膠質構特性的影響Table 3 Effect of different proportions of sodium alginate on texture properties of potato starch gel

表4 不同比例瓊脂對馬鈴薯淀粉凝膠質構特性的影響Table 4 Effect of different proportions of agar on texture properties of potato starch gel

由表2~表4可知,與未添加食用膠的馬鈴薯原淀粉相比,果膠、海藻酸鈉、瓊脂的加入顯著增強了共混體系的凝膠硬度和彈性(p<0.05),且硬度值均隨食用膠添加比例的增加而增大。這與添加食用膠促使馬鈴薯淀粉體系形成具有一定強度的網絡結構有關[16]。淀粉凝膠內部結合越緊密,彈性越好,壓縮和穿刺需要的力量越大,因此凝膠強度和硬度也就越大[17]。一般來說,體系中食用膠的添加量越大,其與線性結構、幾乎無分支的直鏈淀粉分子發生相互作用的幾率越高,形成的凝膠網絡結構更加緊密、堅硬而不易被破壞[8,16]。3種食用膠均是線形的多糖聚合物,分子殘基中存在交鏈扭結,在與溶出的直鏈淀粉加熱形成凝膠過程中,這種線性的親水性膠體與直鏈淀粉通過范德華力、氫鍵和靜電作用,形成比原淀粉更強的彈性膠體[12]。

黏著性表示將質構儀的探頭從凝膠樣品表面拉開所需要做的功。黏著性間接反映了凝膠體系中未結合的直鏈淀粉的含量,因此,黏著性的降低可認為是由于直鏈淀粉分子發生了定向遷移[18]。由表2~表4可知,3組共混體系的黏著性均隨食用膠所占比例的增加而降低。說明果膠、海藻酸鈉、瓊脂的加入促進了馬鈴薯淀粉中直鏈淀粉分子的聚集,形成了剛性較強的凝膠三維網絡結構,導致黏著性降低。這與體系凝膠硬度的變化相吻合。張正茂等研究發現,凝膠強度與直鏈淀粉之間呈極顯著正相關,而黏聚性則與直鏈淀粉之間呈極顯著負相關[19]。

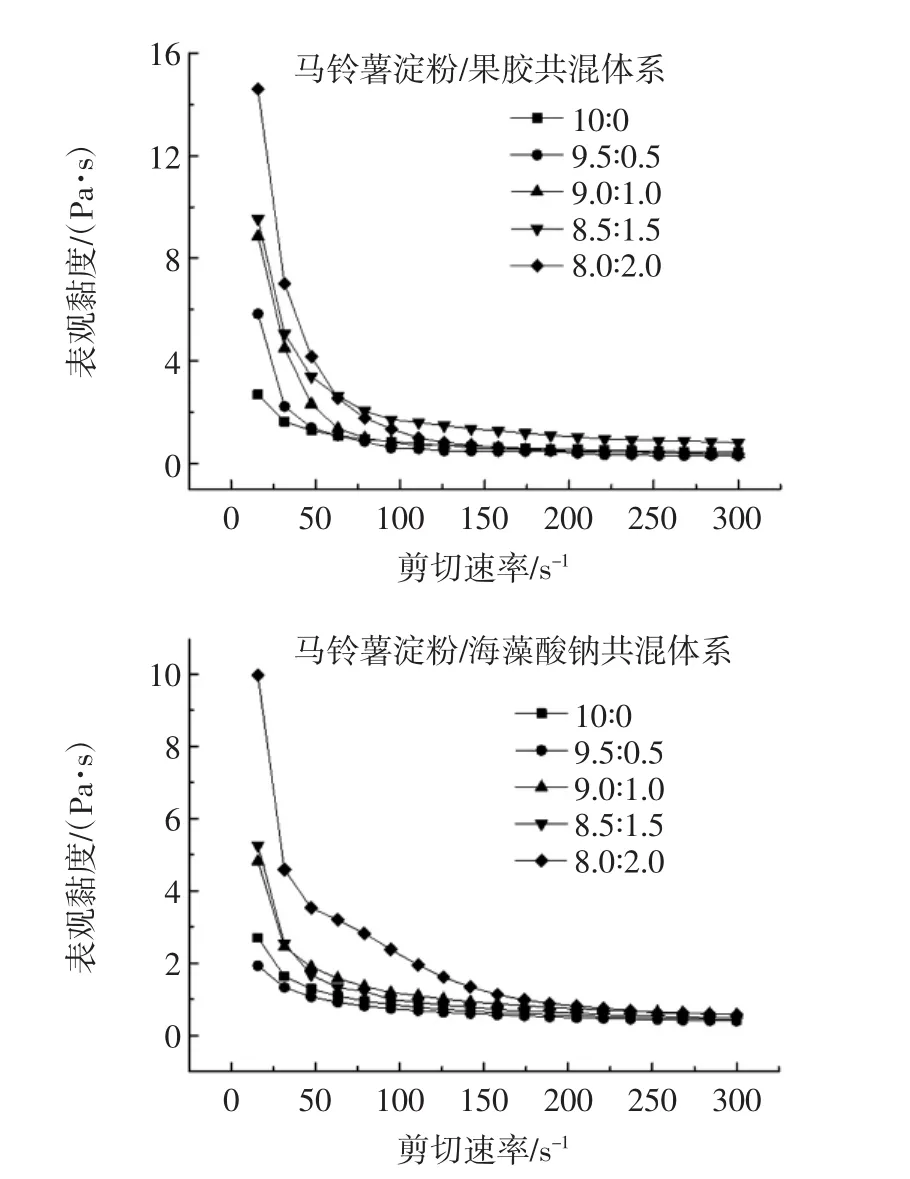

2.3 馬鈴薯淀粉/食用膠共混體系凍融穩定性

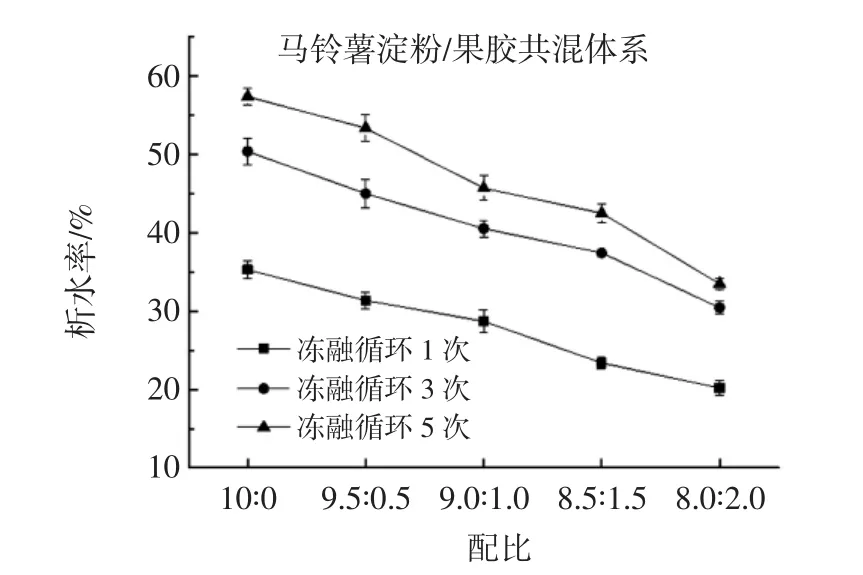

淀粉凝膠基質食品由于貯藏、運輸過程中的反復凍融,會發生水分流失和組織軟化等品質劣變現象,從而影響食品的感官特性和貨架期[20]。當淀粉凝膠被凍結時,固形物含量高的區域更易于使淀粉分子之間相互連接形成厚絲狀,水分子則以冰晶體形式存在。熱波動造成冰晶融化成水,水分子便從淀粉網絡結構中連續析出(析水率);剩下的淀粉凝膠則呈海綿狀[21]。本試驗以析水率作為評價淀粉凍融穩定性的指標,析水率越高,淀粉體系的凍融穩定性越差。

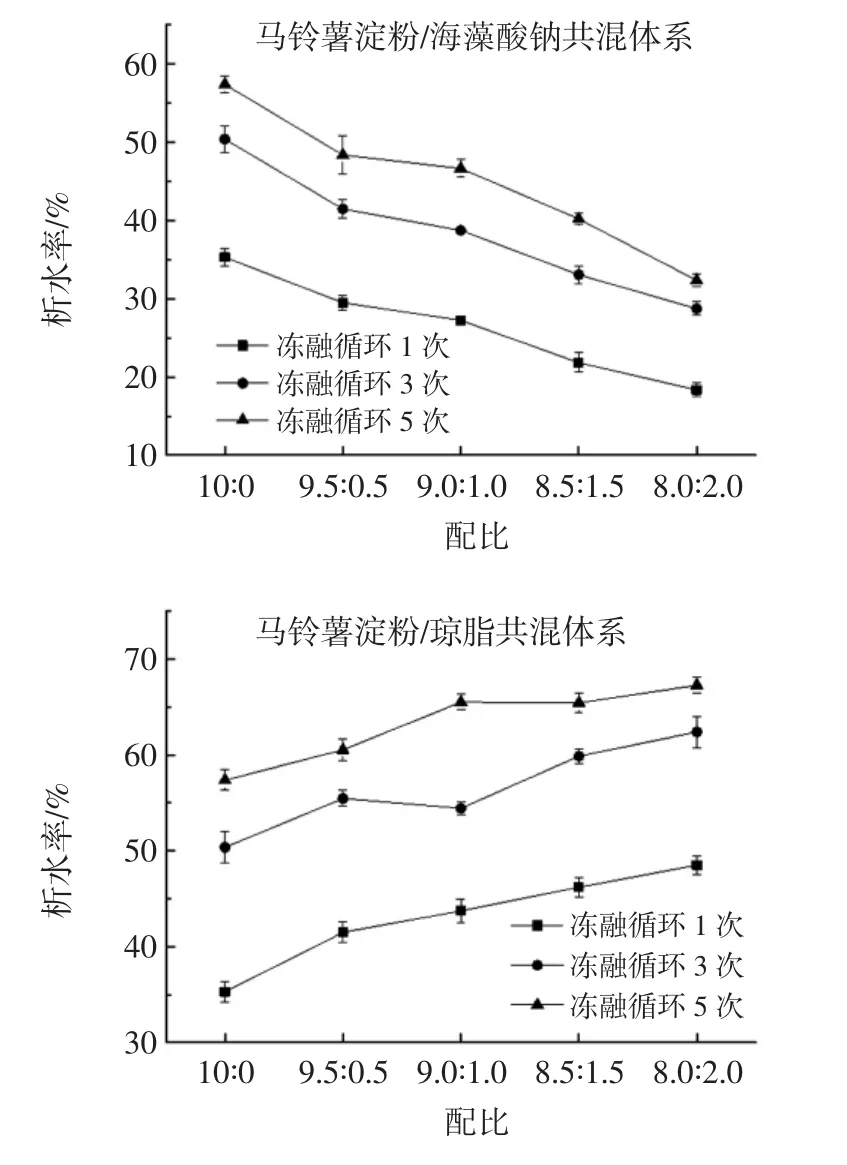

3種不同配比的馬鈴薯淀粉/果膠、馬鈴薯淀粉/海藻酸鈉、馬鈴薯淀粉/瓊脂共混體系分別經1、3、5次凍融循環處理后的析水率如圖3所示。

圖3 馬鈴薯淀粉/食用膠共混體系在1、3、5次凍融循環后的析水率Fig.3 Percent syneresis of potato starch/edible gum mixed system after 1,3,5 freeze-thaw cycles

由圖3可知,隨著凍融循環次數的增加,混合體系的析水率也逐漸增加;在1次~3次凍融循環中,析水率的增幅較大,經4次~5次凍融循環處理后,析水率的增加速率明顯減慢。糊化后的馬鈴薯淀粉在初期冷凍過程中發生短期回生,即直鏈淀粉分子鏈段重排,相互纏繞形成有序的晶體結構,此時水分被排擠出來形成冰晶,融化后導致析水率增加;隨著凍融循環次數繼續增加,支鏈淀粉逐步開始重新形成雙螺旋,外側短鏈緩慢結晶,此變化過程速率較慢,導致膠束中束縛的水分被緩慢排出[22]。

不同食用膠加入對馬鈴薯淀粉凝膠析水率的影響各不相同。添加果膠和海藻酸鈉明顯降低了淀粉凝膠的析水率,且隨含量增加,析水率逐漸降低,在配比為8.0∶2.0時,經1次凍融循環處理后的析水率分別降低42.8%(果膠)和47.9%(海藻酸鈉),說明果膠和海藻酸鈉均能提高馬鈴薯淀粉糊的凍融穩定性。海藻酸鈉屬于陰離子多糖,其可能通過吸附作用固定鄰近水分子,限制水分子的遷移和流動,阻礙水轉移形成冰晶,從而降低馬鈴薯淀粉凝膠的析水率。果膠降低析水率主要是依靠分子間相互作用;果膠既能與直鏈淀粉相互作用,部分膠體還能與支鏈淀粉作用,從而阻礙淀粉重結晶,保護淀粉顆粒的持水力。另外,海藻酸鈉和果膠具有降低馬鈴薯淀粉凝膠析水率的作用,不僅與抑制冰晶形成有關,還與凍融循環過程中膠體自身的持水能力有關[21]。與果膠和海藻酸鈉不同,瓊脂的加入略微提高了馬鈴薯淀粉凝膠的析水率。這可能是由于在冷凍條件下瓊脂分子運動減慢,分子重排形成穩定的化合鍵和牢固的凝膠網絡結構;隨著溫度升高(共混體系融化),瓊脂分子被激活,分子運動激烈,使得水分子無法被固定而從淀粉網絡結構中析出。

3 結論

本文將食用膠(果膠、海藻酸鈉、瓊脂)與馬鈴薯淀粉進行復配,系統研究馬鈴薯淀粉與食用膠共混體系的流變學特性、凝膠質構特性及凍融穩定性,考察二者間的相互作用。結果顯示,共混體系屬于非牛頓流體,具有假塑性;3種膠體均可提高共混體系的表觀黏度,添加果膠和海藻酸鈉可顯著降低共混體系的觸變性,瓊脂的加入則導致觸變性增強。隨著食用膠比例不斷增加,共混凝膠的硬度和彈性呈上升趨勢,在配比為8.0∶2.0時達到最大值;黏著性和回復性則有所下降。添加果膠和海藻酸鈉可提高共混體系的凍融穩定性,添加比例越大,體系析水率越小,凍融穩定性越好;瓊脂的加入則略微提高淀粉凝膠的析水率。試驗結果為進一步拓寬食用膠體在改善淀粉理化性質及提高淀粉凝膠基質食品的品質方面的應用提供了理論依據。