新疆重點雹區防雹作業效果檢驗評估

李 斌,鄭博華,朱思華

(新疆維吾爾自治區人工影響天氣辦公室,新疆 烏魯木齊830002)

新疆是典型的干旱、半干旱地區,境內高山、盆地、沙漠廣布,河流縱橫,氣候多變[1],屬于溫帶大陸性干旱氣候。由于新疆復雜的地形地貌特征,也是我國西北地區上空重要的水汽通道, 使得新疆成為西北地區乃至全國冰雹災害多發地區之一[2]。 天山山脈、帕米爾高原、阿爾泰山和西部界山山區等流域是新疆9 個冰雹多發源地[3],比較頻發的是天山西部伊犁河和特克斯河流域、北疆沿天山奎瑪流域、南疆渭干河、阿克蘇河以及葉爾羌河流域。

新疆人工防雹作業始于20 世紀70 年代, 歷經40 余年發展,截止2016 年,新疆(包含兵團)擁有人影作業“三七”高炮433 門,火箭作業系統1257 部,作業指揮天氣雷達51 部,年消耗炮彈20 余萬發、火箭彈4 萬余枚,年投入近2.5 億元左右[4]。

效果檢驗是當前國內外人工影響天氣技術中十分困難的重大科學技術難題[5],但又是人工影響天氣不可缺少的重要環節之一。 開展新疆綠洲人工防雹減災效果檢驗評估工作, 有助于回應社會各界關心的人工防雹效果問題;有利于獲得各級政府、有關部門及全社會對此項事業的理解和長期穩定支持;有益于人工防雹作業技術的改進和減災效益的提升。

國內相關冰雹研究方面,鄭凱等[6]利用黑龍江省55 a 降雹資料, 分析給出了降雹時空分布特征;李曉鶴等[7]為研究天水市冰雹發生時空變化特征,對40 a 冰雹觀測資料進行了分析;葉彩華等[8]也對1978—2006 年30 a 北京地區冰雹資料分析后,得出了北京上空冰雹時空分布特征;魯德金等[9]對安徽省春夏季冰雹云雷達回波相關參數特征開展分析,并得出了相關參數指標;張正國等[10]為了獲取廣西冰雹云識別量化指標, 對有關降雹天氣雷達回波進行了特征分析;李湘等[11]利用多普勒雷達回波強度、回波高度、徑向速度場、VIL 等產品及冰雹災情資料, 統計總結出云南省2006—2007 年22 次成災冰雹天氣過程特點,得出識別冰雹云的規律和指標;劉治國等[12]對甘肅某地一次高炮防雹試驗進行了多普勒天氣雷達分析, 表明高炮作業可以抑制炸點附近云中上升氣流和凍滴平均直徑及質量, 消雹同時可增加降水。 國內研究在認識當地冰雹云發生規律及其特征,利用天氣雷達開展防雹預警指揮,防雹作業效果分析等方面取得了很好成果。

新疆是我國冰雹多發區之一。 為了研究新疆冰雹發生及其災害特征,張俊蘭等[13]利用50 a 資料分析了阿克蘇地區冰雹天氣時空分布特征, 得出強冰雹天氣有增多趨勢, 特別是局地性強冰雹天氣明顯增多;史蓮梅等[14]利用1961—2014 年雹災資料分析表明,新疆雹災頻次集中出現在阿克蘇、博州和石河子等地,5—8 月多發,阿克蘇屬嚴重雹災區,新疆西部的南疆喀什、 北疆塔城及西天山伊犁等地屬重雹災區;王昀等[15]為得出天山北側冰雹時空變化特征,提取成災冰雹云雷達回波預警指標參數, 對相關觀測站點資料和天氣雷達資料進行了分析; 魏勇等[16]利用天氣學和CINRAD/CC 雷達, 分析了天山北坡一次冰雹天氣過程, 得出了冰雹天氣形成的天氣背景成因,有關雷達回波參數特征;李斌等[17-18]利用喀什新一代天氣雷達分析了南疆一次冰雹天氣過程,利用五家渠新一代天氣雷達分析了北疆一次冰雹天氣過程, 得到了南北疆典型冰雹天氣多普勒雷達回波特征;楊蓮梅[19]從氣候方面分析了新疆冰雹氣候特征。 這些分析研究表明, 新疆的冰雹災害比較嚴重,具有明顯的地域分布特點。在利用各類天氣雷達分析、認識冰雹云特征方面獲得了一定結果。

李斌等[20-21]利用非參數性、參數性和區域回歸分析等不同統計學評估方法, 對南疆阿克蘇地區人工防雹作業效果進行了評估分析。 表明年平均冰雹災害面積減少, 并得出了一定的人工防雹作業效益比。本文基于前者的相關分析方法和研究成果,又對冰雹頻發的新疆奎瑪流域、 伊犁河谷以及新疆總體人工防雹作業效果開展了評估分析。同時,通過對新疆兵團部分墾區的人工防雹作業效果進行對比分析后,對兵地人工防雹作業效果及差異進行了討論。

1 資料與方法

1.1 資料

選取冰雹多發的阿克蘇地區、 喀什地區、 伊犁州、烏蘇市、沙灣縣和瑪納斯縣作為冰雹研究區域,使用這些區域以及新疆總的年冰雹災害面積作為分析數據,這些數據由新疆氣候中心提供。各地及新疆總的耕地面積和農業生產值依據《新疆統計年鑒》資料。所有地方數據不包含兵團部分。數據經過嚴格審核和質量控制。 選用的兵團第五師博樂墾區和第六師五家渠墾區年雹災面積資料來源于當地檔案館。

考慮到諸如開春霜凍、大風等自然災害,會導致一些已播種耕地因受災而重播,造成播種面積加大。因此,文中分析過程中,引用的是耕地面積而未使用播種面積數據,這樣分析更為準確。考慮到冰雹主要對種植業作物造成災害, 因而文中分析引用的是以種植業產值為主的農業生產值數據。這樣去除工業、服務業以及農業的林業、養殖業、畜牧業的產值進行評估,更加準確。

1.2 方法

統計檢驗、物理檢驗、數值模擬檢驗是人工影響天氣效果評估三種主要的方法[22]。 本文主要利用新疆各地年冰雹災害面積資料, 根據資料樣本的分布特征,利用t 檢驗、Welch 檢驗、區域回歸檢驗等有關統計學檢驗方法, 對新疆主要冰雹多發區的人工防雹作業以及新疆總的人工防雹作業效果進行統計評估檢驗。

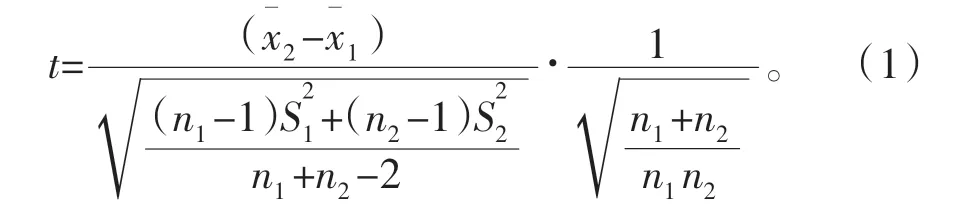

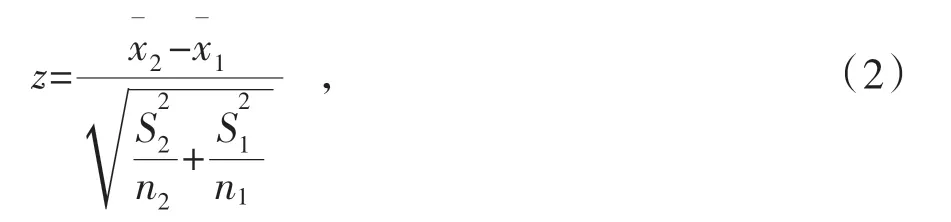

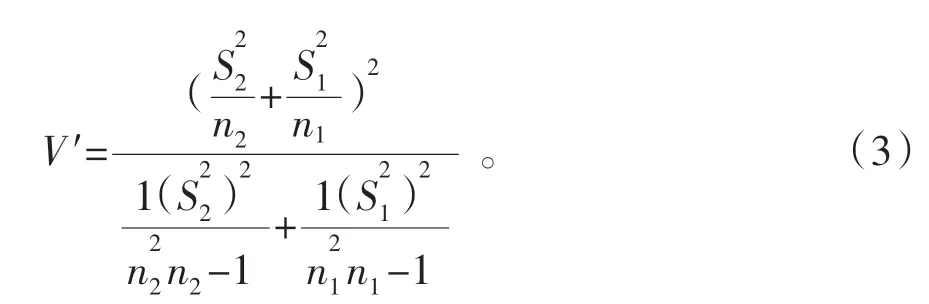

主要步驟為: 第一步是樣本正態分布檢驗,采用柯爾莫哥洛夫配合適度檢驗法;第二步是方差顯著性檢驗,采用F-檢驗法;最后在前2 個條件均滿足的前提下,效果檢驗采用t 檢驗法:

如果只滿足第一個條件時,效果檢驗采用Welch 檢驗法:

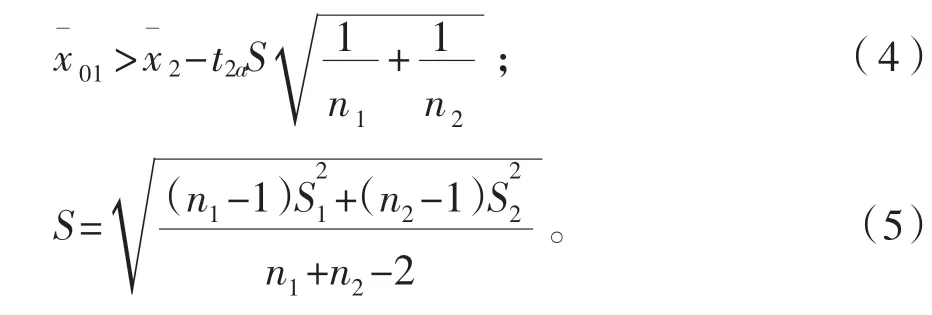

在α<0.1 顯著性水平條件下, 可以開展區間估算。 計算公式為:

式(4)中,取α=0.1,自由度v=n1+n2-2,查t-分布表得t0.2; xˉ01為作業期,如果不科學開展人工防雹作業,有90%可能性出現年平均冰雹災害面積。 據此, 評估科學開展人工防雹作業后的年平均冰雹災害面積減少值為, 相對減少率計算公式為:

其結果可信度為α=0.1。

區域回歸試驗定義:選取一個以上對比區,通過歷史數據, 擬合建立試驗區與對比區統計變量回歸方程。如得到的回歸方程可信,則利用回歸方程計算假定作業期未作業的試驗區統計變量自然值, 亦稱期待值。實際統計變量值與其比較,即可分析得到評估結果。但開展此類試驗的條件是:首先區域選定要求對比區應位于作業點上風方或垂直于風向的側面,以保證對比區不會受到催化劑污染影響;其次對比區地形、面積等應與試驗區基本相似;三是統計變量選擇要求試驗區和對比區要有歷史期10 a 以上相應樣本資料,兩區樣本相關系數要滿足α=0.05 以上相關性,且適合進行統計檢驗。 正態分布是采用t檢驗法的前提[23]。

2 結果與分析

2.1 阿克蘇地區(渭干河流域和阿克蘇河流域)人工防雹作業效果評估

經檢驗,阿克蘇地區歷史期(1978—1995 年)年平均冰雹災害面積分布滿足正態分布,但F 檢驗顯示作業期(1996—2013 年)和歷史期統計變量總體方差差異明顯。 因此,不可使用t 檢驗法,而需采用Welch 檢驗法對作業效果進行評估檢驗。 評估檢驗得到顯著性水平α=0.01;區間估算結果為年平均減少冰雹災害面積15 062.9 hm2,相對減少43.14%。年平均挽回冰雹致災效益28 109 萬元,占3.49%年平均農業生產值;年平均成本效益比為1∶6,統計顯著性水平α=0.01 。

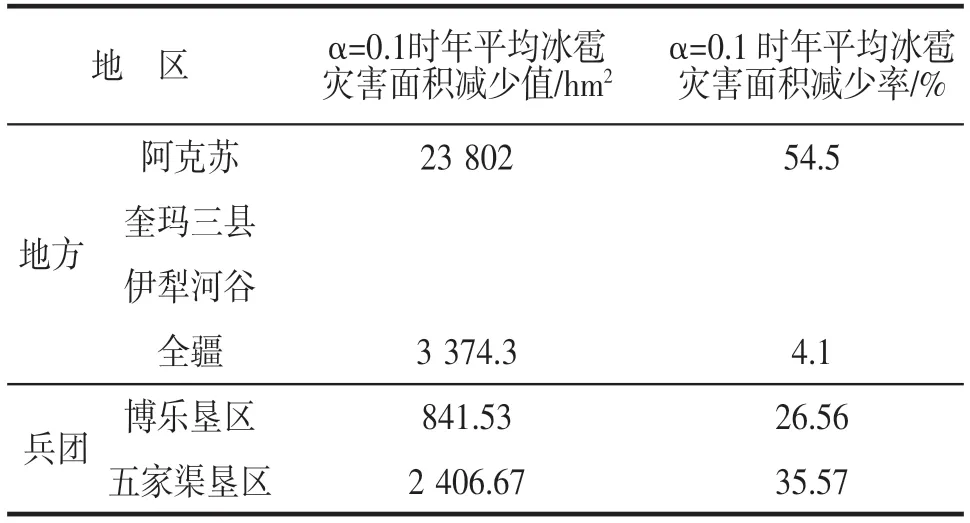

喀什地區人工防雹作業體系至今未完全形成。鑒于兩地區滿足區域回歸分析的條件(圖1),通過建立區域回歸方程,開展區域回歸分析。 結果為:阿克蘇地區年平均減少冰雹災害面積23 802 hm2,相對減少54.5%,年平均挽回冰雹致災效益44 417 萬元,占5.51%年平均農業生產值;年平均成本效益比為1∶10。 統計顯著性水平高達0.01[20-21]。

圖1 試驗區與對比區位置

2.2 奎瑪流域人工防雹作業效果評估

1987 年烏蘇711 雷達站建成并投入業務使用,奎瑪流域建立了以瑪納斯雷達站和烏蘇雷達站聯合指揮作業體系。 以此為節點, 將1977—1986 年和1987—2013 年分別劃分為奎瑪流域科學開展人工防雹作業前期和后期。選取資料較為完整的烏蘇、沙灣和瑪納斯3 縣的年冰雹災害面積資料作為統計變量。=4 950.75 和=6 981.31、=5 867.78 和=6 601.77、n1=27 和n2=10 分別是人工防雹作業期和歷史期年平均冰雹災害面積樣本的平均值、 方差和樣本容量。經柯爾莫哥洛夫配合適度檢驗法檢驗,其歷史期年平均冰雹災害面積正態分布度達98.4%,滿足正態分布。 同時,利用F 檢驗法得,F=1.27(<F0.05=2.24),因此歷史期和作業期年平均冰雹災害面積的方差變化不顯著。進而,可以采用t 檢驗法對科學開展人工防雹作業前后的年平均冰雹災害面積進行統計顯著性檢驗。計算得t=0.904(>t0.2=0.852),>α=0.2 。 因此,科學開展人工防雹作業期年平均冰雹災害面積比歷史期有所減少,但顯著度一般,未達到0.05。

2.3 伊犁河谷(伊犁河流域和特克斯河流域)人工防雹作業效果評估

以1989 年當地引進一批人工防雹作業高炮開展聯合防雹為標志, 伊犁河谷科學開展人工聯合防雹作業前為1980—1988 年, 將1989—2013 年劃分為作業后時段。 選取各縣年冰雹災害面積之和作為統計變量。=9 520.07 和=22 198.26、和n2=9 分別是人工防雹作業期和歷史期年平均冰雹災害面積樣本的平均值、方差和樣本容量。經柯爾莫哥洛夫配合適度檢驗法檢驗, 其歷史期年平均冰雹災害面積正態分布度為50%,基本滿足正態分布。 利用F 檢驗法得,F=7.56(>F0.05=2.36),表明歷史期和作業期年平均冰雹災害面積方差變化顯著。所以,樣本不滿足使用t 檢驗法檢驗要求。 進而,采用Welch 檢驗法。經計算得出:Z=1.012、v′=8.77,查算t-分布表,得出Z>t0.2=0.884,但<t0.1。 因而顯著性水平為α=0.2。 顯著度一般,未達到0.05。

2.4 新疆(不含兵團)總體人工防雹作業效果評估

以1996 年阿克蘇地區建設新疆第一部多普勒天氣雷達投入業務運行為時間節點,將1978—1995年和1996—2013 年分別劃分為新疆主要區域科學開展人工聯合防雹作業前后時段。 統計變量是新疆各地年平均雹災面積之和。

2.4.1 1978—2013 年新疆雹災情況概述

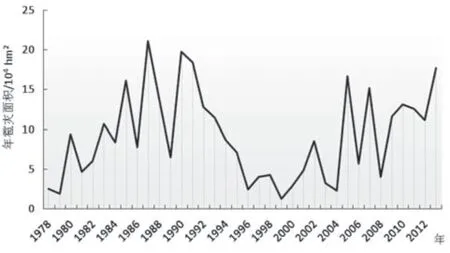

圖2 為1978 年以來新疆年平均冰雹災害面積的變化。歷史期(1978—1995 年)18 a 年平均耕地面積308.58 萬hm2,年平均冰雹災害面積10.4 萬hm2,占年總耕地面積的3.4%;作業期(1996—2013 年)18 a,為了滿足不斷增加的人口對耕地需求[24-25],通過開荒擴土, 使得新疆年平均耕地面積增加到了379.72 萬hm2,年平均冰雹災害面積為78 883.1 hm2,占年總耕地面積的2.1%。年平均冰雹災害面積經過科學開展人工聯合防雹作業降低了1.3 個百分點。經濟損失方面,年平均冰雹災害損失歷史期18 a 和作業期18 a 分別為9 356.5 萬元和43 449.9 萬元,作業期較歷史期年平均冰雹災害損失多34 093.4 萬元。 分析原因,主要是隨著新疆種植業結構調整,糧油、特色林果、優質棉等高附加值作物種植面積不斷擴大;同時,伴隨著各種農資、人力物力等價格上漲,導致種植成本增加很快。但是,從年平均農業生產值角度分析, 歷史期年平均冰雹災害損失約占新疆年平均農業生產值的1.1%;作業期年平均冰雹災害損失約占新疆年平均農業生產值的0.5%。 相比較而言, 作業后的年平均冰雹災害對新疆年平均農業生產值造成的損失比例較作業前減小了約54.5%。

圖2 1978—2013 年新疆年平均冰雹災害面積變化

2.4.2 新疆人工防雹作業效果統計評估分析

經柯爾莫哥洛夫配合適度檢驗法檢驗, 歷史期新疆年平均冰雹災害面積正態分布度達到99.9%,完全滿足正態分布。=78 883.11 和=104 042.39、和n2=18 分別是人工防雹作業期和歷史期新疆年平均冰雹災害面積樣本的平均值、方差和樣本容量。 經F 檢驗法得,F=1.07(<F0.05=2.28),表明歷史期和作業期新疆年平均冰雹災害面積方差變化不顯著。 采用t 檢驗法對科學開展人工防雹作業前后的新疆年平均冰雹災害面積進行統計顯著性檢驗。 得出t=1.689,t~t0.05=1.692,表明顯著性水平α 接近0.05,減災效果顯著。

區間估算結果為: 作業后新疆年平均減少冰雹災害面積3 374.3 hm2,相對減少4.1%。 根據新疆作業期18 a 年平均農業生產值和年總耕地面積,估算得出每公頃耕地生產值約為19 748 元。 因而,作業后新疆年平均挽回冰雹致災效益6 663.6 萬元,占0.09%年平均農業生產值, 統計顯著性水平為α=0.1。

2.5 兵團部分墾區人工防雹作業效果評估

2.5.1 博樂墾區

1989 年開始,兵團第五師博樂墾區先后引進了三七高炮、數字化天氣雷達、人工增雨防雹火箭作業系統等,初步建立了人工防雹作業體系。 將1976—1988 年和1989—2003 年分別劃分為歷史期和作業期,以年平均冰雹災害面積作為統計變量,在滿足正態分布和方差差異不顯著前提下, 采用t 檢驗法進行作業效果統計顯著性檢驗評估。 結果顯著性水平α 接近0.05,作業減災效果顯著。 經區間估算:年平均減少冰雹災害面積841.53 hm2, 相對減少26.56%,統計顯著性水平為α=0.1[26]。

2.5.2 五家渠墾區

兵團第六師五家渠墾區根據1988—2009 年年平均冰雹災害面積資料, 以建立新一代天氣雷達為標志,2002 年前為歷史期。 在年平均冰雹災害面積樣本滿足正態分布和方差差異不顯著前提下, 采用t 檢驗法進行作業效果統計顯著性檢驗評估。 結果顯著性水平α 接近0.05,作業減災效果顯著。 經區間估算:年平均減少冰雹災害面積2 406.67 hm2,相對減少35.57%,統計顯著性水平為α=0.1[27]。

3 討論

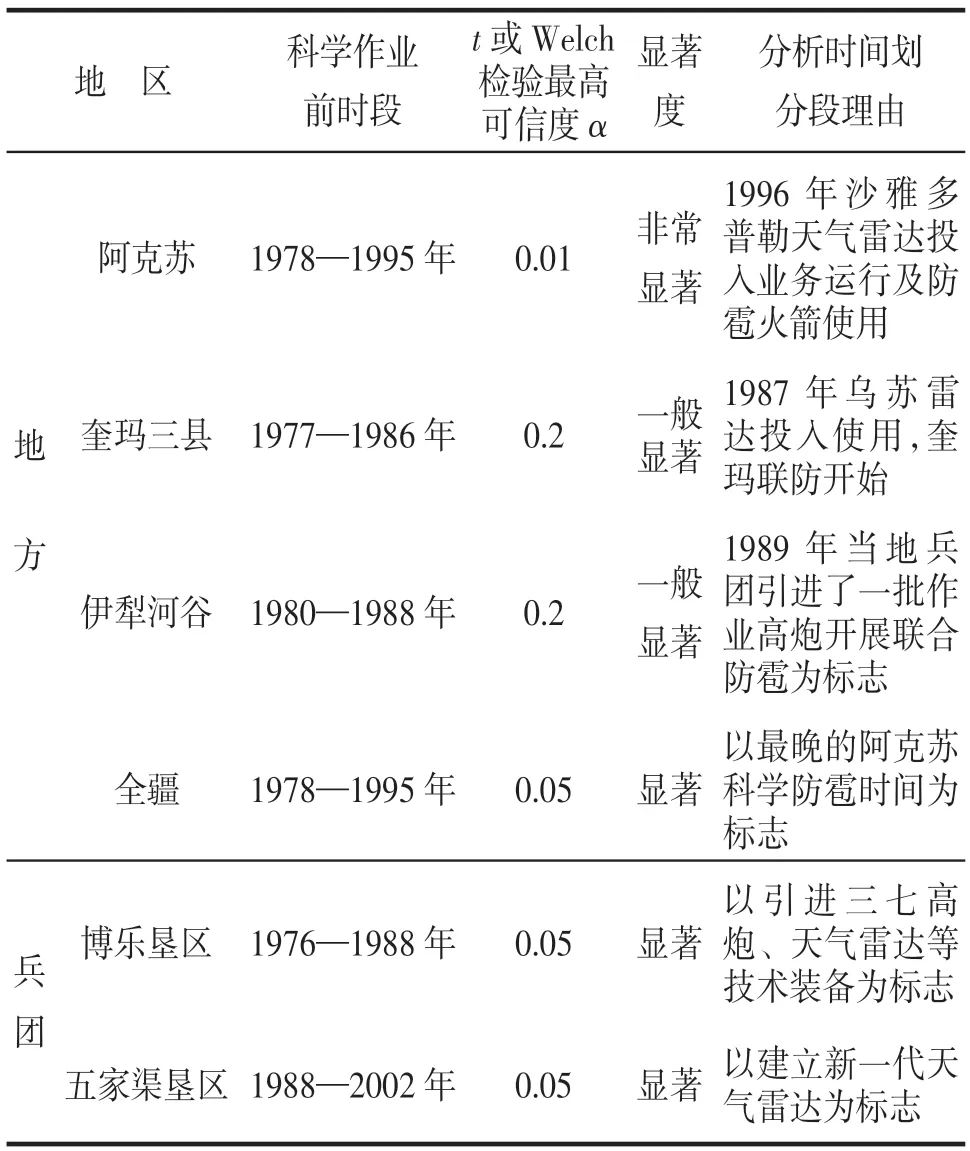

由表1 和表2 分析可知:在新疆,除了阿克蘇地區外,人工防雹作業效果兵團總體優于地方。這與新疆兵團人工影響天氣整體組織架構健全、 基層作業隊伍素質較高和嚴格的軍事化管理有關。

表1 新疆主要人工防雹作業區以及兵團部分墾區作業效果統計顯著性水平評估

表2 新疆主要人工防雹作業區以及兵團部分墾區作業效果區間檢驗估算結果

阿克蘇地區人工防雹作業減災效果顯著性水平是新疆地方最高的。 這與該地區的人影作業隊伍準軍事化管理、 地方人影組織機構健全、 經費保障到位、重視監測和作業裝備配備維護、重視科技支撐有很大關系。

新疆其他地區作業效果顯著性水平一般。 主要原因是:這些地區在諸如人工防雹業務經費投入、科技支撐、聯合防雹作業、作業指揮能力、作業隊伍培養等方面,不能滿足科學作業要求。雖然新疆總體作業效果顯著性水平顯著,但由于上述原因,有些地方的人工防雹作業效果顯著性水平不顯著, 甚至一些地方沒有開展人工防雹業務, 導致新疆總體年平均冰雹災害面積絕對減少值和減少率低。這也表明,新疆人工防雹減災作業管理、 作業方式方法等有待改進,作業效果有進一步提升的空間。

4 結論

(1)統計評估表明,科學開展人工防雹作業后,阿克蘇地區人工防雹減災效果顯著性水平α=0.01,遠大于臨界值0.05。在α=0.1 顯著性水平時,年平均減少冰雹災害面積15 062.9 hm2,相對減少43.14%。年平均挽回冰雹致災效益28 109 萬元,占3.49%年平均農業生產值,年平均成本效益比為1∶6。 利用區域回歸分析法得出, 年平均減少冰雹災害面積23 802 hm2,相對減少54.5%,年平均減少冰雹致災損失44 417 萬元, 年平均挽回農業生產值損失5.51%, 年平均成本效益比為1∶10, 顯著性水平為0.01。

(2)統計分析表明,奎瑪流域和伊犁河谷地區開展人工防雹作業效果顯著性水平為0.2, 顯著性一般。

(3) 新疆總體年平均冰雹災害面積經過科學開展人工聯合防雹作業降低了1.3 個百分點。 作業后的年平均冰雹災害對新疆年平均農業生產值造成的損失比例較作業前減小了約54.5%。 人工防雹作業減災效果顯著性水平α 接近0.05, 減災效果顯著。在顯著性水平α=0.1 時, 新疆年平均減少冰雹災害面積3 374.3 hm2,相對減少4.1%,年平均減少冰雹災害損失6 663.6 萬元, 年平均挽回農業生產值損失0.09%。

(4)新疆兵團第五師博樂墾區和第六師五家渠墾區的人工防雹減災效果經統計檢驗, 顯著度均為0.05,防雹減災效果顯著。