髡殘山水作品真偽考鑒漫議

◇ 鄧鋒

關于髡殘(石溪)存世作品的數量,不少研究者都指出,其總數應不會超過兩百件。個中原因一是髡殘“最自矜持”,“繪事高明,然輕不為人作”,多以筆墨自娛,較少贈畫于他人;二是其身體極差,常為病痛所折磨,作畫數量不多;三是1670年“祖龍一炬,佛書經相,衣具器物,化為灰燼”,可能也造成不少自藏作品的損毀;四是作為佛門中人,生前及身后一段時間,其作品都未受到足夠的珍視與愛護,故存世有限。在呂曉博士論文《髡殘繪畫研究》附錄D中,以表格方式收錄髡殘有紀年作品125件套,無紀年作品58件套,合計183件套。從“藏地”“著錄”兩欄來看,絕大部分為重要的公私收藏,也有部分作品曾為清代至今各著錄、畫冊記錄,但不知藏地或是否仍傳于世。即使在這些有限的傳世作品中,真偽也是大可探討。呂曉在表中以*號標注了存疑作品,共計29件套,同時表明“也有實為偽作而未標者”,也就是說,髡殘傳世較為可靠作品僅在150余件套。同樣的研究也可見楊丹霞《髡殘的藝術交游及書畫創作》“傳世作品概況”,其統計國內各博物館所藏總數66件套,海外所藏總數與國內不相上下,但存在著相當復雜的鑒別問題。

或許,傅申先生的一段話可以代表髡殘作品真偽探討的不足與復雜,“經過我再次對髡殘畫跡作系統整理排比時,愈覺傳世髡殘畫跡的真偽問題,并不如我想象的那么簡單,甚至感到我們目前對髡殘畫風的總認識,不但不及弘仁、八大,甚至也比不上比較復雜的石濤”。從傳世最早的1657年到去世前的1671年,髡殘創作生命僅有十四年,這可謂是導致研究者既無法把握其總體畫風又很難作階段性發展分期研究的一個重要原因。正因如此,探討髡殘作品真偽鑒定的專文并不多。筆者僅就所見,對其主要內容簡括如下:

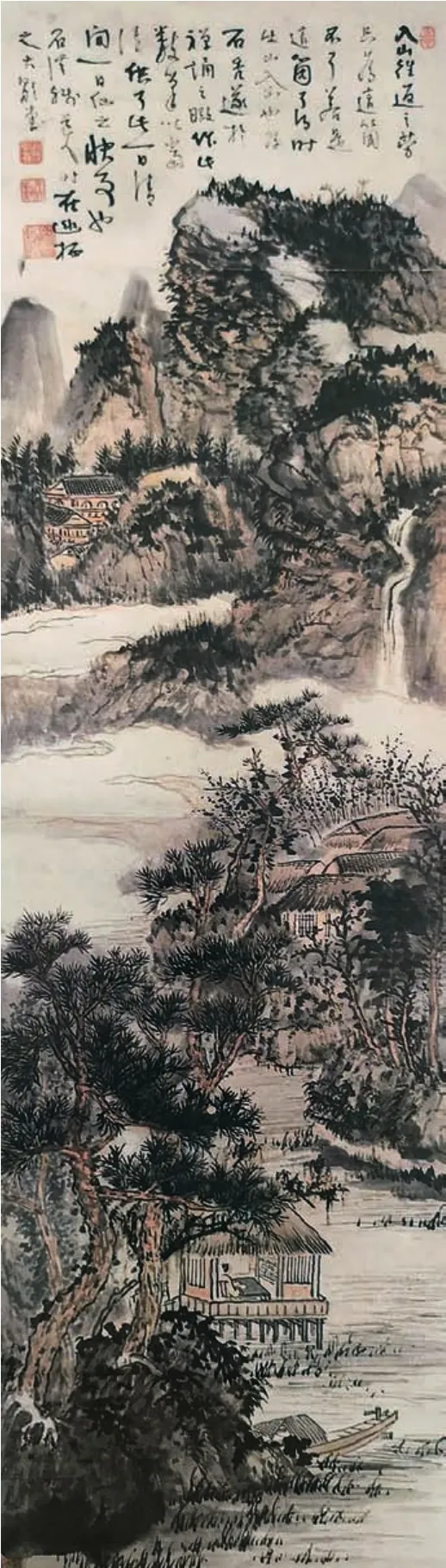

圖1 [清]髡殘 山中枕石圖 102cm×30cm 1663年 美國樂藝齋藏

圖2 [清]髡殘 丘陵疊瀑圖 96.72cm×27.7cm 1667年 安徽省博物館藏

圖3 [清]髡殘 綠樹聽鸝圖 118.9cm×32.9cm 1670年 上海博物館藏

傅申先生的《石溪復本書畫舉例》列出四組復本,通過辨析比較,得出以下結論:陳仁濤金匱舊藏《大報恩寺圖》為偽本,有相同題識的《佛不是閑漢卷》也為逼真的仿本;《山居圖》(上博小立軸)造景源自《四季山水冊》之夏景的壓縮改變,長題是對冬景題識的放大臨摹;《黃山紀行圖軸》有上博和大風堂舊藏兩本,前本還有深入研究之必要,后本可能是大千與弟子合作之臨仿;《千巖萬壑書畫合璧卷》有上博與蘇州靈巖山寺兩本,二本畫作之真偽有各種可能,如一真一偽,二者皆真或皆偽,需全面檢討髡殘畫法時再作結論,而二本詩卷內容完全一致,其一必偽。此四組復本或為畫作與款題完全一致,或為畫不同而題識相同,或是畫作由橫幅改構為立軸,再借仿它題,情況較為復雜。因而,傅先生在文末感慨道:“由此可見,即使有復本存在的書畫,要指證其真偽尚且有如許復雜性,對那些沒有復本存在之作品,要定其真偽的難度更高。而最大的障礙,是專家學者間,對髡殘書畫風格的界定,迄今仍然是模糊而不夠明確。這也許就是今后髡殘研究最待努力的方向之一。”

此種題識與畫作交錯復現的情況,還出現在廖文《髡殘山水辨偽》、高鴻《清髡殘山水〈山中枕石圖〉真偽談》兩文中。不過,有意思的是,前文針對《癸卯冬十月山中枕石圖》(樂藝齋本)、《丘陵疊瀑圖》(安博本)、《綠樹聽鸝圖》(上博本)三件的比較,認為安博本圖式來自對樂藝齋本的臨仿,而詩題來自對上博本的抄錄;后文集中于安博本與樂藝齋本的題寫風格、山石樹木流泉以及筆墨細節的比較,得出完全相反的意見,認為樂藝齋本應是以安博本為藍本的仿作(圖1、圖2、圖3)。

針對同一件作品得出不同真偽意見的研究還見于呂曉與楊新圍繞《報恩寺圖》的商榷。前者通過《報恩寺圖》與《入山圖卷》(即《佛不是閑漢卷》,上博藏)幾乎完全相同跋語的比較,從跋語的詳略和畫面本身的疑點等推論《報恩寺圖》為臆造;后者則認為跋語詳略不能作為判別真偽的主要依據,《入山圖卷》恰恰是抄襲了《報恩寺圖》而有所增添,且畫風略帶石濤畫法樣式,極有可能是張大千偽造。

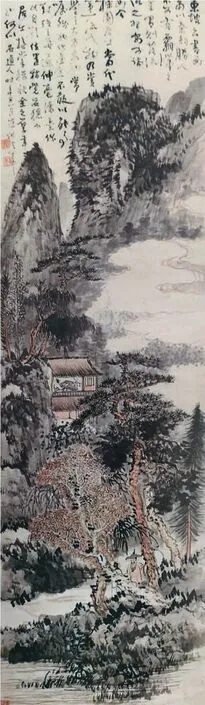

圖5 [清]髡殘 黃山道中圖(局部) 1660年(庚子秋八月) 上海博物館藏

圖7 [清]髡殘 蒼天結茅圖(局部) 1663年(癸卯十月一日)上海博物館藏

通過上述不多的幾篇真偽研討專文,可以看出,“復本”情況成為髡殘山水作品真偽考辨的最顯著問題。其中,又可分為幾類:一類是畫面圖式完全一致,一般而言,此類必有一真一偽。第二類是畫面圖式雖并不完全相同,但山石樹木及人物點景等各個部分有雷同,且內在組構方式大同小異,有拼湊之嫌,此種情況則需對款印題識所涉內容深入考辨。第三類則是畫面不同、款題內容卻幾乎完全一致。此種狀況迭出,呂曉就曾在探討《報恩寺圖》一文中列舉出五組重復現象,并認為“髡殘山水畫中有一些題跋的重復現象可以直接作為辨別真偽的依據”。朱萬章在《關于新見的三件髡殘山水》一文中也指出“髡殘這種 同題異畫 的現象在其傳世作品中并不鮮見”,并認為“在明清畫壇,這類 同題異畫 的現象在很多畫家中均可見到”。筆者認為,對于這種“同題”現象,一方面我們不能簡單武斷地僅以此作為真偽鑒別的直接證據,既要區別是題詩相同還是款識相同,也要深入探討其中的個別調整與差異,同時結合書風和整個作品的圖式筆墨風格進行綜合考量;另一方面,我們也需要對這些同題詩詞進行系統性梳理,在理解其深意的同時結合不同作品的先后年代、畫面處理,分析所涉信息之間的匹配度,并總結髡殘“同題異畫”的內在規律與作偽者可能出現的馬腳。

圖8 [清]髡殘 黃山白岳詩意圖第一軸 161.3cm×45.5cm 1661年 密歇根大學藝術博物館藏

圖9 [清]髡殘 黃山煙樹圖 281cm×128cm 1661年 廣東省博物館藏

圖10 [清]髡殘 黃山白岳詩意圖第四軸 161.3cm×45.5cm 1661年 密歇根大學藝術博物館藏

圖11 [清]髡殘 霧中鎖峰圖 173.5cm×48.7cm 1663年 東京國立博物館藏

除“復本”及“同題”現象外,髡殘山水作品自身還有一個顯著特征,即“模式化”傾向。朱萬章前文通過對《崒嶂凌霄圖》上博本與白云堂本的比較,認為“其構圖、意境與此圖有異曲同工之處,可見髡殘在成熟期的山水畫創作中,不乏模式化傾向”,并進一步從高士漁舟等細節發現此作與《雨洗山根圖》(故宮博物院藏)有著驚人的相似度,其總結到“可知在其模式化的構圖中,人物襯景也不例外。至于畫中的茅亭、古樹與飛瀑,在其他的名作中都能找到相似的構圖,無論其筆法與賦色,都有程式化傾向”。對此,筆者深表認同。“模式化”與“程式化”確是明清以來中國畫家自我錘煉圖式、筆墨風格的必要手段,在髡殘傳世山水作品中體現得甚為明顯,尤其是現存數幅超大作品和圍繞祖堂山實景寫生的一系列作品,各種山水符號搬前挪后、板塊重組,構圖與空間營造上雖是移步換景,卻也保持著內在的相似性〔1〕(圖4、圖5、圖6、圖7)。不過,對于這一特征,我們的認識顯然不夠,尚需建立可靠的標準器譜系,從作品本身出發,結合圖像學研究,分析髡殘營構造境的基本特征,總結其在模式化變奏中的內在規律。因為這一點也易于被對髡殘有研究且有高超創變能力的作偽者所借用與發揮。

非常難得的是,由浙江大學中國古代書畫研究中心所編的《清畫全集·第八卷·石溪》兩冊,匯集海內外重要公立機構所藏髡殘作品76件套,數量可觀、信息全面、印制精良,作品說明部分由對髡殘頗有研究的多位專家分別撰寫,各文中已多談涉到上述所談復本、同題等現象,為此后的進一步研究提供了極為難得的資料與啟示。筆者在此不揣淺陋,擬就卷中兩組作品的真偽及相關問題發表自己的意見,由于時間短促,匆匆閱覽,僅是圍繞作品圖像本身和顯見材料直抒感受,敬請大家批評。

第一組:《黃山白岳詩意圖》

此作在卷中編號為25,現藏于密歇根大學藝術博物館,為四聯,署款時間為“辛丑八月”“辛丑十月一日”。但不知為何取名《黃山白岳詩意圖》,正如呂曉所說,“如為真跡,應為髡殘以黃山為題材的重要作品”。但顯然,呂曉早已發現其題識的蹊蹺,“因為我們能從髡殘其他存世或見于著錄的作品中找到幾乎相同的題跋”,具體題跋內容可詳見徐穎川所作釋文與說明,其也指出:“此四屏款題在髡殘名下傳世作品中頗為常見。”由于款題的相似與重復,呂曉認為“這一切均說明了《黃山白岳詩意圖》為后人臨仿拼湊之作”。

筆者對兩位研究者在題識上的發現及初步判斷深表贊同。更令人驚訝的是,在翻閱髡殘卷的過程中,筆者進一步發現此四軸中三軸都各有所本,不僅在題識上為臨仿而來,而且在圖式上也是淵源有自,從它本稍加改動得來,可完全坐實其為偽作。現分別比較如下:

第一軸本自編號24《黃山煙樹圖》。兩相比較,可明顯看出偽本無論是畫面構圖大勢還是山石樹木、茅亭房屋抑或點景人物都與24圖保持高度的相似,只不過將原本寬闊、有縱深和豐富景象的空間進行壓縮與刪減,并將原本左側圍合畫面的景象與人物去掉,整個畫面呈現出近距離和簡括化的視覺感,少了原本山重水復、云煙彌布的深幽緬渺之感。另據呂曉、石木士撰作品說明介紹,美國耶魯大學美術館有一款識與24圖相近的藏本,有學者認為出自張大千之手(圖8、圖9)。

第三軸在題詩內容上與編號42《蒼山結茅圖》完全一致,只是改款識“天龍古院”為“幽棲”,將“癸卯十月一日也”改為“辛丑十月一日也”;圖式結構也全從42圖改摹而來,將中段云煙省去,縱向壓縮而成,尤其是畫面下部的叢樹水岸、空地庭院等幾乎毫無差別。據作品說明撰稿人孫丹妍介紹,42圖曾收錄于民國年間珂羅版《禮髡龕收藏山水畫集》。

第四軸與編號36《霧中云峰圖》乃為同一構圖模式,甚至在筆性上都極為相似。只是36圖墨色更為濃厚、沉郁,第四軸則以水墨為主,更見筆致。出人意料的是,36圖款題內容竟然又與卷中35圖故宮博物院所藏《雨洗山根圖》完全相同,筆法、結體亦趨一致。此兩幅款題內容又與康熙年間《黃山志》中所錄弘忍《望三十六峰》一詩大同小異。由此,形成了環環相套的復雜局面。根據款題內容和流傳著錄,筆者作一大致推斷:髡殘黃山之游時,既睹黃山勝景,又讀弘忍之詩,在癸卯(1663)八月過天龍古院有感遂作《雨洗山根圖》,稍改弘忍詩,錄于畫上;此作歷經何昆玉等收藏,于民國時期由珂羅版《禮髡龕收藏山水畫集》收錄影印,作偽者據此詩題偽創《霧中鎖峰圖》,完全抄錄髡殘略作修改后的詩句及款識,在同時期或稍后又作一幅,款題則另取關冕鈞《三秋閣書畫錄》(1928年鈔本)卷上之《釋髡殘為周櫟園作山水軸》著錄內容(圖10、圖11、圖12)。

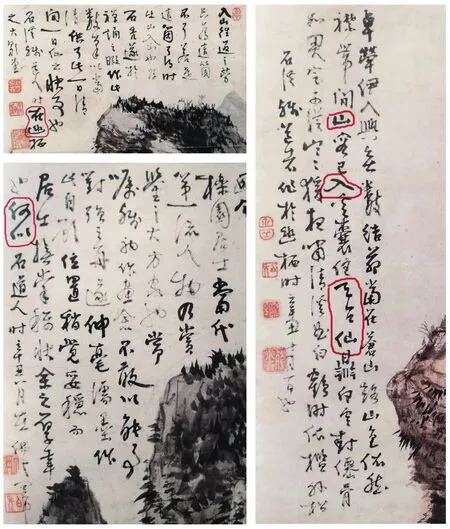

根據一、三、四軸與原本題識、圖式的比較,此四聯作品可確證為偽。而其作偽方式則是介于“復本”與“同題”之間,并不完全是從原本照實臨摹得來,而是在充分研究髡殘山水母題符號和結構規律的基礎上,再作簡化重組或挪移再造,題識或是臨摹自其他作品,或是從以前著錄中摘抄,從而形成貌似流傳有序、實則撲朔迷離的復雜情形。而就《黃山白岳詩意圖》四聯偽作的空間意識來看,顯然相較原本更為平面和單薄,髡殘山水典型風貌往往布局巧妙、結構茂密,三遠之間的轉化過渡非常自然,形成層疊無窮的視效,偽作則呈現出較為單一的深度空間,再加以云水的切斷與遮掩,層次簡單而明確;在物形的刻畫與處理上,髡殘的山水樹石之形在渾厚蒼茫的體質中不失靈動繁茂,時以轉折筆線勾提,別有骨鯁之味,而偽作物形則相對松秀、扁平,輪廓處理多含混不清,謹嚴之處缺少提點;同樣,在筆墨氣質上,偽作也顯得輕率流滑、浮于表面,少了髡殘亂頭粗服的荒野之氣和蒼茫力感。再從偽作題識書法來看,看似一氣呵成,墨色濃淡變化也較為自然,但卻表現得故作而矯飾;用筆上夸張了粗細肥瘦的對比,結體上外拓與內擫同樣對比強烈,整體上多有逞才使性的縱橫氣與外露感,絕非髡殘禿筆硬毫的生辣沉厚與多筋少肉。在個別字上,如“俗”“幽”“仙”“何似”等結體用筆都有不似髡殘而又為我們所熟悉的感覺,那便是張大千的筆性與習氣。(圖13)

圖12 [清]髡殘 雨洗山根圖 103.2cm×60cm 1663年 故宮博物院藏

圖13 [清]髡殘 黃山白岳詩意圖 各軸題識,紅色圈出之字有較為明顯的大千書法特點

綜合各方面因素并結合傅申先生對大千偽作髡殘《山居圖軸》(上博藏本)的研究,筆者大膽推測,《黃山白岳詩意圖》四聯及《霧中鎖峰圖》均為大千偽作,而《禮髡龕收藏山水畫集》則是其圖像參考的重要資料。

第二組:“辛丑秋八月一日”

相信,所有研究髡殘的專家都有一個總體感覺,即髡殘傳世作品的年代分布極為不均,由此導致風格發展的階段分期也難以明晰。楊丹霞《髡殘的藝術交游及書畫創作》就曾指出:“存世作品大多集中在其四十九至五十九的十年間。這無疑為研究者帶來了很多困難,因早年作品無存,中年之作稀少,對書畫家藝術的師承淵源、發展轉變乃至綜合評價,僅僅依靠晚年作品是不夠的。而畫家晚年藝術風格業已確立,其曾經師法、研習過的前賢名家痕跡往往早已融匯、隱跡于他成熟的造型、圖式及筆墨個性中,這使得對髡殘書畫風格的分析難免會失之偏頗。”根據呂曉博士論文所附“髡殘存世、著錄作品表”,我們可就有紀年的125件套作品按年統計,會發現1660(22件)、1661(17件)、1663(30件)三個年份存世畫作近70件,占傳世總數的一半左右。當然,其中真偽摻雜,還需細細甄別。筆者在此僅就其中一個顯見的狀況提出疑惑,并希望引起研究者的關注。

髡殘卷第一冊編號18、19、20、21四幅作品款識分別為(圖14、圖15、圖16、圖17):

辛丑秋八月一日,幽棲電住道人髡殘殘者作于天闕含虛閣中。

辛丑八月一日偶筆,借云關主髡殘殘道者。

時在辛丑秋八月一日,經課之暇,偶作于天闕山房。

辛丑八月一日坐大歇堂作此,天壤髡殘殘道人。

雖然我們已經無法獲知髡殘每日具體生活如何安排,比如經課多長時間,在書畫創作上又投入多少,或是還有其他事物,但一日之間竟然留下了四幅作品,其尺寸還不小,均非戲筆小品。這不能不讓我們產生眾多疑惑:髡殘創作一件山水作品大約要花費多少時間?其創作的方式是怎樣的?有沒有可能在一日之間創作多幅?前面所談到的模式化、程式化是否存在?如果存在,大約出現在其創作的哪一個階段?又是如何體現出來的?此外,這四件作品涉及三個不同的創作地方,彼此之間到底是怎樣的關系?是祖堂山幽棲寺的不同齋室之名還是各有地方?另據研究者考證,“大歇堂”乃是康熙六年(1667)云南巡撫林天擎至幽棲寺禮佛,夜有所夢,次日捐金修葺廟宇,方才易其堂名曰“大歇”。筆者所見所查1667年前髡殘作品款署“大歇堂”的竟有六幅之多,1667年之后則僅有四幅,這又該作何解釋?其間必有真偽之別,因大多未睹原作,暫不討論,僅提示給諸位研究者〔2〕。

更有意思的是,21號作品《山水圖》(紙本水墨,縱100.3厘米,橫119.4厘米,舊金山亞洲藝術博物館藏)出現了“同題復本”。據瀘州市博物館研究者撰文《清髡殘山水立軸辯證 兼論〈夢園書畫錄〉正誤》一文介紹,該館藏有一件髡殘《山水立軸》(紙本淺絳設色,縱139厘米,橫51.5厘米),題識內容幾乎與21號作品完全一致(詳見髡殘卷21號作品釋文)。該研究者因不知21號作品的存世,故認為方濬頤《夢園書畫錄》所著錄便是該館藏品,然細讀方氏所記“紙本,今尺高三尺一寸六分,闊三尺八寸。溪山水亭,有客獨坐,隔水村舍,旁山橋通對岸,遠帆在煙霞間”,尺寸與所繪內容均與瀘博本不符。21號作品鈐有“曾在方夢園家”,瀘博本有“寒云心賞”“項城袁克文珍藏”兩印,一為大橫幅近方,一為豎長條,兩作款識時間、地點卻完全一致,顯然其中必有一真一偽,或是因“大歇堂”之署兩者俱偽,惜未見瀘博本清晰圖片,不能斷言。方氏著錄又言:(21號)“皴法清勁,脫去本來蹊徑。”細察此作,確是尖利皴擦為主,長筆線較多,少髡殘有節奏性的拙壯短筆,樹法雙勾過于細碎迷離,導致整個畫面氣象疲沓委頓,頗為令人懷疑。當然,進一步的真偽確證還有賴于兩作高清大圖的比較和更為確實的資料勘查。

圖14 [清]髡殘 群山煙霧圖 151.3cm×70cm 1661年 上海博物館藏

圖15 [清]髡殘 清蔭論道圖 71cm×43.7cm 1661年 斯德哥爾摩遠東文物博物館藏

圖16 [清]髡殘 山水圖 125.8cm×54.7cm 1661年 斯德哥爾摩遠東文物博物館藏

髡殘作品的作偽是伴隨著其畫史聲名與地位的提升而愈演愈烈,從“二溪”到“二石”再到“四僧”概念的建構,髡殘偽作一直未曾斷絕。正如呂曉指出其生前便有劉德馨、陳舒等臨仿其畫作,后來“揚州八怪”中亦有羅聘等摹寫其作品傳世,而晚清民國以來,髡殘受到更多追捧,黃賓虹、黃君璧、張大千、錢松喦、懶悟、黃秋園等均在師法中獲益良多〔3〕。同時,這一時期的偽作現象頗為嚴重,張大千便是其中的高手,加之一些我們未曾知曉的作偽者,“時至今日,早已是魚龍混雜,贗鼎充斥”。

通過對髡殘真偽研究專文的簡要回顧,可以看出,“復本”“同題”“模式化”等問題已受到研究者的關注,但其中的復雜性及潛在的規律還有待進一步探究與總結,比如大千作偽,傅申先生列舉數件,楊丹霞也曾舉出三件,加之筆者在此探討的兩件套,其作偽的方式和基本特點已顯眉目,可在此基礎上深入推進〔4〕。當然,除上述要點外,筆者以為,署款“庚子秋”的系列作品還需排查,數件超大作品的創作目的、功能以及圖式母題之間的參用互借也有待深入梳理〔5〕。

在筆者看來,髡殘研究的后續發展很大程度要立足于真偽考鑒,只有解決了真偽問題,才可能落實史論闡發的有效性,兩者之間方能形成良性的循環互促。《清畫全集·第八卷·石溪》的出版正為此提供了一個好的契機和新的開始。

注釋:

〔1〕據現有資料,筆者初步統計,髡殘存世作品中計有十

件為超大尺幅(橫豎均超過一米,其中一邊超過一米五),分別為故宮博物院藏《高隱圖軸》(又名《山水圖》,220.8cm 118.3cm,1660年)、《秋山幽靜圖軸》(311cm 127.8cm,1660年)、《垂竿圖軸》(287.5cm 131cm,無年款)、《云岫無心圖軸》(312cm 136.3cm,無年款),上海博物館藏《秋江垂釣圖軸》(274cm 126.4cm,1660年)、《秋山釣艇圖軸》(285.2cm 130.3cm,1660年)、《溪山閑釣圖橫幅》(126cm 242.4cm,1663年),南京博物院藏《黃岳圖軸》(絹本,177.5cm 101cm,1660年),廣東省博物館藏《黃山煙樹圖》(281cm 128cm,1661年),臺北故宮博物院藏《山高水長圖軸》(332cm 128cm,無紀年)。這些作品基本集中創作于1660年至1663年間,不知創作目的為何,是否有某種特殊功能。在圖式組合上大同小異,各種山水符號和點景人物也有相似之處。個別題識也有“同題”現象,其中真偽,筆者認為值得重點關注考察。另髡殘有數幅以南京祖堂山實景為藍本的山水作品,帶有濃厚的寫生意味,山石形態和圖式營造具有內在共性。可參看漆瀾《中國山水畫通鑒·溪山臥游》之“從 典故 到 寫生 ”。

〔2〕據統計,1667年前署款有“大歇堂”的作品分別為《江

干垂釣圖》(1660年,煙臺市博物館藏)、《地回群山圖》(1660年,香港霍寶材處)、《青山崒嵂圖軸》(1660年,劉海粟舊藏,《夢園書畫錄》卷十七著錄)、《山水圖》(1661年,舊金山亞洲藝術館藏)、《山水立軸》(1661年,瀘州市博物館藏)、《黃山白岳詩意圖》四聯(1661年,密歇根大學藝術博物館藏)、《山莊高逸圖》(1661年,美國紐約亞洲社團藏);1667年及此后署款有“大 歇堂”的作品分別為 《松巖樓閣圖》(1667年,南京博物院藏)、《題程正揆山水冊十二頁》(1670年,廣州美術館藏)、《綠樹聽鸝圖》(1670年,上海博物館藏)、《題程正揆山水圖軸》(1671年,見于《虛齋名畫錄》卷十)。

〔3〕晚清民國以來,隨著中國現代美術史學的展開,髡殘及其藝術獲得了新的歷史書寫。在這一過程中,陳師曾、黃賓虹、潘天壽、鄭午昌等所著述中國美術史都給予其很高的評價;同時,不少畫家也取法其奇辟幽深的畫境和蒼厚潑辣的筆墨,以張大千、黃君璧等最為突出。此處所提到的懶悟恐不太為人所知,故簡介如下:懶悟(1901 1969),生于河南潢川,俗姓李,名績成,八歲出家,法名曉悟。25歲得王一亭資助,赴日本勝尾寺學法相唯識之學。26歲回國,先后在靈隱寺、閩南佛學院、鎮江金山寺等多地游學、掛單。38歲至去世,主要避居于安徽境內九華山、安慶迎江寺合肥明教寺等。其山水畫筑基于元人隱逸之格,近承新安畫風,對漸江、髡殘尤為傾心,筆墨蒼潤相濟,最得二家神韻,林散之有詩贊:“ 人間懶和尚,天外瘦書生 平生任疏略,墨里悟空明。”今合肥、安慶兩地均建有懶悟藝術館。

〔4〕可分別參見傅申《髡殘復本書畫舉例》《髡殘、黃山、張大千》、楊丹霞《髡殘的藝術交游及書畫創作》。

〔5〕數件超大尺幅作品注1已有說明。署款“庚子秋”的作品情況也較為復雜,一是數量也近十幅,二是其中既有學界公認的典型風貌,如《蒼翠凌天圖》,此外也呈現出多種風格面貌和結構模式化傾向,三是也包括三件超大作品。筆者認為,通過對這一系列作品的深入研究,既有利于以標準器確定髡殘山水的典型特征,也可窺察其圖式微調變化的某些規律,同時還可厘清其黃山之行的蹤跡,深刻認知到黃山勝景對其創作的重要影響。

圖17 [清]髡殘 山水圖 100.3cm×119.4cm 1661年 舊金山亞洲藝術博物館藏款識: 城市厭煩燠,江山玩清曉。盥濯臨石湖,吟嘯望云巘。范公逰集地,登陟塵情遣。凄凄靡遺構,郁郁猶荒苑。涼風生短檻,溪水清涴涴。何當臨此際,忘年從稽阮。生與硯為鄰,惟知楮頴珍。饑鳶雜吟嘯,那用憂空囷。夭矯鍾王跡,遒然骨肉勻。澄懷無渣滓,時時見天真。辛丑八月一日大歇堂作此,天壤石溪殘道人。鈐印:介丘(朱) 石溪(白) 好夢(朱) 電住道人(朱白) 曾在方夢園家(朱)