葫蘆島市城市內澇風險評估

李長紅

(遼寧省葫蘆島水文局;遼寧 葫蘆島 125000)

0 引 言

近年來,城市化發展和環境氣候的變化使得暴雨、內澇等極端事件頻發,并對區域可持續發展造成嚴重的威脅。為提升城市安全管理及防災減災能力,保障區域經濟發展和財產安全有必要科學、準確的評估城市內澇風險狀況。為準確水位變化、淹沒范圍、持續時間及徑流形態等信息,城市排水設計規范和排水防澇規劃大綱均推薦了水力模型,通過對多項或單一評價因子的疊加反映內澇災害程度[1]。

通過概化城區河道、排水管網及設定模型參數,美國環保局提出了的一種廣泛應用的SWMM模型,該模型主要由存儲/處理、擴充輸送、輸送、徑流和處理5個子模塊組成,這些子模塊能夠實現地表徑流、污染物運輸及匯流演進過程的模擬,但對于地表溢出量淹沒區間和水深不能給予準確的計算[2-5]。以SWMM為基礎加拿大有關研究部門開發了一種PCSWMM模型,可完成城市內澇的準確評估,并已在天津、上海和北京等地區該模型得到廣泛的應用。

1 PCSWMM模型簡介

1.1 模型結構

在計算方法和理論方面,SWMM和PCSWMM雨洪模型總體相同,后者較前者增加了可視化和前、后處理的功能。

概化地下一維和地表二維排水系統為構成PCSWMM應用的基本思路,通過設置大、小兩個系統實現雨洪的模擬分析。傳統的城市雨洪模型通常只有一套由節點、管網和漱口組成的排水系統,將城市地面概化為若干個“水庫”為該模型的核心內容,通過排水管網實現“水庫”與“水庫”之間的水量交換。隨后,研究者Djordjevic等將將道路引入傳統模型,從而提出僅考慮道路的雙重排水系統。然而,除此之外還存在其它二維淹沒過程,由此確定的二維徑流狀態往往無法獲取預期的模擬效果。將研究區概化為大、小雙層排水系統不僅考慮了建筑物對水流的阻擋作用,而且在非道路部分和道路上方可分別建立一套排水系統。

1.2 建模步驟

步驟一:阻礙層的繪制。阻礙層的繪制為二維網格創建的基本條件,它體現了建筑物與水流之間的作用關系,在遙感影像上對于該區域標注且可不創建網格。

步驟二:邊界層的繪制。河道、草地和道路為城市主要地表類型,因存在不同的糙率其對水流的引導作用也存在一定差異。因此,有必要對不同地表類型的邊界繪制,由此構造相應的邊界層。

步驟三:基本設置。①網格類型:PCSWMM網絡主要存在定向網格、六邊形、矩形和自適應4中類型,其中定向網格一般適用于河流、道路等窄長邊界,為確定導流方向還需要的繪制定向網格的邊界中心線;針對直接提取的CAD高程點或自行添加的二維節點類型,一般選用自適應網格類型;矩形或六角形應結合使用情況設定其邊界。②設置采樣因子m。生成的標高點的平均高程為井底標高,該過程中需要應用到m個采樣點因子。③設置糙率、網格分辨率等參數。

步驟四:二維檢查井的創建。其創建宜居為DEM信息和二維節點,將經深設置為30m以確保不發生溢流現象,地表水位設定為井水深。在計算方法上SWMM和PCSWMM模型基本相同,在檢查井深小于水深的情況下多余水量可從井內溢出或貯存于井上方,因此確定的淹沒水深偏低。為確保內澇情況下水流不會從檢查井溢出且淹沒深不超過30m,檢查井深設置值為不低于30m,也可設置為足夠大的40m、50m等。

步驟五:地表二維明渠和網格的創建。針對明渠管道的垂直平分線和相鄰二維檢查井,采用泰森多邊形法和30m深明渠管道連接繪制。邊界和明渠寬度為垂直平分線絞線及其網格邊界長度,其面積為所有二維明渠總面積。

步驟六:檢查井底標高和網格的確定。選擇標高點或節點高程作為井底和網格高程,若以標高點高程作為井底高程還應結合DEM數據生成,網格內所有標高的平均值為井底高程。

步驟七:耦合連接一維二維。直接連接到一維檢查井和使用底部孔口為PCSWMM模型一維二維耦合連接的兩種方法,其中前者是以一維檢查井為基準直接移動二維檢查井,保持下沿標高不變而上沿標高增加30m,此連接方式適用于湖泊、河流的耦合;后者則應構建一個底部孔口,其入口偏移量為檢查井下沿標高之差,始、終點設定為一維和二維檢查井,由此以來能夠較好的實現地面標高與孔口的準確連接,在非河網區具有較好的適用性。

步驟八:一維檢查井超載深度的設置。利用底部孔口連接一維、二維檢查井時,為保證不發生溢流還要設置井超載深度,如20m。根據前文分析,在井深小于水深的情況下,多余水流量作為積水存儲于井上方或從檢查井溢出損失,則水無法通過孔口進入二維檢查井。在超載深度設置以后,將不再發生一維檢查井溢流現象,由此可實現水通過孔口進入二維檢查井的目的。

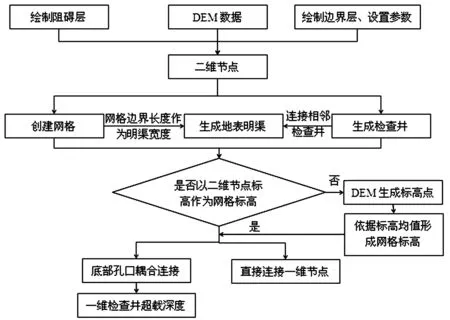

根據以上流程可實現一維、二維耦合連接和二維網格的創建,結合二維明渠、二維檢查井等相關數據可確定網格最大淹沒深度等計算數據,詳細流程見圖1。

圖1 一維二維耦合和網格創建流程

2 構建PCSWMM模型

2.1 區域概況

葫蘆島市屬于中國沿海地區旅游、工業、港口、貿易及經濟發展的重要城市,下轄興城、綏中、建昌三個縣(市)和連山、龍港、南票三個區,海岸線長258km,總面積10415km2。該區域山區森林植被稀少,地形地貌較為復雜,丘陵起伏,山嶺重疊,水系縱橫交錯且南北跨度大,素有“遼西走廊”之稱。葫蘆島為亞濕潤季風氣候,年降水量560-630mm,年均氣溫8.2-9.2℃,四季分明,每年的7-8月降水集中極易引起內澇災害。境內降水量充沛、水資源儲量較大,主要有茨山河、五里河、連山河等支流,各支流縱橫交錯、蜿蜒曲折。近年來,隨著葫蘆島市城區范圍的持續擴張和城鎮化建設的發展,加之山地丘陵區河流速度快及排水防澇設施建設滯后,發生山洪、城市內澇災害的概率較大,嚴重威脅著城市安全管理和居民的生產生活,有必要科學評估該區域內澇風險狀況[6-9]。

2.2 內澇風險評估

2.2.1 一維模型

為便于計算分析及最大限度的反映水力學特征,在評價過程中需要將河道、排水管網進行概化處理,從而保證現實中的湖泊、河網對水的調蓄和運輸能力與概化后的系統保持一致或者接近。所以,為保證評估結果的可靠性應確定概化后的控制斷面參數,分析對其它水體的調蓄功能,并在河道水動力模型中輸入河道的基本信息。對于城市水量、水質變化的模擬PCSWMM模型具有較強的適用性,其中管段和節點為2種基本要素,管段包括渠道、排水管道;節點有蓄水、出水口、轉折點、探測點、雨水篦子和窖井等設施,對于較大區域排水管網概化時可刪除雨水篦子及其連接管道。在地表徑流作用下井管道匯入河流,其排水能力與河道水位、蓄量大小等因素存在密切關系。在排水系統中將河道作為一部分概化為參數各異的明渠,排水管道出水口分布于葫蘆島主要河道沿岸,最終將葫蘆島地區概化為7個蓄水設施、62個出水口、2861個檢查井和3520根管線。

在Arc GIS中對葫蘆島地區按照DEM、道路和街道分布圖進行合并、調整及劃分,然后依據建筑物、管線和道路分布狀況劃分子匯水區。考慮到研究區地勢較平坦的實際情況,主要考慮社區單元和街道等要素劃分,將流域利用泰森多邊形法劃分為5220個子匯水區,同時指定相應的出口,將下游子匯水區或管網設置為出口。

模型區域內的地表徑流因地形、排水各要素影響匯集于一點的水文單元即可構成子匯水區域,為獲取各子匯水區的平均坡度信息結合葫蘆島匯流條件、積水范圍以及土地利用類型等因素綜合確定。子匯水區中坡度值的貢獻率較大,DEM數據運用Arc GIS自帶工具分析。漫流寬度具有較強的敏感性,而匯流時間直接受地表漫流寬度的作用,因此結合工程經驗、區域實際情況、匯水面積、路徑長度綜合確定漫流寬度。

用Arc GIS格柵表面坡度工具計算。子匯水區匯流時間直接受地表漫流寬度的影響,因此地表漫流寬度利用地表路徑長度、子匯水區面積和SWMM推薦公式確定。城市綠化帶、屋面、廣場用地、道路和公園等各種用地類型信息利用遙感影像圖結合地形圖提取,統計各分區不透水率。

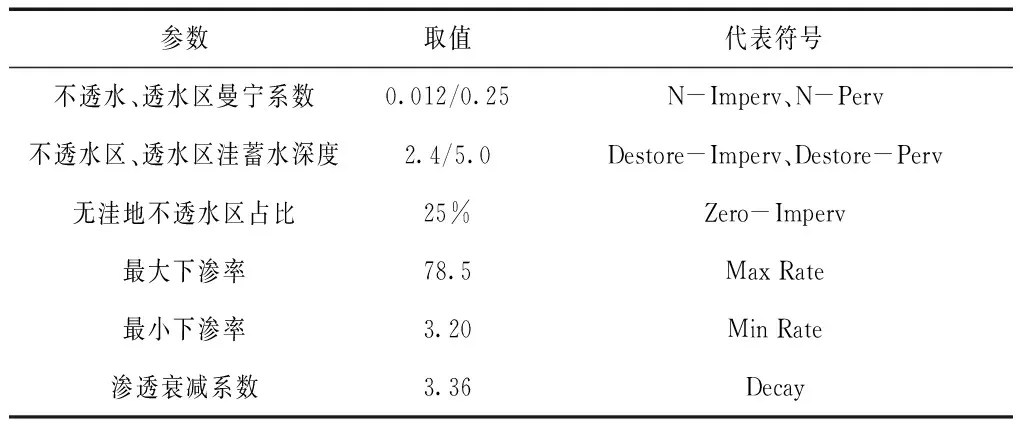

匯水區坡度、面積、不透水率等水文參數可依據各區域具體情況預先確定,而不透水曼寧系數、霍頓產流等參數一般根據有關數據資料確定。文章結合相關研究成果和模型用戶手冊設定各參數初始值,輸入潮位和實測降雨完成模擬運算,通過對比分析實地調查情況和計算結果重新調整參數。調整參數至誤差允許范圍和實地調查情況接近水平,最終獲取的參數見表1。其中,不透水范圍對內澇風險評估的影響較為顯著,本研究對各分區不透水面積比按照面積加權法和土地利用類型分布相關資料確定;根據有、無洼蓄將不透水區域進行劃分,按照經驗取25%作為不透水無洼蓄百分比。

表1 SWMM模型參數取值

2.2.2 二維模型

一維二維耦合模型按照前文所述流程構建,完成阻礙圖層、道路中心線圖層、道路邊界和研究區邊界的繪制。在構建一維模型時已將河道部分概化為明渠,因此在阻礙圖層內繪制河道圖層且不再創建網格。選用六角形、定向網格作為研究區道路之外和道路內的類型,相應的分辨率為30m和8m,曼寧系數分別取0.012、0.015,采用因子m均為3。最終,可形成面積處于25-1000m2之間52860個二維網格,平均為430m2。文章針對非河網地區創建的網格,因此一維二維耦合的連接方式選取為“使用底部孔口”。

2.3 模型的驗證

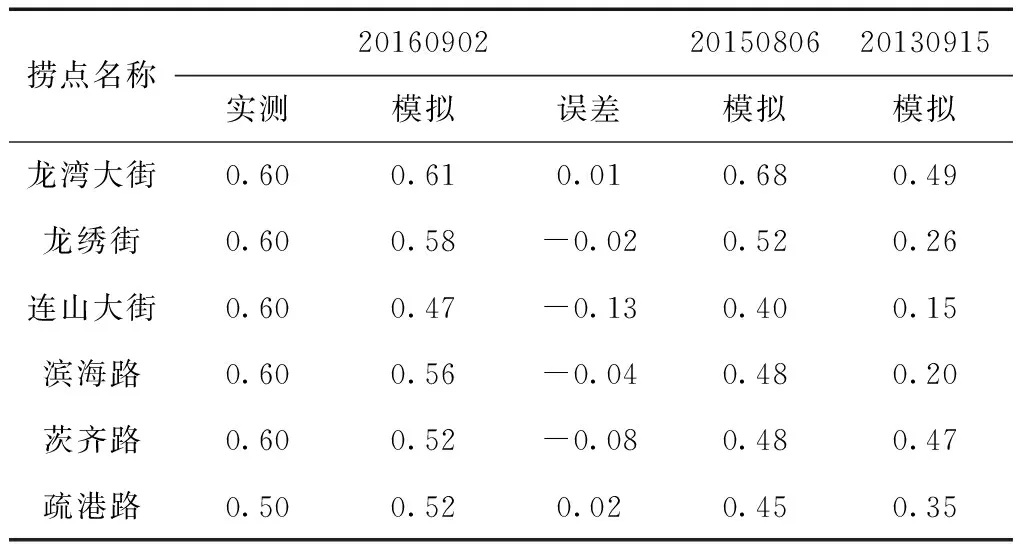

模型參數選取2016年9月2-3日造成嚴重積水的場次暴雨率定,見表2。通過比較暴雨實地調查澇點與模型計算淹沒點結果,結果顯示發生內澇的實際位置與澇點模擬結果保持一致,可見在葫蘆島地區排水狀況模擬時該模型具有較高的準確度。根據表2可知,水深模擬和實測最大值之間的誤差相對較小,研究區實際內澇狀況可通過積水模擬結果反映。然后對構建的雨洪模型利用2013年9月15-16日、2015年8月6-7日場次降雨驗證,詳細結果如表2,因沒有實測2013年和2015年的暴雨淹沒相關資料,因此僅給出了模擬值。從表2可知,易澇點在3場次暴雨情況下均受到一定程度的淹沒,積水路段因場次暴雨的不同存在差異,龍灣大街發生積水的情況最為嚴重,模擬結果與實際情況基本吻合。

表2 葫蘆島實測暴雨下的淹沒深度 m

3 排水系統能力評估

3.1 評估方法及邊界條件

葫蘆島地區現狀排水能力運用PCSWMM法預測分析,將不同情況下的超載情況進行統計分析。

3.1.1 設計暴雨

基于1960-2015年葫蘆島市國家氣象站自計雨量資料,葫蘆島市氣象局和遼寧省氣候中心對暴雨強度公式進行了適當的修正。對設計暴雨強度計算公式采用最小二乘法進行修訂,其表達式為:

(1)

式中:t、P為降雨歷時以及設計重現期;q為設計暴雨強度,L/(s·hm2)。采用具有較強適用性的雨型模型確定降雨分配過程,設定雨峰位置r=0.412,間隔為5min,歷時為2h,從而確定20a、10a、5a、2a和1a降雨過程。

3.1.2 設計潮位分析

葫蘆島市依山旁海,潮位頂托對排水的影響顯著,因此需要分析排水與潮位之間的作用關系。近年來,有學者運用聯合概率密度和Copula函數確立了不同暴雨的遭遇概率及其分布特征,并提出了相應的研究成果和理論。文章結合現有研究資料和理論方法,綜合考慮不利因素的影響,對于超過和不超過10a一遇重現期的暴雨均選用同頻率設計潮位計算。

3.2 系統評估結果

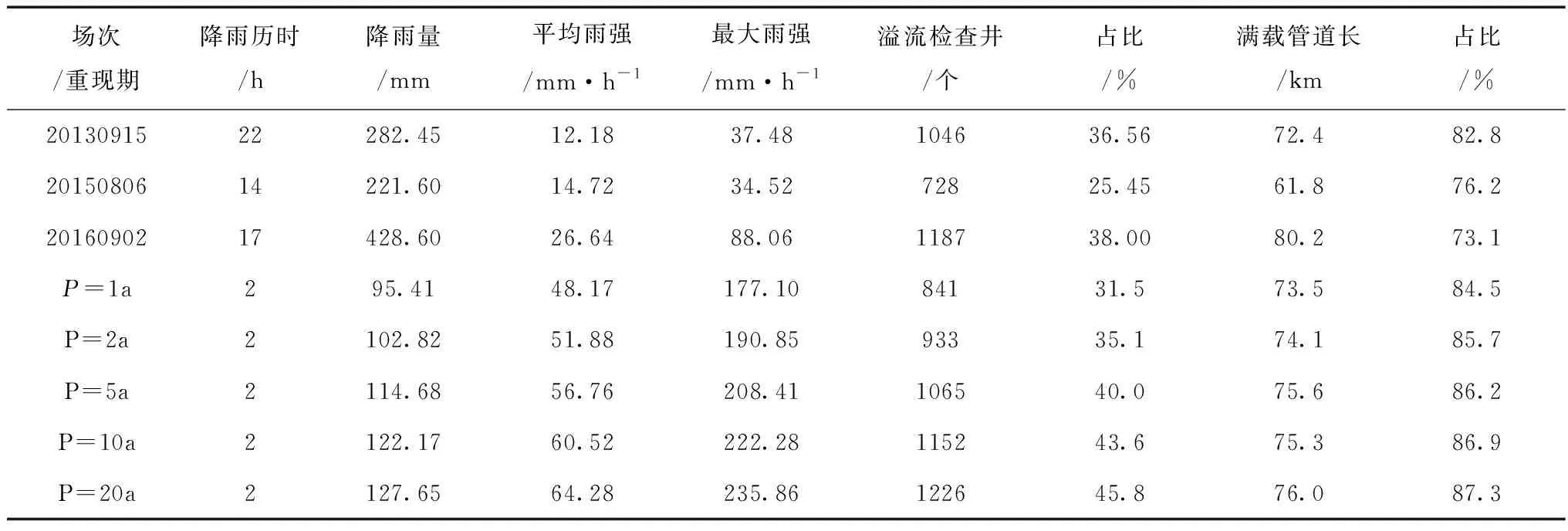

不同狀況下的檢查井溢流與管道超載情況利用PCSWMM模型進行計算,結果見表3。根據表3可知,設計暴雨情況下溢流檢查井數量隨組合潮位及設計重現期P的增大而增多,管道超載長度呈不斷增加的變化趨勢,由此確定葫蘆島市低于1a一遇排水能力的系統管網為84.1%。實測降雨情況下,潮位和降雨歷時比較接近的場次降雨為20150806和20160902,20130915場次較20150806場次降雨的潮位、降雨量和降雨歷時高,但雨強和降雨量低于20160902場次。從表3可以看出,管道超載程度和溢流檢查井個數在20130915場地要>20150806場次,但低于20160902)場次。總體而言,超載管道長度及溢流檢查井個數隨歷時的延長、潮位的提高、降雨強度的增大而增加。

表3 管道超載和檢查井溢流統計值

注:一維管道長85km、一維檢查井個數2861個。

3.3 內澇風險評估

選取1975-2016年葫蘆島雨量站實測暴雨序列資料,對葫蘆島50a、20a、10a、5a重現期24h設計暴雨量值利用皮爾遜Ⅲ型曲線法求解。設定24h典型暴雨過程為雨量最大(395.1mm)、峰值也大(78.2mm/h)的2001年9月12-13日24h暴雨過程,該場暴雨洪水主峰靠后且較大,嚴重威脅著城市排水防澇安全。依據控制的設計暴雨量,對24h雨量時程分配利用典型暴雨過程及設計控制值分析。設計4種不同降雨組合為50a、20a、10a、5a一遇24h降雨,學準確的評估葫蘆島內澇風險。

根據普遍應用的洪水標準作為本研究風險評估依據,風險程度的分析從洪水流速和淹沒深度2個方面分析,其表達式為:

R=d(v+n)+f

(2)

式中:f、n為危險系數和參數項,一般n取0.5;v、d為洪水流速和積水深度;R為風險等級。

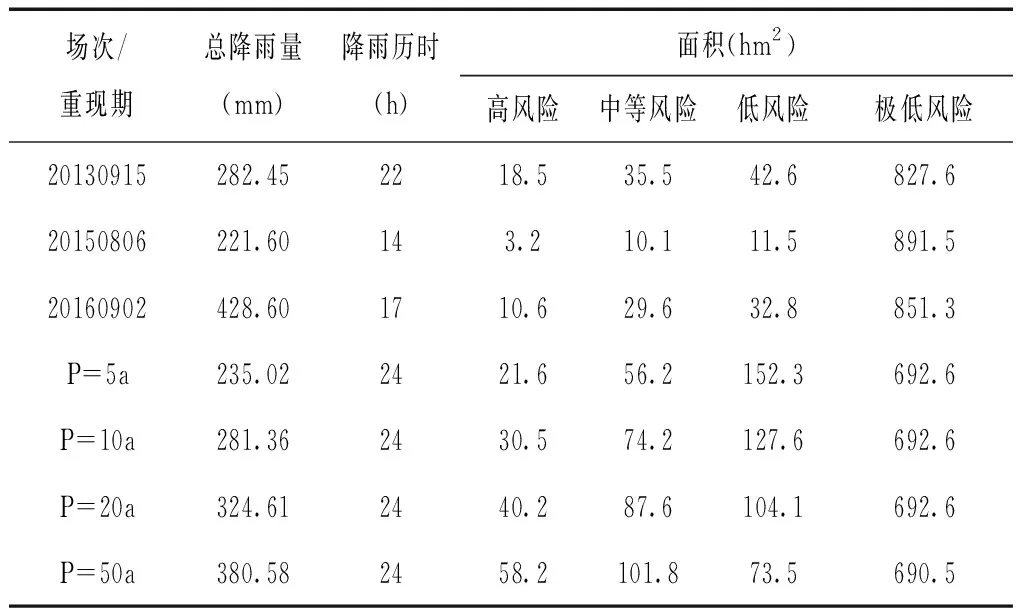

若d值為0-0.25m之間,則危險系數f取0;若d值為0.25-0.75m之間,則城市、森林、草地/耕地的危險系數f分別取1、0.5、0;若v>2m/s或d>0.75,則城市、森林、草地/耕地的危險系數f分別取0.5、0.5、1。根據現有研究資料和區域降雨情況,將風險等級R分為高、中等、低、極低4個標準,所對應的取值區間為>1.5、1.5-1.25、1.25-0.75、<0.75。統計分析不同風險等級和不同降雨重現期的分布狀況,見表4。

從表4可以看出,在設計暴雨情況下,隨著降雨強度的大低風險區域不斷減少,極低風險保持不變,而中等高高風險區域不斷增多;在實測暴雨情況下,20130915場次降雨潮位較高、歷時較長,較其它兩場次降雨高、中等和低風險面積大。在降雨強度方面,20160902場地顯著高于20150806場次。由此表明,對于依山傍海的葫蘆島地區,潮位隨降雨歷時的延長而增大,內澇程度隨降雨強度的提升而增強。

表4 葫蘆島市城市內澇風險評估

4 結 論

1) 從建模流程和基本原理2個方面詳細分析了PCSWMM模型,通過計算分析3場次20130915,20150806和20160902潮位及暴雨過程,發現模型的可靠性和模擬精度較高。

2) 對葫蘆島排水現狀能力利用3場實測降雨及4種降雨組合進行評估,發現葫蘆島市低于1a一遇排水能力的系統管網為84.1%。一維管網超載和檢查井溢流情況隨著降雨歷時與潮位的增大、降雨強度的提升而增強。

3) 對葫蘆島城市內澇風險利用3場實測降雨及不同設計重現期50a、20a、10a、5a一遇24h降雨組合進行評估,研究表明對于依山傍海的葫蘆島地區,潮位隨降雨歷時的延長而增大,內澇程度隨降雨強度的提升而增強;設計降雨為50a一遇情況下,處于高、中等、低封面的面積比分別為6.30%、11.02%、7.96%。評估結果能夠基本反映區域洪澇災害的風險程度,可為區域防洪治理規劃和防汛調度安全提供科學的指導。