實用主義的勝利

陳曦

摘 要:19世紀末20世紀初,實用主義哲學因更符合后工業革命時代訴求的觀念,逐漸于歐美諸國間流行起來。追求事物實用的工具價值逐漸成為一種普遍的價值觀,維也納分離派亦在藝術理念上呈現出明顯的務實傾向。文章從實用主義美學的角度,分別從裝飾風格、通俗化傾向和身體美學三個方面分析維也納分離派的藝術。

關鍵詞:實用主義美學;裝飾風格;功能性

約瑟夫·霍夫曼(Josef Hoffmann)曾說:“功能是我們的指導原則,實用是我們的首要條件。”

和許多沒落王朝一樣,19世紀末期的奧匈帝國同樣無法逃脫外敵侵擾、民族矛盾激化的命運。但正是在這個時期,工業革命之后的維也納地區卻出現了哲學、藝術和電影等文化領域的極大繁榮,富人們聚集于維也納街頭,享受新式生活所帶來的美好。當時,作為國家文化象征的維也納美術學院控制著境內絕大多數的藝術活動,話語權被牢牢掌握于保守的學院派人士手中。

1897年,因觀點發生分歧,以畫家古斯塔夫·克里姆特(Gustav Klimt)和設計師霍夫曼為首的9名藝術家毅然從“奧地利造型藝術家協會”中退出,宣布與之“分離”。他們因難以獲得自由創作的權利而不滿,宣稱要與過去種種的傳統美學觀念決裂,要“為時代而藝術,為自由而藝術”。分離派創立時共有19名成員,其中還包括了奧布里希、莫瑟以及瓦格納等人。

這個以追求藝術實用性作為主要目標的流派,其誕生與早期實用主義觀念的傳播密不可分。盡管實用主義哲學于20世紀初才在美國廣泛流行,但早在19世紀的歐洲大陸,實用主義早已開始萌芽。從杜威開始到舒斯特曼,實用主義美學所提倡的藝術源于個人經驗的觀點,從根本上否認了精英藝術的認識傳統;他們的終極目標是追求藝術的功能性和全面的工具價值,強調一種更具實用性的藝術理想。實用主義美學是具有普遍性的,它的出現為資本主義社會變革后人類無所適從的匱乏感找到了出路。其影響并不單體現于哲學領域,通過潛移默化的傳播,在藝術領域中同樣占有一席之地。

一、分離派裝飾風格的形成

19世紀的歐洲,是一個屬于大工廠的時代。大量出現的新型工業產品在提高人們生活水平的同時,卻在設計與裝飾的審美方面缺席。相對于傳統的學院藝術,維也納分離派的藝術家們更加敏感地發現時代的趨勢。他們意識到藝術不僅僅是殿堂里的珍品,它可以變得具有實用性。

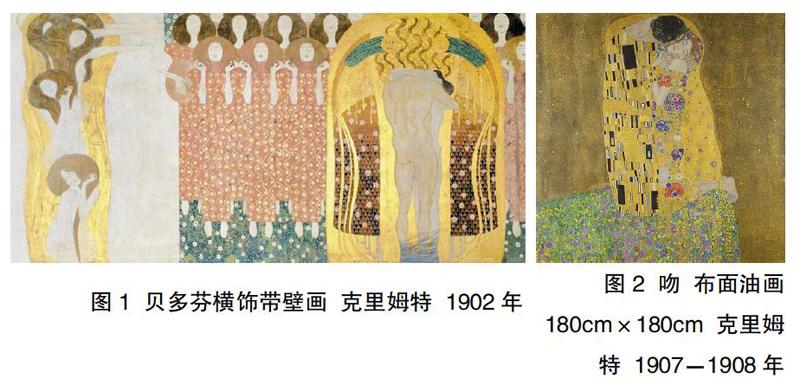

作為維也納分離派的第一任主席,克里姆特同時也擔任著派系刊物《圣春》雜志(Ver Sacrum)的主編,他的理念與風格影響著整個群體。其早期作品受到拉斐爾前派的裝飾意味和印象主義的雙重影響,不再拘泥于文藝復興以來藝術家們苦苦追尋的透視法與空間感,轉而使用平面化的手法處理畫面中的人物和背景,壓縮空間與景深,從而創作出一種更接近淺浮雕效果的個人風格。而在去除了對于空間的表現后,觀者更易于將視線集中于對畫面主體人物的情感感受上。在克里姆特為第14屆維也納分離派展覽創作的作品《貝多芬橫飾帶》(Beethoven Frieze,圖1)中,人物近乎平涂,僅在外形和主要關節處進行勾勒。他有意加強了對于花朵、細紋和首飾的表現,大量幾何圖案具有形式感的排列使畫面充滿了象征性與裝飾意味。此外,克里姆特具有開創性地在畫面上加入其他材料,我們經常可以看到他在金箔營造的背景前附著色彩絢麗的孔雀羽毛,他將拜占庭風格的鑲嵌工藝、日本的浮世繪以及中國木版年畫的趣味引入畫中,創造出一種極具觀賞性的裝飾風格。由于與工業時代的審美相契合,這種風格很快便在裝飾和設計領域得到推廣。

維也納分離派裝飾風格的建立與新藝術運動的傳播密不可分。在該運動幾乎所有作品中,都能發現與克里姆特同樣的對自然紋樣的熱愛。以威廉·莫里斯為例,其手稿中便留存著大量對于植物圖案的設計練習。如果從西方文化背景來看,植物圖像在畫面中的裝飾功能是一直存在且不斷發展著的:從一開始圣像畫邊框的紋飾,到拉斐爾前派對于植物的癡迷,再到維也納分離派對于自然圖式抽象的幾何提取。而分離派裝飾風格與新藝術運動的差異便在于霍夫曼和奧布里希追求的是裝飾的實用性。相較于稍顯矯飾的拉斐爾前派的裝飾風格,他們的作品更加簡潔現代。

1903年,霍夫曼與莫瑟仿照英國工藝美術運動的行會模式建立了維也納藝術與手工業中心(Wiener Werkstatte)。從霍夫曼所作的工作計劃中,我們可一窺維也納分離派的設計理念:“功能是我們的指導原則,實用則是我們的首要條件。我們必須強調良好的比例并適當地使用材料。在需要時我們可以進行裝飾,但不能不惜代價去刻意追求它。”盡管維也納分離派在本質上仍是一場裝飾運動,但由克里姆特等人所建立起來的這種具有實用主義傾向的裝飾風格,卻是大眾審美從古典走向現代的一大轉折。

二、“為通俗藝術辯護”

維也納分離派的成員向以官方協會為首的精英藝術發起挑戰,他們強調藝術必須進入社會生活之中,以達到使個體得以滿足的功用性價值。無論是霍夫曼的建筑,還是克里姆特的壁畫,這些作品都擁有一種共性:使用最簡單的線條和幾何圖案進行創作。這種藝術手法的運用加上機械化可復制的工業生產模式,使更多的人可以享受到藝術給生活帶來的改變。維也納分離派的誕生,實際上體現著精英藝術走向更具普遍性風格的一種趨勢。

事實上,從中世紀神圣不可侵犯的宗教藝術,到19世紀印象派和現實主義的崛起,再到克萊門特·格林伯格為美國精英藝術不容辯駁的立論,藝術屬于精英群體還是大眾階級的爭論在歷史上似乎從未停止。實用主義者認為精英與通俗藝術之間并不存在無法逾越的鴻溝,而所謂精英藝術的定義容易將藝術的功能限定在十分狹小的范疇之中。他們反對將藝術作品放進博物館:“藝術被有效地封鎖在博物館、音樂廳、教室和劇院里,遠離自由和隨便的日常使用。將藝術與高級藝術精英主義等同,不僅使許多人們遠離和害怕在美好的藝術中尋求滿足,而且會否認他們對其所享受的所謂‘低級藝術和娛樂……的合法性和潛力的認可。”

正如同所有的前衛運動一樣,維也納分離派同樣吸引了畫家、設計師與建筑師等各行業從業者的加入。時代觀念的轉變,使藝術家在固有的社會身份外獲得了更大的創作自由,行業間界限的打破使他們能夠更加充分地參與到通俗藝術之中。克里姆特從束之高閣的畫布后走出:除油畫外,他還接受各種訂單,為建筑內部進行裝飾、繪制廣告招貼、書本插圖等。1904年,克里姆特為比利時的斯托克雷特宮(Stoclet House)所作的裝飾,便是其裝飾藝術的巔峰之作。建筑師瓦格納生涯風格的轉變,也是分離派為通俗藝術辯護的有力例子。瓦格納本是維也納藝術學院的教授、霍夫曼的導師,其早期作品多為文藝復興風格的建筑。19世紀末,在工業浪潮影響下,他的設計理念發生了極大轉變。1903年,瓦格納在其專著《現代建筑》中明確提出“新建筑要來自當代生活,表現當代生活”的觀點。在他設計的維也納地鐵站里,我們可以看到完全顛覆古典建筑風格的現代特征:干凈簡潔的墻面、筆直的線條和水平的屋頂。這種風格削弱了文藝復興建筑多余的裝飾,而更加注重材料、結構與外觀的和諧統一。霍夫曼在《室內》雜志中表達了和老師相同的觀點:“所有建筑師和設計師的目標,應該是打破博物館式的歷史樊籠而創造新的風格。”

三、身體美學與情感表現

維也納分離派藝術中另一個顯著的實用主義特征,便是對于人類身體美學與情感的合理表達。盡管克里姆特也繪制過多幅風景題材的油畫,但其給世人留下最為深刻的印記便是其畫中充滿美感的裸露人體。然而也因此滋生許多誤解,許多人認為這是一種偏向情色與欲望的表達,這是有失偏頗的。

對于身體的認識是實用主義美學重要的觀點之一。1999年,舒斯特曼在美國雜志《美學與藝術批評》上發表的長篇論文《身體美學:一個學科提議》,明確提出“身體美學”這一概念。在杜威建立起來的“藝術即經驗”的美學脈絡上,實用主義者對于身體美學的解釋不局限于對于狹隘外表的虛榮欲望。他們批判將裸露的人體作為純粹審美對象的藝術,強調身體作為審美的主體。身體既給觀者以美的感受,其本身也可成為工具去獲得美感經驗。

當我們再看諸如《吻》(The Kiss,圖2)、《女人的三階段》和《音樂》等作品時,會意識到克里姆特有意使用具有象征性的圖案,通過濃郁的裝飾風格最終表達的是他對于誕生、成長、衰老、死亡的深刻思考與情感釋放,將作品內涵上升到一種精神層面。觀眾通過觀看,感同身受地體驗作品所傳遞的情感,從而獲得愉悅。這便是身體美學所追求的,也是克里姆特的藝術所希望達到的效果。

四、結語

19世紀,無論是架上繪畫還是工藝美術的發展都是劃時代的,作為現代藝術開端的印象派藝術和作為現代工藝美術起點的拉斐爾前派都在尋找美的路上做出過巨大貢獻。縱觀這個時代的歐洲工藝美術不難發現,無論是威廉·莫里斯,還是維也納分離派和德國青年風格,在以裝飾為核心的設計風格中,實用主義的美學觀念貫穿始終:從這時起,藝術開始走下神壇,走向大眾的生活。工藝美術的大師們開始拋棄藝術中高級的、精英的概念,轉而開始向更具應用性、更加實用的方面發展。從這個角度來說,以維也納分離派為代表的19世紀歐洲工藝美術,實際上代表了實用主義在藝術史和社會生活中的勝利。

參考文獻:

[1]WAGNER O, MALLGRAVE H F. Modern architecture: a cuidebook for his students to this field of art[M].Santa Monica: Getty Center for the History of Art and the Humanities,1988.

[2]杜威.藝術即經驗[M].高建平,譯.北京:商務印書館,2010.

[3]舒斯特曼.實用主義美學[M].周憲,譯.北京:商務印書館,2002.

[4]舒斯特曼.生活即審美[M].彭鋒,譯.北京:北京大學出版社,2007.

[5]羅斯金.前拉斐爾主義[M].張翔,譯.北京:人民美術出版社,2008.

[6]格林伯格.藝術與文化[M].沈語冰,譯.桂林:廣西師范大學出版社,2009.

[7]王受之.世界現代設計史[M].北京:中國青年出版社,2002.

作者單位:

上海戲劇學院