天文宇宙

首次在河外星系中探測到氧氣

中國科學院上海天文臺王均智等與國內外合作者首次探測到銀河系外的氧氣分子,這些氧氣位于5.6億光年之外的類星體Markarian 231(簡寫成Mrk 231)內,也是科學家迄今為止在太陽系外探測到數量最多的氧氣。相關研究成果近期發表于Astrophysical Journal。對于Mrk 231中探測到的更多數量的氧氣分子,很可能與中心黑洞的活動(反饋)有關。類星體Mrk 231每年噴出氣體的總質量達700倍太陽質量,來自星系中心的外流物質在幾千光年到幾萬光年的尺度上與星際介質相互作用,將水冰從塵埃顆粒上剝離,氧原子得以釋放,從而形成氧氣。氧氣分子具體形成機制還需探討。

利用LAMOST-Gaia數據研究太陽附近矮星的運動學特征

南京大學丁平婕博士、朱紫教授和劉佳成副教授等人利用Gaia DR2和LAMOST DR5數據,篩選出太陽附近具有高精度運動學資料的197524顆A、F、G、K型矮星樣本,研究銀盤面南北兩側恒星運動學的垂向分布及其與金屬豐度的關系。研究結果發表于《天文學報》AJ。這些矮星的徑向運動存在明顯的不對稱現象,即南銀盤的矮星朝向銀心方向運動,北銀盤的矮星則向著反銀心方向運動,且運動速度都隨著距銀盤面高度的增加而增加。同時,南銀盤的矮星朝著銀盤面運動,而北銀盤的矮星沒有明顯的垂向運動。此外,樣本垂向與徑向速度彌散度的比值也存在南—北不對稱現象。樣本表現出的運動學不對稱性與金屬豐度無關。

太陽環形耀斑及其相關活動的研究進展

中國科學院紫金山天文臺科研人員與國內同行基于太陽動力學天文臺(SDO)的大氣成像儀(AIA)和日震磁像儀(HMI)數據,研究了一例與2015年10月16日太陽上一個M級環形耀斑相關的遠端日冕暗化事件的演化過程。研究結果發表于Astronomy & Astrophysics。太陽耀斑是太陽大氣中短時間內劇烈的能量釋放過程。基于所研究的事件中日冕暗化出現在幾乎所有極紫外波段的事實,研究人員認為該日冕暗化的成因很可能是大尺度冕環膨脹導致的局地等離子體密度降低,而非溫度變化,至于大面積暗化區域物質的去向問題目前還是一個未解之謎,有待更多個例分析積累和大樣本統計研究去逐步揭開謎底。

等離子體β值對日球層電流片附近磁流體力學波動的調制作用

中國科學院國家空間科學中心空間天氣學國家重點實驗室王赤研究員團隊的李暉研究員與合作者,在前期研究基礎上,統計分析了Wind衛星1995—2013年間觀測到的154個HCS事件,并通過頻率相關的判別方法檢測了HCS/HPS附近的MHD波動分布特性。他們發現在HCS/HPS附近MHD波動的發生率受到HPS內等離子體β值的調制。研究結果發表于The Astrophysical Journal Letters。該項研究統計分析了HCS附近的MHD波動的特性,發現MHD波動特性與等離子β值密切相關,給出了阿爾芬波參數不穩定性影響HPS中慢波產生的觀測證據,為更好地認識HCS附近MHD波動的演化分布以及波模轉換提供了觀測線索。

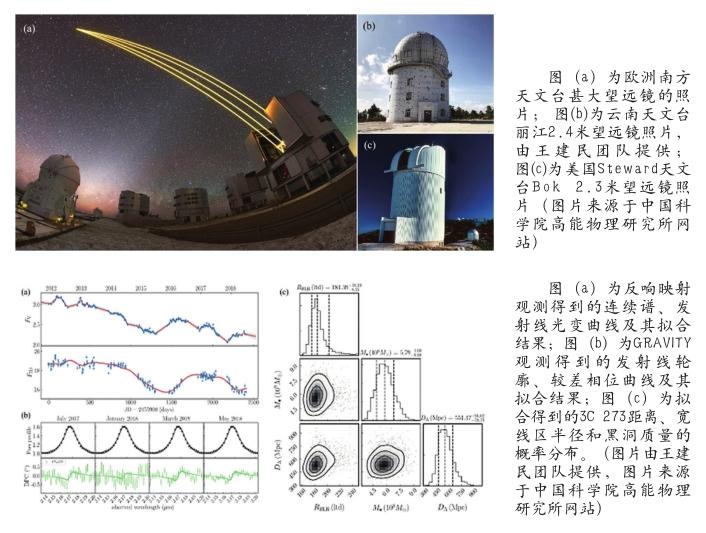

首次實現類星體幾何距離測量

中國科學院高能物理研究所王建民研究員領導的團隊發展了一種全新的幾何測距方法,成功測量了類星體3C 273的宇宙學距離。相關研究成果近期發表于Nature Astronomy。宇宙學以高精度測量距離為觀測基礎。研究團隊利用干涉數據,巧妙地結合中國科學院云南天文臺麗江2.4米望遠鏡和美國Steward天文臺Bok 2.3米望遠鏡長達10年的反響映射數據,從而實現高精度測距。這種方法不依賴于任何已有的距離階梯,也不依賴于傳統工具必需的消光、紅化以及標準化等改正,而且系統誤差可進行觀測檢驗,為精確丈量宇宙幾何、研究宇宙膨脹速度和歷史開辟了一個新途徑。

耀變體光變性研究進展

中國科學院云南天文臺劉洪濤研究員與合作者依托麗江天文觀測站2.4米望遠鏡,通過觀測耀變體準同時性光譜變化及測光光變,開展了耀變體光變與顏色變化的相關性研究。研究結果發表于The Astrophysical Journal。研究發現S5 0716+714的準同時性光譜和測光光變都有變亮變藍趨勢(BWB)。在亮度變化率—顏色變化率圖上,BWB趨勢明顯。顏色與亮度、顏色變化率與亮度變化率之間強相關,并進一步發現光譜指數變化超前于流量密度變化,色指數變化超前于星等變化。BWB的出現可能依賴于觀測頻率范圍相對于同步輻射峰值頻率的位置,例如,觀測頻率范圍在同步峰值頻率的左側。

基于LAMOST數據發現2顆高速自轉的氮超豐O型星

中國科學院國家天文臺李廣偉副研究員和英國倫敦城市大學Ian D. Howarth教授在LAMOST數據中發現了2顆氮超豐O型星(ON星)并揭示了這類星的起源。該研究論文已經發表于《天體物理學報》ApJ。對ON星的光度分類,并不能反映其所處的演化階段,而是由于它們自轉軸的傾角造成的:由于吸積伴星物質,導致了自身高速自轉,而高速自轉會大大增加赤道附近離心力和赤道半徑,從而大幅度降低赤道附近的有效重力加速度。如果它們的赤道正對著我們,那么我們就會看到高速自轉巨星(小的logg);反之,如果它們的兩極對著我們,那么我們就會看到自轉慢的矮星(大的logg)。

搜尋類軸子方面研究進展

中國科學院紫金山天文臺的一個暗物質科研團隊利用高能立體視野望遠鏡(H.E.S.S.)對銀河系內源的觀測結果搜尋光子-類軸子震蕩信號。相關論文發表于Journal of Cosmology and Astroparticle Physics。研究團隊選擇分析了10個H.E.S.S.觀測的銀河系內亮源(其中大多屬于超星系遺跡和脈沖星風云)的能譜,在較高的類軸子質量區域(~100neV)對光子-類軸子耦合常數的參數空間做出了目前最強的限制。目前在軌運行的暗物質粒子探測衛星(DAMPE)和研制中的空間高能宇宙輻射探測設施(HRERD)均能有效地對伽馬射線進行觀測,且具有較高的能量分辨率,將有助于更好地搜尋類軸子。