進軍“終極疆域”探索大腦科學

祝傳海

有人將人體比喻成一部完整的機器,由大大小小各種零部件組合而成。九大系統各負其責,才構成了一個健康運轉的人體。而大腦是我們神經系統的最高級中樞,控制著我們所有的諸如感知、運動、語言、思維、認知等高級神經活動。人類大腦里面擁有著上千億個神經細胞,異常復雜與精貴。這些神經細胞是如何產生的?它們之間又是如何相互作用來支持這些高級的神經活動的?一直以來,這些都是人類面臨的基礎科學難題之一,也是21世紀最重要的前沿科學之一。

然而時至今日,對于人類而言,大腦仍是認知的“黑洞”。科學界甚至把腦科學視為是人類理解自然界現象和人類本身的“終極疆域”。不過也正是由于這一學科發展中的艱難挑戰與未知,反而更加吸引來自全世界最優秀的科技工作者的目光與關注。

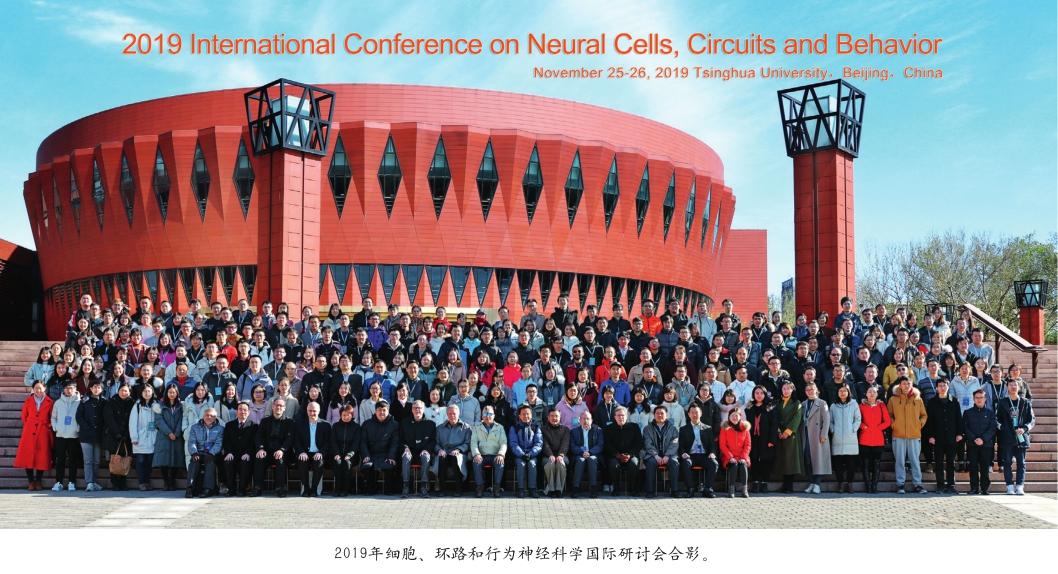

在2019年11月25日—26日,“2019細胞、環路和行為神經科學國際研討會”在清華大學舉辦。會議召集了全球的專家來到中國,討論神經細胞多樣性、環路組裝與運行、行為與認知以及神經科學新技術發展等領域的最新進展。會議上,23位國內外知名專家及諾貝爾獎獲得者作了報告,為700多名來自全國各科研單位及高校神經領域的師生們奉獻了一場豐富精彩的學術盛宴。作為組織者之一并且主持本次大會的,正是清華大學-IDG/麥戈文腦科學研究院院長時松海教授。

時松海這些年來一直攻堅于腦科學的前沿陣地,不久前(3月25日),他的課題組在Nature上在線發表了題為“中心體的錨定調控神經前體細胞特性和大腦皮層的形成”的研究論文,首次揭示了中心體調控哺乳動物大腦皮層神經前體細胞分裂能力,進而影響大腦皮層的大小和折疊的嶄新機制。這一研究解決了長期以來關于放射狀膠質細胞內中心體特殊定位原因和作用的謎題,為研究神經前體細胞行為和皮層發育調控提供了全新的角度,從而引起了極大的關注與轟動。

或許是多年海外留學與工作經歷的浸染,讓時松海具有了幾分西方式的直率與坦誠,但在舉手投足間,依然不難發現,留在他身上的那種屬于中國傳統知識分子的內斂與擔當。20多年前,他踏上了大洋彼岸的土地,在異國他鄉的學術土壤里扎下了根。先后在美國冷泉港實驗室及紐約州立大學石溪分校、加州大學舊金山分校、美國紀念斯隆-凱特琳癌癥研究中心及康奈爾大學醫學院等高校和院所學習與工作,并一舉拿下了Science生物科學全球青年科學家獎特等獎、美國紐約科學院布拉瓦特尼克(Blavatnik)青年科學家國家獎、美國維爾切克(Vilcek)基金會生物醫學維爾切克創新入圍獎以及霍華德·休斯醫學研究所(Howard Hughes Medical Institute)學者獎等一系列重量級的獎項,成為蜚聲海內外的神經生物學家。這一系列耀眼的成績,即便是在人才濟濟的美國本土科學家中也不常見,足以證明他在國際最前沿的生物科學殿堂里取得的成功與影響力。

與此同時,一身赤子情懷的時松海時刻關注著國內生物科學技術的發展,一心想把在美國各大前端科研院所汲取的先進知識帶回中國,助力祖國生物科學事業的發展與突破。所以,當國家需要他時,他沒有絲毫猶豫,毅然決然地選擇了放棄國外的優厚待遇回國從零開始,時松海說,這是因為一生都割舍不掉的“中國情結”。

探索“人類科學最后的前沿”

“我覺得努力和自信,是一個人成長過程中非常重要的兩個因素。我也正是在日常不斷地努力中逐步培養起科研的自信心。”

始于清華,回歸清華。時松海用了23年的時間,畫下了一個圓滿的圈。1991年,他考入清華大學生物科學與技術系,據時松海回憶,他是清華生物系最后一屆五年制的學生,“最后一年主要是用來做科研,所以我們那一屆學生的科研能力得到了很強的鍛煉”。

也正是在那個時候,時松海認識了清華大學生物系復系之后的首位系主任蒲慕明先生。“蒲先生經常到清華來訪問作報告,我每次都去聽,受他的影響,對神經科學產生了濃厚的興趣,尤其是對大腦‘學習和記憶背后的奧秘,所以下定了決心希望自己將來能夠從事神經科學方面的一些研究。”

興趣是一個人積極探究事物的原動力,它能使一個人的觀察更加敏銳,記憶得到加強,想象力更加豐富,克服困難的意志力無比堅韌,只有濃厚的興趣才是人們不懼艱難堅持下去的源泉,也只有這樣才最終會走向成功。時松海正是如此。在清華求學期間,他對于科學研究的興趣越來越強烈,節假日幾乎都是在實驗室度過的,1996年畢業之后便前往美國開始博士學位的求學生涯。

“當時的想法特別簡單,腦科學不是被稱為‘人類科學最后的前沿嗎,我就是希望能夠做出比較重要的、有影響力的大發現”。然而,到了紐約之后,時松海才發現現實與理想之間還存在著較大的距離。“遇到了各種各樣的困難,當時做博士科研的實驗室只有我一個中國人,所以首當其沖的是,我必須得去適應環境先過了語言交流這一關。”時松海選擇的解決辦法就是大膽去說,不怕說錯而被笑話,很快,他便“通關”了。

時松海把勤奮和謙遜帶到了大洋彼岸,一頭扎進了團隊的實驗室內,爭分奪秒地努力著,基本上每天大部分時間都泡在里面做研究或者讀文獻。冷泉港實驗室這一世界生命科學圣地的經歷讓時松海獲益匪淺,如同為他打開了一扇窗,讓他感知了別樣的風景。據時松海回憶,那段學習生涯對他的科研人生產生了極其深遠和重要的影響,在這樣國際化的一個平臺,無論是從學科認識上還是從眼界的開闊上,都算得上他人生中一個里程碑似的階段。

時松海的導師馬林洛博士(Roberto Malinow)在生物科研領域是做得非常前沿的一位大家,從他的身上,時松海看到了一位自信科學家的氣質,“他能夠把他自己的聰明才智精巧地用到科研上,做出非常重要的發現,從而影響整個科研領域,所以給了我非常大的觸動,也對后期我自己的科研生涯帶來非常深刻的影響”。

在導師的指導下,時松海結合當時新開發的雙光子激光掃描成像、分子生物學和電生理等先進技術,首次揭示了神經突觸后谷氨酸受體動態運輸是突觸可塑性的根本機制。突觸可塑性是學習和記憶的神經基礎,這一系列的研究發現為深入理解學習記憶原理提供了根本性實驗依據,對于整個領域的推動性非常大,具有突破性的意義。相關發現在Science評選的“1999年度十大科學進展”中排名第二。也正是由于時松海一系列的研究工作極大地推動了對神經突觸可塑性及學習記憶機制的根本理解,兩年后,他榮獲了Science2001年度生物科學全球青年科學家獎特等獎(2001 Amersham Biosciences and Science Prize for Young Scientists, Grand Prize)的殊榮,并應邀到瑞典斯德哥爾摩參加了百年諾貝爾獎頒獎儀式。時松海成為第一位也是迄今為止唯一一位獲得該獎項特等獎的中國人,不僅躋身于國際研究的前沿行列,同時也用他的表現贏得了世界對于中國出生的科研工作者的尊重。

我們都知道,機會總是留給有準備的人的。在腦科學的探索領域里,時松海正是這樣一位時刻準備著的人。他在研究上一直保持著活躍,了解大腦神經系統如何控制人的感覺、行為及認知一直是他從事神經科學研究的重點和終極目標之一。為此,這些年來,時松海源源不斷做出了一系列杰出的原創性工作。

哺乳類大腦新皮層是腦內最復雜又精密的結構,它的神經環路網絡參與了幾乎所有的高級神經功能,比如,感覺信號的接收和處理、語言、思想、推理以及學習記憶等。“我們的大腦之所以強大,因為里面有約1000億個神經元,這些神經元必須非常精確地組裝成一個個神經環路。我們可以簡單地理解為大腦是一臺超級計算機,超級計算機里面有很多CPU,我們一系列的研究工作就是解釋了每個CPU在發育過程中是如何一步步精準組裝起來的。”時松海用了這樣一個深入淺出的比喻來講解相關研究。而他的另一個工作方向是跟大腦發育過程中神經干細胞的行為調控有關系。“因為我們人的大腦神經干細胞有非常強大的分裂增殖能力,能夠產生數目龐大以及形態特性各異的神經細胞。這其中,中心體起到非常重要的作用,有很多大腦發育和功能的疾病是跟中心體的異常有關系的,過去因為中心體非常小,研究非常困難,所以我們設計了一系列比較先進的方法,第一次對大腦神經干細胞的中心體進行了直接的研究,發現了它是怎么調控的,它能起到什么樣的作用。所以這一系列的研究對整個大腦的發育和大腦發育相關的疾病,比如說大腦的體積和折疊程度以及小腦癥的起源都起到了非常重大的啟發和推動作用。”他的這一研究方向的最新發現剛剛以長文文章的形式在國際頂級學術期刊Nature上發表。

由此可見,時松海的研究不僅從根本上推動了對大腦的理解認識,也對診斷治療與神經發育相關疾病有著非常重要的意義。他開拓了一個全新的研究方向,提供了諸多原創性的見解,成為大腦皮層發育領域名副其實的世界級科研領軍人物。

施展才華的舞臺

“清華對我的成長給予了很多,所以我希望能夠把我的一些經驗帶回清華。如果能夠幫助清華,甚至幫助中國的神經科學的發展做出一些貢獻,我覺得是一件非常有意義的事情!”

腦科學的研究意義深遠,因為不僅關乎著人類的健康和福祉,也關乎著未來大國競爭中的生產力和科技制高點。近幾年來,隨著腦成像、生物傳感、人機交互以及大數據等新技術不斷涌現,腦科學與類腦研究成為國際科技前沿的熱點領域,世界各國相繼啟動腦科學研究計劃。

2013年1月,歐盟率先宣布“人腦工程”,稱“人腦工程”為歐盟未來10年的“新興旗艦技術項目”,獲得10億歐元的科研經費;2013年4月,美國政府公布“腦計劃”,啟動資金逾1億美元,后經調整,在未來12年間預計總共將投入45億美元;日本于2014年也正式發起“大腦研究計劃”,試圖從狨猴大腦入手,來加快人類大腦研究。腦科學和類腦研究成了世界主要發達國家必爭的重大戰略領域。

2016年8月,“腦科學和類腦研究”被我國列入國家重大科技創新和工程項目。《“十三五”國家科技創新規劃》中,腦科學與類腦研究成了重點方向之一,重點圍繞腦認知、腦醫學、類腦研究開展研究,搭建關鍵技術平臺,吹響了搶占腦科學前沿研究制高點的號角。

尤其是在2018年中國科學院第十九次院士大會、中國工程院第十四次院士大會上,習近平總書記在講話中就特別點名提到“進入21世紀以來,合成生物學、基因編輯、腦科學、再生醫學等為代表的生命科學領域孕育新的變革”。聚焦攻克腦重大疾病成為未來醫學和生命科學領域最重要的前沿領域,我國的腦科學計劃面向國家重大需求,以研究腦認知功能的網絡結構和工作原理,圍繞高發病率腦重大疾病的機理研究,揭示相關的遺傳基礎和治療新靶點,實現腦重大疾病的早期診治和干預。中國的腦科學計劃拉開序幕,神經生物科學發展也迎來了新機遇與挑戰。

時松海目睹了這些年來中國科技界對于人才的渴求和招募,越來越多重量級的海外人才紛紛回國發展,這些戰斗在科研第一線的人才在歸國的同時也把國際標準和國際前沿思想帶回了國內。盡管他身在國外多年,但是和國內一直保持著聯系與合作,也一直深切關注著國內的腦科學領域的發展。

“施一公、鐘毅,他們是我的學長,也是我的榜樣。他們都回到了國內,回到了清華,幫助推動中國的科學研究發展。”時松海也多次收到清華大學校領導的邀請,希望他能夠回來發揮更大的能量,帶領清華在神經科學領域的發展上更上一層樓。

23年的美國生涯,從博士研究生到教授,一步一個腳印。無論是從語言表達,還是生活方式以及思維觀念上,時松海都已經完全步入了美國節奏——除了胸腔里那一顆跳躍的中國心。“盡管在美國這么多年,我依然保持著中國國籍,可能我潛意識里一直覺得總有一天我還是會回來發展吧。”

時松海的潛意識這一次得到了驗證。隨著經濟實力的提升和國家對于科技事業的重視,中國的科技發展迎來了黃金時期。時松海對于中國科研的光明前景也充滿了憧憬。“因為有了人、有了投入,必定會產生效果。我覺得我們中國不能總跟在別人后面做科研,一定要發展一些前沿的理論和創新,我們有這個能力去領跑!”時松海的話擲地有聲。

“能參與到這樣一場宏大的國家快速發展的事業洪流中,還能貢獻出自己微薄的力量。這是人生可遇而不可求的機遇。”時松海感慨,“我想做些更大的事情,為清華、也為國家發揮更大的作用”。為此,剛剛回到國內的他,馬不停蹄地就參與到了清華大學-IDG/麥戈文腦科學研究院的發展建設當中。

清華大學-IDG/麥戈文腦科學研究院(以下簡稱“清華麥戈文研究院”)受麻省理工學院(MIT)麥戈文腦科學研究所創始人麥戈文(Patrick McGovern)先生及夫人勞拉·麥戈文(Lore Harp McGovern)的資助,成立于2011年,目標是凝聚神經科學與神經工程學科的優秀學者與研究生,支持中國神經科學研究人才的成長,并幫助建立更加國際化的研究氛圍和人才環境,建成世界一流的腦科學研究機構。

在時松海看來,這是一個充滿了蓬勃朝氣和希望的集體。在過去的9年間,研究院從2個果蠅實驗室,到13個小鼠實驗室,再到2個雪貂及靈長類實驗室,目前已擁有了20個獨立實驗室,300多名在讀研究生與博士后。大家專注于將最先進的分子、細胞、發育、遺傳和工程科學技術的進展應用到腦科學的研究中去,從而對如何理解大腦、重造大腦、保護大腦,進行最為前沿的探索。

“這是一個可以將個人抱負與國家發展、社會需求緊密結合起來施展才華的用武之地。”時松海設想在未來五到十年之內,在這里,以神經發育和環路行為為基礎,以新興技術發展為驅動,使研究院能夠發展成一個世界一流的腦科學的研究院,擁有世界一流的科研成果,培養出世界一流的科研人才。

目前,時松海已經履新半年有余,他對于清華麥戈文研究院良好的、開放的學術交流環境印象非常深刻,“這里有一大批非常有朝氣的奮斗者,每周有固定的跨實驗室的學生大組會實驗交流;每周都有清華麥戈文研究院研究員們以及校內與神經科學研究相關研究員固定參與午餐會進行學術交流;隔周邀請國內外專家學者來清華麥戈文研究院作報告;每年固定有全球四所麥戈文研究院之間的學術論壇,以及1~2次的大型國際會議論壇”。

時松海對于研究院的學術氛圍十分欣然,他強調說:“我們絕不能故步自封,要勇于創新,敢于突破。聚焦攻克腦科學最前沿的領域,在做好眼前工作的同時,還應該有遠見,用發展的眼光和超前的意識來思考學科的發展。”顯而易見,腦科學涉及認知神經科學、神經生理學、解剖學、發育生物學、細胞和分子生物學、認知心理學,是一門高度交叉融合的新型學科,甚至計算機科學、數學等領域也都融合其中。要想取得成功,光靠生物學研究者的努力是不夠的,必須多學科相互交叉融合,組成大團隊,才能使我們對腦的本質有進一步了解。

時松海介紹說,清華麥戈文研究院正不斷加強內外部合作。2019年,研究院開始籌建神經科學平臺,目前已與清華動物實驗中心合作,共同搭建動物行為實驗平臺,未來還計劃搭建起高清腦成像平臺、單細胞神經技術平臺以及大數據分析處理平臺。目前研究院已經落實全校范圍內腦神經科學交叉研究“Brain+X”基金,每年共280萬元資助,支持研究院年輕研究員、學生和博士后與校內其他院系或醫院的腦神經科學相關合作創新研究。

“目前研究院已有20名核心研究員,他們分別來自生命學院、醫學院和藥學院;有9名兼聘研究員,他們分別來自工科院系的計算機系、航空航天學院、精密儀器系、材料學院、自動化系以及心理系。未來,我們將繼續引進8~13名神經發育、認知、技術開發以及疾病方向的優秀研究員,以便進一步推進研究院深入發展。”一個人走得快,一群人走得遠。在時松海的計劃中,既有“經驗豐富的前輩”,又有“并肩作戰的戰友”,更有“充滿朝氣的年輕一代”,這樣老中青相結合的團隊構成,盡管面對的目標任重道遠,路阻且長,但是對于保障研究院又快又遠地前進,時松海還是充滿了信心。

人才是腦科學發展的生命線

“我希望未來十年能夠做出一批有國際影響力的科研成果,同時也能培養一批真正有實力的科研人才,因為我覺得作為一家學校和科研院所,一個很重要的目的就是培養引領將來的科研人才。”

身為國際生物科學領域的知名學者,除了前沿的科學研究之外,時松海也并沒有忘記自己作為一院之長身上所擔負的人才培養的重任。

從美國到中國,在時松海看來,硬件上,國內和西方發達國家已經幾乎沒有差別,唯一的差距在于“軟件”,即科研人員的學術思想和創新性,而這恰恰才是最關鍵的所在。在時松海的頭腦中,國家要成為一流的科技強國必須靠人,創新人才才是一個國家科研界最珍貴的資源。一流的儀器設備可以購買,一流的平臺可以打造,但離開一流的創新型人才,這一切都是空中樓閣和無源之水。

一年之計,莫如樹谷;十年之計,莫如樹木;終身之計,莫如樹人。腦科學研究上升到國家戰略,顯然不是一兩位出色的科學家能夠實現的事,這需要一代甚至幾代科學工作者的共同努力和求索,向著同一個目標進行一場接力賽。面對全球的競爭,誰擁有更多更好的人才,誰就能在競爭中取得主動,贏得未來。行業如此,國家也是如此。

清華麥戈文研究院自然責無旁貸地擔負起為我國腦科學事業培養具有世界一流學術水平以及嚴格遵守社會、科學和職業道德的科學家的使命。在時松海看來,我國是一個人才資源大國,有充足的優秀生源,但如何培養他們是一個關鍵問題。他打算利用從國外帶回來的新思想去組成一支具有國際水準的團隊。“我希望能激發出年輕人們興趣,培養他們的獨立創新精神,鼓勵他們發現新現象、新規律、使他們能建立起正確的科學態度和對科學的敬畏之心。我們的人才既要有過人的才華,也要有樸實的內在,‘文‘質兼備。”

目前研究院已建立年輕研究員導師制,每個年輕研究員有兩名資深研究員給予指導,研究院每年5月還會召開科學顧問委員會會議,來評估和指導年輕研究員研究以及長遠科研發展規劃,以培養適應未來需求的一流人才。

時松海對于學生的要求也是十分嚴格。他遴選學生有兩個最基本的條件,首先是對自己的科研領域有興趣,研究內容對他有足夠的吸引力,能夠使學生屏蔽掉很多外在的紛擾深入到研究里面,對新的知識和新的發現有一種期許,能夠從中得到最純粹的喜悅或者滿足,而不僅僅是把科研當成一份養家糊口的工作而已。其次是踏實,這是很重要的一種科研態度,因為從某種意義上來講,科研的構成是一個相對不可控的過程,大多數情況下是漫長而未知的,所以需要科研工作者有很強的定力,有把冷板凳坐熱的決心和恒心。

“所以我很看重年輕人的興趣和踏實,其他的諸如科研的邏輯思維能力、發現問題解決問題的技巧以及科研的自信心等,都可以通過訓練去培養和加強,但是這兩點很難培養。”時松海解釋。

國際化是時松海對于團隊尤其是團隊里的年輕人走向未來道路指明的另一個方向。“我會鼓勵他們去國外深造和交流,吸收和學習國外先進知識才能有助于理論應用的突破。”時松海堅持年輕人要到國際平臺上接受錘煉,因為在全球一體化的今天,閉門造車只會窮途末路,所以要主動不斷突破自己,做出高水平的具有創造性的成果,不僅僅在國內,還要在國際領域造成影響。

時光荏苒,從大學到工作,從國內到國外,再到落葉歸根報效祖國,20多年過去了,時松海從未停止和改變過對于生物科學領域的鉆研探索,充分展現了他作為一名科學家的創新執著與家國情懷。同時,走在探索腦科學這條人類理解自然界現象和人類本身的“終極疆域”的路上,常常令人左右為難。一方面,科研需要摒棄浮躁,靜下心來,步步為營。另一方面,又時不我待,我們對于腦科學的認知還遠遠不如對于浩瀚海洋和深遠太空的多。時松海的科學偶像,諾貝爾獎得主弗朗西斯·克里克博士在20多年前就感嘆過“我們無法忍受人類仍舊對大腦如何工作的知之甚少”,而多年后,我們仍然在這條探索路徑上艱難前行。

對此,時松海表示,在科研的舞臺上,從沒有寫好的劇本,都要靠我們勇敢地去探索未知的世界,不斷地突破和大膽創新。“挺進‘終極疆域,需要我們腦科學人去付出更多的努力和辛苦。作為一支生力軍,我們清華麥戈文研究院正在快速地成長,我們團隊中的年輕人也在快速地成長。”一個成功團隊的發展史,必然是一群志同道合者的奮斗史。既然大家選擇了這條航線,就要乘風破浪排除萬難地堅持下去。只有經歷了風雨兼程,彩虹才更彰顯美麗,只有禁得起失敗的磨礪,成功才更為彌足珍貴。認準方向,路在腳下,砥礪前行,雖遠必達,這應該也正是時松海選擇回國來打造清華大學-IDG/麥戈文腦科學研究院時的一片初心。

專家簡介

時松海,1973年出生于江蘇省東臺市。1991年考入清華大學生物科學與技術系,本科畢業后前往美國冷泉港實驗室及紐約州立大學石溪分校、加州大學舊金山分校、美國紀念斯隆-凱特琳癌癥研究中心及康奈爾大學醫學院等高校和院所學習與工作,并在2001年榮獲美國《科學》雜志和阿默舍姆生物科學公司聯合設立的“全球青年科學家獎特等獎”。時松海長期致力于運用神經生物學、遺傳學、細胞和發育生物學等方法研究大腦的發育形成和運行機制,聚焦于活體神經干細胞的調控,神經細胞的產生遷移,神經環路的精準組裝和運行,以及動物行為的神經基礎研究;同時致力于與神經發育相關的重大疾病如小腦癥和自閉癥的病理生理學研究。2019年9月,回國擔任清華大學-IDG/麥戈文腦科學研究院院長。