廣州市河網水體總懸浮物變化的遙感分析

速云中,唐世林,史合印

(1. 廣東工貿職業技術學院,廣州 510510;2.中國科學院南海海洋研究所 熱帶海洋環境國家重點實驗室,廣州 510301)

0 引言

廣州市經濟發達、人口稠密、市區內河網密布,河道水質狀況不僅影響本地生態環境,突發性的水質污染事件甚至直接威脅到生活供水安全,因此準確掌握河網水質狀況及其動態變化,對水環境監測具有重要的意義。改革開放以來,珠江的水質開始變得較差,在90年代末開始得到政府的重視,并逐步加大投入對珠江的水質進行整治。2002年年底政府開始提出珠江的整治目標,即“一年初見成效、三年不黑不臭、八年江水變清”。但整治的整體效果如何以及水質變化的整體趨勢等情況尚待評價。

目前國內外水質監測以傳統的布點采樣方式為主,盡管在線監測技術已有較大進步,但傳統監測方法仍存在較多缺陷:監測站點數量有限,且站點空間分布對監測結果影響很大;物理化學和生物分析手段耗時長;監測儀器多為接觸式,維護成本高;藥品和試劑的使用會在環境監測的過程中產生新的污染等。遙感技術在水體環境監測方面具有空間信息全面、快速、低成本等優勢,且本身也是一種符合環保理念的“清潔”技術,水質遙感正成為世界許多科研機構研究、開發的新技術。

水體中的總懸浮物含量是表征水質優劣的一個重要參數,其包含不溶于水的有機顆粒物和懸浮泥沙等無機物。總懸浮物含量是水體生態系統的重要組成部分。同時,懸浮物對進入水體的光具有吸收或散射作用,也是水體“清潔度”的重要指示劑。

懸浮物遙感已經做了相當多的工作,并發展了較多的區域化算法,包括近海區域及河口等區域[1-2]。但利用遙感監測河道泥沙含量的研究較少。常規海洋水色衛星空間分辨率較低,無法滿足城市河網監測要求。陸地衛星系列(Landsat)分辨率較高且時間序列長,但波段設置及信噪比等沒有根據水體光譜特征進行設計,且在水體中大氣校正困難,限制了水質遙感定量反演。本文利用短波紅外和紅外波段的大氣校正算法,成功對陸地衛星傳感器進行了大氣校正,在此基礎上建立了珠江廣州河段的總懸浮物遙感模型,獲得了珠江廣州段河道總懸浮物變化特征。遙感反演結果可為政府有關部門提供高效、直觀的珠江水質參考資料,具有現實的環境意義和重要的社會意義。

1 數據與方法

1.1 現場觀測

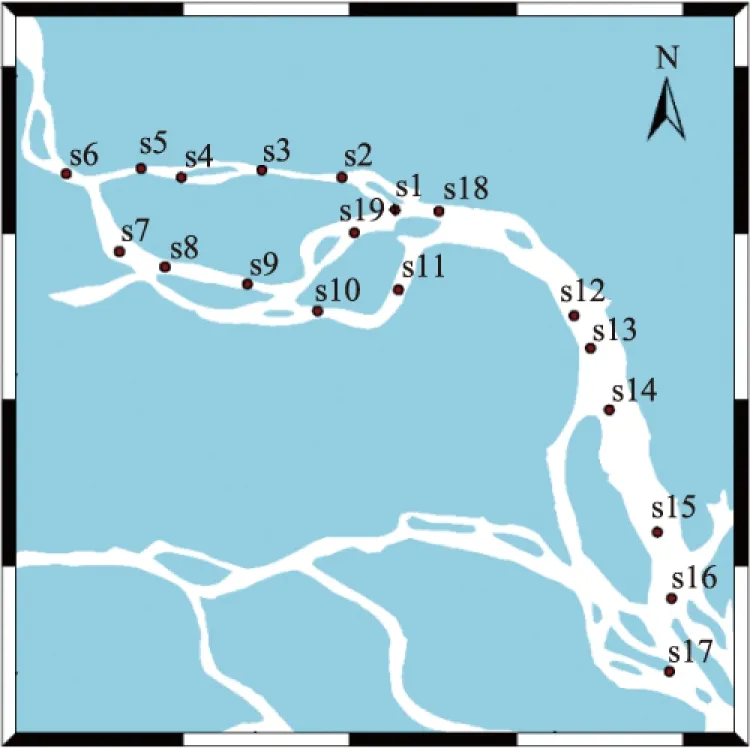

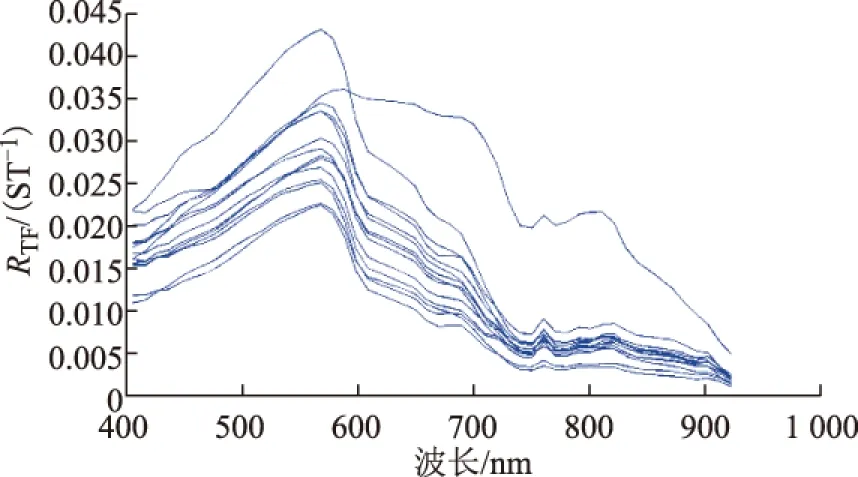

本研究以珠江廣州段5個航次的現場觀測(圖1)數據為基礎,航次執行時間分別為2012年9月、2012年12月、2013年1月、2013年11月和2014年9月。觀測指標包括:高光譜表觀光學量、懸浮物濃度、葉綠素濃度、CDOM吸收系數、溶解氧、無機氮、無機磷、總氮、總磷、PH值、鹽度、溫度和風速風向等。以2012年12月航次所測得的水體光譜反射率特征(圖2)為例,總體而言,觀測水體都存在典型的二類水體光譜特征:在580 nm有明顯的反射峰,在700 nm左右存在一個熒光峰以及在760 nm左右有一個明顯的反射峰。光譜測量表明,珠江廣州段水體光譜同時受到葉綠素、CDOM以及懸浮泥沙影響,整個研究水域旱季(12月和1月)遙感反射比明顯高于雨季(9月)。

圖1 珠江廣州段水質及光譜觀測站位置圖

圖2 2012年12月實測水體遙感反射比

1.2 遙感數據處理

考慮到研究水域部分河段寬度僅數百米以及水體中光學組分的復雜性,對衛星數據空間分辨率以及光譜分辨率均有較高要求,本研究選擇Landsat-7及Landsat-8衛星數據對水體中總懸浮物進行反演。

本研究采用短波紅外加紅外波段進行大氣校正。采用6S(second simulation of satellite signal in the solar spectrum)輻射傳輸模型,計算圖像瑞利散射。利用該程序模擬無云條件下衛星傳感器在太陽反射波段(0.4~2.5 μm)的信號。模型從大氣頂部的總反射率減掉瑞利反射率,得到瑞利校正后的反射率。然后逐個像元利用短波紅外波段構建瑞利校正反射率和中心波長之間的指數關系(這里假定短波紅外波段反射率不受水體懸浮物質的影響),通過這一關系式外推到近紅外波段,可以去掉近紅外波段反射率受到懸浮泥沙影響部分;利用近紅外波段不受懸浮泥沙影響的反射率以及短波紅外反射率,計算大氣校正中的氣溶膠校正指數ε,并用e指數外推方法,計算所有可見光及近紅外波段的氣溶膠反射。

1.3 總懸浮物反演算法

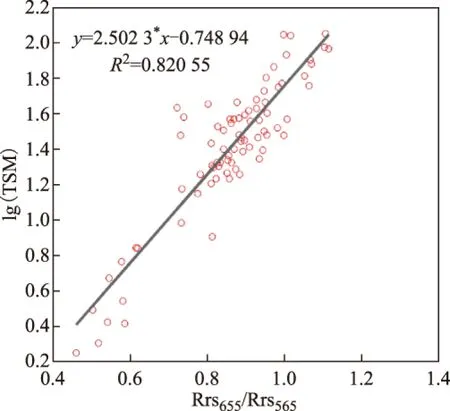

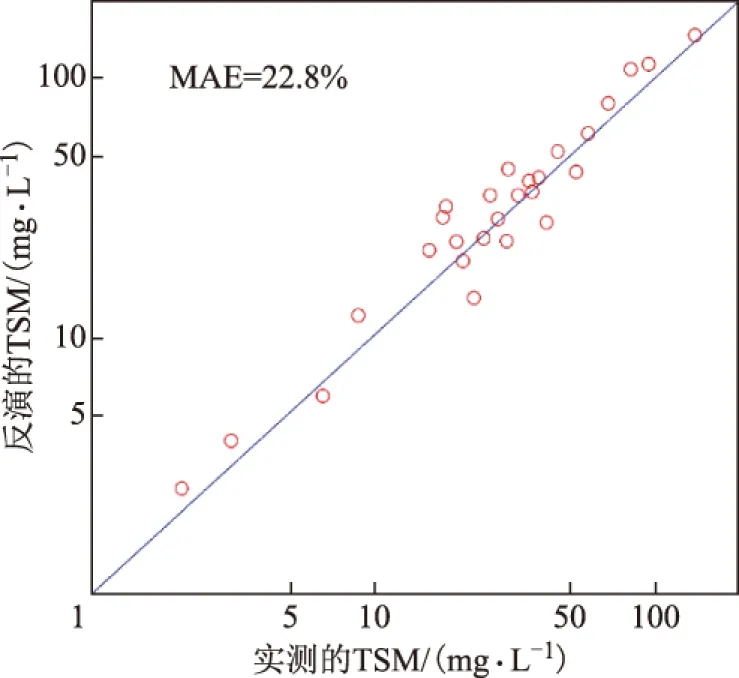

基于高光譜的懸浮物反演算法[3-10]不適用于Landsat衛星,因此本文考慮利用前人研究的簡單經驗算法來建立模型[11-12]。在簡單經驗算法中,利用四分之三的數據來建立模型,用剩余四分之一的數據來驗證模型的精度(數據從高到低排列后每4個選取第3個數)。根據實測數據建立了算法公式:TSM=10^(2.50*R4/R3-0.749),其相關系數R2達到0.820 55(圖3)。利用驗證數據對結果進行驗證,其平均相對誤差MAE=22.8%(圖4),可以滿足水質反演精度要求,因此可以采用該算法進行建模。

圖3 利用波段比值法建立的基于Landsat衛星提取TSM遙感反演算法

圖4 TSM遙感反演算法驗證

2 總懸浮物濃度的提取

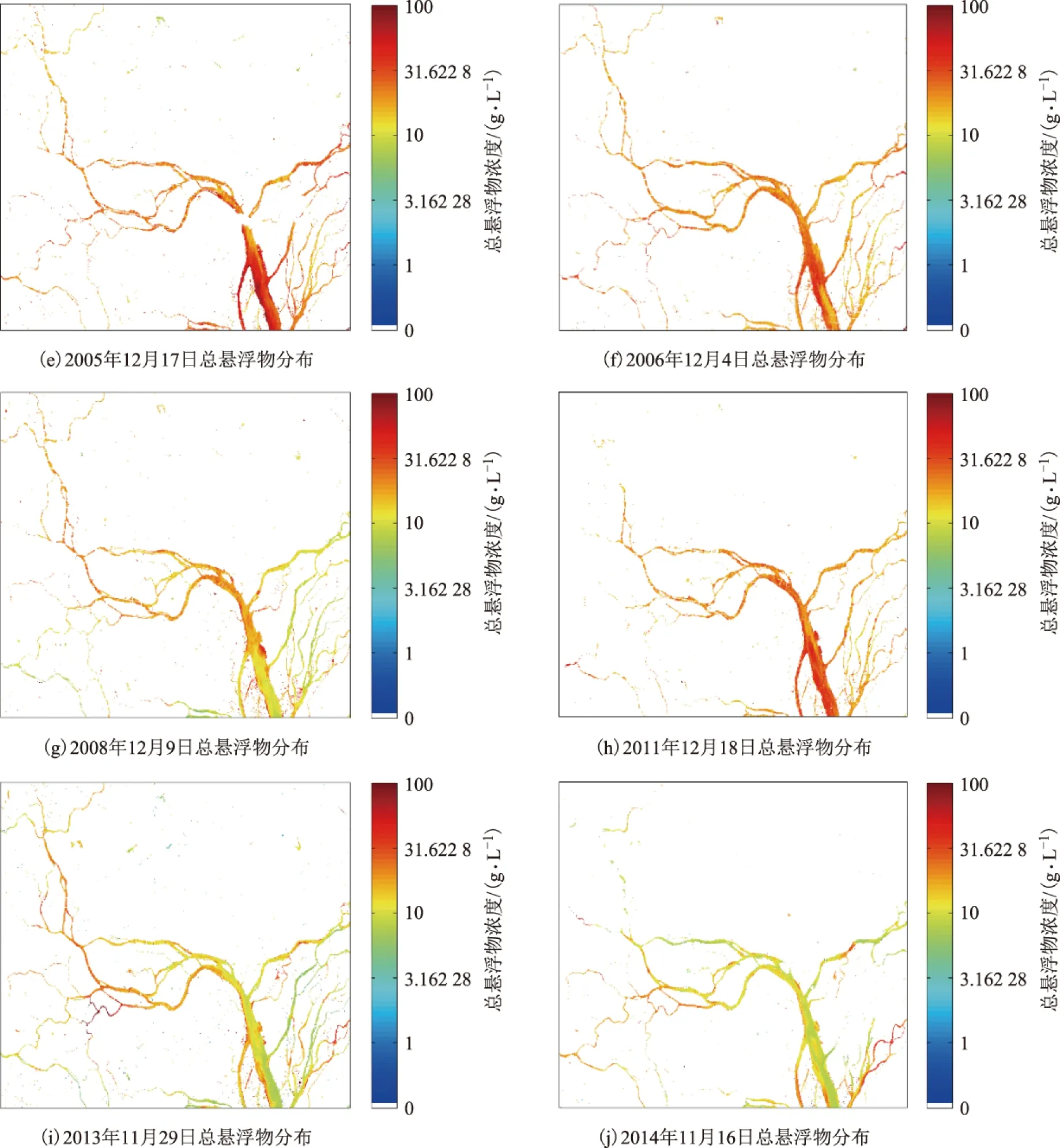

利用上述算法對1999年至2014年珠江廣州河網段數據進行處理(圖5)。考慮到廣州夏季遙感影像受云層覆蓋影響很難有連續性的數據,因此本文以11月和12月份總懸浮物濃度為代表,研究總懸浮物濃度變化特征。研究結果顯示,1999年到2002年,珠江廣州段總懸浮物持續增長,在2002年左右達到最高。2002年至2008年總懸浮物濃度不斷降低。2011年相對2008年有所增加,隨后又開始減少,2014年是所有年份中懸浮泥沙濃度最低的一年。

圖5 利用Landsat衛星提取的1999—2014年珠江廣州段水體總懸浮物分布特征

3 結束語

河道水色遙感是一個比較困難的課題,目前報道的成功案例不多。遙感數據源(分辨率、信噪比)和大氣校正限制了河道水色遙感的定量反演。本研究利用短波紅外和紅外波段的大氣校正算法,處理了珠江廣州段的 Landsat數據,同時遙感建模相對誤差在35% 以下,比較成功地進行了珠江廣州河段的懸浮泥沙遙感建模,并獲得了研究區域的水質遙感產品。以云量較少的11月、12月的總懸浮物為例,分析了自1999年以來的懸浮物濃度變化。結果表明,2002年左右珠江河網總懸浮物濃度最高,2002年以來珠江河網總懸浮物呈現不斷降低的趨勢,到2014年冬季總懸浮物的含量最低。珠江廣州段水體變得更加清澈,由于研究區域的水域承載了上游的來水及其攜帶的物質,因此除了廣東實施珠江綜合整治促進經濟環境協調發展外,珠江流域包括廣西等地的治理也具有重要的貢獻。從分布圖上看,整個珠江水系,包括西江、北江和東江以及三角洲的河流,其來源的總懸浮物都有一定程度的降低,這印證了近年來各地對珠江流域協同整治的效果。