水生態修復與保護方法技術的發展和實踐分析

沙朋朋

(寧夏葡萄酒與防沙治沙職業技術學院,寧夏 銀川 750199)

1 水生態損害

水生態損害就是缺乏必要的生態水或生態水體遭受污染,危及人類和植物、水生生物的生存,進而產生生態災難。具體是什么引起水生態破壞,從而引發生態環境問題的呢?下面將詳細介紹。

1.1 污水的來源

生態環境中污水的來源主要有兩個方面:①人在日常生產生活中排放的污水;②生態系統中自身存在的如酸雨等。 人為產生的污染是比較好控制的,哪里的廢水排放不符合標準責令當地政府整改便可解決,真正麻煩的是由于生態系統中自身存在引起的污染。

1.2 河流的過度開發

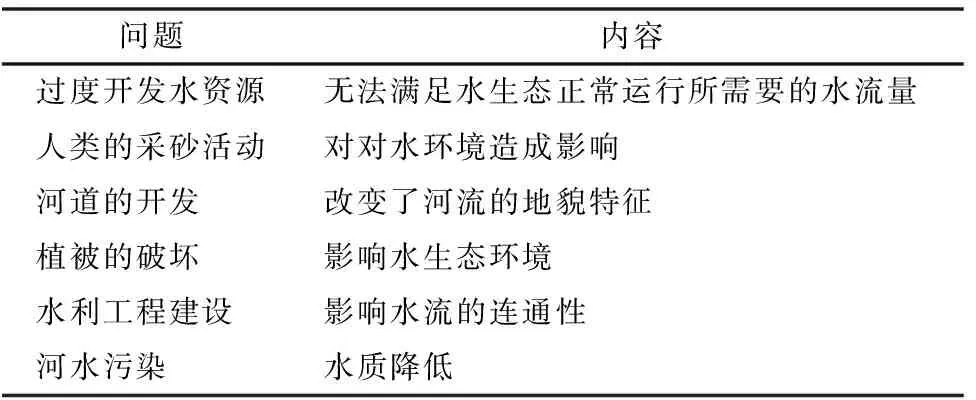

為了促進經濟發展,通過水流獲得能源,避免洪澇等災害的發生等,各級水務部門加大了對河道的開發與利用,但是這些開發多是以經濟利益為先,忽視了生態系統的完整性,從而造成對河流的過度開發。例如某條河,當地政府為了提振經濟,在該河流兩岸沿線建設多座大壩,這些水利設施的建設對該河流流域的生態系統運行產生了嚴重的影響,水文情勢被破壞,魚類的生殖繁衍受到阻礙,上下游的水質相差較大。同時在建設的過程中河堤的硬質化也嚴重破壞了生態的自我修復功能,同時隨著河流中砂石的開采,河岸不斷的后退,濕地受到破壞,從而使水生態系統遭到更嚴重的破壞(表1)。

表1 河流的過度開發中所引發的問題

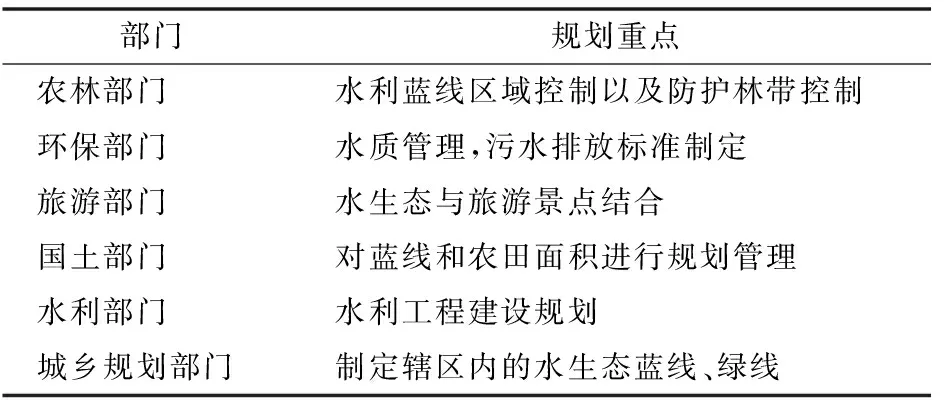

1.3 河道規劃不合理

水生態系統保護功能區劃分一般采用一級區劃和二級區劃的兩級體系劃分標準,通過一級區劃,協調區域間的用水關系,滿足水資源的可持續發展要求,實現水生態環境的保護和恢復。二級區劃的存在,在理論上可以使各個水務本門的合作加強,但是水生態功能區劃,這種方式只是簡單地保護水域,沒有考慮到陸地生物活動對水域的影響,有很濃的理想色彩,很難成功地實行,并且沒有把規則細節落實到每個部門。這種劃分非常復雜,導致工作落實有很大的難度。生態建設涉及的部門較多,這些部門各自制定相關的辦法,導致各部門間的聯系較差,對河流的規劃管理不到位(表2)。

表2 涉及河流管理的各部門

2 水生態修復工藝技術分析

水生態修復是一項系統性工程,主要包括生態浮床、清除淤泥后底質改良、河岸建立河道緩沖帶、水體中建設礫間接觸氧化工程、人為建造濕地工程等5項基本處理工藝。在設計水生態修復方案前,首先需要掌握這些基本工藝的原理、步驟及優缺點,然后根據技術可行性、治理周期、處理經濟性等多種因素來選擇合適的處理工藝,按照對癥下藥的治理思路,結合本流域的具體污染狀況、工藝的合理性和工程實施難度來確定具體綜合修復方案[1]。

2.1 生態浮床

生態浮床是選取環境友好型的材料于水中搭建構造水生植物成長所需的良好環境,將有凈水效果的水生或陸生植物種植在受污染的水體中,生態浮床的功能主要體現在4個方面:①凈化水質;②為鳥類提供生存空間;③保護水域堤岸;④使水域景觀美化。

2.2 底質改良

底質改良是通過向水中添加有生物、物理、化學活性的物質,降低影響水生物生長物質的濃度,從而達到使水體符合生物繁殖的要求。河道清淤后,在河道使用水質底質改良劑,減少了有害物質的存在以及病菌病毒,賦予水生動植物以良好的生存環境,使水生動植物生存率提高,進而增強生態系統的穩定性,在改善水質的同時使河道的結構得到改善。

2.3 河道緩沖帶

為保持河道生態環境健康而設計的河道緩沖帶在實際工作中運用較多,河道緩沖帶指河道與陸地區域間的過渡地帶,緩沖帶主要由樹木及其他植被組成,沿河岸有一定的寬度范圍,緩沖帶不但為各種生物在河道附近繁殖提供生存環境,其中構建的生態系統能起到防止水土流失的作用,同時河道中生物的主要物質和能量來源就是由緩沖帶提供的。

2.4 礫間接觸氧化工程

通過構建數個小的生態體系,模擬生態環境中的自我凈化能力而構建出的礫間接觸氧化工程也是凈化水體的一種強力方式。將砂石投入人工建立的微生物反應器中,使砂石上長出一層微生物薄膜,再將這種砂石置于污染的水體中,生物膜與水接觸的面積增大,水體中污染物體流經礫間處理單元時,通過吸附、過濾、生物降解、接觸沉淀等多種機制實現凈化。

2.5 人工濕地

人工濕地是通過人工模擬濕地系統而建立起來的,具有與天然濕地同樣凈化水體的能力,而且可以人為控制監督的廢水處理系統,被污染的水體經過人工濕地時,濕地通過物理吸附、生物降級等作用將水體凈化。

3 水生態保護的主要措施

3.1 建立完善水生態文明體系

實施水生態的紅線管理。完整的生態文明體系的建立尤為重要,規劃、節約利用水資源;控制建設項目在河流兩岸的開發,在城市規劃時保留一定濕地建設面積;限制用水量,對于用水量過度以及開發過度的地區實行重點保護。

3.2 加強流域協調管理,實施山水湖田的綜合治理

制定科學合理的保護方案,盡快實施水資源保護方案,改善水資源調配機制,對于重點江河湖泊重點保護;完善生態補償機制,使經濟與生態保護共同發展;改革創新江河湖泊的管理模式,以保護、自然恢復為主。

3.3 建設友好生態水工程體制,發揮水工程的生態保護和修復作用

協調生態保護和建設水利工程之間的關系,加強水利工程的規劃設計、建設施工等多個環節對生態的保護。河流工程的布局應該盡量不破壞河流的天然性,在工程施工過程中做到影響最小,同時使淺灘、河灣、濕地等棲息地得到最好的保護。

3.4 建立生態水網體系,實現河道湖水系統的連通性

建設河道、湖水聯通工程,優化水資源配置,利用天然連通和人工連通互相結合的方法,使河道與人工湖泊、天然湖泊相連通,增強河流的可承載力,使得河流與湖泊的自我調節能力得到加強。

4 實踐案例分析

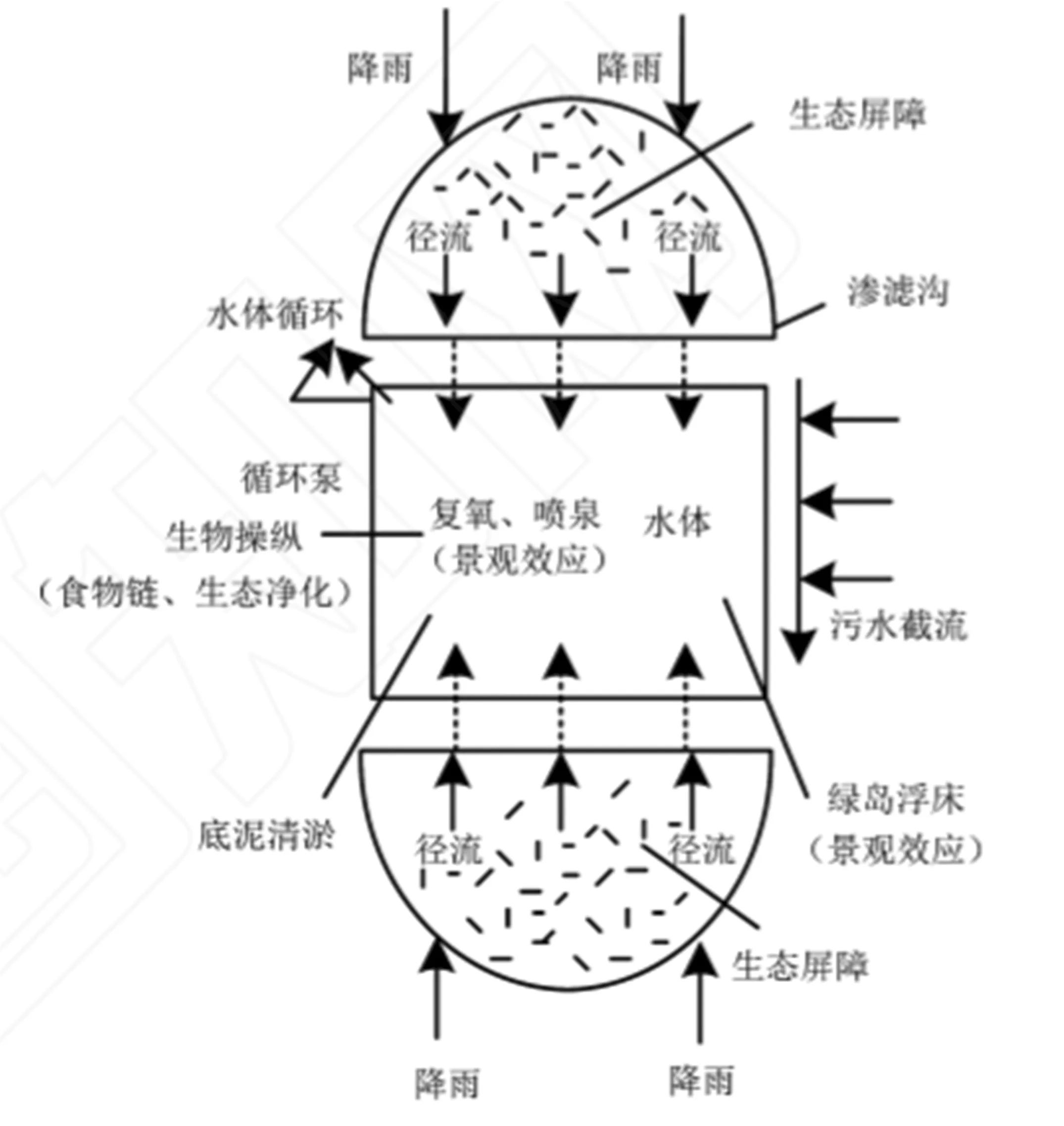

寧夏南部山區梯級河庫水體修復就是運用生態修復的案例,其綜合的修復理念給日后的工作帶來指導性意義(圖1)

圖1 生態修復方案示意圖

4.1 修復理念

污染控制與生態修復相結合。 采用污染控制與生態修復技術修復梯級河庫污水過程中,應充分利用水體的自凈能力,避免過度的人為參與,確保污水修復效果。 將修復過程分為3個階段:第一階段,杜絕外界污染物進入水體,如河庫清淤、整修截污干管,以降低流域污染物比重;第二階段,由于污水中的氮、磷會導致“水華”,因此降低水體中氮、磷比重十分關鍵,第三階段,穩定發揮水體的自凈功能,在水體中投放魚苗、蚌等水生生物形成優化的生物鏈,穩定水體自凈功能。以下的修復方法就是按照上述的修復理念所制定的合理的方法。

4.2 修復方法

(1)污水截流,首先由于寧夏山區梯級河庫淤積嚴重,水體的污染嚴重,由于西部開發力度加大,寧夏山區梯級河庫附近因開發速度快導致部分項目排污不達標,污水在未經處理的情況下直接進入河庫,進而污染水體。 針對這種狀況,應在污水的排放口安裝截留裝置,減少污水的流入。

(2)河底清淤,梯級河庫成庫歷史悠久,具有流速小、水體置換周期長的特點,外界污水排入導致梯級河庫底部淤積大量沉積物,應填埋、清除梯級河庫底部的淤泥及石頭等,以降低河庫水體受影響程度。

4.3 修復結果

修復前,污染水體水質基本不變,且局部污染物濃度上升;實施生態修復后,通過監測水體中COD(化學需氧量)、BOD(生物需氧量)、氮磷等污染物質的含量,通過修復后一年的監測,水體中各類污染物質含量有了明顯的減少。運行初期污染物濃度降低程度較大,修復結束后隨著運行時間的延長,污染物濃度下降程度有所降低。由此可見,寧夏梯級河庫的修復工作取得明顯效果。

4 結 語

水生態修復是一項綜合性的工程,需多個方面綜合考慮,比如技術可行性、經濟合理性等,不同的地區不同的河流應因地制宜制定合理的方法,按照“一河一策”的思想開展水生態治理。在當前嚴峻的水生態損害的大背景下,要求管理者和具體工作人員,要不斷創新思維,豐富知識庫,用多元化的方式開展水生態修復工作,提升環保工作滲透效果,增強水生態環境修復技能。