三維地震勘探綜合解釋技術在探測3煤層中的應用

劉興金,宋嗣麒,張運國

(1.山東省煤田地質局物探測量隊,山東 濟南 250104;2.山東能源棗莊礦業集團有限責任公司七五煤礦,山東 棗莊 277100)

0 引言

七五煤礦原隸屬于山東省監獄局,于1973年6月建井,2016年7月1日整體劃轉棗莊礦業(集團)有限責任公司,礦井設計生產能力90萬t/a。北七采區深部位于井田東部邊界附近,以往勘查程度較低,區內已施工鉆孔揭露3上、3下煤層不同程度存在沖刷、沉缺、采空和巖漿巖侵入等地質現象,其對煤礦高效、安全生產影響極大,因此準確查明區內3煤層賦存狀況是煤炭生產迫切需要解決的關鍵問題之一[1-8]。

該次三維地震勘探通過采用常規地震時間剖面與地震屬性相結合的綜合解釋技術,查明了區內3煤層沖刷、沉缺、采空區和巖漿巖侵入等地質現象的位置和范圍,經后期巷道實際揭露,煤層沖刷帶位置、采空區范圍與地震資料解釋成果吻合度較高[9-19],達到了三維地震勘探效果,為礦方解決了煤礦開采地質問題①山東省煤田地質局物探測量隊,山東能源棗莊礦業(集團)有限責任公司七五煤礦北七采區深部三維地震勘探報告,2018年。。

1 地質概況

井田處于滕縣煤田南部,井田范圍東以李橋斷層為界,西至歡城、紙坊斷層;北與田陳、歡城煤礦相鄰,南至微山縣城,井田面積約46km2,行政區劃隸屬于歡城鎮。區內地層由老到新為奧陶系、石炭系、二疊系、侏羅系及第四系。主要含煤地層為太原組及山西組,其中位于山西組3上、3下煤層厚度大,層位穩定,兩者間距在30~35m之間,為該井田的主要可采煤層,也是地層對比的重要標志層;位于太原組中下部的12下、16煤層,由于受巖漿巖侵入的影響,對煤層破壞嚴重,在區內大部分煤層變為天然焦。

2 常規地震時間剖面解釋

2.1 正常3煤層對應的反射波特征

受煤層沖刷、沉缺、巖漿巖侵入影響,區內3煤層厚度變化較大,3上煤層厚度0.67~3.77m,3下煤層厚度0.52~2.84m,3上煤層的厚度大于3下煤層。

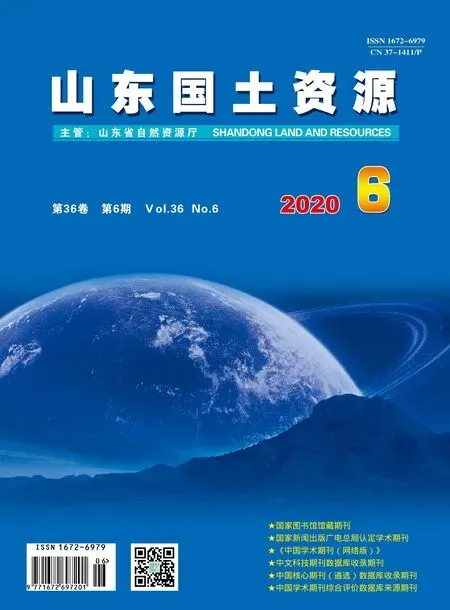

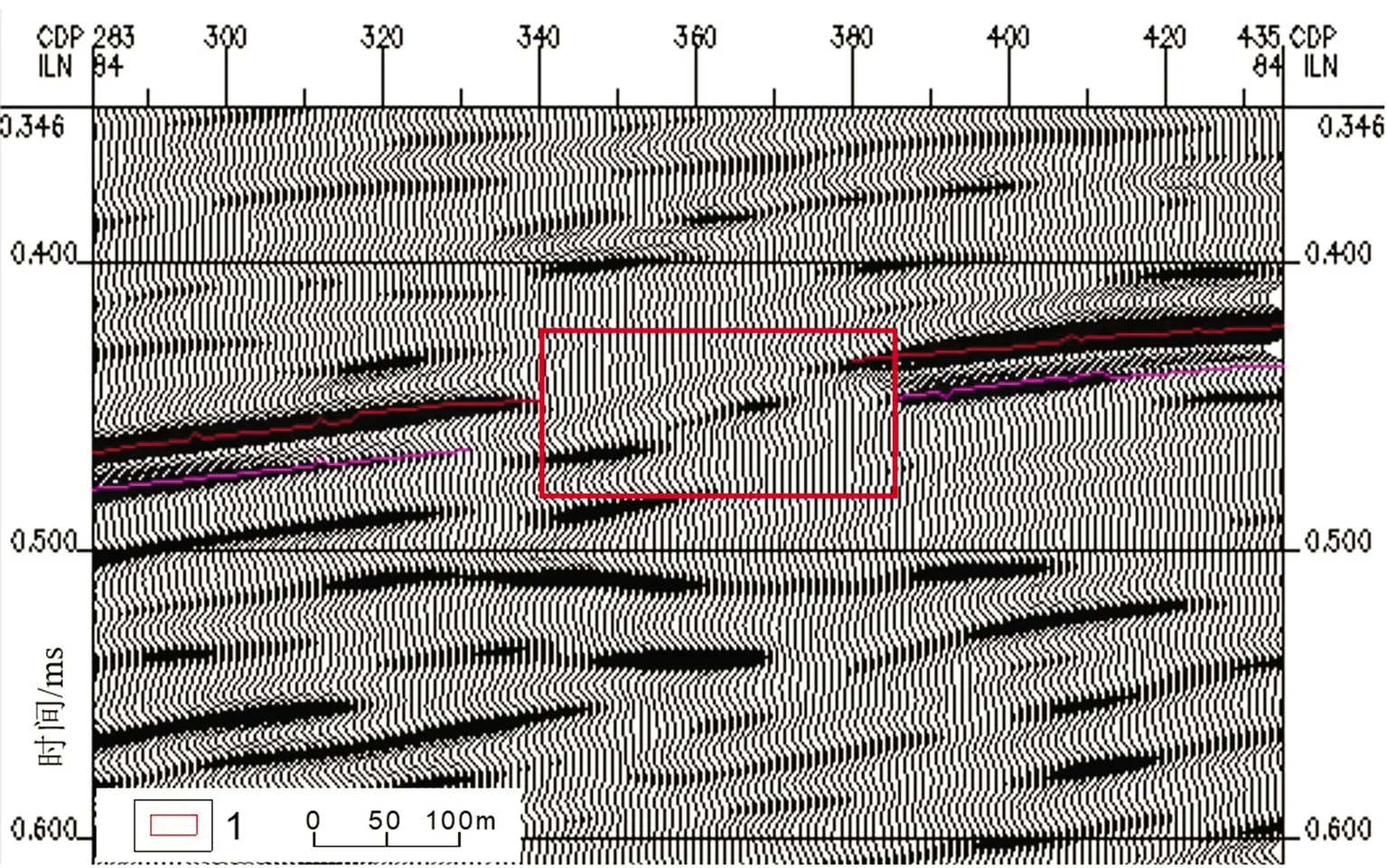

T3波是解釋構造及3煤層賦存狀態的主要依據,當3上煤層與3下煤層保存完好的情況下,T3波有2個正相位和2個負相位組成,分別代表3上煤與3下煤形成的反射波(圖1),因3上煤層較3下煤層厚,且位于上部,T3上波能量強、同相軸連續性好,受3上煤層屏蔽及3下煤層薄的原因,T3下波能量較T3上波弱,但連續性較好。通過分析掌握3煤層與反射波對應關系,可以充分利用地震資料橫向高分辨特性,結合鉆探資料,查明3煤層在區內賦存情況。

1—3上煤層反射波 2—3下煤層反射波圖1 研究區正常3煤層反射波特征

2.2 煤層沖刷解釋

根據煤層地震波形成機理中煤層振幅的調諧現象可知[6],厚度小于10m的煤層其厚度與地震振幅成正比,根據這一理論可以對煤層沖刷帶和采空區進行解釋[10]。

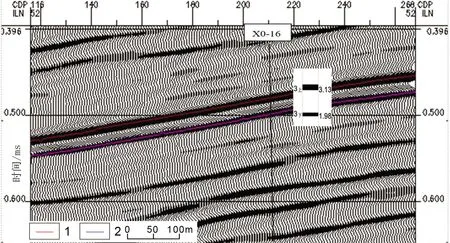

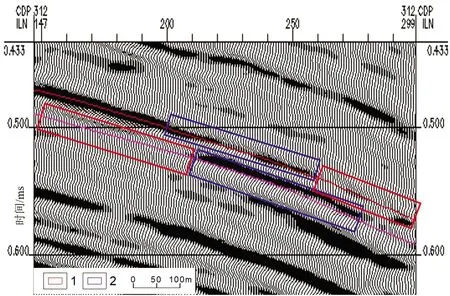

區內X0-18鉆孔揭露3上煤層變薄,厚度為0.72m,3下煤層保存完好,厚度為1.75m,3上煤層反射波同相軸變弱和消失,T3下波及其下部能量開始增強,符合3上煤層沖刷變薄的特征;在研究區中北部局部地區,3上煤層沖刷變薄,T3上波能量變弱,3上煤層對3下煤層屏蔽作用減弱,但是3下煤層反射波能量依然較弱甚至消失,通過結合鉆探資料確定3下煤層在該區域被沖刷(圖2)。

1—煤層沖刷區圖2 3煤層沖刷在時間剖面上的反映

2.3 煤層沉缺解釋

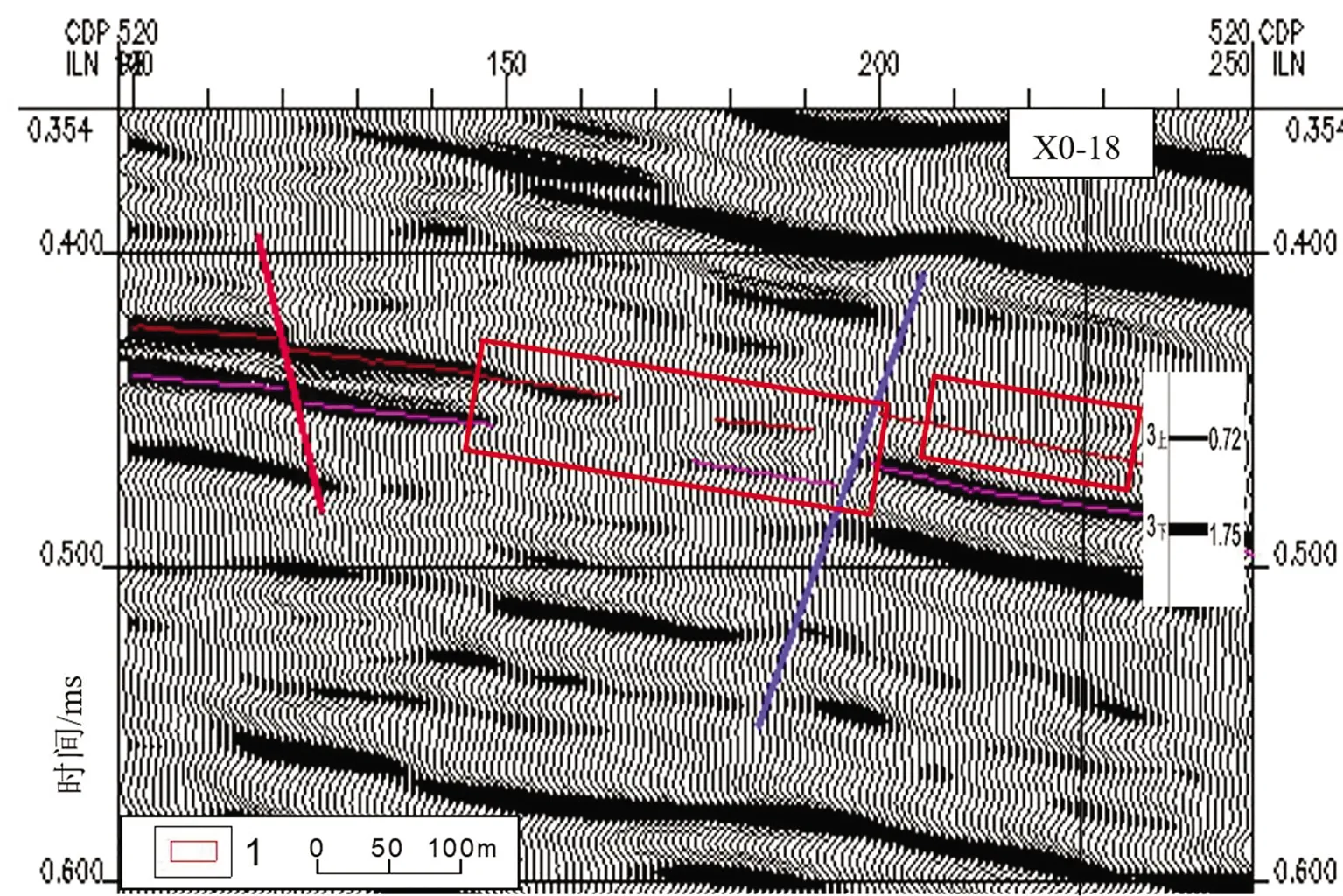

煤層沉缺帶(俗稱無煤帶)是因構造原因形成的煤層變薄或缺失以致不可采的地帶或條帶。區內X2-14鉆孔揭露3下煤層沉積缺失,對應的T3下波消失(圖3),T3下波位置出現空白帶,由于3下煤層的缺失,3下煤層下部相位能量變強,根據上述時間剖面的特征解釋了3下煤層在該范圍沉缺。

1—煤層沉缺區圖3 研究區3下煤層沉缺在時間剖面上的反映

2.4 煤層采空區解釋

在三維地震勘探前,位于研究區西南角邊界的705工作面對3上煤層進行了開采,地震時間剖面上反映該處3上煤層反射波消失,由于3上煤層采空,上覆地層變得疏松,密度降低[1],傳播于其中的地震波的能量、速度、頻率均發生不同程度的變化,造成3下煤層對應位置反射波不連續、波形異常、零亂、能量弱等特征(圖4)。

1—采空區圖4 采空區在時間剖面上的反映

2.5 巖漿巖侵入解釋

井田內巖漿活動比較強烈,主要沿近SN和EW向斷裂,以巖株或巖墻形式上升侵入各煤層,侵入方式多以熔蝕為主,次為貫入和尖劈,巖漿沿斷層上升的同時,并向斷層的東西兩盤侵入到深部地層中,貫入規模較大的熱能巖漿體,同時又沿著含煤地層以下的巖層節理、裂隙和井田內發育的其他斷層,上沖至含煤地層,并以熔蝕為主的侵入方式“擠開”煤層頂底板后侵入煤層或直接順厚煤層侵入,對煤層造成破壞[2,9]。

根據該區鉆孔3煤層巖漿巖侵入情況結合地震資料,時間剖面上顯示的反射波組發生了明顯變化(圖5),其特征主要有以下2個方面:

(1)煤、焦、巖漿巖混合帶:波形特征發生明顯變化,反射波的能量減弱,振幅降低,原有連續性好的反射波同相軸特征遭到破壞,取而代之的為短軸狀、不連續的同相軸(蠕蟲狀顯示),時間剖面的品質降低[18]。

(2)巖漿巖吞蝕區:反射波同相軸能量變得很弱、甚至消失,說明煤層被巖漿巖破環最嚴重[14]。

1—巖漿巖吞蝕區;2—煤、焦、巖漿巖混合帶圖5 巖漿巖侵入3煤層在時間剖面上的反映

3 地震屬性解釋

地震屬性指的是那些由疊前或疊后地震數據,經過數學變換而得出的有關地震波的幾何學、運動學、動力學或統計學特征[3],常用的幾種地震屬性有振幅、波形、頻率、相位和方差等[4]。3煤層與圍巖物性差異較大,可以形成能量較強的反射波,反射波振幅強弱直接反映了煤層的厚度變化趨勢。均方根振幅是將振幅平方的平均值再開平方,由于振幅值在平均前平方了,因此,它對3煤層特別大的振幅非常敏感;最大振幅是分析時窗內的最大正、負振幅,最適合繪制層序內或沿著特定的反射體上的振幅異常圖,能夠間接地反映出3煤層厚度細微變化。通過提取各種屬性參數反復對比,提取了3煤層層位同相軸振幅屬性,時窗長度為3煤層反射波同相軸上下各5ms,可以較好地反映出3煤層變化情況。

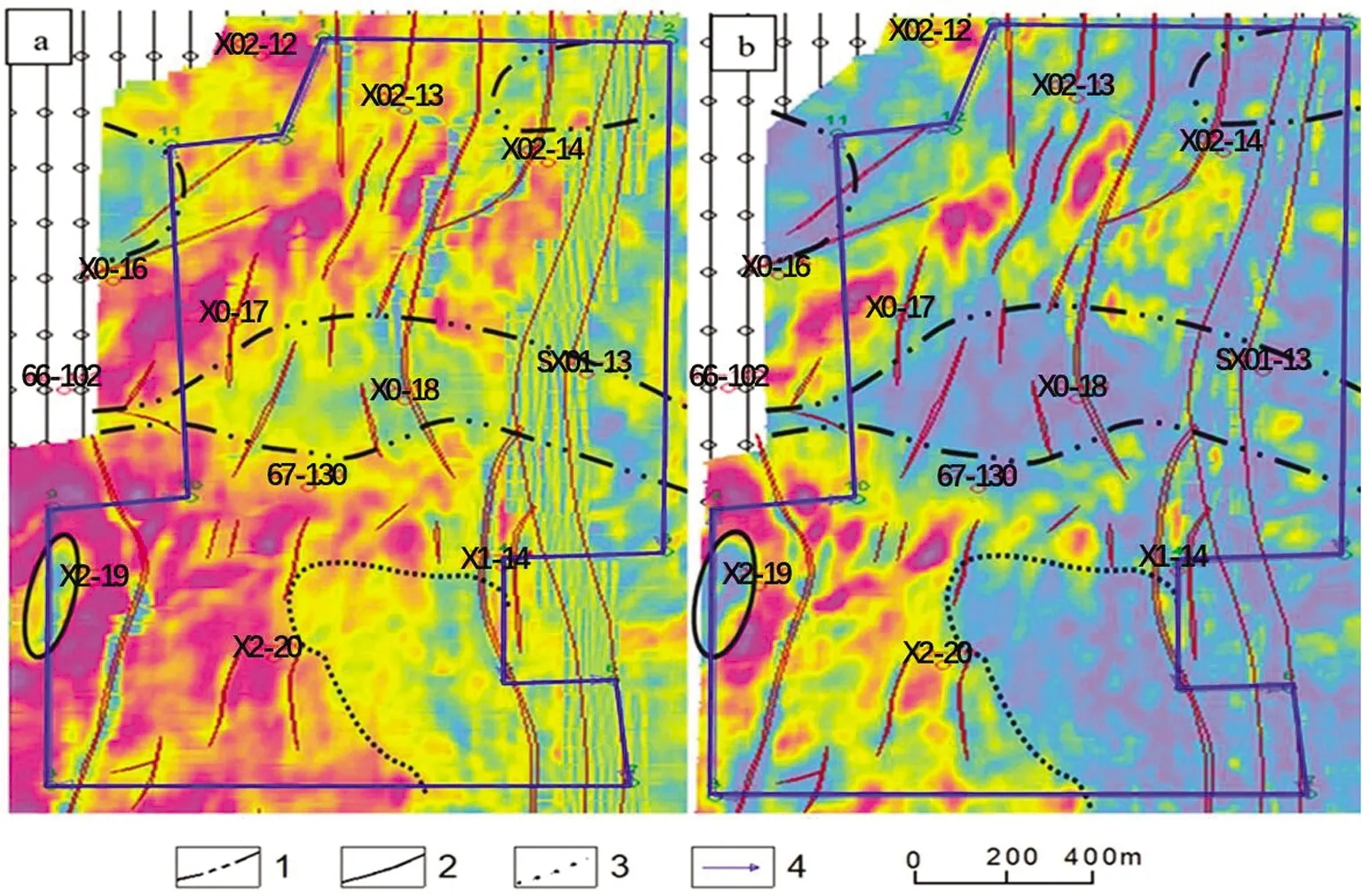

從圖6、圖7可以看出,3煤層厚度在區內變化趨勢明顯,其中紅色區域3煤層反射波振幅較強,反映了3煤層保存完好、煤層厚度正常、煤層較厚;黃色區域煤層厚度較紅色區域薄;藍色區域反射波振幅較弱,對應3煤層較薄,厚度大多小于最小可采厚度0.7m,結合鉆探資料,可以圈定3煤層沖刷、沉缺、采空、巖漿巖侵入邊界,也可以半定量地解釋3煤層厚度變化趨勢。

1—煤層沖刷區;2—煤層采空區;3—巖漿巖吞蝕區;4—三維勘探區邊界;a—最大振幅;b—均方根振幅圖6 研究區3上煤層反射波最大振幅、均方根振幅屬性顯示

1—煤層沖刷區;2—煤層沉缺區;3—巖漿巖吞蝕區;4—三維勘探區邊界;c—最大振幅;d—均方根振幅圖7 研究區3下煤層反射波最大振幅、均方根振幅屬性顯示

4 綜合解釋方法

該次三維地震綜合解釋主要采用常規地震時間剖面與地震屬性2種方法綜合對比解釋。常規地震時間剖面根據3煤層反射波能量、波形與頻譜等特征變化;地震屬性解釋主要提取了該區對煤層厚度反映較明顯的最大振幅和均方根屬性,結合鉆探資料,2種解釋方法成果互相對比、驗證,最終確定各地質現象的分布范圍,利用上述2種解釋方法,進一步提高了3煤層解釋的精度。

5 應用效果分析

根據提交的北七采區深部三維地震勘探成果報告,七五煤礦對前期開拓的715和北七巷道進行了調整,在巷道開拓過程中揭露的煤層底板標高、斷層位置及落差、煤層沖刷帶位置、采空區范圍與地震資料解釋成果吻合度較高。

5.1 3上煤層沖刷帶驗證情況

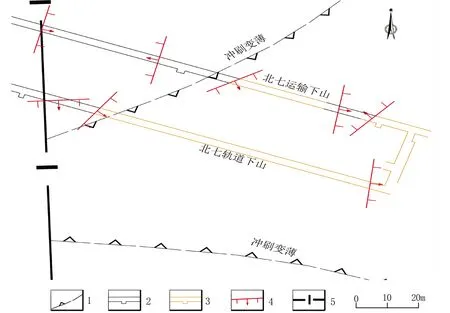

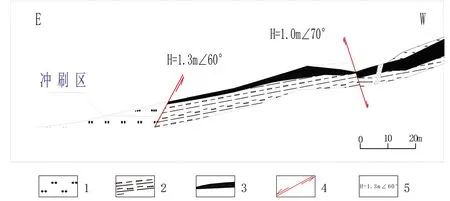

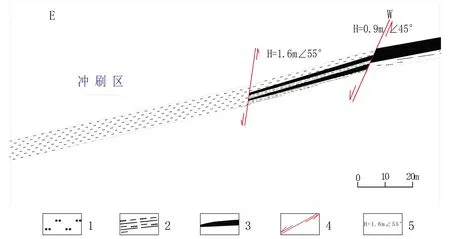

七五煤礦北七運輸和軌道下山巷道在開拓過程中均揭露了三維地震解釋的煤層沖刷帶(圖8—圖10),其揭露位置于地震解釋位置相差在20m之內,精度高于三維地震勘探要求技術指標。

1—粉砂巖;2—粉砂質泥巖;3—3上煤層;4—正斷層;5—斷層落差與傾角圖8 研究區北七巷道揭露3上煤層沖刷與三維地震解釋成果對比圖

1—粉砂巖;2—粉砂質泥巖;3—3上煤層;4—正斷層;5—斷層落差與傾角圖9 研究區3上煤北七運輸下山地質素描圖

1—粉砂巖;2—粉砂質泥巖;3—3上煤層;4—正斷層;5—斷層落差與傾角圖10 研究區3上煤北七軌道下山地質素描圖

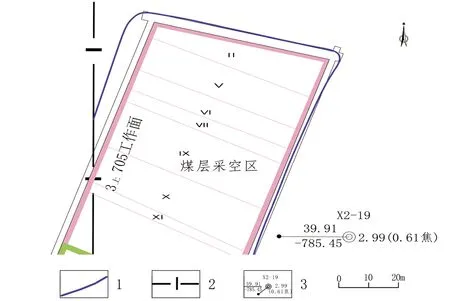

5.2 3上煤層采空區

在三維地震勘探前,位于研究區西南角邊界的705工作面對3上煤層進行了開采,根據地震資料解釋的3上煤層采空區范圍與后期搜集到705工作面資料對比(圖11),地震解釋范圍與實際范圍基本一致。

1—三維地震解釋采空區邊界;2—三維勘探區邊界;3—見煤鉆孔圖11 三維地震資料解釋3上煤層采空區與實際資料對比

6 結論

在地震地質條件復雜地區,由于多種因素影響,地震資料解釋勢必存在多解性,常規地震時間剖面解釋,仍然停留在強烈地依賴解釋人員經驗的階段,不同的解釋人員會有多種解釋方案,僅靠少量的鉆孔及常規時間剖面解釋難以準確控制煤層變化情況。地震屬性技術是通過計算機提取地震數據中的屬性信息,這些信息有助于解釋人員對地質現象的正確認識,但是地震屬性與所預測的對象之間關系很復雜,當地質構造比較復雜時,選擇合適的地震屬性很困難,提取地震屬性間也不完全獨立,有些屬性包含的信息是相近的,需要從中選出恰當的屬性。

通過采用常規地震時間剖面和結合地震屬性綜合解釋技術,可以增加對復雜地區地震資料的認識程度,提高資料解釋準確度及精度,其中地震屬性技術也是實現地震資料向定量—半定量發展的關鍵技術,可以精確地解釋構造和煤層的賦存狀況。