顯微手術治療顱內動脈瘤的臨床療效觀察

陳煥磊 劉文濤 紀宇

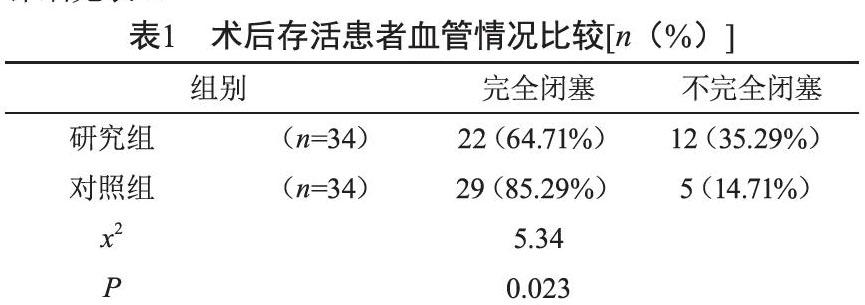

【摘要】目的 觀察分析利用顯微手術對比傳統手術治療顱內動脈瘤急性期破裂的臨床效果。方法 選擇2018年12月~2019年7月我院進行診斷治療的急性期顱內動脈瘤破裂的68例患者進行不同治療方案的臨床研究。采取隨機數字法方式分為研究組和對照組,每組 34例。結果 術后行血管造影發現,研究組患者血管完全閉塞22例64.71%,不完全閉塞12例35.29%;對照組患者血管完全閉塞29例85.29%,不完全閉塞5例14.71%;對比觀察手術后出現并發癥的情況,研究組患者術后并發癥發病率17.64%;對照組患者術后并發癥發病率23.53%。研究組患者術后并發癥發病率較對照組明顯低,且并發癥癥狀較輕。比較兩組患者手術后血管通路情況以及并發癥發病率發現,差異有統計學意義(P<0.05)。結論 顯微下夾閉手術的治療方法與既往的血管內介入術比較,治療顱內動脈瘤急性期破裂的效果明顯較好,且并發癥發病率較低。

【關鍵詞】顯微手術;顱內動脈瘤;急性期破裂;效果觀察

【中圖分類號】R732.2 【文獻標識碼】A 【文章編號】ISSN.2095.6681.2020.8..02

顱內動脈瘤是一種發病率極高并具有高致死率和高致殘率的腦血管疾病,患病人群主要以老年人為主[1]。假如顱內動脈瘤出現破裂就極其容易誘發蛛網膜下腔的出血,伴隨病情的迅速加重惡化,常見有體溫上升、惡心嘔吐、全身大汗出的癥狀,甚者病情嚴重的可能出現休克昏迷等嚴重不良事件[2]。

微導管技術、神經影像學及醫用材料學的協同發展,促進了顱內動脈瘤臨床治療手段從曾經的開顱手術向血管內介入手術的轉型,這為某些復雜性動脈瘤的患者達成了更為理想的手術效果[3]。隨著臨床醫療技術和治療手段的不斷推陳出新以及臨床醫師治療經驗的不斷累積,目前我國治療顱內動脈瘤有多種手術方案可選擇,療效均有較好評價[4]。本次研究主要針對治療顱內動脈瘤的兩種不同手術方式比較顯微手術對比傳統手術即血管內介入術的臨床治療效果,具體總結如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

擇取2018年12月~2019年7月期我院進行診療的急性期顱內動脈瘤破裂的68例患者進行不同治療方案的臨床觀察。所有患者中包含男39位,女29位,患者年齡26~73歲,平均(53.6±8.2)歲;入院時顱腦 CT診斷采用Fisher分段標準,其中Ⅰ~Ⅱ級42例,Ⅲ~Ⅳ級26例;入院后立即進行Hunt-Hess分級,Ⅰ至Ⅱ級44例,Ⅲ~Ⅳ級24例;所有患者動脈瘤大小在0.35~2.4 cm;窄頸(≤4 mm)患者43例,寬頸(>4 mm)患者25例,動脈瘤位于大腦前循環51例,位于大腦后循環17 例。隨機分組分為研究組和對照組,每組34例。觀察組前循環動脈瘤破裂24例,后循環動脈瘤破裂10例;對照組前循環動脈瘤破裂27例,后循環動脈瘤破裂7例。兩組分別比較患者性別、年齡、腫瘤性質等數據資料發現,差異無統計學的意義(P>0.05)。

1.2 病歷剔除標準[5]

①患者年齡大于75歲;②蛛網膜下腔出血超過3天;③動脈瘤頸寬度大于瘤體者;④既往有顱內動脈瘤破裂并手術史;⑤發生大出血需急診手術治療者;⑥梭形動脈瘤;⑦動脈瘤直徑小于2 mm,動脈瘤頸和載瘤動脈及鄰近分支區分不清者;⑧瘤體占位引起神經功能障礙者。

1.3 手術方法

對照組采取血管內介入手術方法治療,患者行全麻后泵入尼莫地平,經股動脈穿刺,再用3D3D彈簧成籃圈或微彈簧圈進行栓塞。

研究組患者采取顯微下夾閉手術方法治療,在全身麻醉后選擇適宜的操作入路,在顯微鏡下將腦池充分開放,釋放腦脊液 ( 側裂池及腳間池 ),清除凝血,探查病灶及其周圍情況,分離瘤頸然后進行夾閉操作處理。

1.4 觀察指標及評價標準

觀察比較兩組患者術后存活者的血管恢復情況及出現并發癥的情況,動脈血管恢復正常則評為完全閉塞,術后動脈血管有所改善但仍未恢復正常則評為不完全閉塞。

1.5 統計學方法

本研究中的數據處理均使用統計學軟件SPSS 20.0進行計算處理,計量數據以(x±s)表示;計數數據以率(%)計算,使用x2檢驗,等級數據使用秩和檢驗,以P<0.05為比較存在統計學意義。

2 結 果

2.1 術后比較血管通路情況

術后行血管造影發現,研究組患者術后血管完全閉塞22例64.71%,不完全閉塞12例35.29%;對照組患者血管完全閉塞29例85.29%,不完全閉塞5例14.71%,比較兩組患者術后血管通路情況發現,差異有統計學意義(P<0.05),詳細見表1。

2.2 兩組患者手術后并發癥比較

研究組患者術后出現腦血管痙攣 2例、短暫性腦缺血1例、載瘤動脈狹窄1例、載瘤動脈閉塞2例,并發癥發病率為17.64%;對照組患者術后發生腦血栓3例、腦血管痙攣1例、顱內動脈瘤破裂2例、后循環閉塞2例,術后并發癥發病率為23.53%。研究組術后存活患者的并發癥發病率與對照組比較明顯較低,且癥狀略輕。比較兩組患者術后并發癥的發病率情況發現,差異有統計學的意義(P<0.05)。

3 討 論

顱內動脈瘤是目前臨床多見的以腦動脈內腔的局限性不正常擴大造成動脈壁突出的一種病癥 [6],是誘發蛛網膜下腔出血的關鍵因素,一旦發病則惡化危重,可引發患者癱瘓殘疾甚至死亡,嚴重威脅患者生命及生活質量[7]。

綜上所述,患者發生顱內動脈瘤急性期破裂時選用顯微手術方案治療效果明顯優于血管內栓塞介入手術方法,且術后并發癥發病率較低,并發癥較輕。建議臨床治療可以根據患者病情選擇合適手術方案。

參考文獻

[1] 呂曉俊,張 靜.開顱手術夾閉與血管內介入栓塞治療破裂顱內動脈瘤療效比較[J].浙江創傷外科,2018,23(05):916-917.

[2] 楊 繼,田 彩.血管內介入術治療顱內動脈瘤對住院情況及恢復效果的影響[J].山西醫藥雜志,2018,47(20):2465-2466.

[3] 武 楠,劉 燕,謝 丹.行頸內動脈大動脈瘤血管內介入治療的護理體會[J].齊魯護理雜志,2018,24(11):111-113.

[4] 劉建民,段國禮.支架結合彈簧圈治療急性期破裂顱內動脈瘤前沿展望[J].醫學研究生學報,2018,31(3):229-234.

[5] 劉森文,陳旭東.顱內動脈瘤血管內治療現狀與進展研究[J].世界最新醫學信息文摘,2019,19(09):40-41.

[6] 周 偉,傅玉瓊,范秀云,張明偉.顯微外科手術在顱內動脈瘤中的應用效果及對患者應激程度的影響研究[J].中外醫學研究,2019,17(3):34-35.