電力現貨市場環境下的可調節負荷機制研究

周 波,丁 榮,徐 寧,徐 楠

(國網河北省電力有限公司經濟技術研究院,河北 石家莊 050021)

0 引言

隨著我國經濟快速發展,人民生活水平迅速提高,電力需求穩步提升,尤其是夏季空調負荷和冬季電采暖負荷較大時段,電力系統供需平衡緊張,存在“硬缺電”現象。為緩解電網負荷高峰時段供需平衡矛盾,電力需求側管理技術的相關理論和實踐得到了廣泛研究。

國外對需求側響應的研究始于20 世紀70 年代[1],主要從需求側響應資源和能效資源兩方面開展相關研究[2-3]。文獻[4]測算了不同用戶的電價彈性及參與需求側響應的程度;文獻[5-6]通過研究指出,采取尖峰電價政策有利于調動可調節負荷資源參與響應;文獻[7-8]分別構建了智能電網和智能家居背景下的電力需求側響應模型;文獻[9]研究了包含燃氣三聯供系統的電力需求響應情況。我國對需求側響應的研究和實踐從20 世紀90 年代開始。文獻[10]對需求側響應的基本概念、方法和美國典型需求側響應項目進行了介紹;文獻[11]介紹了電力市場中長期交易模式下的需求側響應,未涉及電力現貨市場;文獻[12]對電價和負荷曲線的相互關系進行了求解,并以此為基礎建立了分時電價模型;文獻[13]設計了峰谷分時電價的定價模型,通過對算例仿真驗證了可行性;文獻[14]深入研究了尖峰電價機制,建立了供、用雙方利益平衡的尖峰電價定價模型;文獻[15]通過模糊聚類的算法對分時電價下用戶的需求側響應情況進行了評估。文獻[16]在分時電價優化模型中引入了用戶綜合滿意度指標,并將創建的用戶滿意度指標整合進峰谷分時電價決策模型中。現有研究均基于非電力現貨市場環境進行分析,而在現貨交易機制下,如何運用價格手段調動需求側資源保證電力市場供需平衡,現有研究成果均不成熟。

針對上述問題,在梳理電力需求側響應相關研究成果的基礎上,對電力現貨市場環境下的電力需求側可調節負荷機制進行深入分析,提出了適應電力現貨市場交易規則的可調節負荷運行機制。在理論研究的基礎上,根據某省實際情況進行仿真分析,仿真結果驗證所提機制的合理性和可行性。

1 拍賣機制簡介

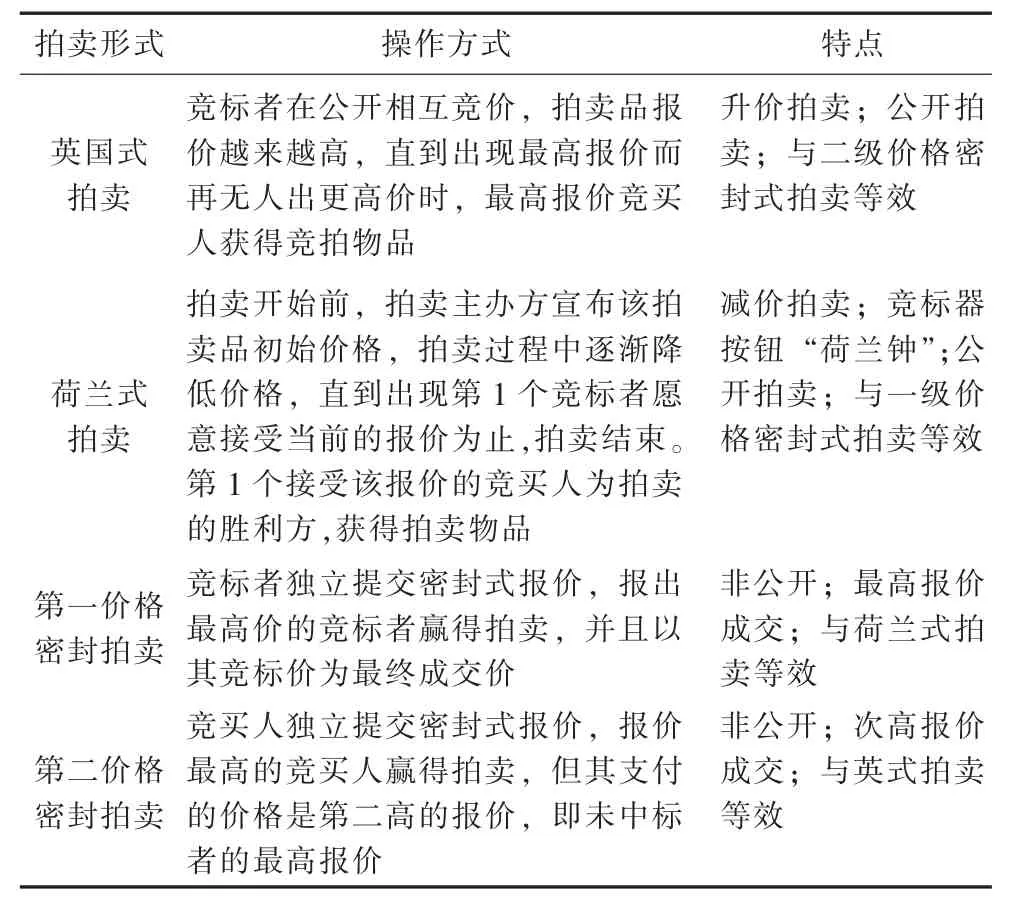

拍賣的基本類型共有4 種:英國式拍賣、荷蘭式拍賣、第一價格密封拍賣和第二價格密封拍賣,4 種拍賣形式的特點見表1。

表1 4 種基本拍賣類型的特點

4 種基本的拍賣類型通常針對單個物品一次拍賣出售的情況,對于多個物品以及可分割物品(如電力),須采用逐次進行、多場拍賣的形式出售商品,該形式稱為序貫拍賣,即多個物品以多次拍賣的形式出售。

序貫拍賣屬于升價拍賣方式,在拍賣過程中,每個競買人均按照事先分配的競拍序號按順序進行競價,每位競拍人只知道其前一位競拍人的報價,并根據前一位競買人的競價和自己的私人估價開展報價,若競買人在某輪次競拍過程中選擇放棄競價,則該競買人在隨后的競價輪次中不再有報價資格[10-13]。

2 基于需求側響應的可調節負荷機制設計

基于用戶需求側響應的可調節負荷機制遵循“契合電力用戶的用能特點及電力價格需求彈性、適應電力供需形勢及現貨市場規則、科學反映不同用戶利益分配關系、動態聯動年度調節” 原則進行設計,建立包含可調節負荷容量市場、電量市場的二級市場模式。容量市場初期按照政府行政指令確定市場容量和市場主體,電量市場則由市場主體采用序貫拍賣方式進行競價。

2.1 容量市場

調度機構按照區域內年度電力供需平衡預測情況,開展下一年度尖峰(頂峰)負荷水平預測,并與年度電網最大供電能力進行比較,預估年度最大電力供應缺口ΔQ0。

根據預測的年度最大電力供應缺口ΔQ0,調度機構與政府能源主管部門溝通協商,確定可調節負荷容量市場的規模Qd,應保證Qd>ΔQ0。

按照政府部門批復的可調節負荷容量市場規模,確定容量市場參與主體。在市場建設初期,建議沿用行政手段確定市場主體(可參考有序用電主體名單),避免市場規則不完善、市場主體對規則不熟悉造成市場失靈。在市場運行成熟后,通過框架招標等市場化方式確定市場主體。

關于補償標準。在市場建設初期,建議由政府部門采用行政手段確定容量補償額度,在市場運行成熟后,通過招標方式確定容量補償額度(邊際報價,即臨界中標主體的投標報價)。

關于補償金額來源。容量市場參與主體為保證電力市場安全穩定運行做出了貢獻,應由全體電力用戶對其進行補償。建議探索通過加收輸配電價附加費等方式收取該項費用。該項費用設置獨立賬戶,由政府主管部門管理、接受社會監督,專款專用,與電網公司無關。

2.2 電量市場

調度機構根據區域內電力供需平衡預測情況(市場建設初期按照日前發布開市通知,即在N-1 天確定是否需要在第N 天開啟需求側可調節負荷市場),針對“硬缺電”時段,提前發布可調節負荷電量市場開市通知。

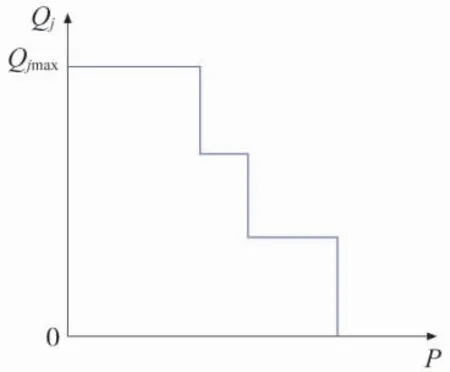

調度機構根據電網供需平衡預測情況確定的年度第i 次啟動可調節負荷電量市場的電力缺口為ΔQi(ΔQi=ΔQ0),交易中心負責組織需求側響應市場各主體針對“硬缺電”時段開展“報量又報價”模式申報購電需求(可仿照電廠報價、采取三段式報價)。在可調節負荷電量市場中購電商j 的購電需求報價如圖1 所示,圖中縱坐標Qj表示購電商j 在市場中申報的用電量需求,Qjmax表示其最大用電量,橫坐標P表示購電商j 針對不同用電需求的報價,隨報價升高,用戶用電意愿降低。

圖1 購電商j 的購電需求報價曲線

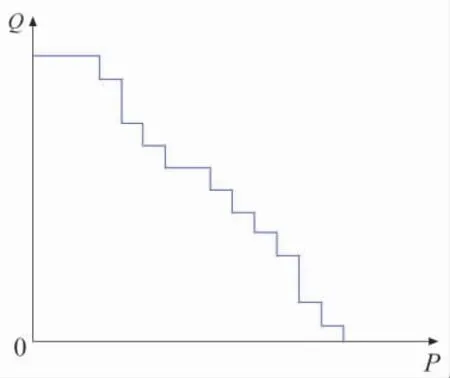

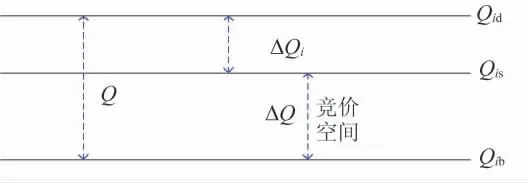

電力交易機構將日前匯總收集的所有購電商的購電需求報價封存,形成可調節負荷電量市場總報價曲線如圖2 所示,此時電力市場的供需狀況如圖3 所示。可調節負荷電量市場的總份額為

式中:Q 為可調節負荷市場的總可調節電量;n 為參與可調節負荷電量市場的用戶數量。

圖2 總購電需求報價曲線

圖3 電力供需狀況

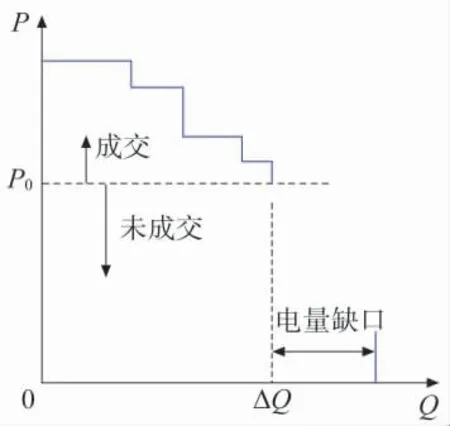

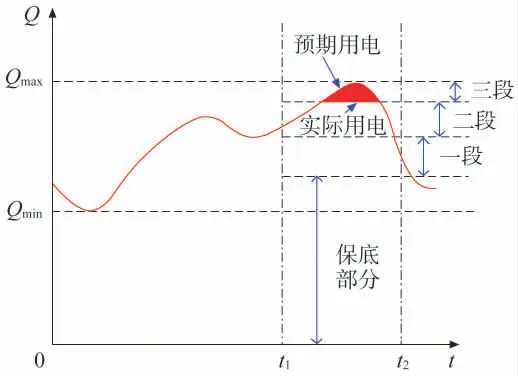

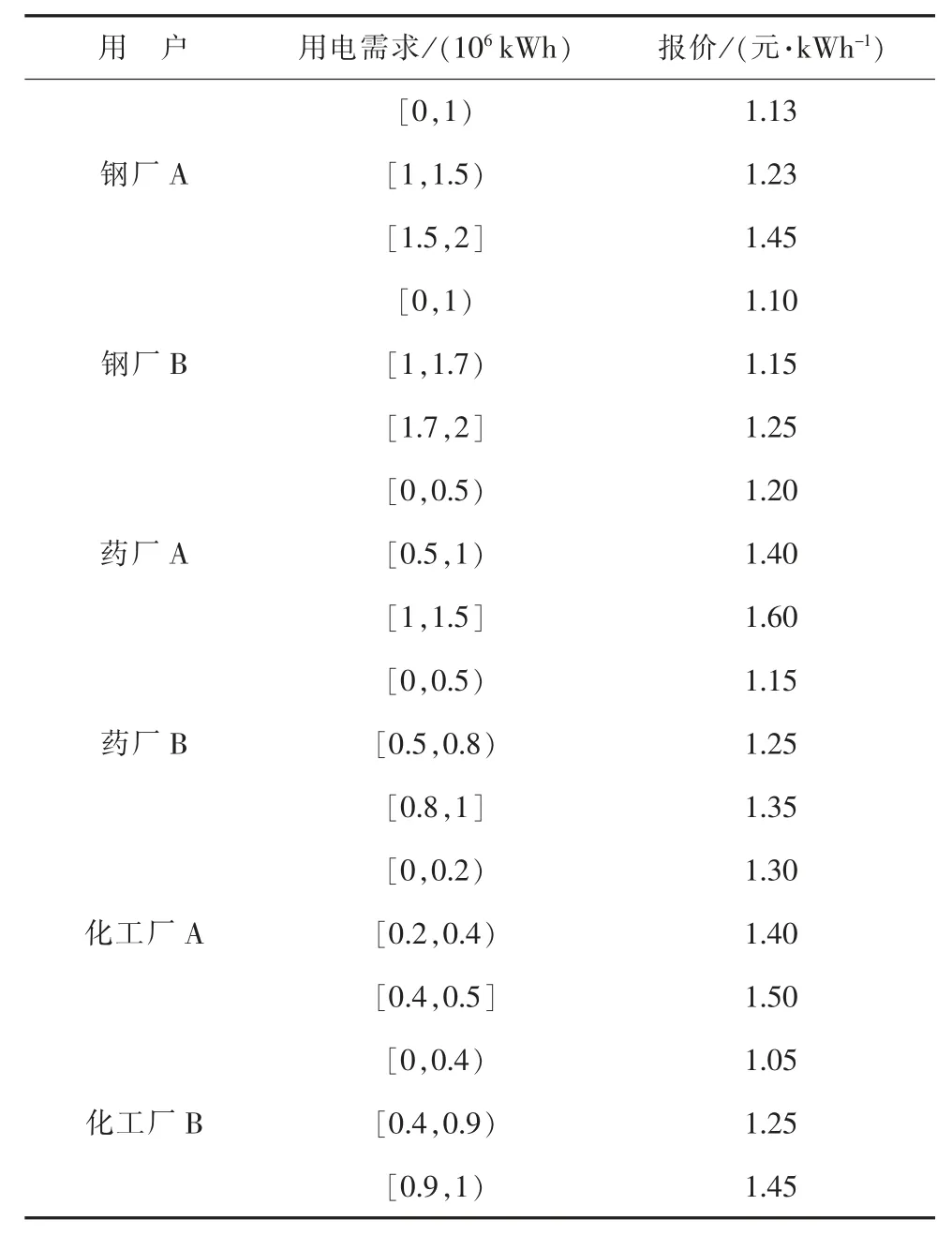

從圖3 可以看到,預計第i 個缺電時段內,電力市場的最大用電需求為Qid,最大電力供給為Qis,存在ΔQi的電力供應缺口。可調節負荷市場的總可調節用電需求為Q,啟動可調節負荷市場后,由所有可調節負荷市場參與主體競價爭奪可競爭電量份額ΔQ,電力市場總用電需求扣除可調節市場的用電需求后,其他電力用戶的用電需求為Qib(Qib=Qid-Q,且Qib 圖4 可調節負荷市場競價結果 從圖4 可以看到,在缺電時段內,可調節負荷市場主體競價爭奪圖4 中ΔQ 部分的可競爭電量份額,圖4 中P0為可調節負荷市場的邊際成交價,即當用戶的報價低于邊際成交電價P0時,競價失敗,無法用電;當報價高于邊際成交電價P0時,競價成功,可以用電。 可調節負荷市場的競價結果排序相當于購電權排序,即在電力供應不足時優先向高價用戶售電,也可以理解為電力供應不足時優先將低價用戶限電。 可調節負荷電量市場的結算,按照用戶報價及實際用電量開展結算。 圖5 為某參與需求側響應市場用戶的用電情況,圖中Qmax、Qmin分別表示該用戶一天內用電最大、最小時段的用電需求。該日[t1,t2]時段需求側響應市場啟動,假設該用戶的三段報價分別為1.35 元/kWh、1.2 元/kWh、1.13 元/kWh,需求側響應市場邊際成交價格為1.15 元/kWh,則該用戶一段、二段成交,三段不成交。圖5 中陰影部分為用戶的缺電量,用戶尖峰時段預期用電和實際用電曲線已在圖5 中標識。 圖5 用戶用電情況 在結算時,針對用戶成交電量采用需求側響應市場封存的用戶報價收取電費。 收取的電費應按兩步制發放,首先按照電力現貨市場成交價支付電廠與電網公司 (上網電價及輸配電價),盈余部分資金返還需求側響應市場未成交用戶,即將支付完上網電價及輸配電價后的盈余部分按照需求響應用戶未成交電量比例進行分配,實現需求側響應市場資金內部循環,即用電主體支付高價對未用電主體進行補貼。 在電力需求側交易市場中,采取序貫拍賣方式開展,假設第j 個購電商第i 次報價為Cji,則第j 個購電商第i 次報價時可了解到前(j-1)個購電商的第i 次有效報價Cj(i-1),如報價Cji≥C(j-1)i則報價有效,如Cji 假設某次迎峰度夏時段,電網尖峰負荷為40 GW,電網最大電力供應能力為36 GW,電網可調節負荷容量市場用戶共6 家,市場容量為8 GW。 按照序貫拍賣組織6 家用戶開展競價,最終報價單見表3。 可爭奪的電力市場份額為4 GW,除可調節負荷市場外的電力現貨市場出清價格為1.05 元/kWh。 按照可調節負荷市場報價從高到低依次排序,則成交記錄如表4 所示。 表3 可調節負荷市場競價結果 表4 可調節負荷市場成交結果 按照拍賣成交結果,按照電力現貨市場均價支付電費后,可調節負荷市場盈余資金124 萬元,未中標電量共4×106kWh,則對未中標電量度電補償為124÷400=0.31(元/kWh),各用戶獲得的補償款見表5。 表5 可調節負荷市場補償款分配結果 根據上述可調節負荷市場的盈余及補償分配結果可以看到,市場交易結果符合“誰受益,誰付款”原則,確保了公平,申報高價的用戶保證了自己的用電需求,低價用戶未能正常用電但因其限電行為獲得了額外補償,確保了各方利益的均衡。 在深入研究電力現貨市場規則和可調節負荷市場基本原理的基礎上,將經濟學中的競價拍賣理論引入電力市場中,設計了一套與電力現貨市場規則密切銜接的可調節負荷市場,市場包含容量市場和電量市場。在報價階段采用序貫報價的方式,在結算階段采取“報價成交、盈余返還”的方式,可實現資源的優化配置,符合“誰受益,誰付款”原則,在保證公平的基礎上實現了各方利益的均衡,并通過實際算例驗證了機制的可行性與分配結果的合理性。 在可調節負荷市場運行方面,采用用戶依次序貫報價的方式形成總報價曲線,在缺電時段按照報價由低到高的次序依次切除用戶負荷保證系統平衡。未來,在市場的報價組織、用戶的響應方式方面,可以結合現貨市場的建設情況繼續進行深入探索,在保障電力系統安全運行的基礎上實現資源的優化配置。

2.3 負荷市場結算

3 算例分析

3.1 基礎數據

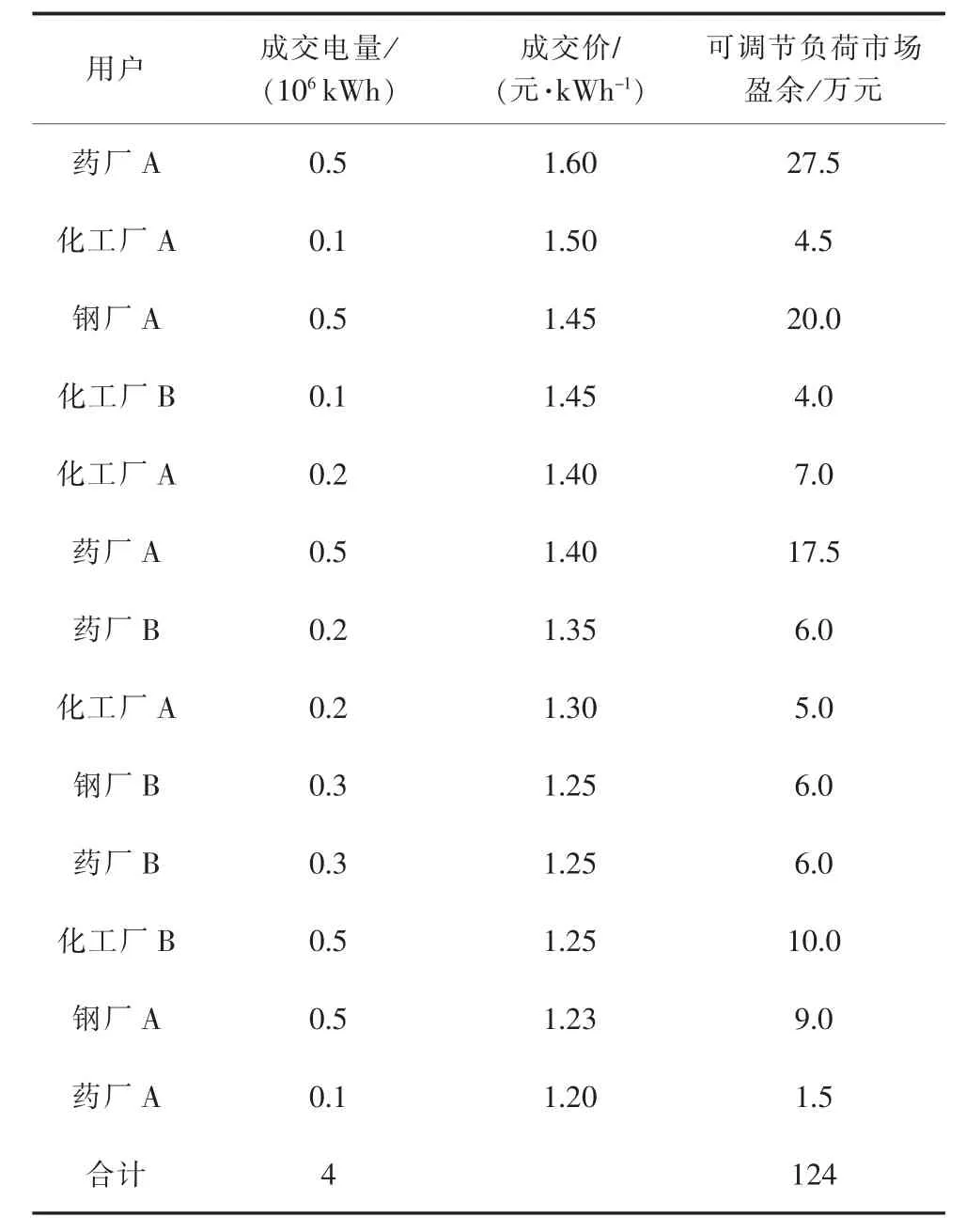

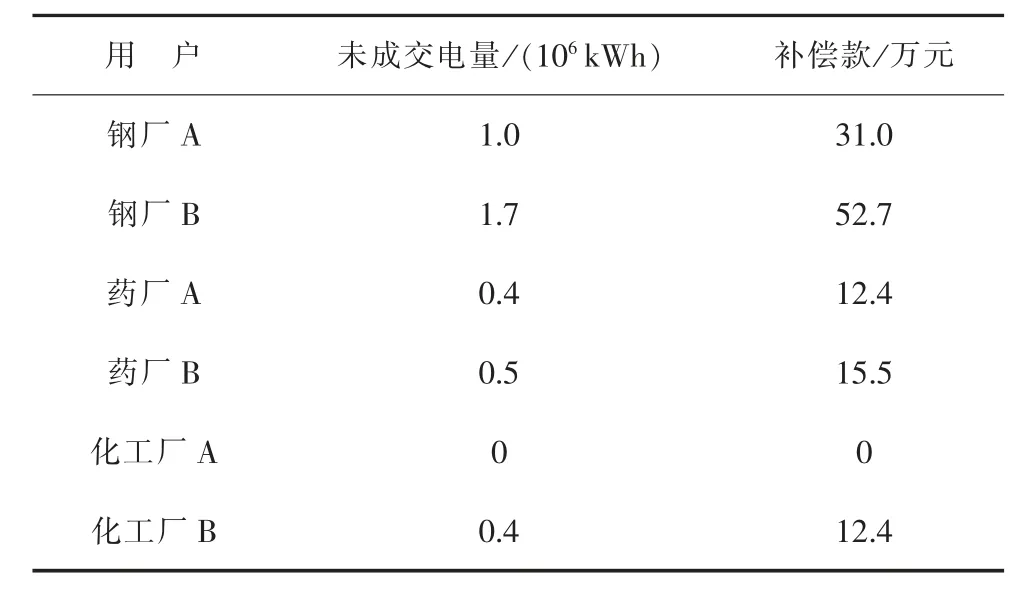

3.2 測算結果及分析

4 結語