近急斜綜采工作面礦壓控制及數值模擬研究

常文遠

(西山煤電集團有限責任公司鎮城底礦, 山西 太原 030053)

引言

隨著礦山的開采強度不斷增大,賦存條件較好的煤層已經逐步枯竭,煤層開采已經逐步向著賦存條件復雜的煤層轉移。急傾斜煤層是指煤層的賦存角度大于45°,屬于難開采煤層。急傾斜煤層占我國煤層總量的15%~20%。由于急傾斜煤層的頂底板及兩幫巖體的巖性不同,所以巷道的圍巖變形及礦壓顯現情況較為復雜[1-2]。急傾斜煤層巷道應力及變形呈現出非對稱的狀態且由于煤層傾角較大,極易引起巖層的滑移。此前眾多學者對急傾斜煤層巷道圍巖變形情況進行了一定的分析[3-4]。本論文通過分析急傾斜煤層巷道圍巖破壞機理提出相應的支護方案,并利用數值模擬軟件對支護方案的可行性進行了驗證,為解決急傾斜煤層巷道變形大的問題提供一定的借鑒。

1 急傾斜煤層巷道變形機理研究

急傾斜煤層巷道的礦壓顯現情況與緩傾斜及傾斜煤層大致相同,但在開采急傾斜時,由于煤層傾角較大,所以巖石的重力與巖石層理夾角減小,所以在層理方向上重力的作用效果明顯增大,產生頂板的冒落,巖層移動等現象。

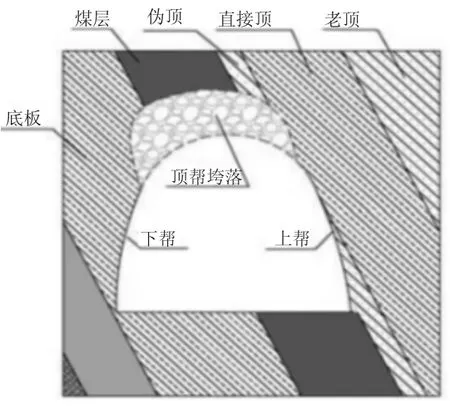

急傾斜煤層巷道煤巖受到重力作用下沉,且在傾斜面上會有下滑的趨勢。所以巷道的頂板及兩幫會朝著掘進方向發生變形。隨著圍巖的松動破壞向著巖體深部擴展,頂板上部應力拱會朝著巷道的上角移動,使得巷道的應力環境重新分布。巷道兩幫由于支撐力的不均勻性,造成巷道左幫的水平及垂直壓力升高,圍巖變形嚴重,發生煤巖的破壞。同時由于應力分布的不對稱性,巷道圍巖的破壞及變形在同斷面內也存在著明顯的不對稱性,且在靠近頂板的位置圍巖變形大,所以頂板的冒頂多出現在這一側。如圖1 所示為急傾斜巷道頂板的垮落示意圖。

圖1 急傾斜巷道頂板垮落圖

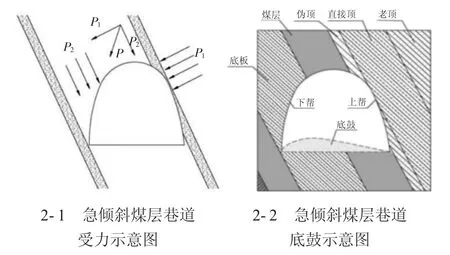

對巖石的重力P進行分解,分解為垂直層面的分力P1及沿著層面的分力P2,隨著煤層的傾角增大,重力在層理方向的作用逐步增大,當重力的分力大小超過巖層間的內聚力時,巖層發生相對錯動。當煤層巷道的頂板巖層較為堅硬且煤層與相接巖層的巖性較為松軟時,滑動現象極為明顯,從而引起頂板的上覆巖層下沉,當巷道的底板為煤層時,底板會出現底鼓現象。急傾斜煤層巷道受力如圖2-1 所示。

圖2 急傾斜巷道破壞機理示意圖

在選用非封閉式支護技術進行支護時,由于巷道的底板屬于敞開支護,受到高應力巖層的應力傳遞,巷道的底板中部靠近下幫的位置出現裂縫,底板受到兩側的擠壓形成彎曲狀態,當達到新的平衡時,出現巷道的底鼓,如上頁圖2-2 所示。

2 支護方案可行性研究

在原有錨網索耦合支護的基礎上采用底板錨桿、注漿錨索等結構對底板進行補強支護。為了使支護效果達到最大化,對支護體及支護巖層進行變形協調,達到維護巷道穩定性的目的。經過分析最終確定強力錨桿、注漿錨索、W 型鋼帶、鋼筋網及噴砼的多結構非對稱耦合支護方案。利用數值模擬軟件來驗證支護方案的可行性。

選擇西曲礦的9 號煤層為研究對象。煤層的平均厚度為1.74 m,煤層的傾角為64°,煤層中存在2層夾矸。老頂為細砂巖及粉砂巖組成。直接頂為1.85 m 的泥質砂巖。直接頂為1.6 m 的泥質粉砂巖。老頂為中厚泥質粉砂巖1.36 m。

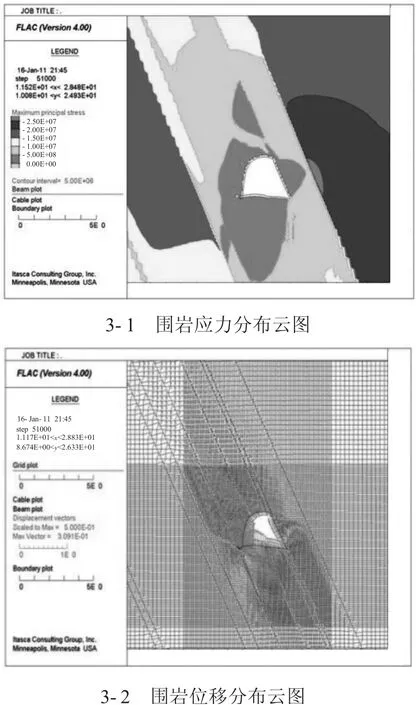

首先進行模型的建立,對模型進行網格劃分,在進行網格劃分時,對模擬結果的精確性要求不高,所以適當的減小網格劃分數。完成網格劃分后對模型約束進行設置,支護方案選擇錨網索+底角錨桿相非對稱支護。完成建模過程后進行計算,結果如圖3所示。

圖3 未支護時巷道圍巖變形云圖

根據圖3-1 應力分布圖可以看出,巷道圍巖的應力呈現出非對稱形態,巷道附近圍巖應力釋放明顯,且在巷道的表面圍巖應力值接近于零,在靠近巷道底板的位置低應力范圍向著巖層的深部進行延伸。最大應力值出現在煤層的直接頂與老頂的接觸面上,最大應力值為25 MPa,且影響范圍較大。觀察圖3-2 發現,巷道的左側變形明顯大于右側變形,且兩側的變形呈現出非對稱分別的狀態。從圖中可以看出巷道的左幫和底板的變形量較大,最大的變形位置出現在巷道的底板位置,底板的最大位移量達到了300 mm 左右,在巷道的左幫偏上的位置出現巖層的大幅度移動,巷道的變形嚴重。

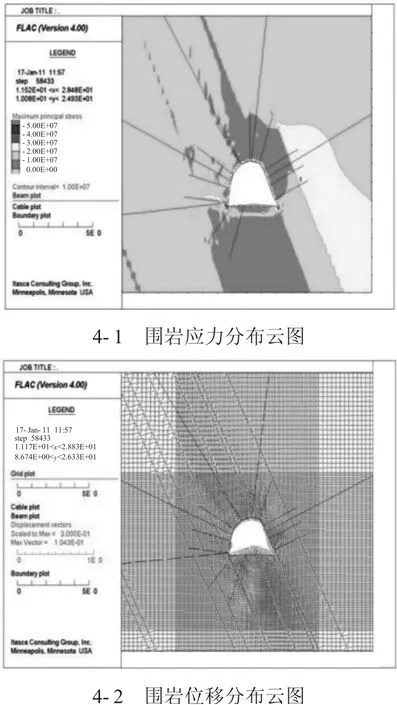

從圖4-1 可以看出,對巷道進行非對稱錨網索支護后,圍巖的應力分布情況明顯有了大幅度改善,圍巖的主應力分布出現均勻化的趨勢,高應力區的應力分布逐步向著地應力區開始轉化,但在巷道的直接頂和老頂的接觸位置出現小范圍的應力集中,應力最大值從25 MPa 降低至了20 MPa。觀察支護后的圍巖圍巖分布云圖發現在經過錨網索支護后,圍巖的變形量有了大幅度的減小,巷道的最大位移變形區出現在巷道的左側底板,最大位移量僅為100 mm,同時巷道兩幫的變形量均小于50 mm,可以看出支護后的巷道圍巖變形得到了較好的改善,圍巖整體應力及位移均大幅度減小。

圖4 支護后巷道圍巖變形云圖

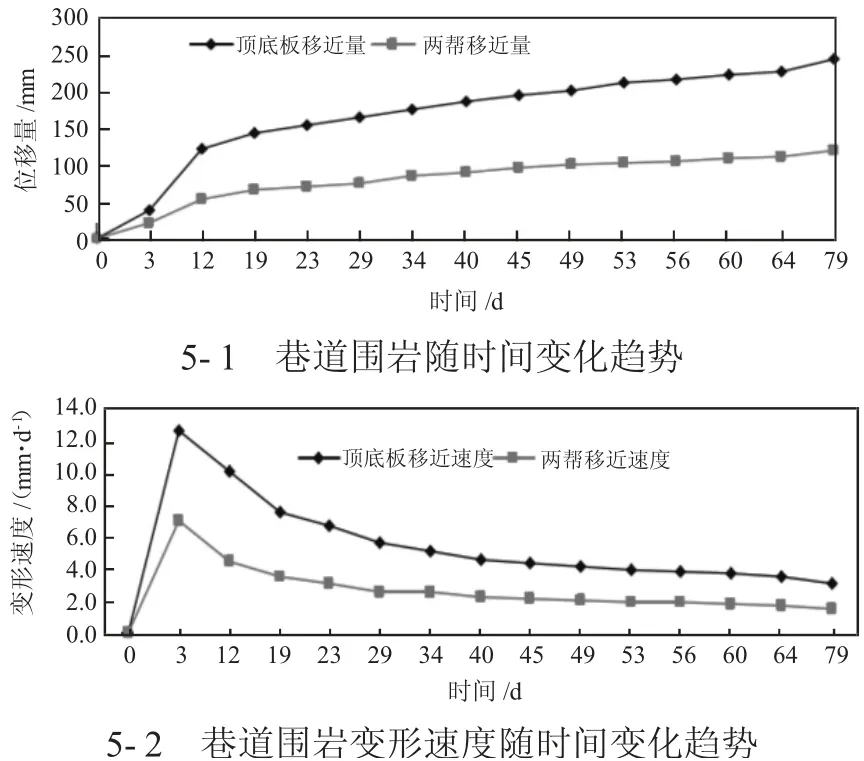

通過數值模擬的分析可以看出,支護后的巷道圍巖變形得到了有效的改善。將支護方案用于西曲礦9 號煤層巷道監測支護后的位移變形情況。巷道圍巖變形隨時間的變化曲線如圖5 所示。

圖5 巷道圍巖變形圖

可以看出,隨著時間的增長,巷道的圍巖變形呈現出持續增長的趨勢,但增長的速度隨著時間的增長呈現出先增大后減小的趨勢。頂底板及兩幫的變形量在19 d 時區域基本穩定,頂底板的相對移近量為243 mm,巷道的兩幫移近量為120 mm。頂底板的相對移近量在前19 d 時的平均速度為7.9 mm/d,且最大的變形速度為12.7 mm/d。隨著時間的增加,頂板及底板的移近量呈現出減小的趨勢,19 d 以后的平均速度降低至7.9 mm/d。巷道的兩幫的相對移近量在前19 d 時的平均速度為3.5 mm/d,且最大的變形速度為7 mm/d。隨著時間的增加,兩幫的移近量出現減小的趨勢,19 d 以后的平均速度降低至3.7 mm/d。在掘巷支護的前期,由于掘進的影響,巷道的變形較大,隨著掘進時間的增加,支護體與巷道的圍巖相互耦合,此時的巷道變形量趨于穩定。支護較為成功。

3 結論

1)通過對急傾斜巷道的破壞機理進行研究,給出了強力錨桿、注漿錨索、W 型鋼帶、鋼筋網及噴砼的多結構非對稱耦合支護方案。

2)利用數值模擬對支護前后的圍巖應力場及位移場進行對比,發現優化后的最大應力值從之前的25 MPa 降低至20 MPa,且圍巖兩幫的移近量降低至100 mm。

3)通過對現場支護效果的分析發現,巷道頂板及底板的移近量未243 mm,最高移近速度為12.7 mm/d,兩幫的最大移近量為120 mm,最大移近速度為7 mm/d。