選煤廠末煤動態摻配系統的設計

趙晉紅, 徐曉天, 王世隆

(1.山西晉煤集團晟泰能源投資有限公司技術服務分公司, 山西 晉城 048000; 2.太原理工大學電氣與動力工程學院, 山西 太原 030024)

引言

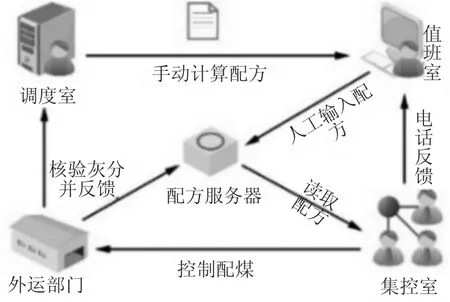

灰分為煤充分燃燒后的殘留渣質,其存在會降低煤炭熱力輸出,增加燃煤設備運行負擔。受限于地質條件和開采環境,出采的原煤灰分參差不齊,將原煤入洗可產出低灰分末煤。按比例摻配不同末煤調制成品煤灰分以滿足客戶需求是煤炭裝車出廠前的重要步驟。成莊礦現有配煤模式如圖1 所示。

圖1 成莊礦現有配煤模式

依據儲煤品質計算配方,手動控制開倉放煤并專人核驗灰分達標與否。此模式配方粗放,隨機性高、勞作強度大、經濟效益低,不利于長期生產。更換部分配煤設備,把全過程狀態量接入控制系統,設計自動化算法替代原先配煤操作將有效壓縮成品煤灰分區間,降低人工干預,提升摻配效率[1-2]。

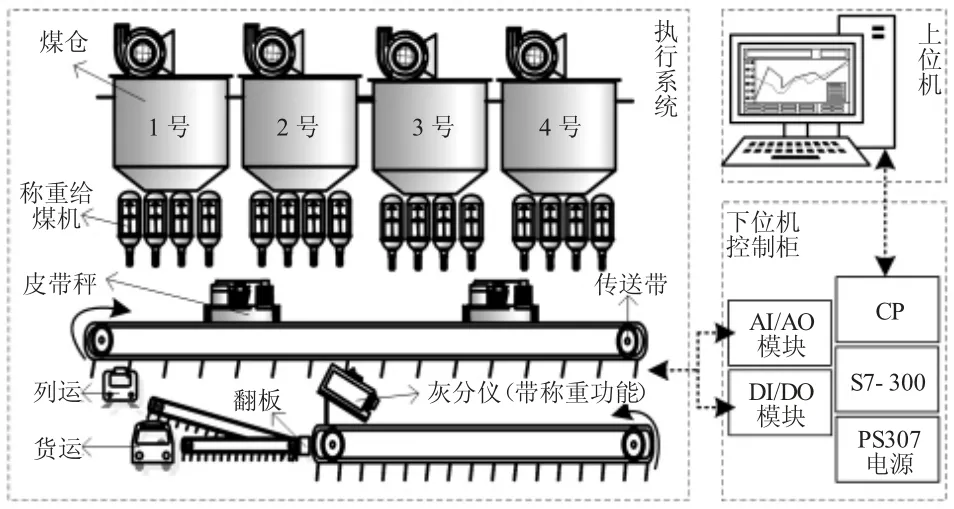

1 摻配硬件設備的改造

在煤倉中布置倉位監測儀實時檢測倉位煤量信息。出洗后末煤依據灰分梯度入儲四個煤倉,其中1號、4 號為高灰分粗煤,2 號、3 號為低灰分精煤。煤倉四腳原先分列四臺給煤機,以固定速率出煤。改進后每倉以一臺稱重給煤機替換一臺普通給煤機,通過變頻器調節稱重給煤機上電機轉速控制落煤量。考慮到精煤不會混配,在傳送帶上部署2 臺皮帶秤,檢測1 號、2 號和3 號、4 號倉中部下方對應傳送帶上的煤料質量。傳送帶末端安裝帶稱重功能的灰分儀檢測成品煤灰分和總重量。成品煤由翻板控制流往貨運通道或列運通道。摻配全過程狀態量與控制參數通過AI/AO 或DI/DO 模塊傳入下位機S7-300,下位機通過CP343 模塊與上位機的相連。整體結構如圖2 所示。

圖2 摻配設備改造

2 摻配軟件算法的實現

系統依托PLC 和WinCC 上位機系統設計摻配算法程序,其主要構成為保護檢測程序、灰分錨定程序和步進PID 程序三部分。

2.1 保護檢測程序的設計

心跳保護:為保證PLC 和WinCC 連接正常,設定PLC 時鐘寄存器,傳輸固定頻率方波信號給WinCC,WinCC 接收后對應回復,以此判識連接是否正常。若PLC 在10 s 內未接收到回應,即判斷連接有誤,動態摻配系統下線,切換為預設的固定摻配比并示警人工干預[3]。

啟停檢測:為保證龐大的摻配系統可靠運行,啟動前系統須運行自檢程序校準子系統。即校驗煤倉煤位信號是否高于最低裕度,給煤機和翻板開停是否靈敏,灰分儀和皮帶秤顯示是否正常。自檢通過后方可加載摻配算法[4]。此前系統將視情況運行固定摻配比或停機待檢。

2.2 灰分錨定程序的設計

場地限制迫使灰分儀置于傳送帶末端,不可避免地會出現控制滯環。配煤開始時系統按照煤倉煤品的入倉灰分和多年人工摻配經驗估算大致配比并鎖定稱重給煤機頻率執行固定摻配比配煤,持續1 min 后灰分儀開始顯示數據并反饋至S7-300,此時啟用動態摻配算法。

灰分儀實時灰分數據波動較大,無法作為有效反饋使用,故在WinCC 中編寫腳本程序錨定灰分數值變化,具體步驟如下:建立實時灰分數組[a]并按序將其取平均建立平均灰分數組[b];比較數組[b]中當前灰分均值和后一灰分均值建立灰分符號數組[c]。用“1”“-1”或“0”分別表示當前灰分均值大于、小于或等于后一灰分均值;在數組[c]中按序每n個數一組求和得到符號和數組[d];數組[d]中最接近于“0”的數據就是均灰分信號曲線的拐點,也可等效為實時灰分信號的峰值拐點[5]。

識別峰值拐點前后數組[d]中數據的增減情況即可得知該點是最高點還是最低點。取平均及求和步長可由監控端設定以適應現場實際。

2.3 PID 步進整定程序的設計

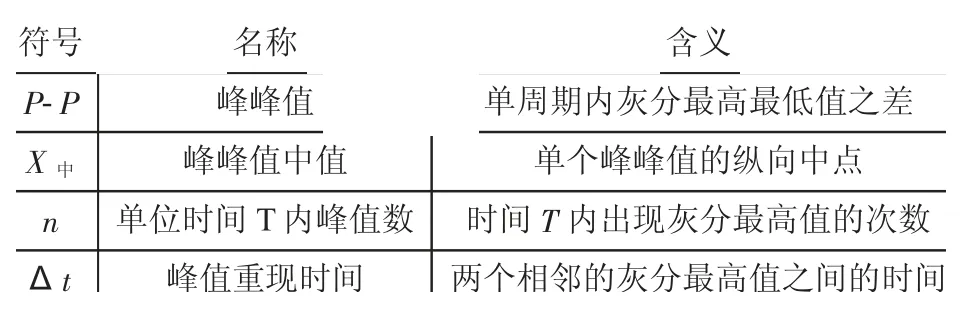

程序的核心采用WinCC 腳本控制下的步進PID 算法調配出煤量。獲取灰分曲線數據后,參考設置好的成品煤灰分閾值上下限,等時間間隔采集實時灰分值用于確認當前灰分數據是否落在允許的灰分區間閾值內。若不在該區間內則算法程序依據預設步長逐步增大比例控制參數P的大小,使曲線盡快到達合理灰分區間之中。隨后采集P-P、X中、n、Δt四個參數量用于后續控制,其含義如表1 所示。

表1 灰分曲線中采集的參量

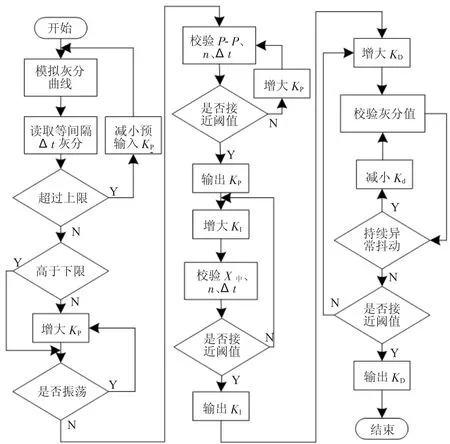

當比例控制參數P粗調配置完成后,將依據上述四個參量細調PID 三參數,詳細的PID 步進整定算法流程如圖3 所示。

PID 步進整定開始后,若距離閾值區間較遠,則每次步進長度比上一次多增5%,以此來快速逼近設定區間上下限。每次摻配完成后,系統自動存儲該次摻配參數到數據庫,以便下次同模式配煤使用,提高靈活性[6]。

3 摻配性能的驗證

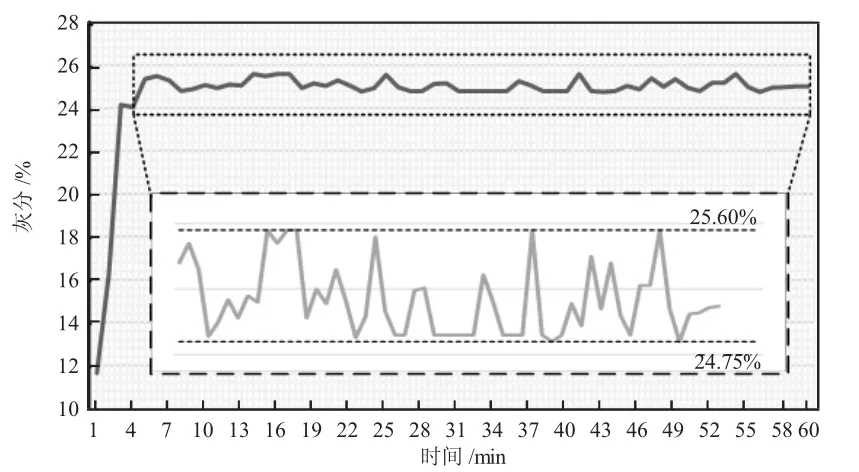

依據摻配算法經行配煤實驗。設定成品煤目標灰分為26%,選定煤品入倉灰分8%~12%的3 號倉和入倉灰分24%~28%的4 號倉。開啟動態摻配系統,動態配煤灰分曲線如圖4 所示。

圖3 PID 步進整定算法流程

圖4 動態配煤灰分曲線

由圖可知,配煤系統穩定后灰分上限閾值為25.6%,下線閾值為24.75%。全過程平均灰分為25.39%。與目標灰分相差0.61%,系統運行良好,可靠性較高。

4 結論

在原有的手動摻配系統下簡單改造而成的成莊礦末煤動態摻配系統,全系統動態運行,精準摻配,降低了人工干預成本,提高了資源配置效率,為同類工程項目設計提供了新思路。