天津老年人長期照護問題研究

◎文/苗世青

一、研究背景

伴隨著人口老齡化的發展以及社會結構的變化,傳統的家庭養老模式逐漸弱化。老年人的養老問題不僅是老年人自身的問題,更是兒女甚至一個家庭乃至整個社會的一個縮影,受到全社會的高度重視,因此長期照護(Long Term Care, LTC)逐漸出現在人們的視野中。根據世界衛生組織給出的概念,長期照護指由非正式提供者(家人、朋友、親戚等)或專業人員(衛生、社會和其他)提供照護服務,為一些喪失自理能力的老人提供照護,從而提高其生活質量,并維持可擁有的獨立、自主和尊嚴的活動。

目前,已有不少城市對老年人的長期照護進行了試點推行,完善養老照護模式刻不容緩。很多學者針對老年人的長期照護模式進行了分析,照護需求主要包括六個方面:生活資助、心理照護、慢性病護理、康復管理、長期臥床護理以及其他專業的醫療護理。曾友燕認為,處于失能且生活不能自理狀態的老年人,需要的是一種能對身心以及生活進行全方位的系統照護的家庭式的護理模式。尹尚菁指出,自我照顧或自理能力不同的老人有著不同的照護需求,可分為輕度依賴、中度依賴以及重度依賴三個階段,根據不同需求,其照護模式也不盡相同。照護方式分為正式照護和非正式照護兩種,除了正式的照護機構,還存在一些非正式的照護,比如一些來自親戚的照護,這些照護是不需要支付報酬的(Tennstedt)。 同時, 學者們分析了影響長期照護發展的主要因素,認為年齡變化和居住環境是主要影響因素。老年人長期照護的需求和種類伴隨著老年人的年齡增長而不斷改變和增多。與城鎮老人相比,農村老年人更需要長期的照護,生活自理能力差的老年人比自理能力強的人更需要照護。該領域的研究成果均認為,長期照護體系尚需不斷完善,其原因在于:一是因為老年人數量增加,服務的要求逐漸增大且多元化;二是由于資金的缺乏,長期照護的養老機構發展緩慢。在有關天津養老的研究中,針對天津老年人長期照護問題的研究還比較缺乏,因此本文嘗試對此問題進行探討并給出合理的對策建議,從而促進天津老年人長期照護體系的優化與完善。

二、天津老年人長期照護現狀分析

(一)天津人口老齡化現狀

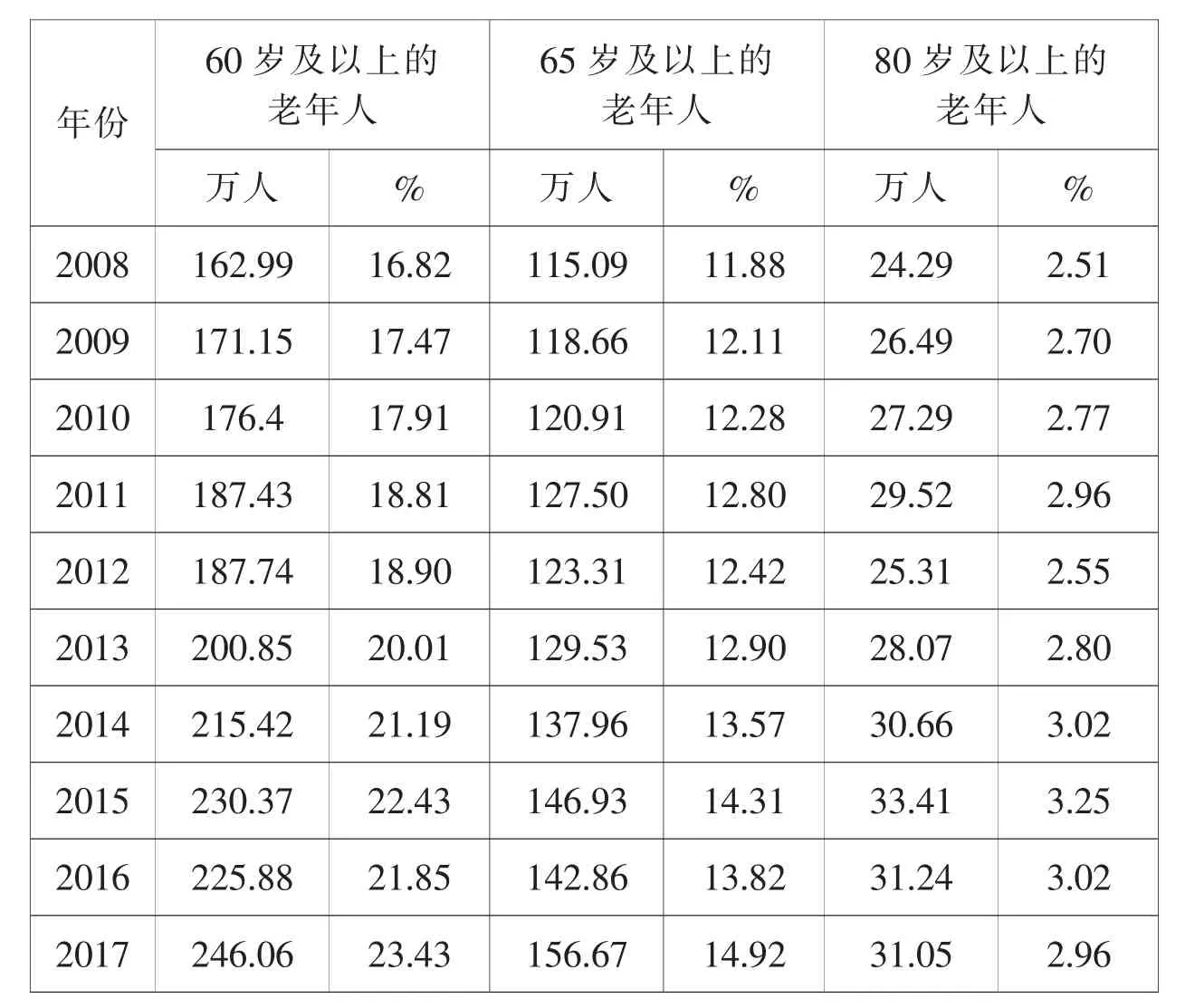

老年人指的是生命周期過程處于老年期的人,聯合國提出老年人的劃分標準是:發達國家為65歲以上者,發展中國家為60歲以上者。根據年齡的不同又將老年人具體劃分為:年輕老人(74 歲以下),老老人(75~84歲),高齡老人(85歲以上)。如表 1所示,2008—2017年間天津人口老齡化總體上呈現上漲趨勢,60歲及以上的老年人從162.99萬人增長到246.06萬人,增長了6.61個百分點。目前,天津已經進入人口老齡化的加速期。根據人口資料顯示,天津人口老齡化具有程度高、增長快且逐步加深的特點。

表1 2008—2017年天津戶籍人口老齡化比例

(二)天津老年人長期照護存在的問題

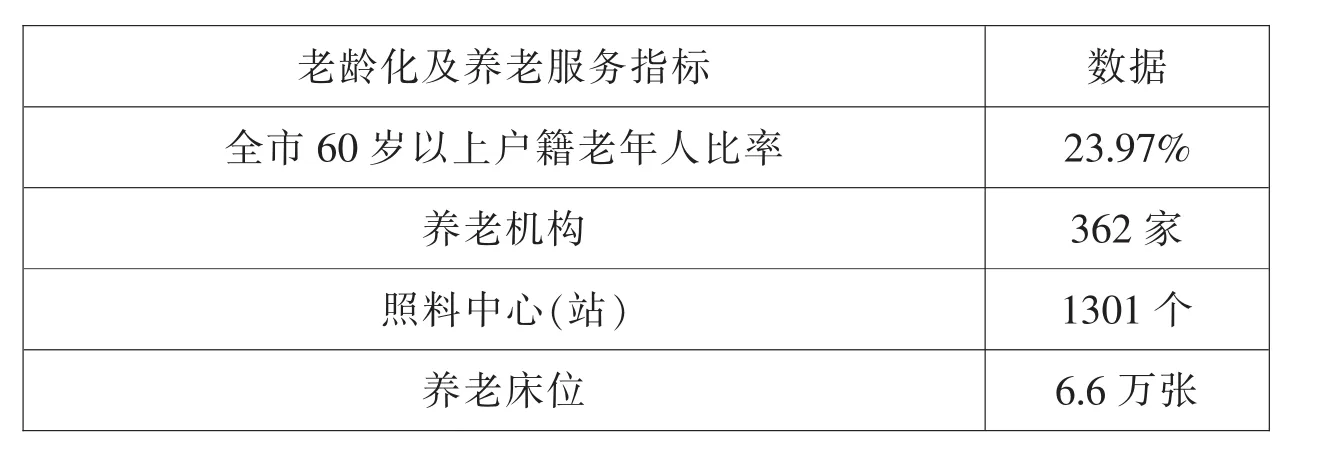

截至2018年底,全市60歲以上戶籍老年人達到259.08萬人,占比23.97%。但養老機構僅362家,共建成照料中心(站)1301個,養老床位共6.6萬張(見表2),按每千名老年人擁有30張床位的指標,尚有1.1萬張缺口,居家養老服務設施僅覆蓋24%的社區(村)。天津養老服務業總體發展較為滯后,存在養老服務供需矛盾。

當前,天津老年人長期照護存在的主要問題是:

1.家庭養老模式弱化。一方面是家庭照護資源的不足,由于計劃生育導致的兒女人口數量減少,加之高速發展的現代化社會中絕大多數婦女都投身于工作,使得照顧老人的人力資源薄弱;另一方面是居家老人對照護需求的提高,隨著社會和科技的增長,人口老齡化在不斷增加,老年人在生活中遇到的困難也會逐漸增加,無疑會使老年人對照護資源產生新的需求。

2.照護機構(照料中心)供需失衡。天津目前照護機構的主要類型為由政府直接或間接進行投資而形成的福利機構、由國家或企業投資形成的機構、由政府基層部門投資和管理的機構以及由個人投資并組織管理所形成的機構,而天津不同區縣的發展水平各不相同,某些區域照護機構設施齊全、專業化程度高,卻常常存在床位不滿的現象,而在一些水平較低的照護機構中存在人滿為患的問題。如表3所示,天津市紅橋區某照料中心入住率最高,接近100%,而南開區、西青區和河西區的三個照料機構入住率偏低,在60%~70%之間。

3.多數照護機構的服務形式和內容單一化。主要圍繞在洗衣、做飯和收拾衛生等基礎性服務方面,缺乏對老年人社會和心理方面的支持幫助,人文關懷不到位,不能滿足老年人晚年生活的情感需求。

表2 2018年天津老齡化及養老服務情況

表3 天津部分區域機構的收費與床位使用情況

三、天津老年人長期照護問題產生的原因剖析

根據天津老年人長期照護的現狀及照護機構的發展情況等因素,我們剖析產生上述問題的原因:

一是養老管理機構的職能尚需進一步明確邊界。根據 《天津市促進養老服務發展三年行動方案(2019—2021年)》,天津養老照護機構的健康支持體系、服務體系以及服務質量等由市衛生健康委、市民政局、市財政局、市殘聯、市發展改革委、市市場監管委、市住房城鄉建設委、市應急局、各區人民政府等責任單位共同負責,而在日常管理中,這加大了擁有類似職能權力的政府部門對權限的統籌難度,不免存在審批繁雜、各部門職責劃分不明確的現象;且受福利多元主義理論的影響,長期照護作為社會福利之一,由政府、市場、家庭等多方主體供給,這種多元互補模式在滿足社會需求的同時,也給政府養老管理機構的工作帶來一定難度,容易出現缺位、錯位和越位,影響照護機構的發展質量。

二是評估標準有待健全和運用。專業細致的評估標準涉及方方面面,不僅包括對照護機構本身的設施設備、照護人員、服務類型等的評估,還包括對被照護者的身體健康、活動功能、自理能力、家庭經濟等情況的評判與劃分。在天津照護機構服務方面的評估中,照護需求等級、護理級別的設定標準還不健全。照護對象的評估方面上,天津多數照護機構對收住對象的要求顯示為“不限”,缺乏對被照護者的健康狀況評估,而對于大部分的老年人而言,他們是有自理能力的,需要的只是一些社區等組織提供的具有社會心理支持類型的活動,但由于評估標準的漏洞卻依然入住了這些長期照護機構,這使得那些真正需要長期照護的老人無處可去。

三是規章制度有待進一步完善。根據2019年天津市民政局發布的《關于做好養老機構設立許可取消的相關工作的通知》,不再實施養老機構設立許可,養老照護機構依法登記后即可開展服務活動,并由民政局告知其運營基本條件,且主要實行事中事后監管。由于對照護機構的規章制度不是很完善,加之部分照護機構本身沒有嚴格約束自己,導致管制不全面、服務質量參差不齊。天津照護機構中多數護工、護理員、醫療人員等持證上崗率低,崗前培訓參與率低,專業化程度距離標準要求還存在一定差距;且在收費問題上,有些照護機構的照護價格是老百姓承受不了的。

四是缺乏法律的約束和保障。關于長期照護機構的監管和長期照護保險制度實施方面的法律還不健全。長期照護機構的監管涉及服務人員、服務項目、服務標準、質量評價等行業規范,而天津關于這些行業規范的法律政策較為碎片化。根據2016年人社廳發布的《關于開展長期護理保險制度試點的指導意見》,全國共有15個試點城市,天津未在其列。目前天津的長期照護保險制度還處于試水期,在長期照護保險基金的預算、制度待遇、與其他養老保障制度之間的管理銜接等方面缺乏相應的法律規定,還不能達到長期照護保險制度實施的要求。

四、天津老年人長期照護發展的對策建議

(一)合理規劃長期照護機構和功能布局

根據前文,天津老年人長期照護機構在功能定位和規劃布局等方面存在一定的不足,這導致長期照護機構資源的浪費,應對其進行合理調整,要從天津各區域發展特點出發,考慮采取階梯式辦法,區分功能和入住的條件,從而適應不同老年人的長期照護需求。在天津市內六區,醫療資源更為聚集,有利于醫療服務的調配流動,此區域的照護機構應主要面向對醫療條件依賴性高的照護對象;在天津環城四區,由于這些區域靠近市內六區,具有完善的基礎設施、交通便利,此區域的照護機構更適合對醫療條件依賴性較低又有照護需求的老人;在天津濱海新區,針對該區域常住人口中外來人口占一半以上,預計未來會有更多老年人跟隨子女來濱海新區生活,因此濱海新區應適當發展和完善照護機構,幫助來濱人員解決后顧之憂;在靜海、武清、薊縣等郊縣地區,一方面可以利用自然環境優勢,發展生態型高端養老照護模式;另一方面要強化街鎮衛生院、社區衛生服務中心、村衛生室等標準化建設,依托這些衛生機構完善養老照護服務,滿足當地百姓的切實需求。同時,針對天津多數照護機構的服務質量低和內容單一化問題,應完善醫養結合長期照護模式,提高專業水平;提供多元化的長期照護服務,如提供專門針對老年人的營養午餐,建立老年人娛樂中心并組織老年人參與娛樂活動,包括書法、舞蹈、剪紙等鍛煉身心的活動。

(二)促進社會化的長期照護供給體系的發展

針對天津老齡化現象嚴重以及長期照護中存在的問題,僅僅依靠天津市政府的財政支持、制度安排及規范管理來解決是難以持久的,應該將由政府支出轉向社會集體共同的努力。政府應出臺相關利好政策,吸引企業投身于醫療照護的行業中,擴大醫療照護體系的范圍,滿足老年人盡可能的需求。天津作為國家中心城市,在不斷地推進智慧化建設,已具備良好的智能化基礎條件,養老服務作為社會發展事業之一,應與智慧城市建設相協調,應鼓勵企業研發智能健康養老的技術和產品,促進智慧養老系統在長期照護中的運用。此外,也可以與相關醫學院校建立合作關系,加強志愿者隊伍的建設,動員人們投身于對老年人照護的事業中。

(三)完善相關政策并健全法律法規

政策和法律法規的完善,能確保養老機構長期照護模式的健康發展。根據前文,天津的規章制度及相關法規還有待進一步完善,為了老年人健康地生活,必須創造出良好的制度環境。應根據不同階段類型的老年人制定相應的政策,并將長期照護盡早列入法律、法規修訂的軌道,加強法制化建設,確保有法可依。