基于SWMM的濟南韓倉河流域宏觀LID實踐模擬

王 琳,陳 剛,2,王 晉,2

(1.中國海洋大學 環境科學與工程學院,山東 青島 266100;2.中國海洋大學 海洋環境與生態教育部重點實驗室,山東 青島 266100)

低影響開發(LID)實踐是我國海綿城市建設的一種重要途徑,LID措施通過對雨水的滲透、儲存、調節、運輸與截污凈化等功能,實現對徑流總量、徑流峰值和徑流污染的控制[1]。LID根據定義可以分為宏觀尺度和微觀尺度,目前相關實踐研究主要集中在對工業園、示范小區中微觀LID控制單元的水文水質模擬及LID的模擬參數率定方面,對宏觀流域尺度LID組合體系的水文水質綜合控制效果模擬研究較少[2-5]。

SWMM模型是美國環境保護署(ESEPA)開發的城市暴雨管理模型,能夠模擬城市降雨徑流、匯流過程以及多種污染物的累積、沖刷現象,具有較強的適用性和普遍性,在國內外得到了廣泛的應用[6,7]。Suhyung Jang和趙磊等的研究表明為模擬城市環境而建立的SWMM模型在進行自然流域尺度下的模擬應用時也表現出了較好的適用性,且SWMM內部包含大量常用LID模塊、主要產流匯流模型,具有高集成性、綜合化連續模擬的特點[8,9]。因此,本研究以濟南韓倉河流域為研究對象,利用SWMM技術對宏觀尺度的LID組合----雨水濕地體系規劃方案進行水文水質參數模擬,以期為流域單元LID組合體系措施效果的模擬研究提供參考,為濟南韓倉河流域的水文、水質控制實踐提供技術支持。

1 研究區概況

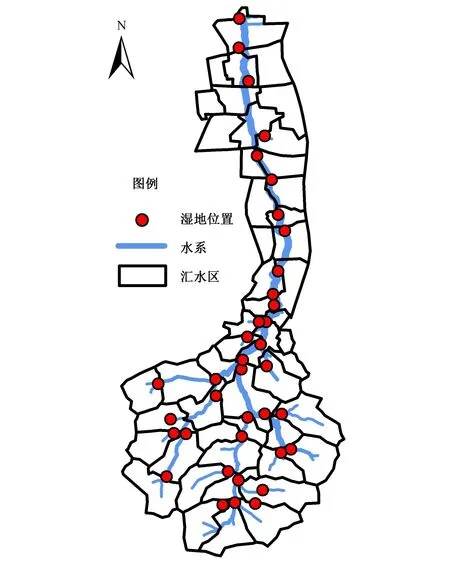

韓倉河屬于濟南小清河水系,發源于濟南燕棚窩村以南的南部山區諸山谷,從南向北流,途徑田莊、章靈丘,于曲家莊東入小清河,全長24.5 km。韓倉河流域位于濟南歷城區東南,東臨濟南繞城高速(京滬高速),西側為濟南新東站核心區,流域面積約99 km2。流域南部上游為山區,土地利用現狀以林地、草地為主,中游城鎮化高度發展,下游分布大片耕地。根據遙感影像解譯以及實地踏勘,研究區內主要土地利用類型有建筑與居民區、林地、廠房、空地、開發中、綠地、非鋪砌土路面、混凝土與瀝青路面、水系,面積分別為9.5×106m2、2.6×107m2、3.1×107m2、8.1×106m2、2.2×106m2、7.3×106m2、1.2×107m2、1.1×106m2、8.6×105m2、1.9×105m2,占比分別為9.6%、26.7%、31.3%、8.2%、2.3%、7.4%、12.2%、1.2%、0.9%、0.2%。韓倉河流域的多年平均降水量為651.8 mm。降雨量年內分配不均,暴雨洪水主要發生在七八月。流域多年汛期(6-9月)的平均降水量為504.5 mm,占年平均降水量的77.4%。韓倉河是自然形成的山區雨源型排洪河流,坡陡流急,雨洪破壞性較大。因此,研究提出構建宏觀尺度的LID措施----雨水濕地體系,以與自然水文過程耦合的方式進行濕地布局,以求控制流域徑流,涵養雨水資源,增強全流域的水生態韌性。根據流域內水系節點、源頭分布,匯水區邊界范圍,結合洼地分布、土地利用類型,最終的濕地體系布局如圖1所示。

圖1 研究區濕地體系布局Fig.1 Distribution of wetland system in the study area

2 SWMM模型的構建

2.1 子流域概化

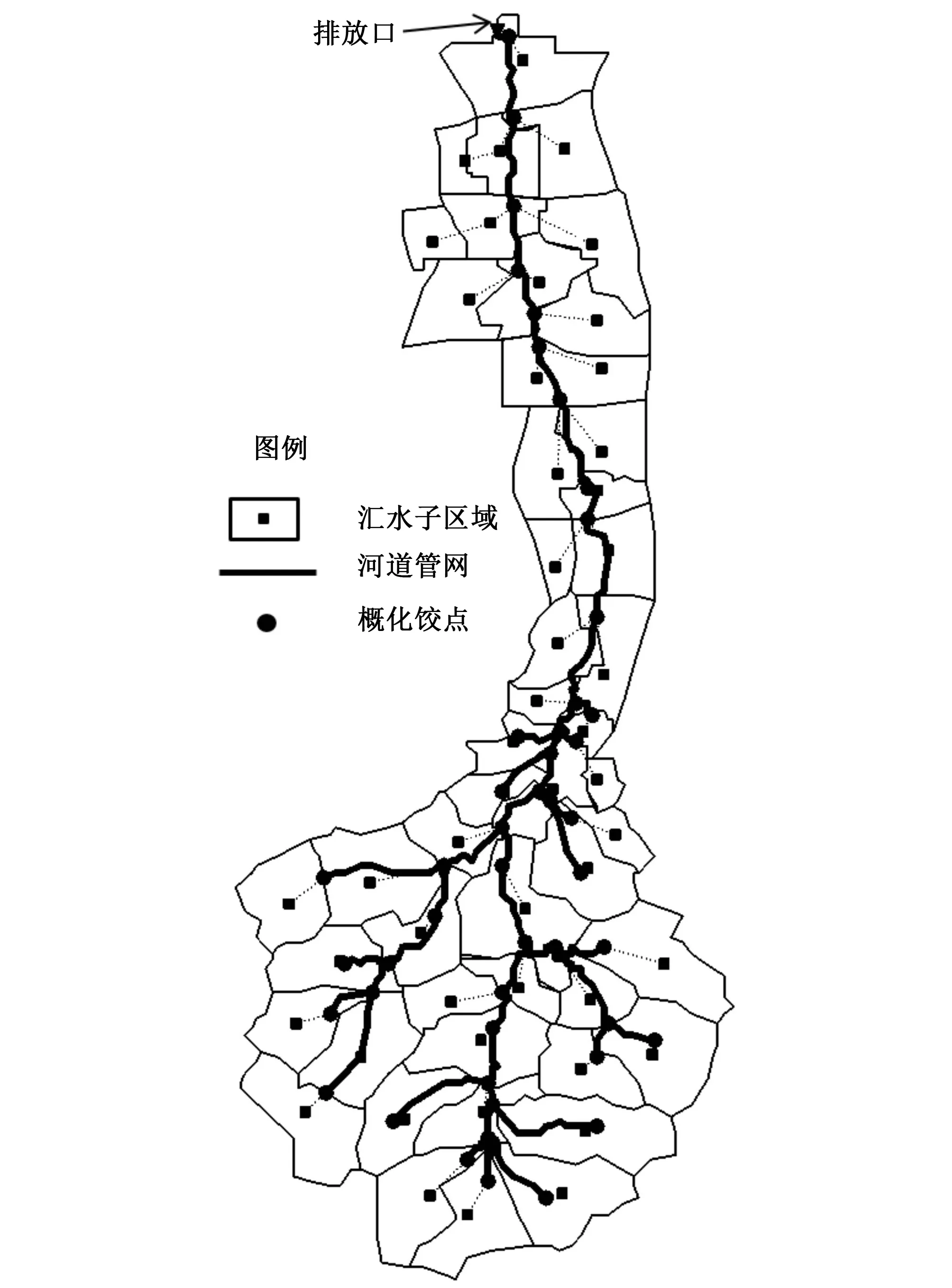

以研究區地理高程信息(DEM)數據為基礎,基于ArcGIS平臺的水文分析技術對研究區進行水系提取以及流域各層次單元的劃分。綜合研究區城市道路、雨水管網等建筑設施對水文過程的影響,對流域各層次單元劃分結果進行修正,最終將研究區劃分為49個匯水區。將49個水文學匯水區分別概化為SWMM中的49個匯水子區域。存在雨水管網的匯水子區域出流關聯至管網排放口;沒有雨水管網的匯水子區域,若與河道相鄰則出流關聯至位于河道的匯水區傾瀉點,若不與河道不相鄰時出游關聯至其下游匯水子區域。河道根據高程數據和landsat8影像數據進行提取與目視矯正后于SWMM中概化為管道要素,根據河道寬度變換情況,適當設置管道連接鉸點。韓倉河流域SWMM模型概化結果如圖2所示。

圖2 研究區模型概化示意圖Fig.2 Generalized chart of research area in SWMM

本研究共構建了2種不同情景的模型:現狀模型,基于現狀土地利用類型的SWMM模型;宏觀LID模型,即在各匯水子區域綜合流域濕地體系設施的SWMM模型。

2.2 參數的選擇

運用SWMM對研究區進行水文、水質模擬主要涉及地表產流、匯流模型參數和匯水子區域、河道特征參數。匯水子區域的面積、坡度參數通過ArcGIS分析DEM數據獲取,寬度參數通過面積除以地表漫流長度獲取。參照SWMM模型用戶教程,結合小清河流域模擬有關研究[10]及研究區Landsat8影像數據,匯水子區域的不透水性比例、粗糙系數、蓄水深度、無洼地蓄水不滲透性比例分別設置在6%~95%、0.015~0.25、1.5~7.5 mm、25%~30%范圍內,根據landsat8影像的土地用地類型不同進行取值。滲入模型選用Horton模型,最大入滲率、最小入滲率、入滲衰減系數分別為103.8 mm/h、34.4 mm/h、6.5 h-1。河道概化為梯形明渠,最大深度、底部寬度、邊坡等數據通過對河道現場測量得到,明渠的長度、深度通過讀取DEM數據獲得,河道粗糙系數取0.016。水力演算方法選用運動波,它是最適合于樹枝狀排水系統,沒有流量約束,可能引起超負荷的水力演算。

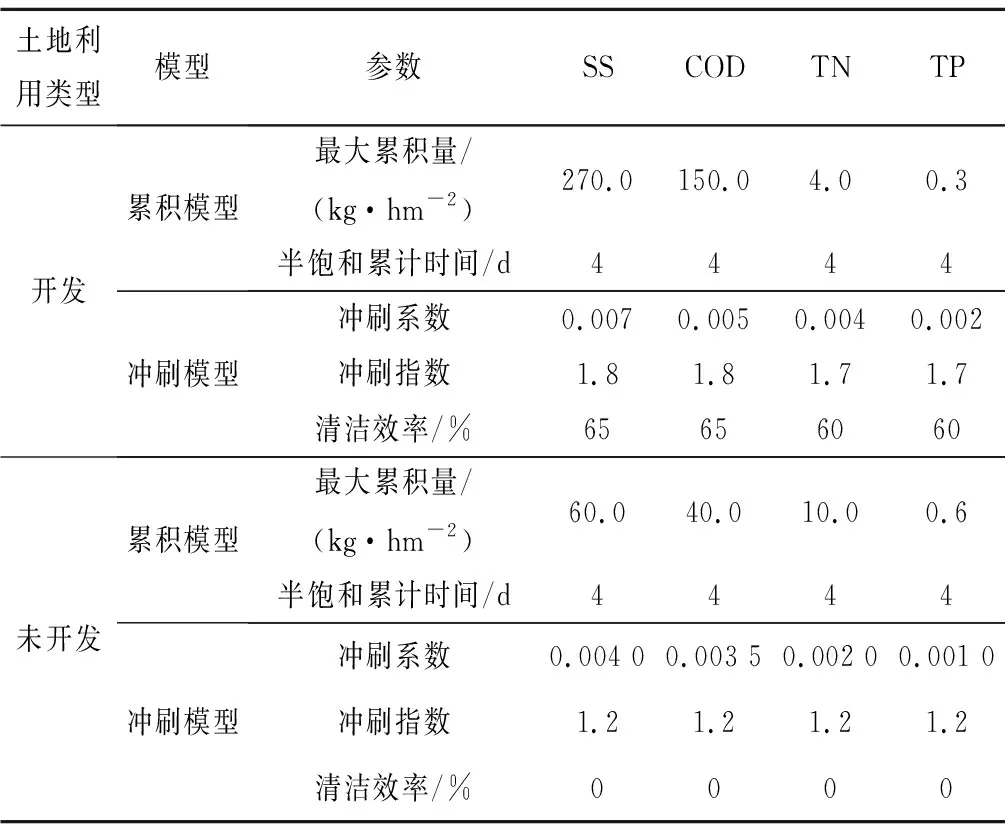

水質模塊包含污染物累積模型和沖刷模型兩部分,污染物累積模型選用飽和函數(sat)累積模型,沖刷模型選用指數函數模型。美國環境保護局(EPA)的研究表明不同城市和區域間降雨徑流的水質統計結果不存在明顯差異[11,12],故參考哈工大吳建立[13]、蘇州孫志康[2]和北京林業大學的袁溪[14]的研究結果、結合研究區情況,合理的將研究區土地利用類型重分為開發、未開發兩類對污染物參數進行設置,如表1所示。

表1 不同用地類型下污染物的參數值Tab.1 Parameters of pollutants in different land use types

根據海綿城市規劃和該區域雨水濕地體系規劃參數,用以模擬雨水濕地的生物滯留池模型表面層、土層、填料層和植物密度參數分別設置為150 mm、580 mm、420 mm和80%。

2.3 模型的驗證

本文研究區域主要為山區鄉村,涉及部分城市核心區,缺乏長期連續的水量檢測數據,且上述濕地體系措施尚在規劃建設中,沒有相關設施的實測數據,故難以利用實際數據進行模型參數率定。本文參照姜芊孜利用徑流系數進行SWMM模型參數率定的方法[15]。根據提取的土地利用現狀圖結合《室外給水排水設計規范》中各用地類型徑流系數的規定使用面積加權法計算研究區綜合徑流系數為0.329。利用SWMM模型對研究區現狀進行模擬得到研究區綜合徑流系數為0.361,誤差約為9.7%。綜合徑流系數驗證結果滿足模型設計要求,模型參數取值符合該區域的降雨模擬。

2.4 設計降雨情景

該流域降雨情景符合濟南市暴雨強度公式:

q=4 700(1+0.753 1 lgP)/[(t+17.5)0.898]

(1)

式中:q為平均降雨強度,L/(s·hm2);P為設計降雨重現期,a;t為降雨歷時,min。

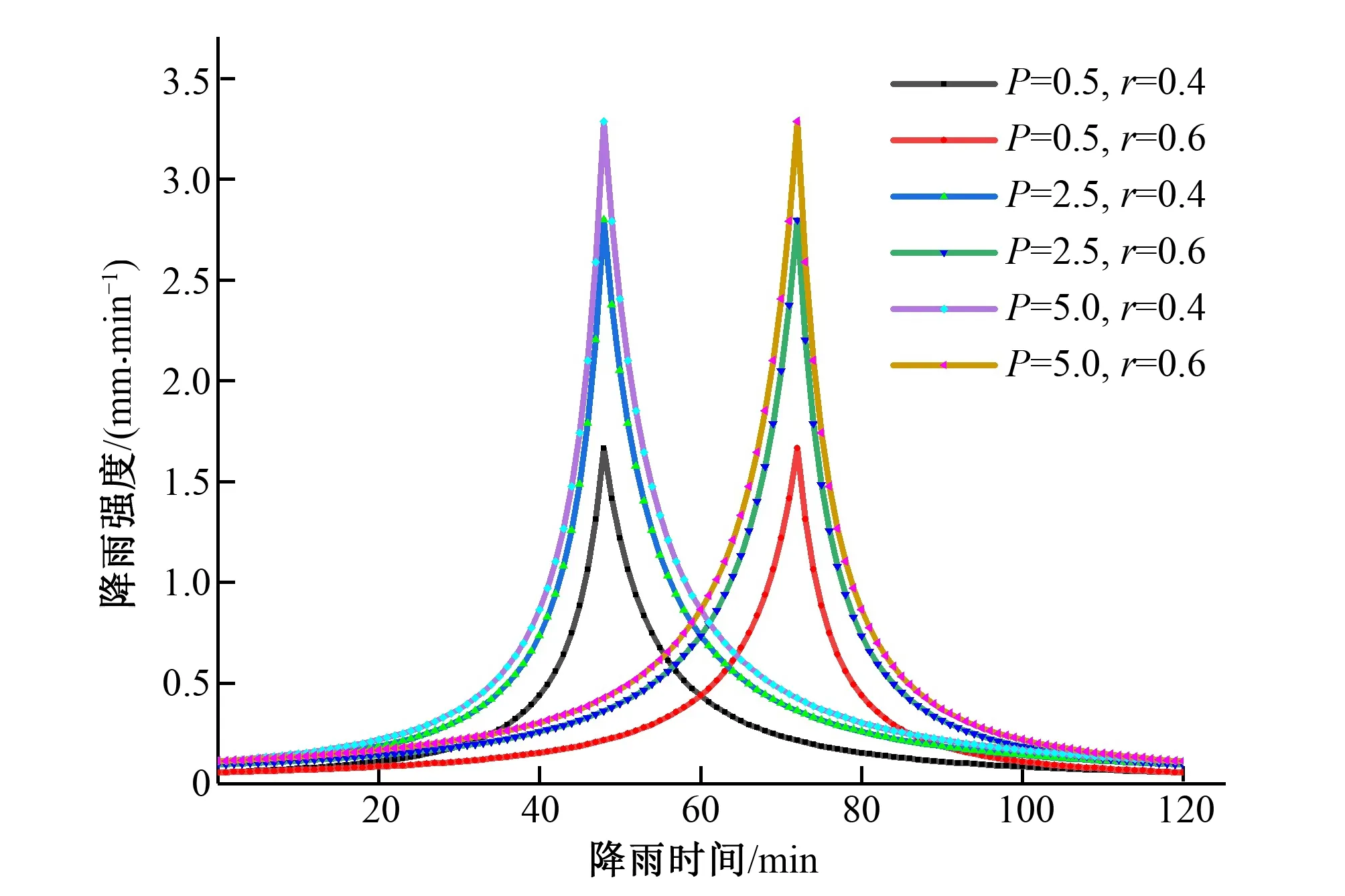

已知低影響開發雨水系統對于長歷時強降雨并無明顯優勢,為了綜合評價研究區雨水濕地體系措施在不同降雨情形下的水文水質控制效果,本研究利用暴雨強度公式和芝加哥雨型公式,設置降雨歷時2 h,時間步長5 min,峰值比例r分別為0.4、0.6,重現期分別為0.5、2.5、5年的降雨情景進行SWMM模擬(圖3)。

圖3 降雨過程線Fig.3 Rainfall process line

3 模擬結果與分析

3.1 水量模擬結果分析

在不同降雨過程條件下,分別對研究區現狀和宏觀LID規劃模型進行模擬,結果見表2。

表2 不同降雨條件模擬結果Tab.2 Simulation results of different rainfall conditions

由表2可知,采用雨水濕地體系規劃后流域出水口的平均流量和峰值流量均低于原始現狀,雨洪控制作用較明顯,但隨降雨強度增大而逐漸減弱。在峰值比例為0.4時,相比原始狀態,采取宏觀LID規劃后,流域在P=0.5 a、P=2.5 a、P=5 a降雨時的平均流量分別降低了40%、25%、18%。峰值流量降低了48%、24%、14%。在峰值比例r=0.6時,相比原始狀態,采取宏觀LID規劃后,流域在P=0.5 a、P=2.5 a、P=5 a降雨時的平均流量分別降低了40%、24%、18%。峰值流量降低了48%、23%、12%。在降雨強度相同(P相同)的情況下,采取宏觀LID規劃對流域平均流量的控制效果受雨型峰值比例(r)影響不明顯,這可能是由于模擬結果中存在模擬誤差。模擬誤差可能是由于模型設置的模擬時間步長偏大,以至于模型在降雨量較大時進行流量演算的連續性誤差變大而造成。降雨強度相同,雨型峰值比例更小時,宏觀LID規劃對流域的峰值流量控制效果更好。

峰現時間模擬數據顯示在峰值比例相同的情況下,宏觀LID規劃對峰現時間的緩解效果隨著降雨強度增大而逐漸減小;在降雨強度相同的情況下,降雨雨峰越靠前(r值越小),對洪峰出現延遲效果越好。峰值比例r=0.4的情況下,重現期P=0.5 a、P=2.5 a、P=5 a時,宏觀LID規劃情景下峰現時間分別推遲44、11、5 min;峰值比例r=0.6的情況下,重現期P=0.5 a、P=2.5 a、P=5 a時,宏觀LID規劃情景下峰現時間分別推遲43、10、4 min。

3.2 水質模擬結果分析

在不同降雨情景下,以SS、COD、TN、TP這4種特征污染物作為研究對象,分別對現狀模型和宏觀LID模型進行模擬,分析污染物變化規律。

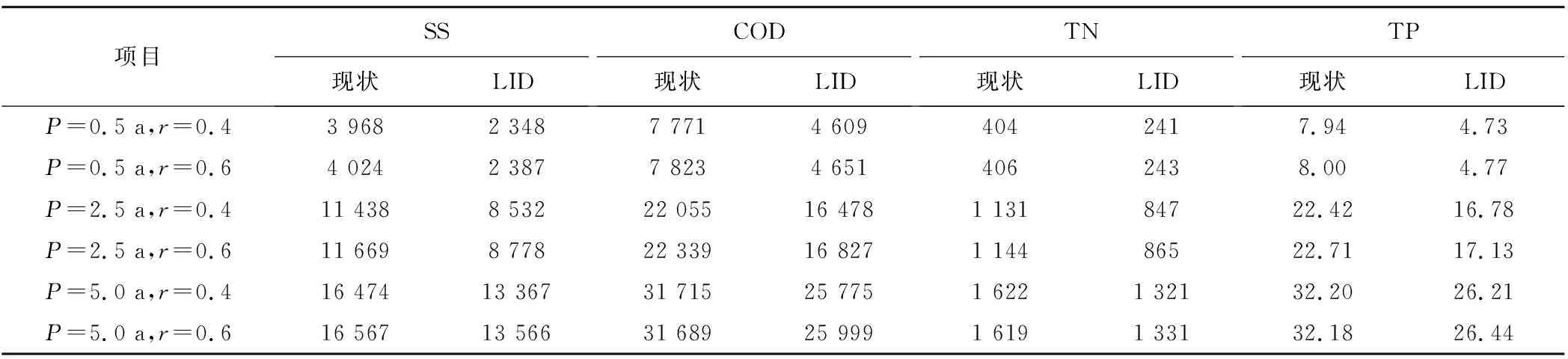

對流域排水口的污染物負荷總量模擬結果進行統計,結果見表3。

表3 不同降雨情景下研究區的污染物負荷總量 kg

由表3可知,在不同降雨強度、峰值比例下,采取宏觀LID規劃流域內4種特征污染物負荷總量均低于流域原始現狀,流域內規劃的雨水濕地體系對徑流中的污染物有明顯的凈化作用。在降雨峰值比例r相同時,隨著降雨強度的增加,流域內的4種特征污染物負荷總量都在增加。降雨強度相同的情況下,降雨雨峰越靠前(r值更小)時,流域內4種特征污染物負荷總量更少。

在降雨峰值比例r=0.4時,相比現狀,在P=0.5 a、P=2.5 a條件下,規劃雨水濕地對各項污染物負荷總量的削減率均在25%以上,但在P=5 a時污染物負荷總量的削減率低于20%,導致削減率下降的原因可能是隨著降雨強度的增加,雨水濕地中雨水溢流,部分雨水無法進行充分凈化和下滲。

在P=0.5 a條件下,無論降雨峰值比例為0.4或0.6,雨水濕地體系對流域污染物負荷總量的削減率都為41%。降雨重現期為2.5 a、5 a時,降雨峰值比例r不同也不會導致流域污染物負荷總量的削減率變化,這表明降雨雨峰的出現時間不會影響宏觀LID對污染物的控制效果。

4 結 語

模擬表明,通過對流域進行宏觀尺度的LID組合----雨水濕地體系規劃,可以有效地控制流域徑流總量和降低污染物負荷總量。當降雨強度較小時,雨水濕地體系規劃對河道峰現時間具有一定延遲作用,但當降雨強度增大(P=5 a)時,雨水濕地體系規劃的延遲效果不明顯。因此,在規劃雨水濕地進行流域峰現時間控制時應當綜合考慮規劃區域的降雨條件,雨水濕地對強降雨地區雨洪峰現時間的延遲效果是有限的。不同降雨強度下,雨水濕地體系規劃對河道峰值流量和污染物都具有削減效果,削減效果隨著降雨強度的增加而減小。在降雨強度不變的條件下,雨水濕地體系規劃對污染物的削減率不受單次降雨的峰值比例r影響;但降雨雨峰出現越晚(即r越大),研究區污染物負荷總量越多,峰值流量削減率更低,河道徑流峰值延遲效果越差。因此,進行濕地規劃設計時不僅需要考慮研究區降雨量,降雨的峰值比例特征也是規劃時應該考慮的重要參數。在兩個降雨量相同的地區,峰值比例較大地區的峰值流量更大、污染物負荷總量更多,設計的濕地標準也應該更高。

□