基于速度標準差系數(shù)的城市地下互通合流區(qū)交通安全評價研究

王 紅, 田 龍, 陳 勇

(武漢理工大學,湖北 武漢 430063)

0 引 言

隨著城市交通的快速發(fā)展,地面交通已經(jīng)漸漸飽和,為了滿足日益增長的交通需求,在城市核心區(qū)建設(shè)地下道路是緩解城市交通擁堵的有效措施[1]。其中地下互通合流區(qū)是地下互通立交的重要組成部分,改善合流區(qū)交通安全狀況,能有效提高地下互通立交的通行能力,保障地下互通立交綜合功能。

目前,地下道路交通研究主要集中于道路交通設(shè)計及場景模擬實驗[2,3]。對于地下道路交通設(shè)計,主要針對道路、橋梁、隧道等安全設(shè)計和施工方法的安全評價,通過建立指標體系,采用安全檢查表(SCL)法、危險度評價法、影響性分析(FMEZ)等定性評價和事故樹分析(FTA)、模糊數(shù)學綜合評價和層次分析法等評價方法優(yōu)化道路安全設(shè)計[4,5],較少涉及城市地下道路相關(guān)研究。隨著城市地下道路的建設(shè)與發(fā)展,研究者對城市地下快速路出入口布置及地下道路合流區(qū)駕駛員視認行為展開研究[6,7]。吳義虎等[8]通過考慮車輛平均車速、車速標準差對路段事故率的影響機制,發(fā)現(xiàn)路段事故率與車速離散性的相關(guān)系數(shù)最大,影響路段交通安全的主要因素是車速分散性。裴玉龍等[9]建立的億車公里事故率與速度標準差的關(guān)系模型。這些都說明地下道路交通是研究熱點,但現(xiàn)階段關(guān)于城市地下道路關(guān)鍵節(jié)點,如地下互通,研究卻較少。而地下互通合流區(qū)作為關(guān)鍵節(jié)點的重要組成部分,對其進行安全性評價具有重要意義。因此,本文在獲取廈門萬石山地下互通立交的隧道內(nèi)主線出入口、分合流點監(jiān)控視頻、近5年事故數(shù)以及實驗車實測數(shù)據(jù)所構(gòu)建得地下互通立交合流區(qū)仿真模型的前提下,選定速度標準差系數(shù)作為合流區(qū)安全評價的指標,對地下互通合流區(qū)安全性進行分級,通過對合流區(qū)不同區(qū)段進行安全評價,提升地下道路合流區(qū)安全水平。研究結(jié)果可為地下道路工程設(shè)計提供參考。

1 速度標準差系數(shù)與影響因素關(guān)系模型

速度標準差系數(shù)又稱速度均方差系數(shù),是反映速度變動程度的相對指標,其計算公式為:

(1)

一般情況下,對于不同水平的總體不宜直接用速度標準差指標進行對比,速度標準差系數(shù)能更好地反映不同水平總體的速度變動度。

1.1 影響因素的相關(guān)性分析

1.1.1 加速車道點位百分比

對于合流區(qū),一般設(shè)置加速車道,不同交通條件下加速車道長度不同。為研究加速車道區(qū)域不同點位的速度分布情況,將整個加速車道長度分為5等份,相對合流鼻端位置構(gòu)成5點位。定義點位百分比,即點位距離合流鼻端長度占加速車道總長度的百分比。點位百分比可以更好地分區(qū)域來研究合流區(qū)交通流特性,體現(xiàn)出各斷面間的差異性,所以建立速度標準差系數(shù)與點位百分比的關(guān)系,分區(qū)域評價合流區(qū)的安全性,每個點位占比分布為0.2、0.4、0.6、0.8、1。通過分析,各點位百分比與速度標準差系統(tǒng)關(guān)系如圖1所示。

圖1 速度標準差系數(shù)與點位百分比關(guān)系

由圖1可知,隨著點位百分比的增大,即與合流鼻端的距離越大,速度標準差系數(shù)越大,這說明,合流區(qū)后半部分的車速離散性大,合流行為使主線和加速車道的車速都產(chǎn)生很大變化,而且數(shù)據(jù)都分布在趨勢線附近,點位百分比與速度標準差系數(shù)相關(guān)性較強。

1.1.2 主線交通量

速度標準差系數(shù)與主線交通量關(guān)系如圖2所示。

圖2 速度標準差系數(shù)與主線交通量關(guān)系

由圖2可知,主線交通量增加,速度標準差系數(shù)也增大。因為主線交通量較小時,加速車道車輛可以自由匯入主路,不用過多考慮合流對主線車輛造成的影響,兩者的速度都比較穩(wěn)定。當主線交通量增大時,最外側(cè)車道不斷高速駛過的車輛會干擾到想要合流的車輛,使速度標準差系數(shù)都變大。而且數(shù)據(jù)都分布在趨勢線附近,主線交通量與速度標準差系數(shù)相關(guān)性較強。

1.1.3 大車混入率

速度標準差系數(shù)與大車混入率關(guān)系如圖3所示。

圖3 速度標準差系數(shù)與大車混入率關(guān)系

從圖3可知,隨著大車混入率的增大,速度標準差系數(shù)顯著提升,這是因為大型車的加減速性能較差,質(zhì)量較大,在合流區(qū)這個交通復(fù)雜的位置難以即時改變自身的速度以適應(yīng)速度不同的各方向車流,速度標準差系數(shù)增大,從整體來看,實驗點分布緊密,相關(guān)性較強。

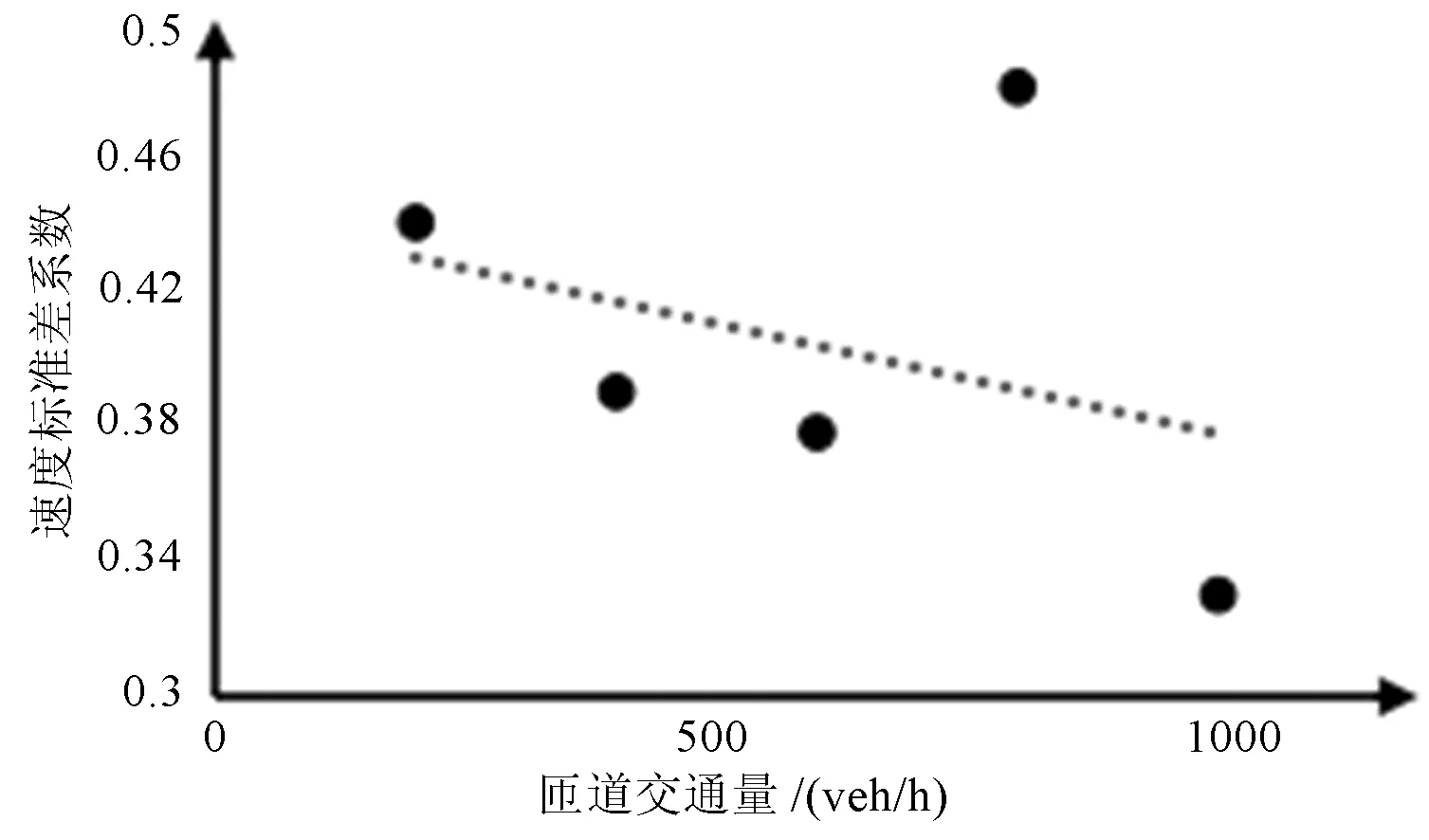

1.1.4 匝道交通量

速度標準差系數(shù)與匝道交通量關(guān)系如圖4所示。

圖4 速度標準差系數(shù)與匝道交通量關(guān)系

由圖4可知,匝道交通量增大,速度標準差系數(shù)總體上是減小的,原因之一是隨著匝道交通量的增大,需要匯入主路的車輛也逐漸變多,會導致主線最外側(cè)車道以及加速車道上的車流發(fā)生阻塞甚至暫時停滯,斷面間速度差異反而減小,并且有兩組數(shù)據(jù)距離趨勢線很遠,整體分布離散,兩者相關(guān)性很弱。

1.1.5 匝道設(shè)計車速

速度標準差系數(shù)與匝道設(shè)計車速關(guān)系如圖5所示。

圖5 速度標準差系數(shù)與匝道交通量關(guān)系

由圖5可知,匝道設(shè)計車速增大,速度標準差系數(shù)會減小。這個現(xiàn)象是因為匝道設(shè)計車速越高,從匝道駛出的車輛行駛速度也越高,加速到與主線車速相同的速度只需要較短的距離,沒有充分加速就強行匯入主路的車輛會變少,降低了車速的差異程度。而且圖中數(shù)據(jù)分布較為離散,初步認定兩者相關(guān)性不強。

以上初步分析了加速車道點位百分比、主線交通量、大車混入率、匝道交通量、匝道設(shè)計車速5個影響因素與速度標準差系數(shù)間的關(guān)系。并得出結(jié)論:加速車道點位百分比、主線交通量和大車混入率與速度標準差系數(shù)關(guān)系顯著,匝道交通量和匝道設(shè)計車速與速度標準差系數(shù)關(guān)系不顯著。利用SPSS 24.0軟件相關(guān)性分析方法中的雙變量命令,確定速度標準差系數(shù)與各道路條件和交通條件因素是否具有統(tǒng)計學層面的意義,驗證以速度標準差系數(shù)為因變量,加速車道點位百分比、主線交通量、大車混入率、匝道交通量和匝道設(shè)計車速為自變量構(gòu)建模型可行性,分析結(jié)果見表1。

表1 標準差系數(shù)與影響因素相關(guān)性分析

在相關(guān)性分析理論中,在置信度為95%的前提下,如果可以得出兩組數(shù)據(jù)的顯著性Sig.小于0.05,同時相關(guān)系數(shù)R2大于0.8,說明這兩組數(shù)據(jù)相關(guān)性極強。據(jù)此,分析表1中數(shù)據(jù)可知,只有匝道交通量和匝道設(shè)計車速的Sig.大于0.05,且R2小于0.8,而位置百分比、主線交通量、大車混入率均符合評判是否相關(guān)的要求,所以,有充分理由選取位置百分比、主線交通量、大車混入率作為交通安全評價模型中的自變量。

1.2 速度標準差系數(shù)模型構(gòu)建

在模型仿真結(jié)果中,整理出自變量位置百分比、主線交通量、大車混入率變化時對應(yīng)的速度標準差系數(shù),輸入SPSS 24.0,調(diào)用回歸命令,將自變量和因變量正確對應(yīng),運行后得出如下交通流影響因素與安全評價指標速度標準差系數(shù)的模型。

Cv=0.06+0.31P+0.0000003Qz+0.624PHV

(2)

式中:Cv為合流區(qū)某區(qū)域的速度標準差系數(shù);P為合流區(qū)某區(qū)域的位置百分比;Qz為合流區(qū)主線交通流量,veh/h;PHV為大車比例。

構(gòu)建出了地下互通立交合流區(qū)速度標準差系數(shù)模型之后,還需要對模型的有效性進行檢驗。

(1)顯著性檢驗。利用SPSS 24.0在置信度為95%的前提下對仿真模型進行檢驗,結(jié)果見表2。

表2 顯著性檢驗結(jié)果

分析表2中數(shù)據(jù)得出,在F檢驗和t檢驗下的顯著性水平Sig.均小于0.05,說明在位置百分比、主線交通量、大車混入率等共同作用下,速度標準差系數(shù)受到的影響是顯著的,三個自變量分別單獨作用于速度標準差系數(shù)的影響也是顯著的,這充分說明構(gòu)建的模型具有統(tǒng)計學意義。

(2)有效性驗證。將實測數(shù)據(jù)(點位百分比、主線交通量及大車混入率),代入構(gòu)建出的模型(2)中,計算出相應(yīng)的速度標準差系數(shù)并與通過實際調(diào)查獲取的速度標準差系數(shù)進行對比,結(jié)果統(tǒng)計見表3、表4。

表3 模型自變量取值

表4 速度標準差系數(shù)預(yù)測值與實測值對比

分析表4中數(shù)據(jù),只有第五組數(shù)據(jù)的預(yù)測值與實測值間的相對誤差稍大,為0.224,準確性低于80%,其余4組數(shù)據(jù)相對誤差很小,準確性幾乎都在80%以上,預(yù)測值總體上符合實測值的變化趨勢。因此本章以速度標準差系數(shù)為因變量,加速車道長度、主線交通量和大車混入率為自變量構(gòu)建的模型是有效的。

2 交通安全等級劃分

2.1 速度標準差系數(shù)與交通安全

體現(xiàn)交通安全性最直觀、最準確的指標是事故率,此次收集了廈門萬石山地下互通立交近5年的事故資料,記錄了事故類型、事故發(fā)生時間以及大致的事故發(fā)生地點,但無法獲取事故發(fā)生時本身的車速以及合流區(qū)域的車速情況,無法分析事故與速度標準差系數(shù)的關(guān)系,所以借鑒已有的相關(guān)研究。裴玉龍等[9]通過收集我國部分高速公路的交通流和事故數(shù)據(jù),建立了億車公里事故率與速度標準差的關(guān)系模型。借助于其研究得到的數(shù)據(jù),先將某個事故率對應(yīng)的速度標準差轉(zhuǎn)化為速度標準差系數(shù),繪制出兩者的散點圖,如圖6所示。

圖6 速度標準差系數(shù)與億車公里事故率關(guān)系

采用回歸分析方法,得到如下億車公里事故率與速度標準差系數(shù)關(guān)系模型。

AR=6.2424e10.231Cv

(3)

式中:AR為億車公里事故率;Cv為速度標準差系數(shù)。

2.2 地下互通立交合流區(qū)交通安全的等級劃分

上節(jié)已經(jīng)建立了事故率與表征交通流安全性的指標速度標準差系數(shù)的關(guān)系模型,本節(jié)將對地下互通立交合流區(qū)進行交通安全評價。區(qū)分合流區(qū)不同區(qū)域交通安全性大小的核心問題是分界點的確定。確定分界點常用的方法是以15%和85%位值來區(qū)分,如限速方案的制定也是以行駛速度累計頻率的15%和85%位值為劃分標準[10],本文采用相同方法確定事故率的分界閾值。

陳曉冬等[11]收集了長平高速公路上大量的交通流數(shù)據(jù)和事故數(shù)據(jù),借鑒文中的事故數(shù)據(jù),繪制了事故率累計頻率曲線,如圖7所示。

圖7 事故率累積頻率曲線

根據(jù)曲線走勢,當累計頻率為15%時,對應(yīng)的事故率是32(次/億車公里),當累計頻率為85%時,對應(yīng)的事故率是61(次/億車公里)。將上述兩個事故率的值代入關(guān)系模型(2),得到對應(yīng)的速度標準差系數(shù)閾值分別為0.160與0.223,以此為依據(jù)將合流區(qū)劃分為三個安全等級,具體劃分見表5。

表5 基于CV值的合流區(qū)安全評價等級

Ⅰ級:速度標準差系數(shù)值很小,速度分布離散性很小,交通流運行穩(wěn)定,發(fā)生事故的概率很小,安全水平較高。

Ⅱ級:速度標準差系數(shù)值較大,速度分布離散性也隨之增大,車輛間的相互干擾現(xiàn)象增多,交通流的穩(wěn)定性下降,發(fā)生事故的概率上升,安全水平下降。

Ⅲ級:速度標準差系數(shù)值過大,速度分布離散性太大,不同速度的車輛相互干擾嚴重,交通流運行混亂,容易發(fā)生事故,安全水平很低。

城市地下互通合流區(qū)區(qū)段安全性可以體現(xiàn)地下互通合流區(qū)交通安全性,在安全性較低的區(qū)段,應(yīng)當采取措施,降低車輛的速度離散程度,提高合流區(qū)安全性。

3 結(jié)束語

本文采用速度標準差系數(shù)對合流區(qū)交通安全進行評價分析,通過分析速度標準差系數(shù)與加速車道點位百分比、主線交通量、大車混入率、匝道交通量、匝道設(shè)計車速的相關(guān)性,以點位百分比、主線交通量、大車混入率為自變量,速度標準差系數(shù)為因變量進行回歸分析,建立對應(yīng)模型。借鑒已有研究,建立速度標準差系數(shù)與事故率的函數(shù)關(guān)系,并以事故率累計頻率15%和85%位值為分界閾值,計算出了速度標準差系數(shù)的分界閾值為0.160和0.223,得出如下標準:當Cv≤0.160時,安全等級為Ⅰ級;當0.160