基于一維水質(zhì)模型的鹽津河納污能力計(jì)算

潘祥東,唐 磊,蒲迅赤,馮鏡潔,李 然

(四川大學(xué)水力學(xué)與山區(qū)河流開發(fā)保護(hù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川 成都 610065)

0 引 言

伴隨著城市化進(jìn)程的快速推進(jìn),水資源的普遍短缺已經(jīng)成為一個(gè)嚴(yán)重問題。為了更加科學(xué)化的管理河流,在其達(dá)到生態(tài)目標(biāo)的同時(shí)能充分利用當(dāng)?shù)厮Y源發(fā)展經(jīng)濟(jì),納污能力作為一個(gè)重要的指標(biāo),將水體對(duì)污染物的承載能力量化地表示了出來[1]。

環(huán)境容量的概念在1968年首先由日本學(xué)者提出[2]。國外對(duì)于水環(huán)境容量的研究成果很豐富,歐美學(xué)者一般用同化容量、最大允許納污量、水體容許排污水平、稀釋容量等類似概念[3-5]。1972年,美國國家環(huán)保總局(USEPA)提出了TMDLs(Total Maximum Daily Loads)計(jì)劃,即最大日負(fù)荷量,是指針對(duì)某一污染物,在滿足水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)情況下,水體能夠承載的該污染物的最大日負(fù)荷量,該計(jì)劃能夠較快速的反映水質(zhì)情況與水環(huán)境質(zhì)量之間的動(dòng)態(tài)聯(lián)系[6]。加拿大學(xué)者Vollenweider于1975年提出Vollenweider模型,紐約市環(huán)保局利用該模型計(jì)算出當(dāng)?shù)睾恿骺偭椎淖畲笕肇?fù)荷量和當(dāng)前實(shí)際負(fù)荷量[7]。日本于20世紀(jì)80年代確立了以COD總量控制制度,并在東京灣等三個(gè)封閉海域推廣到更多指標(biāo)的總量控制。歐盟國家于2000年頒布?xì)W盟共同水政策框架指令,政策實(shí)施后,水環(huán)境狀況得以改善[8]。美國佛羅里達(dá)環(huán)境保護(hù)署于21世紀(jì)初針對(duì)Okeechobee湖頻繁爆發(fā)水華而開展了研究工作,確定了基于最大日負(fù)荷量的TP的水質(zhì)濃度目標(biāo)[9]。Dennis在2002年提出了計(jì)算水體中硒元素的環(huán)境安全最大日負(fù)荷量的方案,將TMDLs計(jì)劃用于硒元素,旨在使硒元素濃度保持低于威脅魚類和水生鳥類繁殖的水平[10]。Walton等基于OTIS模型利用空間水質(zhì)數(shù)據(jù)和溶質(zhì)運(yùn)移模擬對(duì)最大日常負(fù)荷量進(jìn)行了預(yù)測(cè),取得了良好的效果[11]。Linker等在2013年基于最大日負(fù)荷量計(jì)劃對(duì)切薩皮克灣的總氮和總磷的營養(yǎng)負(fù)荷分配,方案實(shí)施后當(dāng)?shù)厮|(zhì)得到改善[12]。Camacho等在2018年針對(duì)TMDLs計(jì)劃在使用時(shí)缺少不確定分析的問題提出了使用Bayesian框架計(jì)算最大日負(fù)荷量的構(gòu)想,并且應(yīng)用在佛羅里達(dá)州的Sawgrass湖[13]。

“水域納污能力”的概念由“水環(huán)境容量”拓展而來。我國關(guān)于環(huán)境容量的研究開始于20世紀(jì)70年代,但在定義上沒有確切統(tǒng)一的論述。張永良[14]認(rèn)為水環(huán)境容量是水體在不破壞其確定的水質(zhì)目標(biāo)的前提下可以容納的污染物量,這種說法得到了不少人的認(rèn)可。“納污能力”在1998年第一次出現(xiàn)在全國水資源保護(hù)規(guī)劃中,《中華人民共和國水法》確定了它的定義[15]。水體納污能力計(jì)算量化了水域污染物最大排放量,成了經(jīng)濟(jì)發(fā)展與水質(zhì)保護(hù)的紐帶。周孝德等于1999年提出可以使用段首、段尾和功能區(qū)段末控制法在一維穩(wěn)態(tài)條件下計(jì)算河流納污能力,并且應(yīng)用于渭河干流陜西段[16]。吳師等利用一維水質(zhì)模型估算了河流動(dòng)態(tài)納污能力,預(yù)測(cè)不同排污量對(duì)河段的水質(zhì)影響[17]。2010年,水利部出臺(tái)的《水域納污能力計(jì)算規(guī)程》(GB/T 25173-2010)[1]制定了水體納污能力數(shù)學(xué)模型計(jì)算的國家標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步規(guī)范了納污能力計(jì)算方法。Kang等在2012年根據(jù)珠海市福山工業(yè)園區(qū)的環(huán)境與社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀和發(fā)展規(guī)劃,建立了納污能力綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系[18]。王富強(qiáng)等于2014年對(duì)新鄉(xiāng)市河流納污能力進(jìn)行計(jì)算分析,并且依據(jù)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行污染物削減[19]。張曉等于2017年基于一維水質(zhì)模型,建立了考慮取水口和支流的納污能力計(jì)算模型[20]。黃一凡等在2019年進(jìn)行了基于水位-面積-湖容關(guān)系的東洞庭湖動(dòng)態(tài)納污能力分析,測(cè)算不同水文水質(zhì)條件下的東洞庭湖動(dòng)態(tài)納污能力系數(shù)以及COD、NH3-N的動(dòng)態(tài)納污能力[21]。

1 納污能力計(jì)算模型

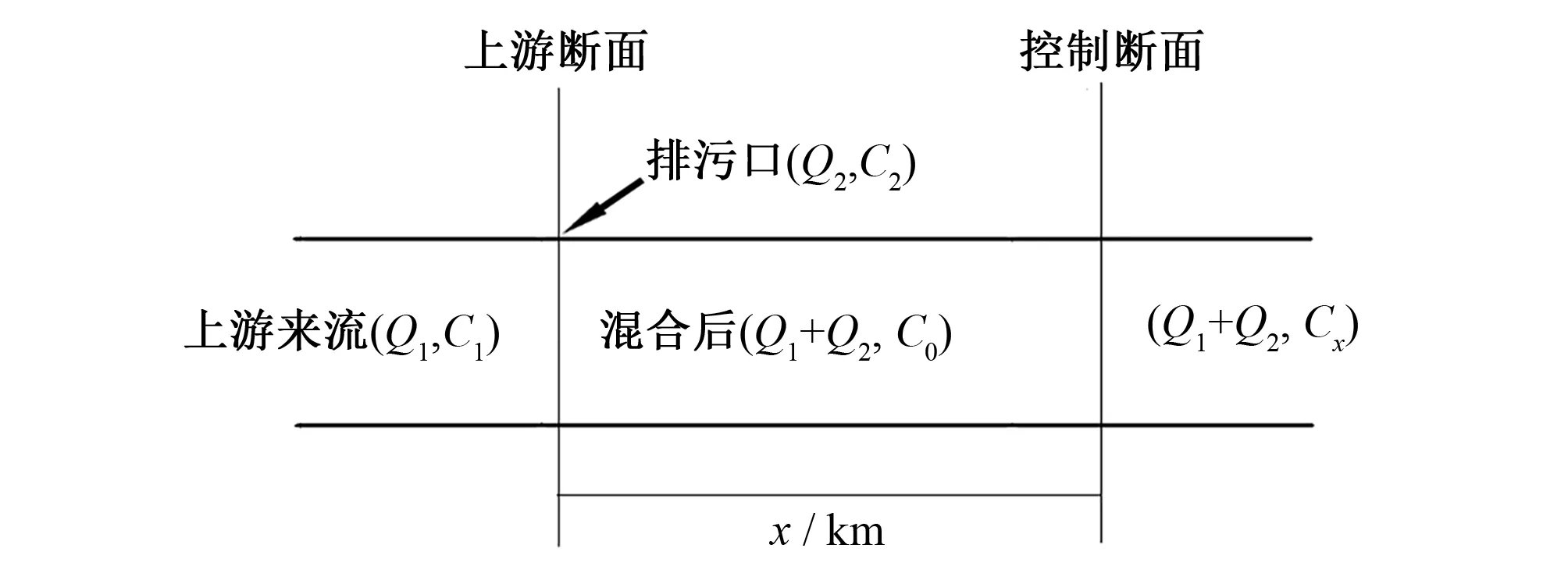

根據(jù)《水域納污能力計(jì)算規(guī)程》[1],選擇合適的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行水質(zhì)模擬及納污能力計(jì)算。本文采用混合模型和一級(jí)動(dòng)力學(xué)方程計(jì)算出特定斷面水質(zhì)情況,再結(jié)合納污能力計(jì)算模型計(jì)算出河流納污能力。河段水質(zhì)計(jì)算流程見圖1。

圖1 河段水質(zhì)計(jì)算示意圖Fig.1 Schematic diagram of river water quality calculation

1.1 混合模型

采用流量加權(quán)混合模型來計(jì)算干支流混合及污水排放后水體的污染物濃度,數(shù)學(xué)方程可表示為:

(1)

式中:C0為廢水與河水完全混合后的污染物濃度,mg/L;Q1為排污口上游來水流量,m3/s;C1為上游來水的水質(zhì)濃度,mg/L;Q2為污水流量,m3/s;C2為污水中污染物的濃度,mg/L。

1.2 一級(jí)動(dòng)力學(xué)方程

污染物在進(jìn)入水體后的輸移過程中通過物理、化學(xué)及生物的作用發(fā)生濃度衰減。在降解過程中污染物的濃度隨時(shí)間的變化可以用一級(jí)動(dòng)力學(xué)方程進(jìn)行描述[22-24],即:

(2)

式中:Cx為距離初始斷面x km處的污染物濃度,mg/L;C0為污染物初始濃度,mg/L;k為污染物綜合衰減系數(shù),1/d;x為河段長(zhǎng)度,km;u為河段平均流速,km/d。

1.3 納污能力計(jì)算模型

根據(jù)《水域納污能力計(jì)算規(guī)程》(GB/T 25173-2010),采用適用于污染物均勻混合的小型河段計(jì)算模型,計(jì)算鹽津河納污能力,其計(jì)算模型如下:

M=31.536 (Cs-Cx) (Q+Qp)

(3)

式中:M為計(jì)算單元的納污能力,t/a;Q為河段上斷面的設(shè)計(jì)流量,m3/s;Qp為計(jì)算單元旁側(cè)入流流量,m3/s;Cs為計(jì)算單元水質(zhì)目標(biāo)濃度值,mg/L;Cx為控制斷面污染物濃度值,mg/L。

2 鹽津河納污能力計(jì)算

2.1 鹽津河水質(zhì)現(xiàn)狀

鹽津河系赤水河右岸一級(jí)支流,流域面積265 km2,主河道河長(zhǎng)36 km,平均比降2.17%,多年平均流量為3.11 m3/s。鹽津河及其支流的控制區(qū)域見圖2,鹽津河的水質(zhì)目標(biāo)為地表Ш類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。

圖2 鹽津河控制區(qū)域圖Fig.2 Yanjin river control area

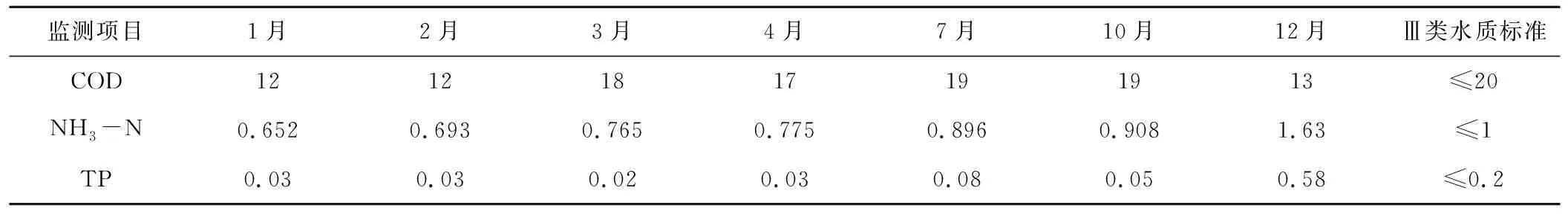

仁懷市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站和貴州開磷質(zhì)量檢測(cè)中心有限責(zé)任公司在2016年對(duì)鹽津河匯口斷面水質(zhì)進(jìn)行了監(jiān)測(cè),如表1所示。鹽津河匯口監(jiān)測(cè)斷面位于鹽津河匯入赤水河前1 km處。從監(jiān)測(cè)結(jié)果來看,匯口斷面在2016年所監(jiān)測(cè)的12月NH3-N和TP出現(xiàn)了嚴(yán)重超標(biāo)的情況。

2.2 污染源現(xiàn)狀調(diào)查及預(yù)測(cè)

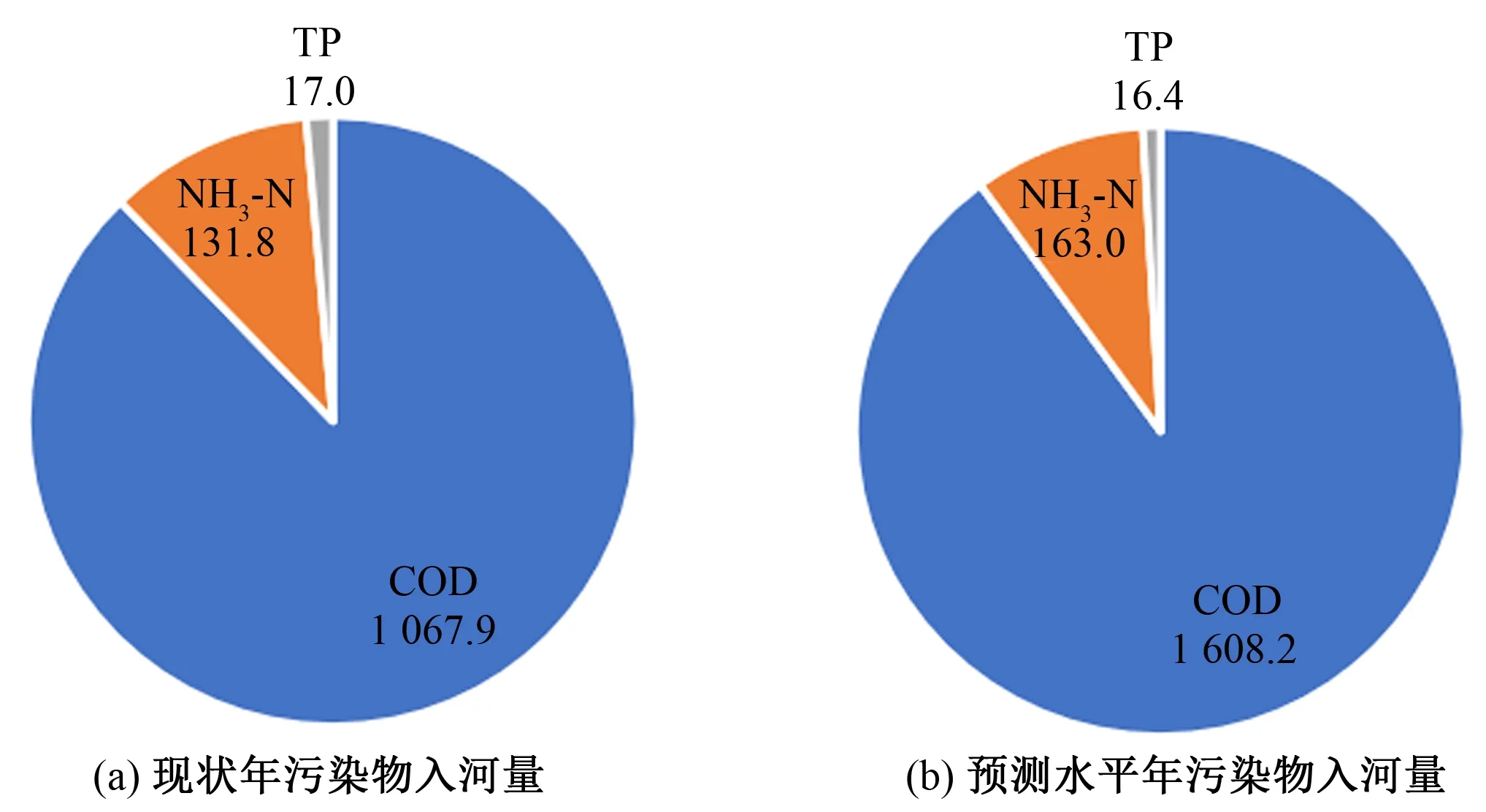

計(jì)算區(qū)域內(nèi)污染源包括點(diǎn)源污染和面源污染。鹽津河入河的廢水主要為生活廢水和工業(yè)廢水,其主要成分為COD和NH3-N,同時(shí)監(jiān)測(cè)到該河流TP存在超標(biāo)的情況,因此,以COD、NH3-N和TP作為控制因子來進(jìn)行河流納污能力計(jì)算。據(jù)統(tǒng)計(jì),現(xiàn)狀年鹽津河污染物入河量中COD為1 067.9 t/a、NH3-N為131.8 t/a、TP為17.0 t/a。根據(jù)鹽津河的實(shí)際情況,同時(shí)結(jié)合當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展和人口增長(zhǎng)情況,對(duì)2030年進(jìn)行了污染源進(jìn)行預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)在2030年污染物入河量中COD為1 608.2 t/a、NH3-N為163.0 t/a、TP為16.4 t/a。現(xiàn)狀年與預(yù)測(cè)水平年污染物入河量如圖3所示。

表1 水質(zhì)現(xiàn)狀監(jiān)測(cè)情況 mg/L

圖3 現(xiàn)狀年與預(yù)測(cè)水平年污染物入河量Fig.3 Annual pollutant inflow into river at current and predicted levels

2.3 控制單元?jiǎng)澐旨斑吔鐥l件的確定

由于鹽津河支流魚鰍河流量很小,因此僅對(duì)鹽津河干流進(jìn)行計(jì)算。按照鹽津河的地理狀況將其劃分為三個(gè)控制單元,具體情況如下:

(1)鹽津河上游河流段(以后稱鹽津上游段)。以石板塘水庫源頭,流經(jīng)蒼龍、中樞街道后到鹽津河水庫庫尾,長(zhǎng)18 km。

(2)鹽津河水庫段(以后稱鹽津河水庫)。鹽津河水庫位于仁懷市鹽津街道鹽津村,90%保證率最枯月平均水位為620 m,相應(yīng)庫容為2800 萬m3。

(3)鹽津河下游河流段(以后稱鹽津下游段)。鹽津河水庫壩址至小河口(赤水河匯入口),長(zhǎng)10 km。

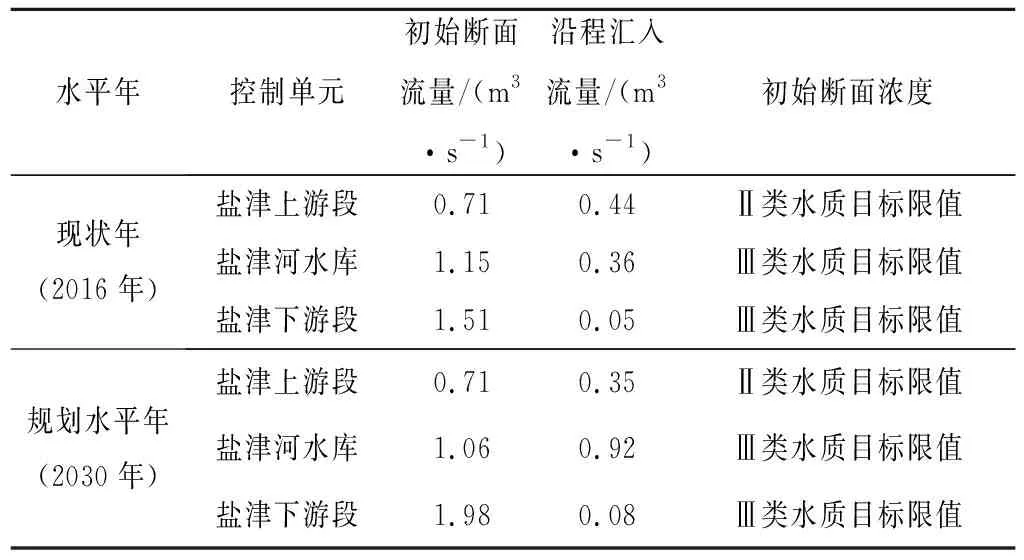

根據(jù)現(xiàn)狀年2016年實(shí)測(cè)水文資料,采用保證率為90%的最枯月平均流量作為設(shè)計(jì)流量,計(jì)算河流納污能力。鹽津河各計(jì)算單元邊界條件見表2。點(diǎn)源污染按照其實(shí)際位置添加進(jìn)入各控制單元,面源污染以線源的方式添加進(jìn)入各控制單元。

2.4 參數(shù)率定

衰減系數(shù)k反映了污染物在水體中降解速度的快慢。污染物綜合衰減系數(shù)與河流的水文條件、污染物的具體性質(zhì)、特征等因素有關(guān)。根據(jù)鹽津河實(shí)際情況,同時(shí)參考當(dāng)?shù)仡愃埔?guī)模的河流的綜合衰減系數(shù)取值,對(duì)河道和水庫中的污染物綜合衰減系數(shù)分別取值。各指標(biāo)綜合衰減系數(shù)見表3。

表2 鹽津河不同水平年各控制單元計(jì)算邊界條件Tab.2 Boundary conditions calculated by control units of yanjin river at different levels

表3 各水質(zhì)指標(biāo)綜合衰減系數(shù)取值表Tab.3 Values of comprehensive attenuation coefficient of each water quality index

2.5 納污能力計(jì)算結(jié)果及分析

根據(jù)鹽津河各控制單元流量及污染源等邊界條件,采用一維水質(zhì)模型計(jì)算得到各控制斷面水質(zhì)濃度,在此基礎(chǔ)上采用納污能力計(jì)算公式(3),計(jì)算得到各控制單元納污能力,詳見表4。在現(xiàn)狀年(2016年),COD納污能力為-89.6 t/a,NH3-N為-36.2 t/a,TP為-1.0 t/a;在規(guī)劃水平年(2030年),COD納污能力為-397.5 t/a,NH3-N為-89.9 t/a,TP為-5.5 t/a。從計(jì)算結(jié)果看,現(xiàn)狀年除鹽津河水庫外,其余控制單元納污能力均為負(fù)值,現(xiàn)狀年水環(huán)境壓力凸顯。規(guī)劃水平年,由于區(qū)域供水量增加,污染負(fù)荷加大,各控制單元納污能力均為負(fù)值,表明在區(qū)域供水規(guī)劃的基礎(chǔ)上,污染負(fù)荷超過河流的自凈能力。

表4 鹽津河不同水平年納污能力計(jì)算結(jié)果表Tab.4 Calculation results of annual pollution carrying capacity of yanjin river at different levels

3 污染物總量控制策略

按照防治結(jié)合的原則,針對(duì)各控制單元污染特征和目標(biāo),依據(jù)當(dāng)?shù)匾延械囊?guī)劃策略,制定了規(guī)劃水平年(2030年)控制策略。

在鹽津上游段已經(jīng)規(guī)劃的策略為提高城鎮(zhèn)污水處理率、提高畜禽養(yǎng)殖糞污資源化利用率、飲用水源地達(dá)到目標(biāo)水質(zhì)要求并保持優(yōu)良、減少萬元工業(yè)增加值用水量;提高工業(yè)用水重復(fù)利用率。在規(guī)劃水平年的控制策略為污水再生利用率達(dá)到35%、面源污染物削減50%、污水截流去除外源污染、提高枯水期生態(tài)流量使初始斷面流量增加到0.9 m3/s、人工濕地削減污染物50%。

鹽津河水庫和鹽津下游段的已經(jīng)規(guī)劃的策略為提高城鎮(zhèn)污水處理率、提高畜禽養(yǎng)殖糞污資源化利用率、減少萬元工業(yè)增加值用水量、提高工業(yè)用水重復(fù)利用率。在規(guī)劃水平年鹽津河水庫的控制策略為污水再生利用率達(dá)到35%、面源污染物削減50%、污水截流去除外源污染。鹽津下游段規(guī)劃水平年策略在鹽津河水庫的基礎(chǔ)上新增人工濕地削減污染物50%。

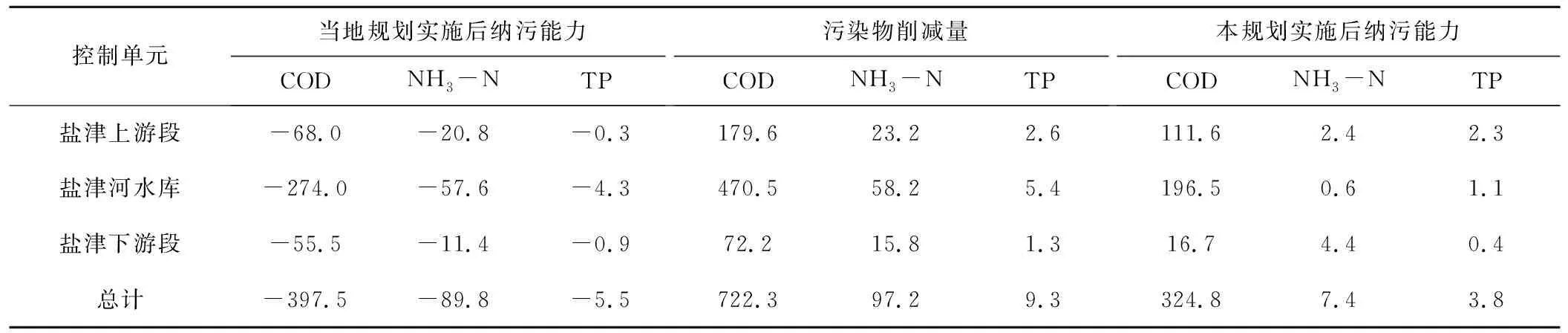

根據(jù)污染控制策略,采用納污能力計(jì)算公式(3),計(jì)算得到2030年規(guī)劃實(shí)施后各控制單元納污能力,結(jié)果如表5所示。規(guī)劃水平年(2030年)本次規(guī)劃實(shí)施后與當(dāng)?shù)匾延幸?guī)劃實(shí)施后相比,COD削減量為722.3 t/a,NH3-N削減量為97.2 t/a,TP削減量為9.3 t/a。各控制單元納污能力明顯提高,鹽津河控制單元納污能力為正值。其控制斷面濃度能滿足《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)中Ⅲ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)[25]。

表5 規(guī)劃實(shí)施后各控制單元納污能力改善效果統(tǒng)計(jì)表(2030年) t/a

4 結(jié) 語

通過調(diào)查鹽津河水質(zhì)現(xiàn)狀,同時(shí)結(jié)合當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展和人口增長(zhǎng)情況,對(duì)2030年進(jìn)行了污染源預(yù)測(cè)。利用水質(zhì)一維模型分別模擬了鹽津河三個(gè)控制單元的水質(zhì)情況,并采用納污能力計(jì)算模型計(jì)算了現(xiàn)狀年(2016年)和規(guī)劃水平年(2030年)鹽津河的納污能力。在現(xiàn)狀年,COD納污能力為-89.6 t/a,NH3-N為-36.2 t/a,TP為-1.0 t/a;在規(guī)劃水平年,COD納污能力為-397.5 t/a,NH3-N為-89.9 t/a,TP為-5.5 t/a。鹽津河在設(shè)計(jì)水文條件下污染物入河量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其自身自凈的能力,納污能力結(jié)果為負(fù)值。最后根據(jù)計(jì)算結(jié)果,分別對(duì)鹽津河各控制單元分別提出了相應(yīng)的水污染防治策略。策略實(shí)施后,規(guī)劃水平年鹽津河已經(jīng)達(dá)到其生態(tài)目標(biāo)。

□