洪水過程的菲律賓Kauswagan電站圍堤滲流及邊坡穩定分析

張嵩云,毛 卉

(中交第三航務工程勘察設計院有限公司,上海 200032)

洪水過程的水面漲落導致圍堤內土體滲流狀態變化,導致土體含水量、空隙水壓增大、土體抗剪強度減小、靜態穩定性降低,水面消落后,堤身土體內含水量及超空隙水壓的消散并不同步,導致堤身穩定性較靜態分析進一步下降[1-3],常規設計手段難以考慮。

本文以實際工程為例,采用有限元分析軟件GeoStudio[4]對菲律賓Kauswagan電站圍堤的洪水過程進行滲流數值模擬,基于瞬態的滲流情況完成動態過程的穩定性分析;依據數值模擬得到的過程滲流情況及堤身穩定性數據,優化堤身回填材料的選擇,驗證洪水過程圍堤穩定性。

1 工程概況

菲律賓Kauswagan電站位于河口地段,由于當地降雨充沛且場地低洼,為節省廠平回填方量,采用圍堤結合強排的方式保障廠區不受洪水影響。廠區圍堤全長2.69 km,其中東圍堤緊鄰Larapan河,長約500 m,工程天然地面高程2~3 m,圍堤內廠坪高程為4.10 m,東圍堤河段100 a一遇暴雨引發洪水位時,最大洪水位達4.73 m。地表土主要為夾砂粉質黏土或粉細砂,下臥土層為多年層積的中密砂層夾粉質黏土。圍堤平面布置見圖1。

圖1 廠區圍堤平面布置

2 模型構建

2.1 幾何模型

根據天然地形,東側圍堤設計斷面為堤頂高程5.00 m,堤頂寬5 m,設置3.7 m寬泥結碎石簡易道路,河漫灘側清除堤腳處表層1~2 m天然土,設置頂高程2.5、5 m寬的拋石護底,堤身采用粉質黏土分層碾壓填筑,堤身坡度為1:1,護面采用300 mm漿砌塊石護面,下設碎石墊層并鋪設反濾土工布,堤后廠坪回填高程為4.10 m,根據設計參數建立幾何模型(圖2)。

圖2 東側圍堤幾何模型

2.2 典型土力學參數

選取工程地勘報告中的BH30孔作為典型斷面地質條件,東圍堤所在的4區土層土力學指標見表1。

表1 典型土力學參數

一般工程中不會要求對土體飽和滲透率及飽和含水率進行測驗,同時根據工程經驗,不同土體的滲流指標往往具有量級上的差異,同量級的數據差異往往對滲流計算結果影響不大,因此本工程的土體滲透率及飽和含水率按照土性類似的原則,參照《水力工程設計計算手冊》[5]推薦的相關參數選取。

2.3 滲流參數的估算

在滲流分析中,需要考慮滲透系數,但對于非飽和土,滲透系數并非一個定值,而是一個函數,需要用到土體的土水特征曲線,GEOSLOPE巖土軟件可提供相關的經驗函數。本文所用的土水特征曲線引用自程序內嵌的經驗曲線,耦合得到不同基底吸力情況下的體積含水率;再運用Van Genuchten法估計得到對應不同基質吸力的滲透系數曲線。土水特征曲線及滲透系數曲線見圖3、4。

土體含水量增大,基質吸力減小、孔隙水壓力增大,土體抗剪強度減小,導致邊坡穩定性降低。

圖3 基質吸力與體積含水量關系曲線

圖4 基質吸力與土滲透系數關系曲線

2.4 邊界條件的設定

模型的外形及荷載條件較為清晰,僅在圍堤頂道路區域考慮20 kNm2均載,對于洪水水位變化的設定,工程洪水評估報告中提供了1~24 h暴雨河口處流量的模擬時程數據(圖5)以及洪水過程中東圍堤區域的洪水最高水位(4.73 m),但并未提供東圍堤臨近河段的洪水水位時程變化情況。

圖5 工程河段各持時暴雨流量時程曲線

考慮到洪水過程流量雖然與洪水位時程相關性較強,模型的洪水位時程變化根據暴雨流量時程曲線簡化得到。通過分析暴雨流量時程曲線得知,由于影響工程的河流流域面積較小(約178 km2),在各工況暴雨情況下,一般在降雨開始后的1~12 h河水開始上漲,并在6 h內完成漲落過程,其中顯著的流量漲落過程在3 h左右。根據以上情況模型中以24 h為1次降雨洪水周期,取低水位-0.3 m為初始時刻水位條件,最高水位取4.73 m,降雨后9 h發生洪水上漲,水面漲落情況按余弦曲線內插,水面3 h內由-0.3 m上漲至最大洪水位4.73 m,再經3 h消落至-0.3 m;同時,考慮工程地處熱帶海洋區域、雨季往往持續降雨的情況,模型同時考慮水位變化時程按24 h循環7 d的最不利情況。

3 計算結果分析

3.1 不同堤身填筑材料的滲流穩態分析

根據工程所在地的土料供應情況,分別選用回填土、砂、塊石作為堤身填筑材料,對不同模型按堤外最大洪水位進行滲流穩態分析,結果見圖6。

圖6 黏土材料滲流比降云圖

根據模型計算結果,堤身分別采用回填土、砂、塊石回填時,每延米堤身斷面滲流量分別為0.044 049、0.064 299、1.336 6 m3h,東圍堤的長度約500 m,整體的滲流量分別為22、32、668 m3h。從整體滲流量來看,堤身采用回填土或砂時,最高洪水位時東圍堤的整體滲流量均小于50 m3h,均在廠區的雨洪水排澇系統處理能力之內,采用塊石填筑時,須顯著提升排澇站的處理能力。

從堤內角的滲流比降值看,回填土填筑時最大比降在0.8,滿足規范[6]計算得到的允許比降1.14的要求;但砂和塊石材料填筑時最大比降均達到1.2,均不滿足規范對于無黏性土滲流出口的允許水力比降要求,需要增設反濾層及黏土層進行防滲反壓。

考慮到工程中東圍堤設計最大洪水位不大、穩定堤身斷面較小,同時現場能方便地取到大量黏土,根據滲流計算結果,整個圍堤工程除了具備防浪功能的北圍堤以塊石填筑外,其余區域的圍堤均選用開挖廠區灰場道路得到黏土分層碾壓填筑。

3.2 洪水過程的滲流瞬態及邊坡穩定分析

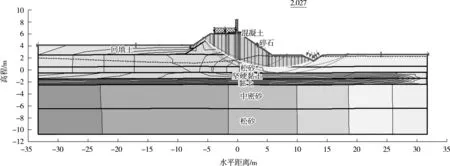

基于最終選定的回填土堤身斷面,按設定的洪水水位時程變化進行滲流瞬態及邊坡穩定分析,初始條件(0 h,水位-0.3 m)計算得到邊坡的穩定系數為2.390;在水位上漲初期,堤身穩定略有下降,隨后隨水位上漲穩定系數同步增長,水位最高時穩定系數最高達2.653;水位消落時,堤身穩定系數下降,但下降幅度快于水位消落,單次洪水漲落過程中最不利情況發生在洪水由最高水位消落至2.25 m時刻(14 h),此時的邊坡安全系數降低為2.027(圖7),較初始時刻的穩定系數下降15%,水位降至-0.3 m時(15 h),穩定系數比之前時刻略增至2.037;當水位消落穩定后邊坡安全系數緩慢增長至2.056(24 h)。單次周期內的水位及斷面穩定系數的全過程情況見圖8。

圖7 單次水位循環下的最不利時刻堤身穩定計算示意

圖8 單次計算周期內各時刻水位及斷面穩定系數

從單次計算周期(24 h)內的穩定計算結果看,土體空隙水壓的消散周期明顯長于計算周期,為了分析空隙水壓的大致消散時間及水位反復消落情況下的堤身穩定系數極值情況,針對單次計算周期的堤身最不穩定時刻為14 h的特點,將單次洪水漲落后延至168 h的情況及7次洪水漲落(7×24 h)的情況,分別進行滲流-穩定耦合計算。

對于延長至168 h的單次洪水過程情況,計算結果反映7 d后堤身斷面穩定系數由最低的2.034增長至2.243,由相當于初始狀態穩定系數2.39的85%提高至94%,但5 d(134 h)后增長速度放緩,根據數據趨勢,可初步判斷模型中堤身土體的超孔隙水壓自然消散過程超過10 d。單次周期延長至168 h的斷面穩定系數的全過程情況見圖9。

圖9 單次洪水漲落計算后延至168 h內各時刻水位及斷面穩定系數

對于7次重復洪水漲落(7×24 h)過程的時程分析情況,計算結果反映堤身最低穩定系數由第1次過程的2.027(初始狀態穩定系數2.39的85%)逐次降低至1.93(初始狀態穩定系數2.39的81%),但第4次(86 h)后下降速度放緩,趨近極限低值。7次重復洪水漲落(7×24 h)過程的斷面穩定系數的全過程情況見圖10。

圖10 7次重復洪水漲落(7×24 h)過程的最低斷面穩定系數

對以上全過程的瞬態滲流-穩定的計算結果進行分析可知:

1)水面上漲時,堤身土體由不飽和狀態逐步至飽和狀態,土體空隙水壓上升,土體抗剪能力下降,總抗力降低,但由于整體水頭的抬高,同步降低總滑動力。因此,漲水初期堤身斷面穩定,僅略有降低(最大降低6.4%);同時,隨著水位的增長,堤身斷面穩定系數增加。

2)水位消落時,堤外整體水頭同步下降,總滑動力恢復至初始時刻,但土體空隙水壓的消散不同步,總抗力恢復不明顯。堤身穩定系數在水位下降至2.25 m時(14 h)達到最低2.027,較初始時刻的穩定系數2.39下降15%,若考慮多次重復洪水過程,過程中堤身最低穩定系數進一步下降至1.93(相當于初始時刻穩定系數的81%),均滿足技術文件中土坡穩定安全系數大于1.5的要求。

3)由于土體超孔隙水壓的消散時間明顯長于水位漲落時間,單次洪水過程后堤身斷面穩定系數須于10 d才能趨近初始時刻的堤身穩定指標。

4 結語

1)在洪水位不大的情況下,圍堤堤身直接采用黏性土分層碾壓回填,不僅能夠形成合理的穩定堤身斷面,兼顧堤身防滲要求,相對于砂石材料,還能簡化施工環節,就地取材,節約工程造價。

2)對于傳統設計手段無法考慮的水位變化過程對邊坡穩定的影響問題,可以通過有限元軟件進行瞬態滲流-邊坡穩定的耦合分析得到準確的影響值。

3)由于土體孔隙水壓的消散過程較長,洪水水位變化將導致堤身穩定顯著下降,本文算例中下降幅度達15%~20%。

4)本文所示洪水數據具有河流流域較小、洪水漲落迅速的特點,僅符合熱帶地區小流域河流雨季的洪水特征。