墨西哥NOM標準下雷電防護系統設計的解決方案

秦 飛

(中交第三航務勘察設計院限公司,上海 200032)

隨著中資EPC(engineering procurement construction,工程總承包)承包商的發展壯大及全球戰略布局,近些年項目從傳統的亞非地區逐漸地延伸到美洲地區,該地區標準體系主要分為美國標準和其他國家標準,比如墨西哥擁有完善的標準體系——墨西哥官方標準(葡萄牙語為normas oficiales Mexicanas,NOM),涵蓋了工程設計及產品認證全過程,在墨西哥境內執行的項目需要符合NOM標準,采購的產品需要具備NOM認證。NOM標準與熟悉的中國標準差別較大,與美國標準也有一定的差別,以往的工程經驗和知識儲備在該地區已不適用,所以在項目的設計、施工、驗收過程中產生了很多困難,尤其是涉及人身安全的領域,比如雷電防護系統。本文以墨西哥某集裝箱碼頭為背景,分析NOM規范NMX-J-549-ANCE-2005[1](簡稱NMX 549)防雷與接地系統的設計要點,尤其是一些重要的設計參數,為工程的順利開展提供基礎。

1 建筑物防雷風險評估

雷電防護設計的目的是為了減少雷擊事故造成的損失,這個損失由生命安全和財產損失兩部分構成。根據NMX 549,應通過建筑物的高度、所處的地形情況、等效接收面積進行雷擊風險評估,確定是否需要采用防雷措施以及防護的程度。其雷電風險評估方法與中國的GB 50057—2010《建筑物防雷設計規范》[2](簡稱國標)中建筑物分類法和美國的NFPA780-2017[3](簡稱美標)簡化評估方法的相似點在于評估建筑物的年平均預計雷擊次數,但評估過程與國標和美標不同。

1.1 年預計雷擊次數No

采用NMX 549的風險評估工具,首先需要計算建筑物年預計雷擊次數No,返回計算結果并與建筑物可承受雷擊次數Nd進行比較。如果No≤Nd,接閃器和引下線(外部防雷設施)不要求設置,但NMX 549明確指出如果設計方因此不設置外部防雷設施,建筑物仍存在受雷擊風險的可能性,所以對一些特別的建筑需要慎重決定;如果No>Nd,則建議設置。上述方法與美標完全一致,與國標中防雷等級分類法對于第二、第三類防雷建筑物的設置上也類似。

NMX 549中關于建筑物年預計雷擊次數的公式為:

No=10-6NgAe

(1)

國標、美標的相關公式分別為:

No=kNgAe

(2)

No=10-6C1NgAe

(3)

式中:k為校正系數;C1為位置系數;Ng為雷擊大地的年平均密度;Ae為與建筑物接收相同雷擊次數的等效面積。

通過對比式(1)~(3)可知NMX 549公式與國標和美標公式類似,但沒有包含k和C1,k和C1考慮的是地形和周圍建筑物影響的權重因子,而實際上NMX549公式是把這些影響權重因子計入了Ae,NMX549對于在常規地形條件Ae的計算公式與建筑物屋面造型有關,平頂屋面,計算公式為:

Ae=ab+6h(a+b) + 9πh2

(4)

坡頂屋面,計算公式為:

Ae=ab+6hb+9πh2

(5)

在非常規地形條件下的計算公式為:

Ae=ab+6he(a+b)+9πh2

(6)

式中:a、b分別為建筑物的長、寬;h、he分別為建筑物在常規、非常規地形條件下相對室外地面的高度。

NMX549中平頂屋面Ae的計算公式與美標一致,而該條件下美標的孤立建筑物的位置系數C1取1,所以NMX 549和美標對于常規地形條件下孤立的平頂建筑物雷擊次數的結論是一致的。與國標相比則存在不同,以同樣常規地形下投影尺寸為15 m×15 m的平屋面建筑物為例,等效面積Ae在高度等于20 m的情況下,NMX549的計算結果與國標是一致的;在高度小于20 m的情況下,NMX549計算的結果小于國標;而在高度大于20 m的情況下,NMX549計算的結果大,也可知美標與國標也存在類似的結論[4]。

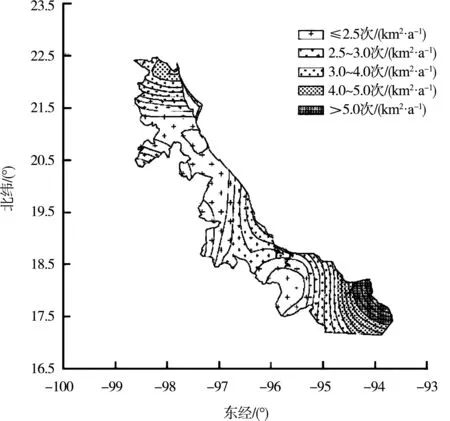

在NMX 549附錄D中可以查到Ng,其分布見圖1。以墨西哥碼頭所在地區為例,其坐標為北緯19°11′,西經 96°1′,所以雷擊大地的年平均密度為5次(km2·a-1);某建筑物的長、寬為14、9 m,其女兒墻頂高度為7.5 m,采用式(1)、(4)可以求出年預計雷擊次數No=0.013次a。

圖1 該地區雷擊大地年平均密度分布

1.2 年可承受雷擊次數Nd

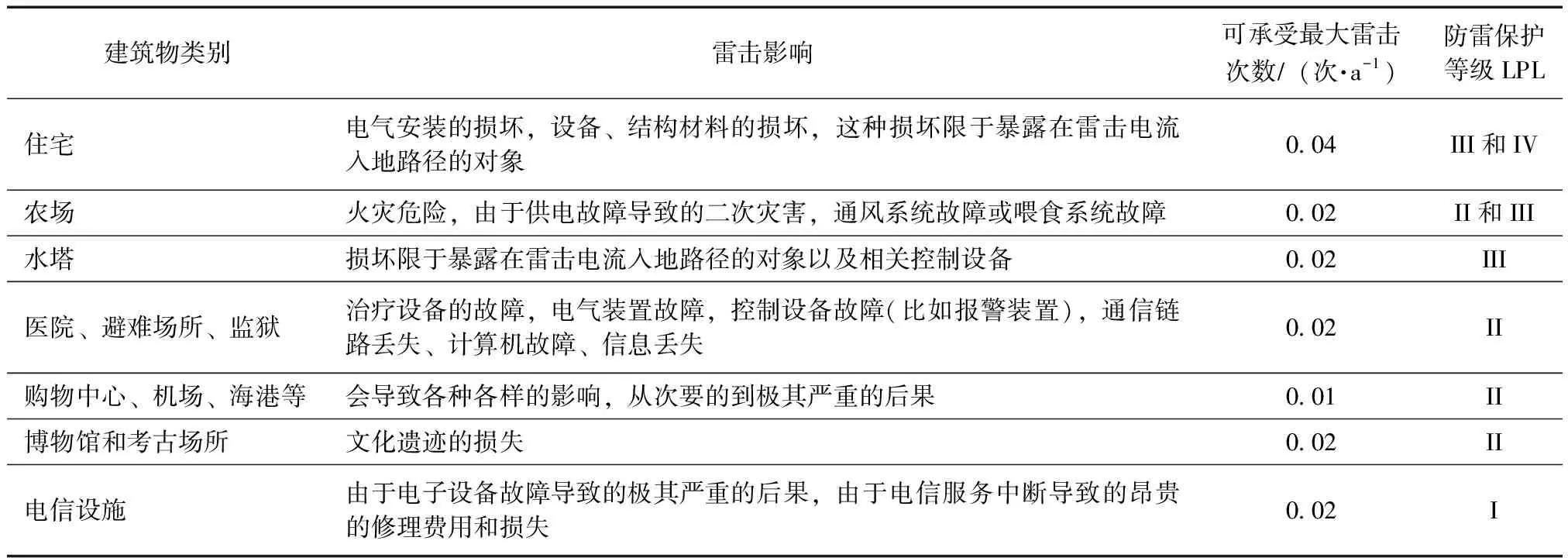

對于各類建筑物年可承受雷擊次數,國標的建筑物分類法是根據建筑物重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,將防雷要求分為3類;美標的簡化評估方法是通過將可接受的財產損失頻率(默認為1.5×10-3次·a-1)除以一個綜合系數C(與建筑物結構、價值、內部居民和損害后果有關)來計算;而NMX 549是規定了各類別建筑物可以承受的最大的雷擊次數,見表1。以墨西哥碼頭為例,查表可知港口可承受最大雷擊次數Nd為0.01次a,該港口內某建筑物年預計雷擊次數為No=0.013次a,此時No>Nd,所以應按規范的要求設置外部防雷設施,港口建筑類別對應的防雷保護等級為LPL II。對于位于雷擊密度超過2次(km2·a-1)的地區或存儲易燃物品(木材或稻草)的建筑物,必須設置外部防雷設施。

表1 建筑物年可承受雷擊頻率以及雷電防護等級LPL

相比之下,NMX 549與國標和美標的防雷風險評估各有側重點,NMX549在年預計雷擊頻率的預測上把位置系數的權重計入了等效面積的計算中,計算公式略顯復雜,其計算的結果與國標存在一定的差異。在允許承受的雷擊風險上,雖然與NMX549相比美標沒有提供綜合評價法的方式,但在允許雷擊次數已經考慮了各項風險評估的權重,國標的防雷分類法也是如此,各規范在使用時都需要結合工程情況具體分析。

2 外部防雷設施

2.1 接閃器

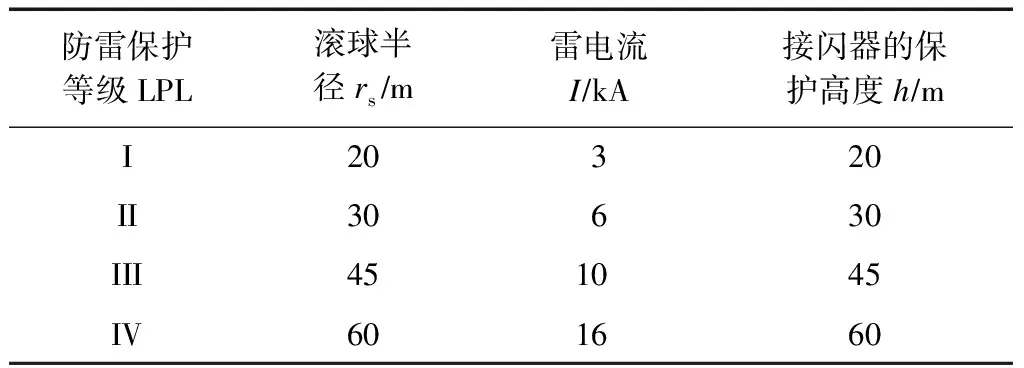

NMX549推薦采用滾球法確定接閃器的保護范圍,根據防雷保護等級LPL的不同,滾球半徑分為20、30、45、60 m共4種,見表2(保護角法僅作為可選擇的參考方法之一,設計中應盡量避免采用)。國標中滾球法的半徑只采用30、45、60 m 3種;而美標以15 m高度為界,規定建筑高度低于15 m的多層屋面建筑采用保護角方法確定接閃器保護范圍,超過15 m須按滾球法確定,而美標并沒有防雷等級的區分,其滾球半徑均按 46 m考慮。

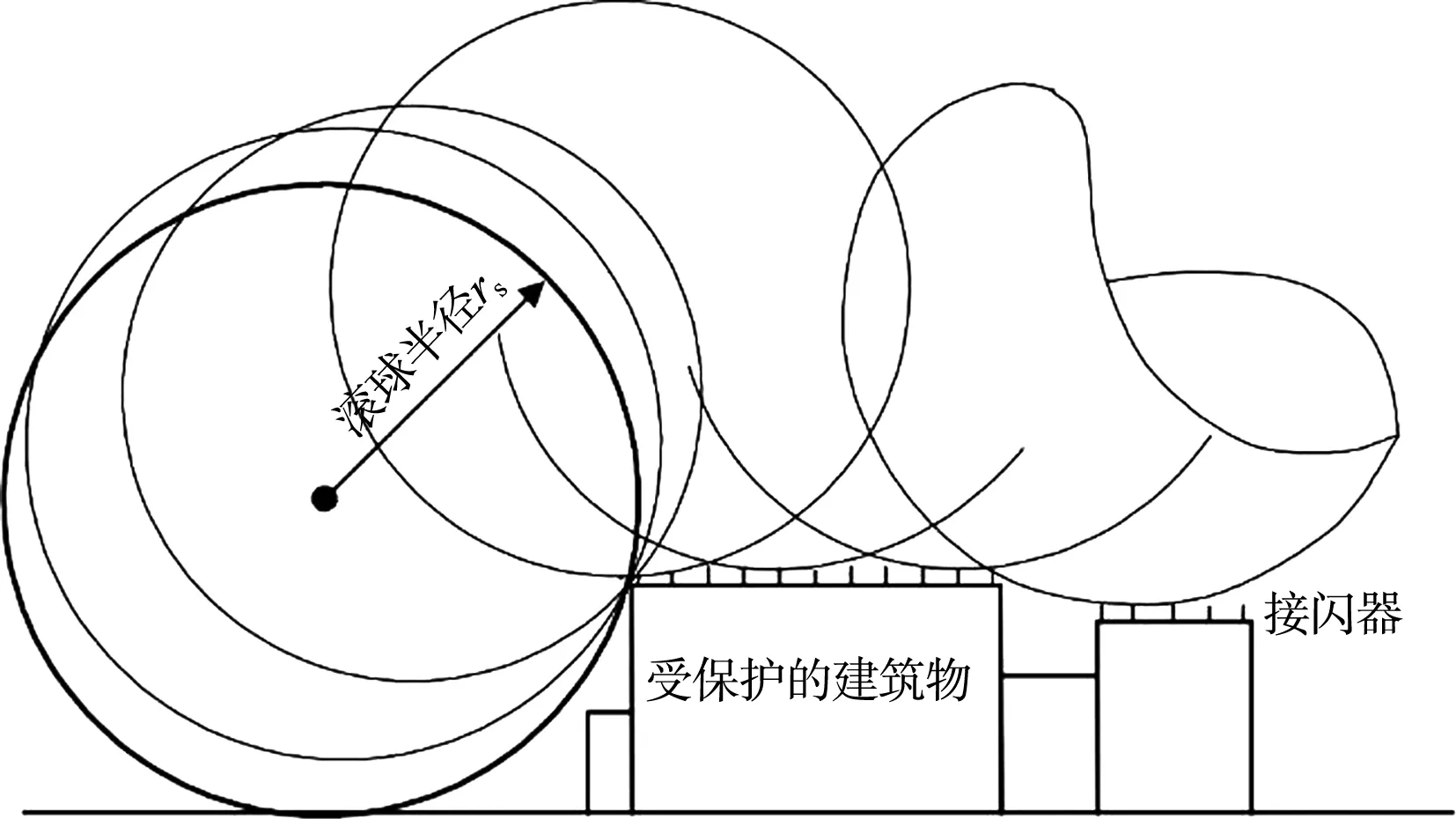

采用滾球法時,如果保護的建筑物上任何一點都不與半徑為rs的球體球面區域相接觸,則可認為接閃器的位置是合適的。球在建筑物周圍及頂部的所有方向滾動,此時球面僅與接閃器接觸,見圖2。對高度大于滾球半徑rs的所有建筑物,側面可能會遭受雷擊。側面上,用滾球法可以接觸到的每一點都可能是雷擊點。但對低于60 m的建筑物,需要每隔20 m高度做水平防雷等電位連接。

表2 NMX549推薦的滾球法參數

圖2 采用滾球法接閃器系統的設計

接閃器的形式,NMX549推薦接閃器的高度不超過被保護對象3 m,通過增加數量覆蓋保護范圍;國標采用的是接閃帶的保護方式;美標則以接閃針為主,平屋頂須采用較多的接閃短針。

以墨西哥碼頭為例,前文已知某建筑物經過防雷風險評估后須設置外部防雷設施,其防雷保護等級為LPL II,建筑物高為7.5 m,查表2可知對應的滾球半徑為30 m,滾球半徑rs大于建筑物高度,所以建筑物僅需要設置頂部接閃器,頂部接閃器采用美標要求的規格接閃短針和布置方式(間隔為6 m),這種搭配的設計方式在項目中受到業主和審查方的認可。

2.2 引下線

NMX549規定引下線的設置可通過若干個并聯通道將雷電流引下,電流通道的長度應保持最小,建筑物導電部件采用等電位連接等方式從雷擊點連接至大地。

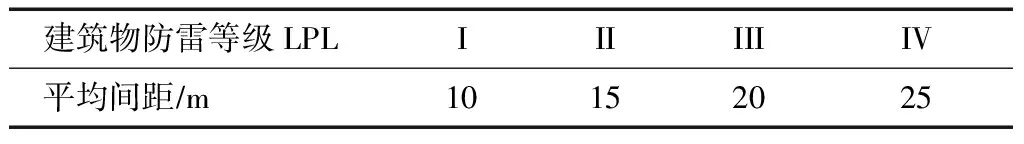

對于任何種類的建筑的引下線不應小于2根,引下線的主導體可以由電氣連續的鋼結構或鋼筋混凝土框架結構的建筑物中的鋼柱、鋼梁或鋼筋替代,引下線的間距見表3,根據建筑物防雷保護等級LPL確定,平均間距分為10、15、20、25 m 4種。相比美標的30 m平均間距和國標的25 m平均間距,NMX549要求明顯更加嚴格。以墨西哥碼頭項目為例,建筑物防雷等級為LPL II級,所以根據表3引下線平均距離為15 m。

表3 各類LPL的引下線之間的平均間距

2.3 接地系統

從雷電防護的觀點來看,接地裝置最好為單一、整體結構,可適用于任何場合(如雷電防護、電力系統和通信系統),而國際上NECABICSI-607:2011和ANSITIA-607-B-2011的電信規范一般要求通信系統采用clean earthing system(即單獨的接地系統)[5-6],在境外工程設計中如何設置這獨立的接地系統有兩種不同的做法:其一通信系統單獨設置的接地系統最終要與防雷、電力接地系統相互連接組成一個總的等電位接地網絡;其二則是與防雷、電力接地系統保持一定的間隔距離。以墨西哥碼頭項目為例,所有的弱電間均設置了單獨的接地系統,根據業主要求獨立的通信接地系統不與防雷、電力接地系統相互連接,所以在設計前需要與業主、通信系統供貨方、電信部門溝通,具體分析采用哪一種接地做法。

相比國標和美標,NMX549對于接地系統所采用接地極的數量與布置也有特別的要求。如果因為采用獨立的接地系統或某些原因,引下線的接地極沒有相互連接在一起,那每根引下線連接的獨立接地極的數量為3根,并且要以三角形或一字形的方式布置。此外,NMX549建議防雷接地系統的接地電阻不宜小于10 Ω,這一要求與國標類似,而美標未對接地電阻值有任何規定。

3 結論

1) 對于建筑物年預計雷擊次數的評估,墨標沒有采用國標的校正系數k和美標的位置系數C1,而是把周圍地形及四周建筑物對受保護對象影響的權重因子計入等效面積Ae的計算。

2)常規地形下孤立的平頂屋面建筑物等效面積Ae的計算,墨標與美標結果一致,在高度等于20 m的情況下與國標結果一致,在高度小于20 m的情況下墨標計算的結果小,反之墨標計算結果大。

3)墨標按建筑物類別明確了其年可承受的最大雷擊頻率和對應的保護等級,國標采用防雷分類法,其中第二、三類中部分建筑物明確了最大可承受的雷擊次數,美標采用計算評估方法。

4)墨標采用滾球法確定接閃器的保護范圍,滾球半徑根據雷電保護等級分為20、30、45、60 m共4種,國標未包含20 m的滾球半徑,而美標只有45 m的滾球半徑。

5)墨標雷擊引下線的間距根據防雷保護等級分為4檔,相比國標的3檔和美標的平均間距30 m更為嚴格。

6)墨標以建筑物年預測雷擊次數與規定的可承受雷擊頻率比較來確定是否需要設置外部防雷措施,國標的防雷分類法已經考慮了風險權重且易于執行,美標風險評估方法相對更加復雜,各規范在使用時都需要結合工程情況具體分析。