沙漠蝗蟲來襲

徐寧

沙漠蝗蟲席卷肯尼亞。

2020年1月下旬的一天,肯尼亞農民姆瓦吉雷注意到天邊飄來一塊“烏云”。僅僅幾分鐘的時間,“烏云”已經將他眼前一大片農田完全籠罩起來。他走近一看,原來田里的大豆和玉米上落滿了蝗蟲。姆瓦吉雷的農場從2019年5月起遭遇罕見的長期干旱,直到2019年11月才迎來第—場降雨。降雨原本帶來了豐收的希望,然而突然降臨的“烏云”——蝗群卻摧毀了他的希望。

2020年初,非洲東北部的非洲之角遭遇25年以來最嚴重的一次蝗災。截至2020年2月中旬,肯尼亞、埃塞俄比亞和索馬里的蝗蟲數量已達3600億只。按照一只蝗蟲每日進食2克食物計算,3600億只蝗蟲每天要吃掉18萬噸植物和糧食。如果不采取控制措施,到2020年6月,蝗蟲的數量可能在3600億只的基礎上再增加500倍。

恐怖的蝗群

蝗蟲是直翅目蝗科動物的統稱。蝗蟲主要分布于熱帶和溫帶的沙漠、草原地區。2020年初席卷非洲東北部地區、阿拉伯半島和西南亞的蝗蟲名為“沙漠蝗蟲”,在這些地區已經有數千年的作亂歷史。

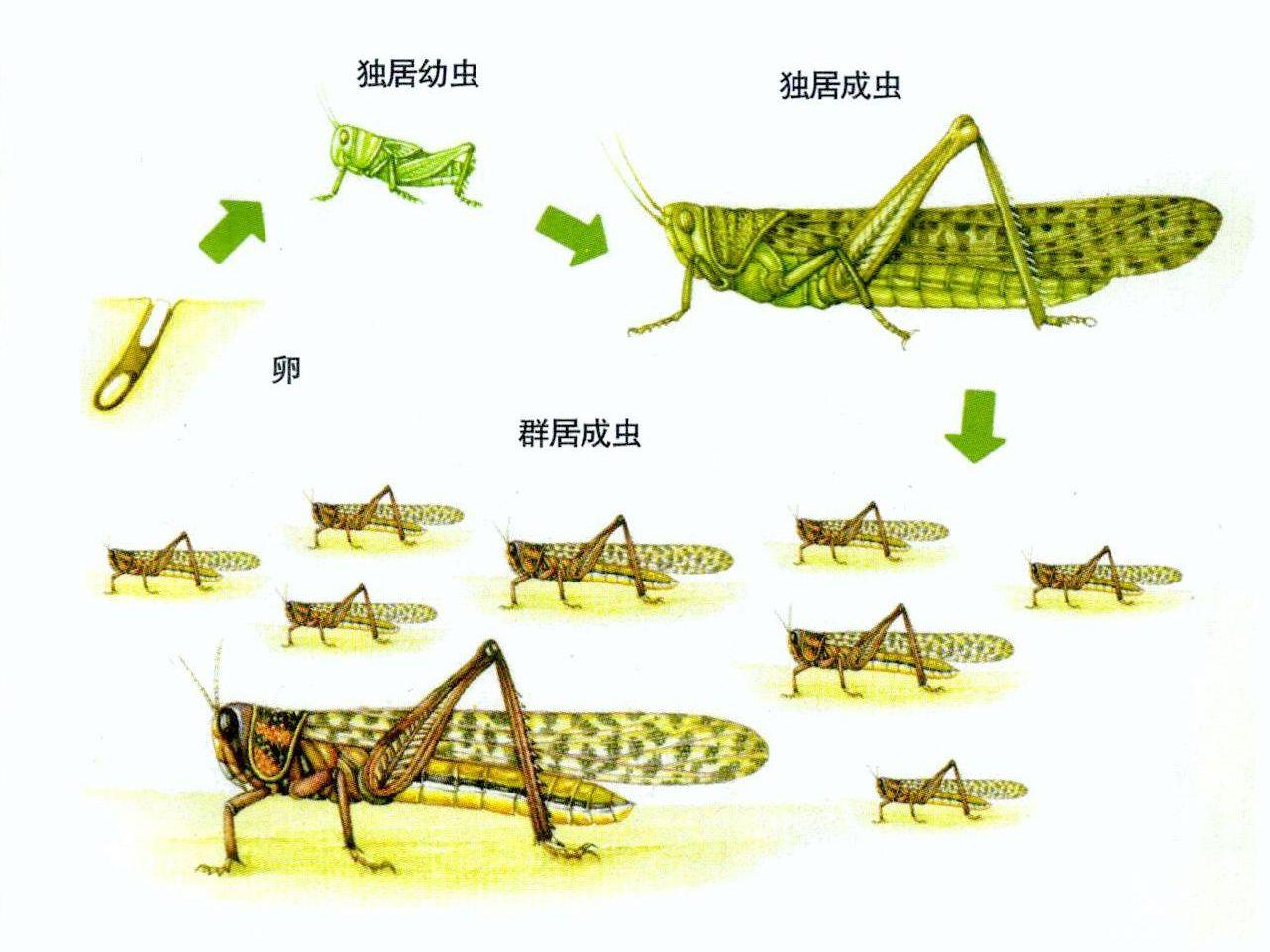

沙漠蝗蟲的生命周期。

當環境同時滿足雨水充足和綠色植被豐富這兩個條件時,沙漠蝗蟲的數量會快速增加,并在約1個月后由獨居為主轉向群居為主。此時會出現許多小群無翅幼蟲和小群有翅成蟲。如果在這個階段蝗蟲數量得不到控制,并且在孵化地周圍地區又出現大規模降水,那么這些有利條件會讓蝗蟲的數量進入又一個飛速上升階段。經過數代繁殖,沙漠蝗蟲的數量和活動范圍進一步擴大,如果環境和天氣有利于蝗蟲繁殖,那么就很有可能形成地區性蝗災,甚至演變成大型蝗災。

雖然蝗群出現是一種普遍現象。但只有極少數會進入快速增長階段,即便開始快速增長,也很難發展成2020年初這種級別的大型蝗災。距離現在最近的地區性蝗災發生于2003~2005年。距離現在最近的一次大型蝗災發生于1986-1989年。

蝗蟲擁有咀嚼式口器,由上下唇、上下顎和舌構成。上下唇負責夾持食物,上下顎負責切斷、咀嚼食物并防止食物下漏。舌負責嘗味并攪拌食物碎屑。只要經歷過蝗群掃蕩,人們便永遠忘不了這些害蟲驚人的破壞力:從玉米、小麥、高粱這些糧食作物,到橄欖、石榴、木瓜這些經濟作物,沒有什么能逃過被蝗蟲吞吃的厄運。蝗蟲吃光了葡萄莊園里的葡萄,又鉆進棕櫚樹和仙人掌內部。蜂農們的蜂箱也沒能逃過厄運,蜜蜂們在數量龐大的入侵者面前毫無招架之力,蜂蜜被洗劫一空。無論是花朵、樹葉還是果實,只要合蝗蟲胃口,就絕對不會被剩下。近年來,北非、近東和西南亞地區的沙漠邊緣地帶的耕地面積不斷增加,沙漠蝗蟲成為當地居民生計和食物來源的重大威脅。

沙漠蝗蟲幾乎無所不吃,植物嫩葉是它們最喜歡的食物。

沙漠蝗蟲為什么會暴發?

對于2020年初暴發的蝗災,聯合國糧農組織認為,東非的異常天氣給沙漠蝗蟲提供了極為有利的繁殖條件。可以說,異常的天氣是導致沙漠蝗蟲暴發的直接原因。

從2019年10月起,印度洋發生罕見的印度洋偶極(印度洋東西部海水溫度紊亂)現象,導致印度洋東部的大量水汽被輸送到東非沿海地區,由此帶來的猛烈降水過程是促成這次大規模蝗災的重要原因。

降水有利于沙漠蝗蟲卵的孵化。圖為埋在沙土中的沙漠蝗蟲卵。

沙漠蝗蟲活動區域多年年均降水量都不超過200毫米。而對于沙漠蝗蟲來說,它們靠著一系列手段在惡劣的干旱/半干旱地區頑強地生存下來,和周圍的環境保持著相對平衡的狀態。不過,突然性的猛烈降水打破了這個平衡,讓沙漠蝗蟲的繁殖速度飆升。

沙漠蝗蟲喜歡將卵產在疏松的沙土中。雌蟲只會在不久前有過降雨的松軟沙土中產卵。在沙土的保護下,沙漠蝗蟲的卵不會輕易被其他動物發現并吃掉。將卵產在沙土中避免了卵直接接觸陽光和空氣,同時也減緩了蟲卵中的水分蒸發。

血清素讓蝗蟲改變習性

沙漠蝗蟲并不總是成群活動,它們大部分時間是單獨活動的。2009年的一項研究發現,血清素具有改變沙漠蝗蟲居住習性的神奇功效。地球上的多細胞生物體內都含有血清素這種神經遞質。在人體內,血清素負責調節心情、食欲和睡眠,能讓人感覺幸福和快樂,因此血清素也被用于治療抑郁癥。

科學家通過實驗發現:當給獨居的沙漠蝗蟲體內注射血清素時,這些膽小的蝗蟲很快開始尋找同類;當給已經群居化的沙漠蝗蟲注射血清素阻滯劑時,即便已經開始群居的蝗蟲又變得膽小,開始獨居。群居行為最顯著的沙漠蝗蟲體內的血清素水平是安靜獨居的沙漠蝗蟲的4倍左右。

獨居的沙漠蝗蟲在看到同類或聞到同類釋放的特殊氣味后,體內血清素水平會上升。更神奇的是,科學家用小毛刷輕輕觸碰獨居沙漠蝗蟲后腿上的絨毛,蝗蟲也開始尋找同類尋求群居。這種生物在不同環境下表現出不同適應力的特性被稱為“表型可塑性”。一個類似的例子是,海龜蛋在不同溫度孵化出不同性別的海龜。

在血清素的影響下,蝗蟲的外觀和習性逐漸發生改變。

蝗群的可怕在于數量驚人的蝗蟲可以彼此協同并統一動作,好像有一個超級大腦在控制它們。英國科學家發現,一旦蝗蟲形成蝗群,它們的腦容量會上升30%左右。蝗蟲的大腦結構簡單,它們頭部兩側的復眼收集視覺信號并傳遞給視葉,視葉對視覺信號進行基本處理后,再將信號傳遞給中腦,進行更高級的信息處理。至于蝗群中的蝗蟲,其中腦會長得比視葉更大,這或許表明,成群的蝗蟲在遷徙過程中,敏銳的視覺并不是那么重要,反而是如何配合蝗群的整體運動更為重要。不僅是腦容量,融入蝗群的沙漠蝗蟲的體色會由綠轉黃,個頭也會變得更大。

沙漠蝗蟲的天敵

蜈蚣捕食沙漠蝗蟲。

粉紅椋鳥主要以蝗蟲為食。

椋鳥群。

盡管在蝗災發生時,食蟲鳥很少會捕食成群的沙漠蝗蟲,但在非蝗災期間,鳥類是控制沙漠蝗蟲數量的主力軍之一。某些品種的鸚會大量進食沙漠蝗蟲,直至體重過重無法起飛。科學家曾經在一只鸚的胃中清點出了1400多只蝗蟲。西亞地區主要依靠粉紅椋鳥控制沙漠蝗蟲數量。粉紅椋鳥的食性十分專一,只要有蝗蟲就一定優先捕食蝗蟲。雖然粉紅椋鳥比鸚小得多,但粉紅椋鳥每天能吃下超過它們自身體重的蝗蟲。發育中的粉紅椋鳥幼鳥食量甚至超過成年鳥。有記錄顯示,在毛里塔尼亞等國家,蝗群在一周內就被鳥類完全消滅。

蝗蟲在發育過程中同樣會有許多天敵。真菌等微生物是沙漠蝗蟲的主要天敵之一。超過2/3的真菌無法在37℃的環境下生存,因此昆蟲這類體溫隨環境改變而改變的變溫動物是真菌的主要進攻對象。沙漠蝗蟲卵的孵化需要一定的濕度,但如果濕度過高,反而會導致真菌活動旺盛。只有1%~5%的蟲卵能避開真菌侵蝕,順利發育至性成熟。

在蝗蟲快速繁殖階段,黑卵蜂也不會錯過機會。雌性黑卵蜂用可以伸縮的針狀產卵器在沙漠蝗蟲卵中產下卵。黑卵蜂幼蟲孵化后直接以沙漠蝗蟲卵為食。一些甲蟲的幼蟲在土壤中活動時,會大量吞吃土壤中的沙漠蝗蟲卵。即便蝗蟲已經發育成若蟲或成蟲,也難逃螳螂、蛙等天敵的捕食。

如何殺滅蝗蟲?

目前,全世界蝗災高發區主要采用點燃可燃物和空中噴灑殺蟲劑來驅散和殺滅來襲的蝗蟲。蝗蟲產卵會在地表留下一個個密集的孔洞,因此農民較容易發現蝗蟲卵。如果能在蝗蟲的前三代內及時發現并消滅蝗蟲卵,就能夠在很大程度上控制蝗蟲數量。

噴灑殺蟲劑會讓沙漠蝗蟲迅速產生耐藥性,因此并不是很有效的滅蝗手段。

真菌類除蝗劑被廣泛應用。圖為被真菌寄生的蝗蟲。

除了上述手段。真菌類除蝗劑也被廣泛應用。黑僵菌就是一類被廣泛用于殺滅蝗蟲的真菌:只需要向蝗蟲體表噴灑含有黑僵菌的微液滴,這些真菌就會寄生在蝗蟲體表,并逐漸侵入蝗蟲體內,甚至破壞蝗蟲卵。

蝗蟲身體干物質量的62%由蛋白質構成,是不折不扣的高蛋白食物。既然如此,我們能不能把蝗蟲收集起來,加工成食物吃掉呢?這的確是個一舉兩得的方案,但不太具備可行性。

首先,蝗蟲的移動速度非常快(24小時內最長移動距離可達150千米),它們吃完一片區域的植物后立刻離開。要讓移動速度這么快的蝗蟲束手就擒是非常困難的。只能噴灑殺蟲劑讓它們失去行動能力掉落在地。但這樣一來,蝗蟲就被殺蟲劑給污染了。

其次,群居蝗蟲會制造有毒物質。2019年初,中國科學家發現,群居蝗蟲在遭遇鳥類攻擊后會大量釋放有毒物質苯乙腈。苯乙腈又會進一步合成毒性更強的氫氰酸。科學家嘗試用被苯乙腈處理過的散居蝗蟲喂食山雀,結果發現山雀很抗拒這些蝗蟲。這表明鳥類可能已經進化出識別苯乙腈這種有毒物質的嗅覺能力。這樣看來,蝗蟲本身并不是人類理想的食物來源。