廣西云耳菌株的遺傳差異分析

吳圣進 陳雪鳳 王燦琴 蘇啟臣 韋仕巖 吳小建 郎寧 藍桃菊

摘? 要:為了解廣西云耳菌株的遺傳多樣性,本研究對廣西的10個百色云耳野生菌株和9個商品栽培菌株的菌絲和子實體性狀進行測定,采用ISSR技術對其遺傳差異進行分析,從而為廣西云耳資源的合理利用提供依據。結果顯示,19個菌株的菌絲培養特征和子實體外觀性狀都具有豐富的多樣性;野生菌株與商品菌株間存在明顯差異,其中前者多數菌株的菌絲培養期間色素發生早、子實體顏色較淺而呈半透明狀、子實體質地柔軟而滑嫩、咀嚼性低,后者菌絲培養期間色素發生晚或無色素、子實體顏色深而不透明、子實體質地較脆、咀嚼性高。ISSR分析結果顯示,19個菌株的遺傳相似系數在0.51~0.90之間,在相似系數為0.69時,可將它們劃分為5個類群。其中,類群I和III全為野生菌株,遺傳相似系數分別在0.69~0.74和0.69~0.77之間;類群II和IV全為栽培菌株,遺傳相似系數分別在0.80~0.86和0.85~0.90之間;類群V僅野生菌株BY81。上述結果表明,廣西云耳菌株具有豐富的遺傳多樣性,百色云耳野生菌株間的遺傳差異較大,廣西商品栽培的云耳菌株間的遺傳差異較小;野生菌株與商品菌株間的遺傳差異大,屬于不同的生態類群;百色云耳是一類有待開發的寶貴云耳資源。

關鍵詞:百色云耳;野生菌株;栽培菌株;ISSR;遺傳差異

中圖分類號:S646.6? ? ? 文獻標識碼:A

Genetic Variation of Auricularia heimuer Strains in Guangxi

WU Shengjin, CHEN Xuefeng, WANG Canqin, SU Qichen, WEI Shiyan*, WU Xiaojian, LANG Ning,

LAN Taoju

Microbilogy Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning, Guangxi 530007, China

Abstract: In order to understand the genetic diversity and to provide a basis for the rational utilization of A. heimuer resource in Guangxi, the characters of mycelium and fruit body of ten wild strains from Baise and nine cultivars strains of A. heimuer were determined, and the genetic variation among of the strains was analyzed by the ISSR technique. The 19 strains exhibited high diversity in the characters of mycelium and fruit body. There were evident differences between the wild strains and the cultivar strains. The former mostly produced pigment early during mycelium culture, and the fruit body was light colored, semitranslucent, soft, tender, low chewiness in the textur, while the latter produced pigment at late stage of mycelium culture or no pigment, and the fruit body was dark colored, opaque, and springy, higher chewiness in the texture. ISSR analysis showed that the similarity coefficient was ranged from 0.51 to 0.90 among the 19 strains which could be divided into five groups at the similarity coefficient of 0.69. The strains in group I and group III were all wild strains, which had a similarity coefficient 0.69–0.74 and 0.69–0.77, respectively, the strains in group II and group IV were all cultivar strains which had a similarity coefficient 0.80–0.86 and 0.85–0.90, respectively, and the strain in the group V was only the wild strain BY81. All results suggested that A. heimuer strains in Guangxi possessed high genetic diversity. There were higher genetic variations among the wild strains from Baise than that among cultivar strains. There was also high genetic variation between the wild strains and cultivar strains, which should belong to different ecological groups. A. heimuer in Baise was a precious resource waiting to be exploited.

Keywords: Auricularia heimuer in Baise; wild strains; cultivar strains; ISSR; genetic variation

DOI: 10.3969/j.issn.1000-2561.2020.05.011

云耳是我國南方地區對黑木耳(Auricularia heimuer)的一種俗稱,是我國四大食用菌栽培品種之一。我國云耳資源豐富、分布廣泛,其中以秦巴山區、鄂西山區、云貴高原和東北黑龍江與吉林等地分布最多[1]。百色云耳指自然分布于廣西百色地區及其周邊地區的野生黑木耳,該地區位于云貴高原與南嶺丘陵的過渡性地帶,是廣西云耳野生資源分布最多的地區,也是我國云耳的傳統主產區[2]。

百色云耳是廣西特有的黑木耳珍貴種質資源,與廣西主要推廣栽培的云耳品種在生物學特性、外觀形態等方面有明顯的差異[2]。百色云耳分布區域屬于亞熱帶季風氣候,云耳集中發生于3月下旬至5月中旬,屬于中偏高溫型品種[2-3];百色云耳以品質著稱[5],耳片質地柔軟,顏色以黃褐色為主[4]。研究表明,百色云耳在酯酶同工酶譜上存在豐富的遺傳多樣性,并蘊含許多的優異遺傳性狀[4],但其資源的評價和利用仍非常有限[7-8],其與廣西商品栽培的云耳品種間的遺傳差異尚未明確,其人工栽培等開發利用也非常有限。本研究采用分子標記技術(ISSR)進一步分析了百色云耳資源的遺傳多樣性,對比分析了百色云耳野生菌株與廣西商品栽培云耳菌株的遺傳差異,以期為百色云耳資源的挖掘利用提供依據。

1? 材料與方法

1.1? 材料

1.1.1? 供試菌株? 供試云耳菌株共19個,均保存于廣西農業科學院微生物研究所,其編號、名稱和來源見表1。

1.1.2? 試劑與培養基? 葡萄糖、瓊脂粉均為國產分析純,上海國藥集團;6×Loading Buffer,2×Taq PCR MasterMix,GelRedTM購自生工生物工程(上海)股份有限公司。

PDA平板培養基:馬鈴薯(去皮)200 g、葡萄糖20 g、瓊脂18 g、水1000 mL。

1.2? 方法

1.2.1? 菌絲培養特征和子實體性狀觀察? 將供試云耳菌株用PDA平板培養基活化,再用滅菌好的打孔器取直徑5 mm的菌種塊,重新接種于新的PDA平板培養基,置于28 ℃下黑暗培養15 d,期間觀察記錄菌絲和菌落特征以及色素產生情況。

按照云耳常規袋料栽培方法[4]進行栽培出耳,待云耳耳片成熟后,觀察子實體的顏色和透明度;將各菌株成熟耳片采收前噴水20 min,充分吸水后采收,選20名評委比較評價子實體手感的柔軟程度,并比較評價沸水焯3 min再在涼水中冷卻后的耳片口感和咀嚼爽脆情況。

1.2.2? 菌株基因組總DNA抽提? 將剛活化好的云耳菌絲接種于PDA培養基,28 ℃培養7 d,從培養基上刮取菌絲。采用Biospin真菌基因組DNA提取試劑盒(杭州博日科技有限公司)提取云耳菌株的基因組總DNA,用1.0%的瓊脂糖電泳檢測DNA質量。

1.2.3? ISSR分析? 采用唐利華等[9]篩選出的編號為P3、P4、P5、P6、P9、P10、P16、P21、P22、P25、P26、P27和P32的13個ISSR引物,引物由生工生物工程(上海)股份有限公司合成。以供試云耳菌株的基因組DNA為模板進行PCR擴增(聚合酶鏈式反應),PCR反應體系參照韋仕巖等[10],PCR反應條件參照唐利華等[9]。PCR產物在2.0%瓊脂糖凝膠中電泳,用稀釋3300倍的GelRed溶液染色30 min,用凝膠成像系統觀察拍照。

1.3? 數據處理

選擇穩定的ISSR擴增條帶,記錄各引物擴增條帶的數據,有條帶記為1,無條帶記為0;采用

NTSYS-PC軟件對云耳ISSR數據進行遺傳相似系數分析,采用不加權成對群算術平均法(un-we ig hted pair group method with arithmetic means cluster analysis, UPGMA)進行云耳菌株的遺傳相似性聚類分析,構建聚類樹狀圖。

2? 結果與分析

2.1? 云耳菌株的主要外觀性狀

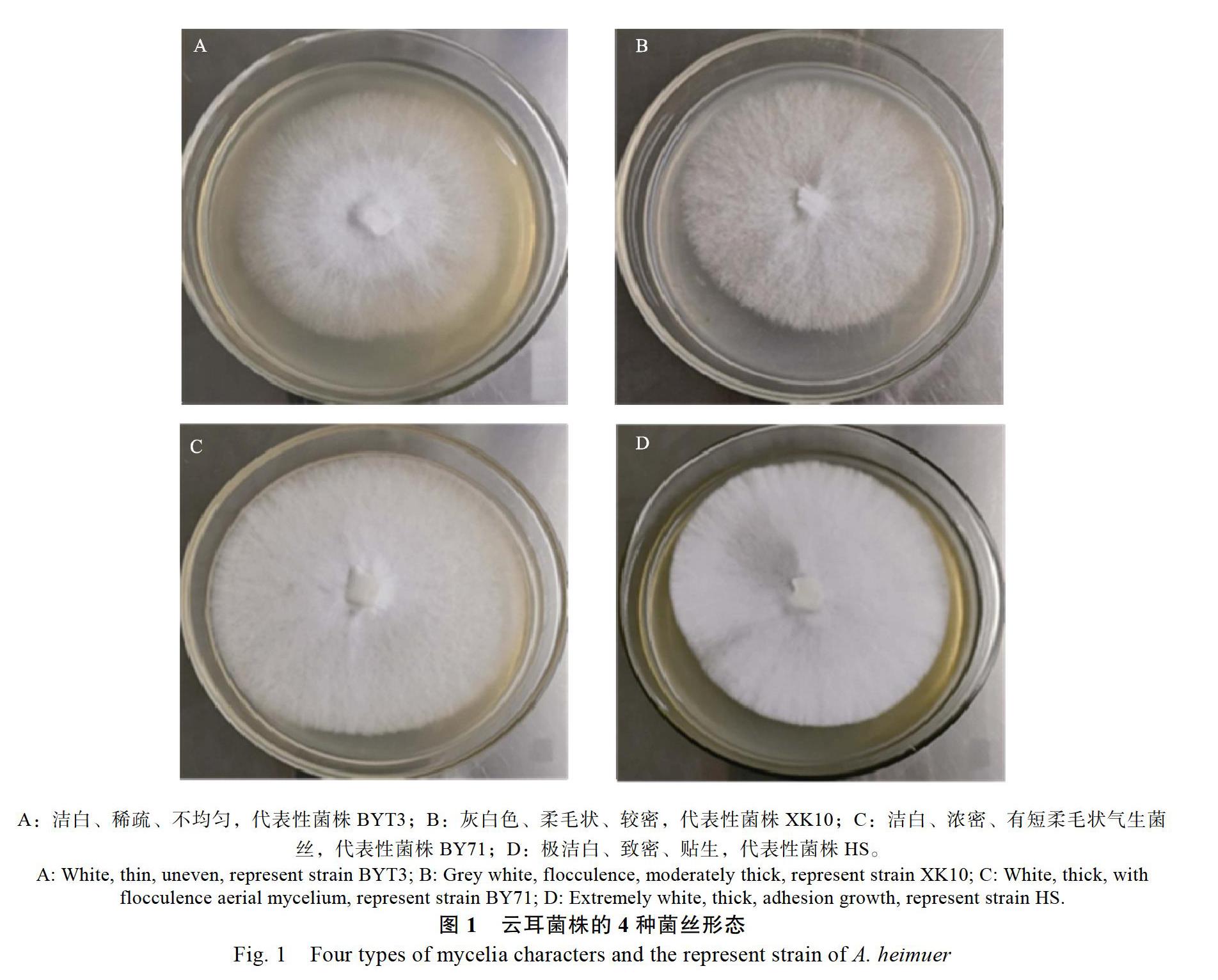

由表2可知,19個云耳菌株的菌絲培養特征大致可劃分為4種類型:第1種類型為稀疏貼生為主,兼有少量柔毛狀氣生的菌絲(圖1A);第2種為稀疏的柔毛狀菌絲(圖1B);第3種為濃密貼生為主,兼有部分柔毛狀氣生的菌絲(圖1C);第4種為致密的貼生菌絲(圖1D)。第1種類型的菌絲菌株4個,均為野生菌株;第2種類型菌株2個,均為商品菌株;第3種類型菌株9個(其中野生菌株6個,商品菌株3個);第4種類型菌株4個,均為商品菌株。在菌絲培養期間產生色素較早的菌株有4個,均為百色云耳野生菌株;其余菌株均在菌絲培養后期才產生色素,或者不產生色素。

由表2還可以看出,19個云耳菌株的子實體顏色表現較豐富的多樣性,可分為半透明淺黃褐色(圖2A)、半透明黃褐色(圖2B)、深黃褐色(圖2C)、黑褐色(圖2D)、灰褐色(圖2E)和半透明紅褐色(圖2F)6種類型。其中,子實體為半透明淺黃褐色至黃褐色的菌株有BY1、BY13、BY26、BY41、BY71和BYT3 6個野生菌株;深黃褐色的菌株有BY39、BY51和BY63 3個野生菌株及ME6、ME2和HME2 3個商品菌株;灰褐色至黑褐色菌株有H29、916、XK10、Au149、XK4和HS 6個商品菌株;子實體呈半透明紅

褐色的菌株僅野生菌株BY81。由上述結果可知,多數野生菌株子實體顏色較淺,呈半透明狀;商品菌株的子實體顏色均較深而不透明。此外,表2還顯示,野生菌株的子實體質地柔軟、口感滑嫩,而商品菌株的子實體柔軟性稍差于百色云耳,口感偏脆。

2.2? 云耳菌株ISSR結果分析

利用13個ISSR引物對19個云耳菌株進行PCR擴增,所有引物均能擴增出具有豐富多態性的清晰DNA條帶,平均每個引物擴增的DNA條帶數為23條,部分引物如P22擴增的DNA條帶數達35條以上(表3、圖3),總共獲得DNA指紋譜帶298條,其中多態性譜帶288條,占總條帶數的96.6%。研究結果表明,供試云耳菌株具有豐富的遺傳多樣性。

2.3? 云耳菌株間親緣關系分析

根據ISSR標記擴增結果進行遺傳相似性分析,結果表明,19個云耳菌株的遺傳相似系數在0.506~0.896之間,其中菌株XK4與HS的遺傳相似度最大,而BY81與ME2的遺傳相似度最小(表4)。

聚類分析表明,在相似系數為0.69時,可將19個云耳菌株劃分為5個類群(圖4)。其中,類群I和III為野生菌株,菌株數分別為3和6個,遺傳相似系數分別在0.69~0.74和0.69~0.77之間;

類群II和IV為商品菌株,菌株數分別為4和5個,遺傳相似系數分別在0.80~0.86和0.85~0.90之間;類群V為野生菌株BY81。研究結果表明,百色云耳野生菌株間的遺傳差異較大,廣西商品栽培的云耳菌株間的遺傳差異較小;百色云耳野生菌株與商品云耳菌株分布聚在不同的類群,說明它們間的遺傳差異大,親緣關系較遠。

3? 討論

形態學分析是研究食用菌遺傳差異的傳統方法,馬慶芳等認為[11],以黑木耳子實體形態特征為依據可以鑒別不同菌株。黃艷芳等[2]認為,百色云耳以其子實體顏色鮮亮、質地柔軟滑嫩等特征區別于推廣栽培品種。本研究表明,廣西云耳菌株的子實體外觀性狀具有豐富的多樣性,百色云耳野生菌株與商品菌株間的外觀性狀差異明顯(表2)。野生菌株普遍子實體顏色偏淺,半透明狀,質地柔軟,咀嚼性較低。但是,我們曾在不同栽培環境下觀察到也有一些百色云耳野生菌株子實體顏色呈黑褐色[4, 12],與本研究結果不完全一致,這可能是由于栽培環境條件不同影響云耳子實體顏色所致。本研究是在相同環境條件下栽培不同云耳菌株,因此比較結果能反映它們的子實體顏色差別。本研究只能提供云耳子實體質地感官測定的定性結果,可能偏差較大,今后還有待借助質構分析儀進行定量測定[13]。

廣西云耳菌株的菌絲培養特征多樣,不同菌株的菌絲具有稀疏至濃密、氣生和貼生等多種形態,不同菌株菌落產生色素的情況也不同(表2和圖1)。百色云耳野生菌株與商品栽培云耳菌株相比,野生菌株中多數菌株菌落產生色素早,而商品菌株菌落產生色素晚,一些菌株甚至無色素產生。同時,商品菌株的菌絲相對更濃密、健壯。

ISSR分析結果表明,19個云耳菌株的遺傳相似系數在0.506~0.896之間,說明廣西云耳菌株具有豐富的遺傳多樣性,與酯酶同工酶分析的結論一致[4]。本研究直接采用唐利華等[9]篩選出的13個引物對19個云耳菌株進行ISSR擴增,結果表明,這些引物擴增的DNA條帶數多、多態性高,說明這些引物完全適用于廣西百色云耳和商品云耳的ISSR分析。親緣關系分析表明(表4和圖4),百色云耳野生菌株和商品栽培菌株分別歸在不同的類群,前者遺傳相似系數低于后者,說明野生菌株間的遺傳多樣性優于商品菌株,與前人研究報道一致[14-15]。與其他的研究報道相比[9, 15-17],廣西商品栽培云耳菌株的遺傳相似系數在0.80以上,遺傳多樣性更低,這可能是因為廣西推廣栽培的云耳品種少,菌株來源較窄,而且引進渠道多種多樣,品種較混亂,可能有同物異名重復引進的現象。野生菌株和商品菌株分別歸在不同的類群,說明二者的親緣關系較遠、遺傳差異大,這可能是由于廣西商品栽培的云耳菌株均來自外省,而廣西本省的百色野生云耳雖有少量馴化栽培[7-8],但尚未得到商品推廣栽培,還有待進一步開發利用。此外,野生菌株BY81與其他菌株的親緣關系最遠,形態差異最大,可能是不同的木耳品種。吳芳等[18]認為,黑木耳是共有5個種的復合種,傳統使用的拉丁名A. auricular-judae是歐洲黑木耳種,而我國廣泛栽培的中國黑木耳學名為A. heimuer,我國還分布有短毛木耳(A. villosula)、和美洲木耳(A. americana)。本研究對菌株BY81進行ITS序列比對,初步判斷該菌株為黑木耳復合種中的短毛木耳(數據未給出),該菌株的分類地位還有待結合顯微結構等形態學觀察最終確定。

4? 結論

廣西云耳菌株在菌絲培養特征、子實體外觀性狀和DNA指紋圖譜上均具有豐富的多樣性,百色云耳野生菌株子實體顏色較淺而呈半透明狀,質地更柔軟、咀嚼性更低,從而在外觀性狀上明顯區別于商品云耳菌株。野生菌株在分子水平上也與商品菌株有較大的遺傳差異,兩者親緣關系較遠,分屬不同的類群。野生菌株間的遺傳差異也較大,遺傳多樣性豐富,而商品菌株間的遺傳差異較小。本研究結果可為百色云耳野生菌株資源的開發利用提供依據。

參考文獻

余優森. 我國黑木耳氣候生態條件分析與利用[J]. 中國農業氣象, 1995, 16(5): 32-35.

黃艷芳, 李發盛, 黃雪星, 等. 廣西野生黑木耳種質資源調查[J]. 中國食用菌, 2012, 36(6): 8-10.

李發盛, 李? 槐, 何達崇, 等. 廣西百色野生云耳生態環境調查[J]. 食用菌, 2008(5): 13-14.

吳圣進, 陳雪鳳, 王燦琴, 等. 廣西百色云耳野生菌株的遺傳多樣性分析[J]. 南方農業學報, 2018, 49(6): 1061-1067.

黃雄鷹. 近代右江地區對外貿易概述[J]. 廣西民族研究, 1995(1): 12-18.

謝毅棟. 廣西食用菌發展歷程及對策[J]. 安徽農學通報(上半月刊), 2009, 15(21): 86-87, 129.

李發盛, 莫祺暉, 韋星明, 等. 云耳百云6號的生物學特性試驗[J]. 食用菌, 2009, 31(3): 22-24.

王燦琴, 熊建文, 陳麗新. 五個野生云耳菌株的比較試驗[J]. 食用菌, 2012, 34(2): 21, 24.

唐利華, 肖? 揚, 邊銀丙. 中國黑木耳主要栽培菌株ISSR指紋分析及SCAR標記[J]. 菌物學報, 2008, 27(2): 243-251.

韋仕巖, 吳圣進, 汪? 茜, 等. 草菇菌株的ISSR遺傳差異分析[J]. 熱帶作物學報, 2013, 34(11): 2209-2213.

馬慶芳, 孔祥輝, 戴肖東, 等. 東北地區黑木耳生產菌株栽培特性研究[J]. 食用菌學報, 2007, 14(4): 59-61, 91.

陳雪鳳, 吳圣進, 王燦琴, 等. 23個廣西野生云耳菌株的比較試驗[J].食用菌, 2018, 40(3): 28-31.

么宏偉, 韓? 越, 李元敬, 等. 不同培養基質和栽培方式對黑木耳感官品質影響[J]. 東北林業大學學報, 2017, 45(6): 51-56, 88.

劉華晶, 許修宏, 李春艷, 等. ISSR和ITS分子標記在黑龍江省野生黑木耳遺傳多樣性上的應用[J]. 東北農業大學學報, 2012, 43(8): 94-100.

張躍新, 律鳳霞, 胡? 偉, 等. 基于ITS序列分析黑龍江地區黑木耳菌株遺傳多樣性[J]. 中國林副特產, 2017, 147(2): 21-23.

任廣明, 李滇華, 郭? 興, 等. 黑木耳栽培菌株親緣關系的ISSR分析[J]. 東北林業大學學報, 2011, 39(5): 99-101.

李輝平, 黃晨陽, 陳? 強, 等. 黑木耳栽培菌株的ISSR分析[J]. 園藝學報, 2007, 34(4): 935-940.

吳? 芳, 戴玉成. 黑木耳復合群中種類學名說明[J]. 菌物學報, 2015, 34(4): 604-611.