書法百問(二)

文/洪厚甜

葵園:請洪老師談談章法、結構、線條之間的關系。

洪厚甜:章法、結構和線條之間的關系實際上說的就是整個一件作品的構成關系,線條是反映一件作品審美品質的最基本的元素。但是再好的元素。它也要通過結構對漢字的處理,在漢字結構允許的空間之內進行處理,來給觀者帶來視覺上的大的宏觀感受。章法即是線條整體反映一個人的審美取向和審美向往。

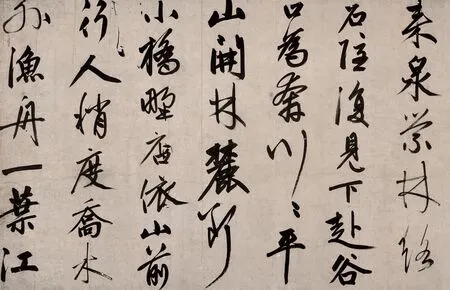

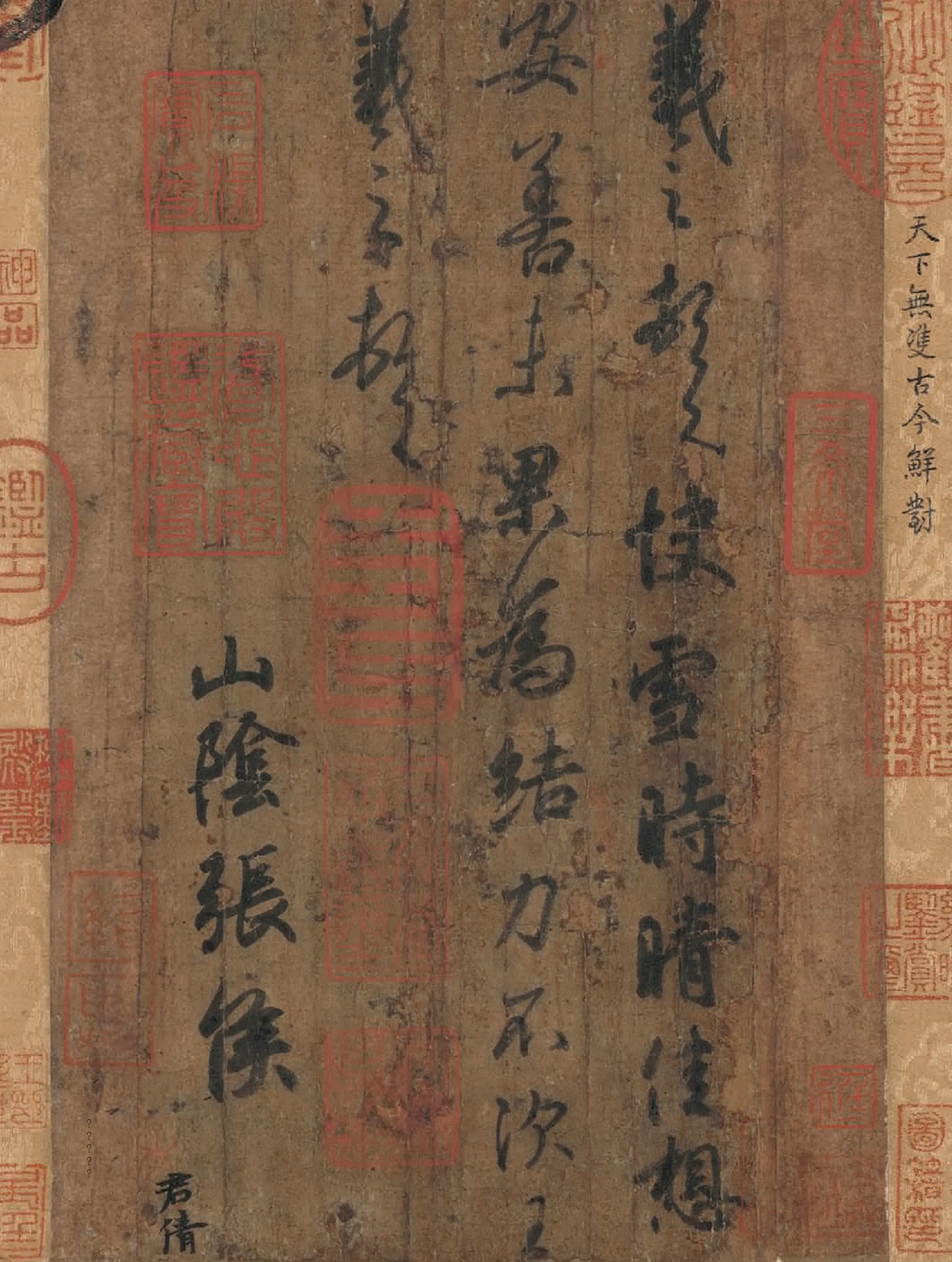

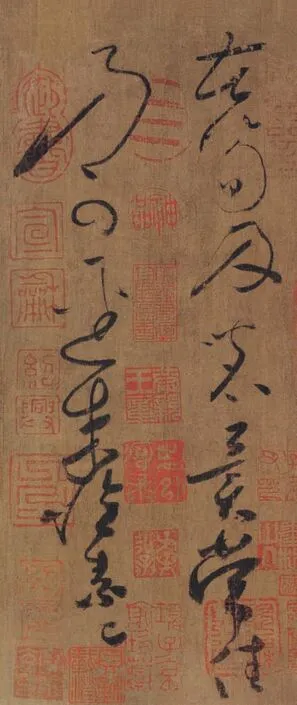

元 趙孟蘇軾《煙江疊嶂詩》 局部 遼寧省博物館藏

在具體的操作過程中,線條的訓練是第一位的,同時對結構的認識和結構規律的把握也不能放松。我們說線和線的空間關系,這個空間關系包括結構,同時也包括章法。沒有離開好的線質的結構會是一件好作品,也沒有只有好線質沒有好的結構而稱為好作品的。

總之,線條要有內涵,要豐富,要充分表達書寫者的審美取向,結構要尊重漢字傳統的結構習慣。同時要把握規律性,寫出自己的、個人的、有追求的,有審美取向、有審美要求的結字。章法也是在尊重傳統的基礎上,要不斷地隨時間的推移、隨時代的推移發展,來努力拓展它的審美形式和新的樣式,讓線條、結構和章法高度地融洽、融合、融會,從而深刻地反映書寫者、書法家的審美理想和審美向往。

書茶先生:洪老師,首先感謝您給我說中鋒用筆,其次,我想問您,當自己有了五體書的技術積累,怎樣一個人去解讀古代法帖?

洪厚甜:第一,一定要注意,我在講課的過程中,從來沒有提醒或強調過中鋒用筆,我也沒有給誰講過中鋒用筆。為什么我不講中鋒用筆呢?是因為我們所有的線是建立在篆書的基礎上的,也就是說篆書小篆和大篆它不存在強調不強調中鋒用筆的問題,而且我們所有的線,歷史上所有一流的大師的線,你把兩頭一壓,線條中段都是篆書的狀態。所以,我們沒有必要去強調什么中鋒不中鋒,側鋒不側鋒。

第二,當你具備了五體書的技術后,你去解讀那一個帖還需要什么呢?中國歷代這些書法大師的經典,它不是楷書就是行書,不是行書就是草書,不是行草書就是篆隸書,總之它是在一種狀態里面。而且你一定要注意,每一個書體不是把所有的五體書的技術都用上去,才是這個書體。(五體書)只是在一些,比如行草書的銜接問題,隸書的方塊字構造線與線的空間關系上,還有楷書在塑造一個字的點畫個性化方面存在。

總之,你把這些技術運用上去,哪里還有什么進入不了古人的法帖?!不要把技術的存在和去解讀古人的對立起來,它就是一體的,每一個優秀的技術,每一個精湛的技術,都是存在于經典之中的,沒有離開經典而存在的優秀技術系統。

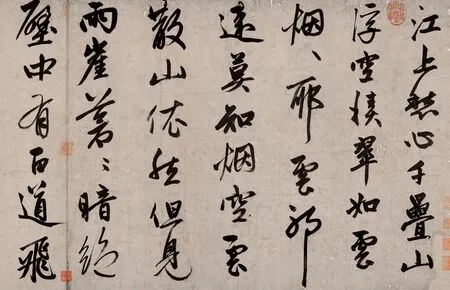

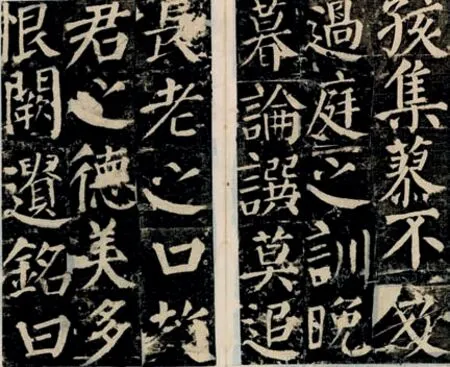

秦 詔量 國家圖書館藏

結字因時相傳,結字是每一個時代有每一個時代的審美需要,一代有一代的風尚,先秦、秦,前漢、后漢,初唐、中唐、晚唐,它都不一樣,結字它是隨著時代的審美的變遷而推移的。

書法的核心本質傳承的是用筆,是用筆的技巧,所以說用筆千古不易。結字因時相傳,就是上一代的結字的審美空間能夠對后人產生影響,但是它是要變易的,要根據一個時代的人的審美需要而去改變的。

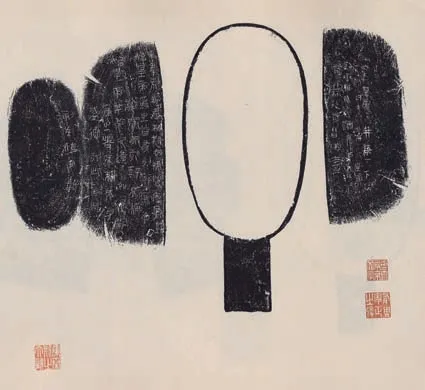

慕莊:“形式構成”和“現代藝術”等西方藝術思想和形式對當下的書法創新有借鑒意義嗎?是不是借著筆墨的“外衣”玩些脫離傳統(技和道)的把戲呢?進一步說,怎樣去結合時代特色變革書法呢?

洪厚甜:形式等西方現在很多美術理念上的東西,對中國書法在當代的發展,肯定是有借鑒意義的,這個是毫元疑問的。中國書法在當代展廳的呈現,從書齋走向展廳,從文人的個人私下雅玩變成一個公器,成為一個國家文化的象征,它必須在形式上有所突破,有所發展。

我們要避免一個思維模式,就是吸收了新的東西,就否定了傳統的東西,把新的東西和傳統對立。這個我覺得是一個不太好的思維形式。應該是相互影響、相互借鑒、相互促進、相互支撐的這種思維形態。

書法核心的價值是內在的筆墨和人的內心之間的這種共鳴,或者是內心的這種修為修養在筆墨之間體現出來的一個境界。但是,當書法在展廳里面展出、有視覺要求的時候,它增加一些形式上的東西,包括西方構成原理上的一些東西。我覺得都是應該的,而且是必須的。

我們要做的事就是如何讓這種形式能夠更加深刻地服務于中國傳統書法的內在表達,所需要呈現的一種新的外在的狀態,還有讓這種外在的形式也同時存在更多的中國人的審美理想,和審美的向往或追求。這種形式只要有利于人內心的審美表達,它就是健康的、積極的。健康的、積極的、有效的就應該是藝術發展需要的,或者藝術進一步發展過程中必須的支撐。我覺得要避免它的負面的,要張揚和充分借鑒、發揚它正面的意義。

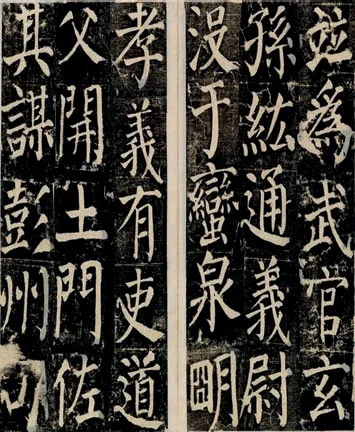

顏真卿《顏卿禮碑》拓片 局部

超然:洪老師您好!請問初學書法怎樣解決臨與摹的關系?臨摹過程應注意些什么?

洪厚甜:臨和摹是書法學習的重要手段,也是不二法門。我們學習書法學習什么呢?就是學習古人的技巧,古人的技巧包含兩個:一個是對點畫的書寫、點畫線條的表現;第二個就是塑造點畫形態和點畫形態的空間關系。那么這些古人的思想方法,古人的觀念理念,都在古人的作品當中,我們不臨摹作品就不能把控古人,你就不能讀懂、解讀古人,了解古人。那么古人跟我們現在聯系的唯一的東西,傳遞古人的這些東西,就是古人留下的作品。

所以說我們第一從作品獲得古人書寫這種點畫的技巧技術,書寫字的點畫轉化技術、運動技巧,毛筆的運動技巧,還有是在組合點畫與點畫、局部與局部的空間分割上完成對字的造型。但是這還不夠,我們是要通過古人的這種造型、古人的這種線條表達,去讀懂古人作品背后所傳遞給我們的審美的信息、審美的指向、審美的理想。

那么臨摹過程中,首先我們是要寫實古人的舉手投足,然后按照古人的每一個細節去惟妙惟肖地模仿古人,在模仿的過程中,去獲得古人的技術技巧。第二,在熟練技術技巧的基礎上,需要去讀懂古人,然后根據古人表述表達自己審美的這種過程去感受,去表達書寫者我們自己的審美理想,把古人語言轉換成表達我們思想、我們審美、我們目標的一種東西、一種工具。最終是要通過這個獲得技術技巧,獲得理念來實現對我們審美的表述、表達、表現。

瑯琊山樵:洪老師您好!請問如果想在書法上進行深層次的學習,臨帖達到什么樣的標準才可換帖呢?比如按您的授課計劃,兩年學這么多帖,是到三個月就換一本嗎?

洪厚甜:書法的學習,它是一個漫長的過程,我們的教學計劃,是規劃一生的學習內容,不是一個階段的學習內容。也就是說,每一個帖,我們是介紹方法和操作的手段,并不是說你按照我這個一天做一個帖或者三個月做一個帖就能夠掌握。實際上對一個字帖的掌握,它是反反復復的,可能你是解決它的一個層面的東西,然后又要通過一年之后兩年之后再回過來,然后解決下一個層面的東西,第三個層面的,從形質到意趣,到深層次的文化內涵,它都需要一個過程。所以說那個不是一個帖學一段就不學了,它是需要不斷地反復、從不同層面的目標去學習。學習是一輩子的事情,我們的規劃,那是為你規劃一生的一個學習過程。

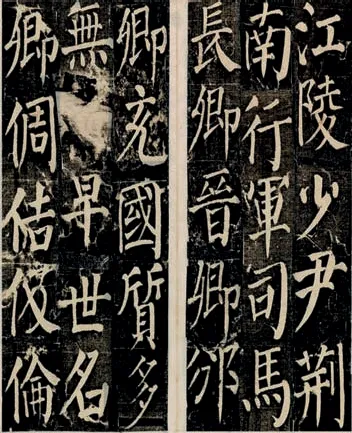

唐 懷素 苦筍帖 25.1cm×12cm 絹本 上海博物館藏

瑯琊山樵:洪老師您好,臨摹經典作品就是對經典作品的技術手段進行解讀和掌握,那么,經典作品中會有所謂的“敗筆”嗎?如何識別?如何對待呢?

洪厚甜:對經典作品的臨摹,確確實實是通過技術去逐步深入的,技術是一個重要的內容,當然這里邊也包括技術所傳遞的審美意向,和技術所要表達的技術后面的一些意思。古人經典作品之所以成為經典,是因為它是后來者學習的一個重要的范式、范本,具有模范的意義。這里邊你說的“敗筆”這種概念,其實在我們現在學習藝術的過程中一定要注意,它所有的技術手段都服務于作者主觀審美意向的表達,那么在這個表達的前提下,尤其是我們有一些好的經典里邊,它在技術的表達上應該達到了一個相當完美的高度,但是這個高度的上面,作者對技術的取舍、引申、變異,都是一種技術的延伸,你這樣去理解,而不要把一個非常態的狀態,簡單地稱為什么“敗筆”。

心田似海:洪老師,當臨某個帖已經到了瓶頸期,沒有明顯的進步,是該繼續堅持臨下去呢還是說去臨一臨和該帖風格相近的帖,或者說干脆去臨一臨其他書體,如何突破臨帖的瓶頸期?

洪厚甜:臨帖中的瓶頸,實際上就是說一個人在認識一個事物的時候,他進入了一個死胡同,就是進入了一個慣性思維,就是很難在技術上有新的感覺。其實對一個善于學習、能從宏觀上把控的人,他不會出現瓶頸不瓶頸的,他知道自己在哪一段時間需要從哪個方面入手。首先你視野要開闊,不要盯住一個。

你比如說我們做楷書,我在做線質的時候,不是通過楷書來完成一件字,而是通過篆隸書來完成的。我在做它的點畫映帶和點畫之間的這種血脈貫通、技術的銜接上,通過行草書來完成的。我在做點畫形態塑造的時候,我會去選擇一個比如《始平公》、比如點畫很肯定的歐陽詢的楷書這些,它對點畫的形態很肯定的這些帖,來訓練我對楷書點畫形態的塑造。不是說我們學習一個帖就盯住一個帖去學它的東西,而是通過其他方面的積累,來完成對一個點的突破和提升,所以整個要有分解意識,同時要有整合意識,你這樣科學地學習,它不可能有瓶頸出現的。