環境設計:專業共同體與學科定位

宋立民

摘要:環境設計專業共同體是由從事環境設計相關工作、學習、研究人員組成的從業者團體。環境設計專業共同體經歷了形成與發展等不同階段。對專業學科定位的再討論是凝聚共同體共識,梳理新時期專業發展方向的重要舉措。環境設計專業是基于設計學科的“空間設計方向”;它有著設計學科共有的“跨學科基因”;在空間設計層面,環境設計在物理空間和虛擬空間“虛實共在”。當前,新型冠狀病毒肺炎疫情暴露出空間設計方面諸多問題與隱患,能否利用多學科交叉知識探究原因并協作處理,是環境設計學科與專業共同體面臨的又一次考驗。

關鍵詞:環境設計 專業共同體 環境設計學科定位 跨學科 虛實共在

中圖分類號:G642

文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2020)06-0098-03

Abstract: Environmental design community conoists of people come fromenvironmental design field, includes academic researchers and practiang designersEnvironmental design community has already experienced both forming anddevelopment phases. It io vital for understanding the role of environmental design inemphasising the common acknowfedgement of the community, as well as organisingthe development strategy at current status. Environmental deoign is a'opatial designorientation'based on design principle,a'cross-disciplinary gene'is embeddedin it which is also a shared feature in all majors of design principle: environmentaldesign coexists between physical space and virtual space from a spatial designperspective, which illustrates a characteristic of coexistence of virtual and realityCurrently, there are lots of problemo and potential threats of spatial design areexposed by the COVID-19 epidemic Therefore, the coming challenge for bothenvironmental design discipling and profeosion community is to take the advantageof researching with crOoo-discipling knowledge and work cooperatively

Keywords: Environmental design Profession community Environmental designPrinciple orientation Cross-disciplinary Coexistence of virtual and reality

一、專業共同體的形成與發展

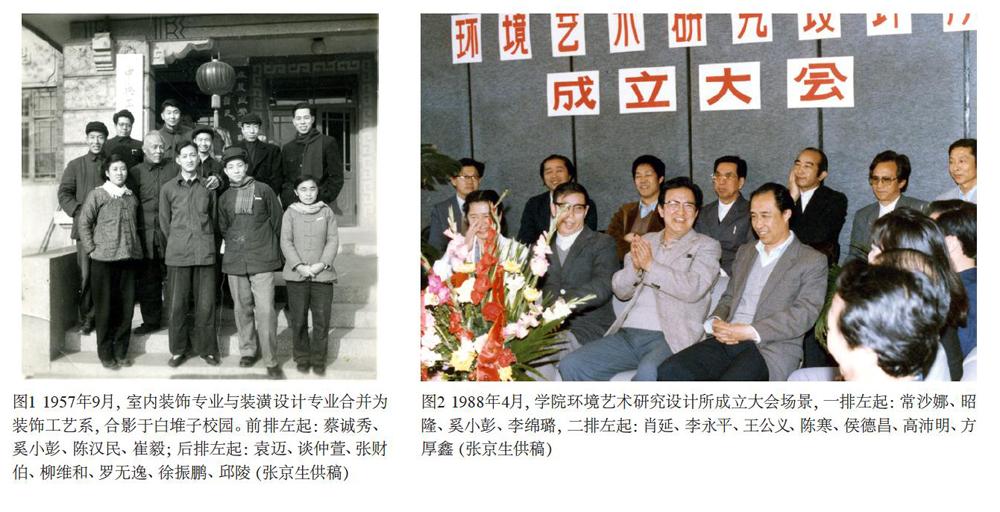

社會學社會認同理論認為:當人們采納了某社群的成員資格來建立自己的社會身份時,自己的屬性與該社群內典型成員的屬性或會呈現相同關系(Hogg, 2004)。專業共同體是指有著共同或相近專業或學科目標的人員組成的或松散或緊密的團體。一個專業或學科成功的標志是其在理論或實踐層面的成就能夠激發專業共同體對其的忠誠度與追隨;同時,專業的生存與發展也依賴專業共同體全體參與者的不懈努力與投入。1957年,中央工藝美術學院室內裝飾系成立,標志著環境設計(歷史上多次更名,本文統稱為環境設計)這一專業領域在學術研究與實踐層面得到制度上的確認。“學科化的價值與意義在于為以此志業者提供一個安身立命之所,因此,學科化訴求毋寧說是基于現實境遇而不得不為之的一種話語策略。”可以說:專業的確立,為將環境設計專業當作“安身立命”之所的共同體成員尋找到可以為之托付身心的研究或從業之地。

(一)專業共同體的形成

始于上世紀五十年代的環境設計專業共同體有一個良好開端。中央工藝美術學院室內裝飾系成立的內因是設計學科中的“空間設計方向”需要有相關專業填補空白;外因則是中國當時傾全國之力建設的“十大建筑”需要有美術學與建筑學跨學科人才,解決諸如“中國形象、民族風格”等重大命題。這一時期專業學術的代表人物有奚小彭、羅無逸、徐振鵬、吳勞、崔毅等中央工藝美術學院教師團體;也有何鎮強、黃德齡、張綺曼、張世禮、黃林等學生一輩;更有梁思成、龐薰栗、張仃等對這一專業的發展給予學術支持的建筑界、美術界知名學者,他們組成了環境設計專業共同體初創時期的陣容。以北京人民大會堂、歷史博物館等為代表的設計作品是這一專業共同體完成的第一批重大課題。“這一階段的設計實踐,特別是參加‘十大建筑的建設,對工藝美院和室內設計專業的教育和發展都產生了非常深遠的影響。“十大建筑”本身成為全國建筑與室內裝飾競相模仿的范本,其政治價值和設計價值一舉奠定了工藝美院室內設計專業的翹楚地位。在建設項目的過程中,出現了第一批獨立于建筑師而進行室內設計工作的室內裝飾師,一批具備豐富實踐經驗的室內設計人才隊伍迅速集聚和成長起來,他們之中的很多人后來也成為工藝美院室內設計專業的教師骨干,對學科的繼承和發展意義非凡。”

從1957年至1 976年,環境設計專業共同體參與者大體局限于中央工藝美術學院室內裝飾系師生和相關設計師、工作人員群體中,大致在千人左右。其領軍人物奚小彭、羅無逸、潘昌侯等人均有美術學與建筑學跨學科背景:奚小彭在龐薰栗推薦下,由杭州國立藝專來到北京工業建筑設計院跟隨梁思成、戴念慈和蘇聯建筑師安德列耶夫學習工作,直至組建中央工藝美術學院室內裝飾系;羅無逸畢業于中央美術學院華東分院實用美術系建筑組,畢業后就職北京工業建筑設計院;潘昌侯畢業于國立中央大學建筑工程學系,畢業后任北京建筑設計院建筑師,調入中央工藝美術學院建筑裝飾美術系后,主持多項國家重點工程室內設計。這一期間,奚小鵬、羅無逸、王世襄等學者相繼發表出版了《公共建筑裝飾設計》《建筑裝飾概論》《中國古代家具裝飾風格》等教材或講義,在學術研究層面推動著專業學科體系建設不斷進步。

經歷了初創階段的精彩亮相后,從上世紀60年代開始,這一專業共同體在十幾年時間內經歷了沉浮,幾近被消失。1958年更名為室內設計系,1963年更名為建筑裝飾美術系。頻繁更名說明對專業方向的猶豫與探索。文革期間,很少到幾近零的社會需求使中央工藝美術學院室內設計系1965屆的部分畢業生被分配到園林綠化隊工作,學院也被迫停辦數年。

從1957年到1976年近20年間,環境設計專業學術共同體取得了合法學科位置,在十大建筑社會實踐中交出了優異答卷,創造了一段“史詩”級的輝煌,也艱難地度過了文革前后第一個專業“寒冬期”。

(二)專業共同體的擴大與發展

一個專業學科的出現、生存與發展,大致基于兩個關鍵:專業定位與社會需求。專業定位是其在整體學科體系中獨特且無法被替代的位置,也是專業學科生存的內因;社會需求是專業學科可否發展壯大的外在因素,二者缺一不可。環境設計專業有其獨特的專業屬性,確立了其在學科建設中的位置;而國家與社會需求在短短20年歷史中,曾高舉之(1958年前后),也曾貶抑之(文革前后)。

始于1977年中國恢復高考并伴隨國家、社會對設計人才井噴式的需求,環境設計專業共同體迎來了新一輪的大發展時期。本文將1977年至2019年定義為環境設計專業共同體發展時期。這一時期的發展主要從以下幾方面展開:首先是教育領域。據不完全統計,40余年間,中國開設環境設計專業的大專院校已經從中央工藝美術學院1所增加至近800所,全國每年本科與研究生畢業人數由1977年中央工藝美術學院室內設計專業畢業10人左右,增加至20世紀初的每年畢業近2萬人;第二是產業界。據中國建筑裝飾協會統計的2005年數據:當年中國有環境設計相關設計、施工企業17500余家,從業人員1300萬人,產值近9600億元;第三是國家層面的學術機構。成立于1989年中國建筑學會室內設計分會,在全國有20000多名會員,是中國室內設計界的學術團體之一。2003年10月,另一重要的環境設計學術機構——中國美術家協會環境設計委員會成立。成立當日的新聞稿(《光明日報》2003年10月09日)寫道:“環境設計是一門新興的綜合性學科,它涵括了城市建筑設計、園林廣場設計、景觀藝術、室內設計等許多方面;設計對象涉及自然生態環境與人文社會環境的各個領域,是一個與可持續發展戰略有著密切關系的專業。”這一時期的環境設計專業共同體的特點是:人數眾多(千萬以上)、體系龐雜(教育、學術、產業、商業等)、訴求不一;極盡繁榮,也隱藏危機。

關于環境設計專業共同體的發展時期的學術研究成果,作者在知網上以“環境設計”和“環境藝術設計”為關鍵詞查找1977年至2019年的學術論文,有近6000篇。其中,1977年至1996年300余篇;1997年至2019年5600余篇,說明了專業共同體對學術研究重視程度的漸進過程。在這些論文中,可以看到眾多學者從理論到實踐層面對環境設計專業發展提出了諸多富有建設性和前瞻性的探究。如,有學者從美國加州大學伯克利分校將建筑學、風景園林學和城市規劃學整合進環境設計學院的舉措,提議中國也應擴大環境設計的學科邊界,將更多學科交叉融入環境設計學科體系中。在學術研究領域,張綺曼、鄭曙旸主編的《室內設計資料集》在這一時期發揮了特殊作用,該書在國內外再版50余次,是設計師人手一冊的教科書。張綺曼、鄭曙旸也是這一時期環境設計專業共同體的重要學術帶頭人。

二、環境設計的定位與基因

專業共同體從業者的不懈努力是推動專業學科發展的主要因素,反之,專業的學術建樹也是專業學科凝聚其共同體的關鍵。經歷了1957年創建專業和1977年至2019年40余年快速發展后,在新世紀伊始,環境設計專業似乎遇到了“中年危機”式的發展瓶頸:現象一,在2002年教育部公布的本科學科目錄中,與環境設計密切相關的建筑學、風景園林學晉升至一級學科,環境設計仍為設計學學科下的二級專業。據此,很多院校將原有環境設計專業或系改為“建筑學院”,這一舉措事實上分解了環境設計的專業共同體陣營;現象二,一些環境設計專業的本科畢業生在出國留學申報境外學校讀研時,發現歐美學校中竟然沒有與中國“環境設計”名稱對等的專業,這一現象無疑增加了學生對環境設計專業的質疑;現象三,中國國內每年有幾萬名本科或專科畢業生從環境設計學科畢業并就業,他們從事的工作每年給國家GDP貢獻近萬億元,但這只隊伍難以獲得與“建筑師”、“工程師”類似或對等的社會認同與晉升階梯,挫傷了這支隊伍的專業信念。諸多現象,使環境設計專業共同體內外產生應對其專業學科定位與核心理念有所厘清和再澄清的要求。

筆者本科畢業于1987年中央工藝美術學院室內設計系,現為清華大學美術學院環境藝術設計系教師,近30余年一直在環境設計研究與教育領域工作。作為環境設計專業共同體的一員,在教學實踐中,我經常被問到環境設計專業的學科定位與發展方向是什么?關于這個問題,我的思考與理解有以下幾點。

(一)基于設計學的“空間專業”

在歷史上,環境設計專業曾數次更名,既說明了學者對專業界定的不懈探究,也說明了為該專業準確定位的復雜性,更有專業研究者希望將之升級為一級學科的訴求,隨社會需求尋求合理變化的因素也被疊加其中。其實,每—次更名,都是在探索專業的另一端邊界。筆者認為:環境設計的學科屬性為設計學科中的“空間設計專業”。也就是說,作為理、工、文相結合,融藝術學、工程學、當代科學技術為一體的設計學科,既需要諸如服裝設計、平面設計、界面設計的方向,也需要有空間設計的方向。環境設計無論曾有過多少稱謂,它的本質是設計學科負責“空間”設計的一個方向。設計學是環境設計的母體,環境設計成長的養分大多基于設計學;又由于設計學是介于藝術與科學之間的“媒介學科”,環境設計也從建筑學、風景園林學、社會學等學科汲取很多成長養分。

從宏觀的角度審視環境設計:是國家與社會在歷史發展的某一階段(1957年前后、1977年前后),需要有一個對空間(主要是微觀空間或稱為視覺空間)進行設計的專業存在并運行,這一對微觀空間或視覺空間設計的專業,核心存在價值是依托美學、工程學、社會學、生理心理等相關學科知識展開的對“空間”這一特定對象的“精準”設計。社會發展需要這一專業存在,至于是以“室內設計”、“建筑裝飾”或“環境設計”名稱出現并不是最重要的。

環境設計能否比對建筑學或風景園林學,由專業晉升為學科?關于學科,學者莫蘭(Morin. Edgar)指出:“每一門學科都有自己獨立的邊界、有學科自建的專業術語、獨特的方法以及理論,因此他們都是相對獨立的群落。”學科更多地被看作是一個相對獨立的知識體系或類似知識的集合體。托尼·比切(Becher. Tony)認為:“學科包含認知的因素和社群的因素,是學科知識本身決定了學科間有不同的本質與屬性、不同的規范與傳統。”基于以上,筆者認為,環境設計專業能否發展具備完整、自洽(內在邏輯一致,不合悖論)的自持學術體系,是其能否升級為學科的先決條件。

(二)跨學科基因:“內跨”與“外跨”、“虛實共在”

在上世紀四十年代二戰期間,美國的“曼哈頓工程”成功應用跨學科戰略。十年之后的中國,在“十大工程”國家需求下,美術家、建筑家、設計家運用跨學科知識,成功實踐并在中央工藝美術學院創建了室內裝飾專業。這一時期的跨學科,既有為了項目順利開展被迫為之的成分,也有因幾位專業共同體領軍人才的跨學科背景與經歷帶來的主動為之的因素,可以說:環境設計專業從誕生起就是個自帶跨學科基因的專業,該專業的核心競爭力就是“跨學科解決空間問題的能力”。

設計學是介于藝術與科學之間的學科,跨學科或多學科交融交互是設計學核心本質與原始特征。環境設計在設計學科中自詡為學科中的“導演”,所以,其更加依賴跨學科,只是,環境設計專業在設計學科中的“導演”是指在設計學科內的“內跨”(工業設計、染織服裝、陶瓷、工藝美術、雕塑、繪畫、公共藝術等之間的跨學科)。而從設計學科向建筑學、風景園林學、社會學之外的跨學科可以稱之為“外跨”。環境設計專業是學科“內跨”與“外跨”的結合體或“共舞者”。

基于設計學科的環境設計專業還有一個基因:跨物理空間和虛擬空間。設計學科的一個共通理念是將虛擬的設計圖紙(平面圖、立面圖、效果圖等)轉化為物理世界的真實呈現,無論是工業設計、服裝設計、平面設計、工藝美術等大都如此。環境設計專業是聚焦空間設計的專業,是將空間設計的虛擬方案落實為物理空間真實呈現的專業,物理空間設計和虛擬空間設計都是環境設計的專業范圍。尤其在當代,基于科學技術最新成果的當代虛擬現實技術(Virtualdesign),涉及AJ、VR技術的游戲空間場景、電影空間場景、空間沉浸與空間交互體驗等都是環境設計的涉及范圍與專業延伸。

(三)新型冠狀病毒肺炎疫情與環境設計

環境設計專業在短暫發展史中,曾有二次是快速響應社會需求,利用專業資源服務國家與社會:一次在1957年前后“十大建筑”建設時期;第二次在1977年前后改革開放時期。當前,在新型冠狀病毒肺炎疫情全球流行下,環境設計專業“臨危受命”,啟動環境設計專業跨學科研究的優勢以及專業共同體動員模式,應對“疫情下的空間設計革新”這一新課題。

新型冠狀病毒肺炎疫情突然而兇猛,從2020年1月到4月,全球確診人數超過200萬人。新型冠狀病毒肺炎疫情爆發后,有效的防控措施只有傳統意義上的居家隔離,說明了兩點:一、居家隔離的有效性從側面證明了近幾十年中國和全球居住空間改善的成效;二、除居家外的城市、街區、公共建筑、空間設施等都成為傳染病人傳人的“不安全區域”,特別是學校、辦公、教堂、市場等公共空間或飛機、郵輪、高鐵、軍艦等現代空間設施。說明了此類建筑或設施在設計之初沒有將傳染病防控納入設計選項中,所以造成了在新型冠狀病毒肺炎疫情下的全線失守。

如何在現有公共空間建筑與公共空間設施改良設計,以及新型冠狀病毒肺炎疫情后新建公共空間建筑與公共空間設施中加入傳染病防控的理念與技術,是環境設計專業再一次協同其他學科共同研討、共同攻堅的新的世紀課題。針對這一課題,作者認為:從宏觀層面,人類要重新認識人與自然的關系,在出行、交往等生活方式層面有深刻思考與實際調整;在中觀層面,城市、社區、建筑、空間設施等人居空間中的設計模式要有相當大的變革。比如,近幾十年一直被推崇的開敞式辦公,在新型冠狀病毒肺炎疫情下暴露隱患,回歸適當封閉的小空間辦公模式,或鼓勵基于互聯網的居家辦公可能是一個被重新激活的思路;在微觀層面,建筑或設施的通風與空調系統,以及建筑設備管線系統的改進,直接關系到有著眾多封閉或半封閉小空間的住宅、酒店、郵輪、艦艇、監獄、高鐵動車等新型冠狀病毒肺炎疫情防控設計的成效。結語

環境設計專業發端于1957年,中央工藝美術學院與設計學科是其誕生母體。從1957年至1977年,環境設計專業共同體大體局限于中央工藝美術學院師生群體之中;1977年至2019年,環境設計專業共同體在社會需求以及多學科、政府、社會資源參與建設下發展壯大,為中國社會與經濟建設做出了獨特貢獻,其學術共同體的學術研究也進入了新階段。

關于環境設計專業學科定位。環境設計是設計學科的子專業,是設計學科中研究有關“空間”的專業,這一空間不僅指物理空間,也包括虛擬空間;環境設計專業與設計學科的本質一脈相承,就是“跨學科研究”,包括設計學科內的跨學科(內跨)與在眾多其他學科之間的跨學科研究(外跨);環境設計專業的特征在于其研究始終圍繞“人”的微觀生活層面展開,是基于人類物質、精神生活的跨學科精確研究;環境設計專業與國外的“空間設計專業或學科”對標,同時,其學科與專業體系的開放性與前沿性廣泛適應諸多其他學科體系。

“融廣域、筑精微、兼虛實”,是環境設計專業生命力所在。環境設計專業是具有中國特色的學科專業,是自有其特定邏輯且一直處于高度開放狀態的專業體系。環境設計專業共同體在其60余年形成與發展中,由不足干人發展為千萬人級別,這是同時期其他學科專業少有的。“眾人拾柴火焰高”,環境設計專業共同體為學科專業的發展曾經貢獻了不竭動力與智慧。當前,新型冠狀病毒肺炎疫情暴露出建筑內外部與設施空間設計諸多問題與隱患,是環境設計學科與專業共同體在新時期面臨的又一次大考。基于環境設計專業的學科特征和其跨學科基因,以及共同體成員的眾志成城,希望環境設計專業能為新型冠狀病毒肺炎疫情防控這一世紀課題交出成熟的專業答卷。.

本課題受“北京市社會科學基金項目一重點項目《北京延慶區景觀評價與環境整體設計問題研究》”資助,項目編號:17YTA003。

參考文獻

[1]閻光才高等教育研究的學科化:知識建構還是話語策略? [M]北京大學教育評論2011(04): 62-69+185

[2]任藝林從建筑裝飾到環境設計[M]北京:中國建筑工業出版社2017

[3]Nicolescu B.Bulletiulntemationalde Recherches et'Etudes Transdisciplinaire[J].1998

[4]華勒斯坦劉健芝等,譯學科(中)知識(中)權力[M]北京:生活(中)讀書(中)新知三聯書店,1999: 14

[5]清華大學美術學院中國藝術設計教育發展策略研究課題組中國藝術設計教育發展策略研究[M]清華大學出版社2010

[6]姜秀勤社會認同理論下的高等教育學科發展研究[M]武漢大學碩士學位論文201705