淺談非洲豬瘟的診斷與防控措施

劉小紅

(河南省偃師市動物衛生監督所,河南 偃師471900)

非洲豬瘟是由非洲豬瘟病毒引起的豬的一種急性、熱性、高度接觸性、高致死率傳染病。該病以高熱、皮膚發紺及內臟器官嚴重出血為特征。該病目前尚無有效的疫苗和治療藥物,預防該病的主要措施就是早日發現患病動物,及時消滅傳染源和切斷傳播途徑以及加強管理。

1 病因分析

該病主要通過直接接觸傳播,也可通過間接接觸污染物或被軟蜱叮咬而感染。發病動物和死亡動物的血液、組織、分泌物和排泄物為非洲豬瘟傳染源。野豬、疣豬和軟蜱是非洲豬瘟病毒的天然宿主和儲存宿主。所有品種、年齡和性別的豬均易感染。

2 臨床診斷

非洲豬瘟的潛伏期為5~19 d,嚴重病例一般在感染后2~10 d死亡,依據臨床癥狀程度不同,可分為最急性型、急性型、亞急性型和慢性型。

2.1 最急性型

發病特征是高熱41~42℃,表現食欲廢絕、厭食,不動,氣喘。豬在發病3 d內有可能突然死亡,或在無任何臨床癥狀的情況下死亡。最急性型發病率和死亡率可達100%。

2.2 急性型

病豬體溫40~42℃,表現食欲不振,厭食,嗜睡且體質虛弱,身體蜷縮,呼吸頻率增加,呼吸困難;耳朵、胸部、腹部、后腿、會陰、尾巴、臀部等處皮膚充血,變紅色或藍色,出現青紫斑塊和出點狀或片狀血斑;眼和鼻有膿性分泌物,或鼻子和口腔有血液泡沫;有的出現便秘,糞便表面有血液和黏液覆蓋,有的出現腹瀉,糞便帶有黏液或呈現黑便,尾部周圍區域被帶血的糞便污染。妊娠母豬在孕期各個階段都有可能流產,流產胎兒皮膚水腫。豬在發病15 d內死亡。發病仔豬的耳、鼻、唇和腿皮膚發紅;共濟失調或步態僵直,出現神經癥狀,數小時內死亡。急性型發病率和死亡率可達100%。

2.3 亞急性型

亞急性型臨床癥狀與急性型的臨床癥狀相似。病豬常見波動性發燒,精神沉郁,食欲不振;行走時出現疼痛,關節因積液和纖維化而腫脹;呼吸困難,出現呼吸道癥狀。妊娠母豬易流產,流產胎兒皮膚水腫。病豬在20 d內死亡,死亡率為30%~70%。耐過豬經3~4周康復,但成為帶毒豬。

2.4 慢性型

病豬輕微發燒,40~40.5℃,伴隨有輕度呼吸困難及中度至重度關節腫脹;不出現出血變化,但皮膚發生壞死,局部出現紅斑或突起,常見于耳部、腹部和大腿內側等部位。妊娠母豬易流產。

3 剖檢變化

3.1 最急性型

發病豬急性死亡,各器官肉眼觀察無明顯病理特征。

3.2 急性型

病豬皮下、漿膜、黏膜出血;淋巴結增大、水腫,伴隨有出血癥狀,質地變脆,形態類似血塊,呈大理石花斑;脾臟腫大、質地脆化易碎,呈暗紅色甚至黑紫色,有時出現邊緣梗死;腎臟包膜出現斑點狀出血,皮層和腎盂有出血點;心包、胸腔、腹腔積有淡黃色液體;心外膜、心肌出現點狀出血或出血斑;膀胱有出血點;肺臟水腫、充血、出血,嚴重的出現間質性肺水腫,肺切面流出泡沫性液體,氣管和支氣管內有血性泡沫樣黏液;胃、小腸和大腸有瘀斑、瘀血及過量凝血;肝臟充血、出血,膽囊充盈、充血、出血。發生腹瀉或血便的病豬可見出血性腸炎。

3.3 亞急性型

病豬體內有腹水和心包積液,心臟周圍有液體充盈,嚴重的發生纖維素性心包炎;膽囊、膽囊壁及腎臟周圍出現特征性膠凍樣水腫;淋巴結出血、水腫、易碎,特別是胃淋巴結和腎淋巴結出現深紅色血腫;腎臟出血嚴重,有瘀斑和瘀血,皮質、髓質和腎盂出現廣泛性出血,比急性型更嚴重。

3.4 慢性型

病豬肺部出現干酪樣壞死,或肺部局部出現肉芽腫,形成結節,發生纖維素性胸膜炎、干酪樣肺炎和淋巴網狀組織增生;縱隔淋巴結腫大及局部出血;在扁桃體和舌上可見壞死。

4 實驗室診斷

目前最常見、最方便和最可靠的診斷方法是:直接免疫熒光試驗、血細胞吸附試驗和豬接種試驗。在新疫區的確診,應依靠多種試驗方法綜合診斷判定結果。

4.1 直接免疫熒光試驗

熒光顯微鏡下觀察,如見細胞漿內有明亮熒光團,則為陽性。此方法對急性病例具有快速、準確和經濟的特點而被經常采用,但對亞急性和慢性病例的檢出率較低。

4.2 血細胞吸附試驗

將健康豬的白細胞加上非洲豬瘟豬的血液或組織提取物,37℃培養,如見許多紅細胞吸附在白細胞上,形成玫瑰花狀或桑椹體狀,則為陽性。此方法是該病最敏感的檢測方法,但有一部分野毒株不被診出。

4.3 動物接種試驗

目前該病與豬瘟唯一有效的鑒別方法是用可疑病料對經過豬瘟高度免疫的家豬進行接種試驗,如仍然出現與豬瘟相似的癥狀,則為非洲豬瘟。

5 防控措施

5.1 預防措施

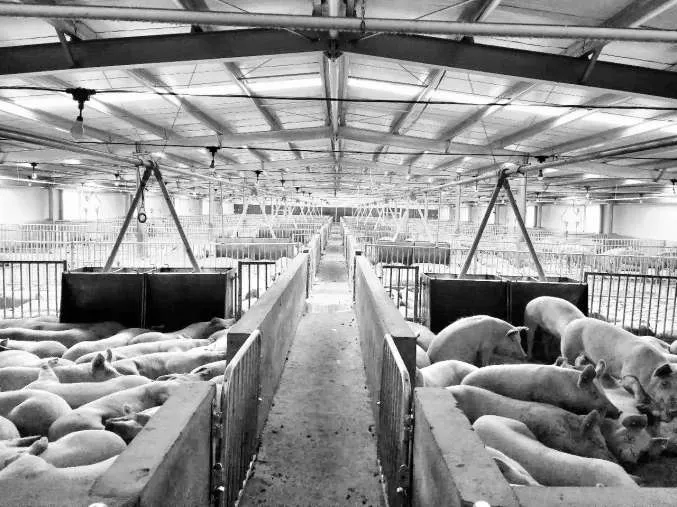

5.1.1 加強飼養管理

豬群必須按日齡分類隔離飼養,采取全進全出飼養管理方式;加強營養,飼喂全價飼料,提高豬的免疫力和抗病力。

5.1.2 加強生物安全措施

提高養殖場所生物安全管理水平,改善或建立良好的生物安全管理機制,降低病毒的侵入,做到管住車、守住門、把住料、盯住人、看住豬、關住鄰。不要從外面引進種豬;不要從外面買肉和肉制品入場;少參會、少出差、少聚餐;控制車輛及人員入場;發現異常病例立即隔離送檢;密切關注鄰近地區和周邊豬場狀況;將防控級別提升至最高水平。應盡量減少養殖場人員訪問,并要求入場前清潔、消毒鞋靴,或更換衣物和鞋類后方可進入,特別是高風險人群,如養殖場主、豬販子、從事生豬工作的人員等。車輛禁止進入養殖場,或進入時應進行徹底清洗、消毒。養殖場應實行封閉飼養,避免引入新的動物。禁止生豬交易市場的豬再次返回養殖場,或應采取相關隔離防疫措施。日常防止野生鳥類、昆蟲或其他動物進入或靠近養殖舍、飼料和水源。避免家豬與野豬接觸,防止被軟蜱等吸血昆蟲叮咬。

5.1.3 加強清潔和消毒

設備和相關場所應經常清潔和消毒,增加消毒范圍和頻率。在消毒前,首先應清理豬圈、設備、車輛附著的有機物質。車輛、人員、鞋、設備等在進出養殖場時應消毒。消毒劑可選用戊二醛、次氯酸鹽、通殺、氫氧化鈉等。注意防止蜱蟲等吸血昆蟲叮咬,不定期驅殺蜱蟲,減少傳播途徑。

5.1.4 加強監測

積極配合當地動物疫病預防控制機構開展疫病監測排查,特別是發生豬瘟疫苗免疫失敗、不明原因死亡等現象,應及時上報當地獸醫部門。

5.2 控制措施

遇到疑似疫情時,立即采取適當的行動措施,上報相關部門,盡早識別與確診;上報并立即封鎖現場。嚴格按照《中華人民共和國動物防疫法》的有關規定進行全部撲殺、銷毀處理,徹底消滅病原體。

由于動物在臨床癥狀出現前48 h 就開始大量排出病毒,盡早確定污染和可能污染的場所,現場的墊料、飼料和動物一律不得流出,控制疫病的蔓延。

盡早對感染和可能感染的豬場實施嚴格有效的檢疫封鎖。盡早銷毀和無害化處理病死豬和污染物,徹底清潔消毒場地。盡早劃定控制區,制定有效防控對策,杜絕帶毒和可能帶毒的豬及其產品流通,防止疫病的蔓延。控制野豬及軟蜱等吸血昆蟲與生豬接觸。

由于非洲豬瘟是通過病毒傳播,發病后死亡率極高,目前無法使用藥物與疫苗對其進行治療,發現病豬后要及時向有關部門上報,積極配合,對豬群做無害化處理。

加強動物防疫檢疫部門的監督和監測,設立臨時公路動物防疫監督檢查站,聯合公安、交通部門24 h值班,對過往生豬運輸車輛進行登記、檢查、消毒,發現可疑情況立即采取有效的措施,防止非洲豬瘟疫情的傳播。

在定點屠宰場實行屠宰環節非洲豬瘟自檢制度和官方獸醫派駐制度。通過將生豬屠宰企業相關信息納入動物檢疫證明電子出證系統,與檢疫出證相關聯,實現精準監管,駐場官方獸醫監督屠宰企業開展非洲豬瘟熒光PCR實驗室自檢工作,提高防控意識,及時掌握疫情發生的風險和動態,防止疫情暴發。