基于TOD模式下的鐵路交通樞紐空間設計策略研究以日本京都站為例

蔣昕萌

一、城市TOD開發模式背景及其理念

城市蔓延與人口擴張不可阻擋,城市更新、完善與保護的多重挑戰成為必須思考與回應的問題。被譽為“大城市解藥”的城市TOD開發模式正是在這一背景下迅速的崛起。東京、香港、新加坡等地多年的探索和成熟的建設實踐亦證明,這一模式正符合當下構建可持續、緊湊型城市的倡導。

其建設實踐主要可以分為兩種模式:

一是常運用于郊外新城建設項目中的“軌道交通建設和沿線城市建設一體化進行”的開發模式。

二是現今多用于城市再生型項目的“以樞紐站為中心的集聚式開發”的開發模式:利用交通樞紐自身的聚客效應,強調區域內不同業態空間的組合疊加;充分考慮與城市規劃的連接,進行城市功能的再配置,構建以樞紐站點為中心功能高度復合的“現代綜合運營體系”。本文將要解析的京都站即是這種模式。

二、京都站的發展歷程

第一代京都站始建于1877年,現為第四代。1950年代至1980年代間鐵路事業蓬勃發展,既有站房規模已非常局促無法滿足吞吐量,車站的迭代更新建設勢在必行。1991年以更新公共交通系統、更好地服務旅客、煥發城市活力為設計目標,最終選用建筑師原廣司的方案,并于1997年竣工投付使用。至今20余年的運營期間,在國有鐵路民營化和不動產經濟的蓬勃發展的推進下京都站亦緊跟城市一體化再生的步伐優化完善。現今京都站不僅是京阪神大都市圈內的重要交通樞紐,同時也是京都最重要的門戶,商業、服務業和文化娛樂活動的中心。

三、京都站空間策略

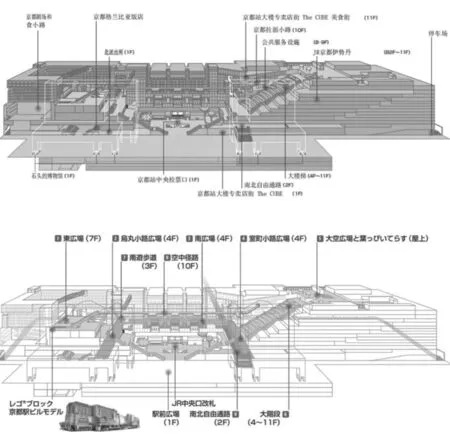

京都站的設計主旨為“歷史之門”,占地38076平方米,總建筑面積237689平方米,地下3層,地上飯店部分16層,百貨商店部分12層,建筑總高度為60米。平面規劃利用了平安京的城市特征——條坊制,代表玄關口的大門設置在烏丸通和室町通。中央大廳則襲山谷之形,東西兩側呈山丘之狀。東側設有劇場、博物館、酒店,中間是中央大廳,西側有百貨商店、專門店、美食街、停車場。以軌道交通為骨干、常規公交為網格,公共空間為觸角聯系各類交通設施,科學銜接、相互配合,共同形成城市公共交通整體網絡(圖1)。

圖1 京都站功能構成&多層次的公共活動場所

1.京都站空間立體銜接關系

(1)地下空間體系

京都站地下空間體系將JR線、近畿線 、新干線、地鐵烏丸線京都站等多個軌道交通站點相互連通,依托軌交站點形成密集的地下步行網絡 ,并與東側伊勢丹百貨的地下空間、京都站前地下街、京都塔地下通道進行了一體化整合和無縫銜接,也提高了步行過街的安全性。

(2)地面空間體系

如何將人流高速便捷地送至目的地始終是TOD模式開發初衷,京都站地面層超大尺度的中央大廳與烏丸通入口前的公共廣場共同構成的京都站的地面空間體系正是實現這一初衷的重要節點。大廳位于城市空間結構節點上,亦是整個建筑的核心空間。頂部以曲面玻璃和鋼結構網架組合覆蓋為屋面,強調空間的開闊性和導向性,弱化了室內外空間的界限,形成一種虛實的空間組合關系(圖2)。

圖2 京都站中央大廳俯瞰&空中連廊&夜間的百級臺階

(3)地上空間體系

京都站建筑體塊由東西兩側商業綜合體與中央大廳共同構成。為了整合分散的各功能業態空間,建筑內部設置多層次的空中走廊為紐帶將綜合體分區巧妙結合,承載人流的疏散與交匯。

京都站的空中體系中,最為突出的為位于中央大廳的頂端懸空而建空中連廊“Sky Way”。連接起東側格蘭比亞酒店的7樓露臺和西側伊勢丹百貨商店的10樓,連廊地面高度45m,長度約147m。連廊側面頂面采用通透的鋼結構和玻璃材質圍合,行走于其中,在體驗空中漫步的妙處之余也可近距離窺見京都市景。這條百米長的連廊“掛”在60米高的鋼結構幕墻上的空中步行系統也是目前世界上跨度最長、高度最高的半室內空中連廊(圖2)。

此外,站內3樓有一條連續穿越大樓東、西、南三側的連廊。這條被稱為“南巡步道”的步行體系作為一條通路實現整個內部區域循環的同時,也為旅客提供了駐足休憩的地方。

2.京都站公共活動場所節點多層次滲透

交通樞紐具有人流量集中、人群類別構成復雜的特征。由于功能的高度復合性聚集多種行為模式發生于此,如通勤換乘 、生活購物 、商務辦公、旅游休閑等。為了不同功能業態空間相互之間步行流線的接續性和環游性并回應人群的行為模式的多元化的特性,京都站結合地域傳統和自然環境營造出一系列具有層級性、序列性、交流性、景觀性及防災公共活動場所。站區內外的活力借助這些空間得釋放,并給城市帶來積極、良好的社會綜合效益(圖1)。

站廳的東側,從4層開始由西向東至11層,一座171級的大臺階如溪谷狀地蔓延向上,是京都站最具特色的公共活動場所之一。這里是游人的休憩之地,市民的活動場所、亦是應急避難的場所。每年2月的爬樓梯大賽定期在此進行,室町小路廣場舉行音樂會等演出之時,這里便又化身為觀眾坐席。夜間時常有利用樓梯形態點綴的廣告燈飾閃爍,節日期間的燈光秀活動也常于此區域舉行(圖2)。

順著大臺階拾階而上,可到達東側屋頂的“大空廣場”。這是一處眺望臺,也是一座屋頂庭園。庭院內以《竹取物語》為主題設計而成,也巧妙融入了環保理念,比如水循環,輕質化土壤栽培技術等,讓花園與車站大樓融洽地結合,為人們提供了一個從都市繁忙中暫時抽離的私密空間。

站內4樓東側的室町小路廣場、西側的烏丸小路廣場及南廣場共同形成連續亦獨立的聚集場所,為步行者提供多樣、便捷的路徑選擇。

3.“身份轉換”——京都站乘客動線優化

“乘客創造列車”是TOD模式的核心設計理念,即“以旅客需求為中心”的市場經營理念,經營的產品、提供的服務做到與當地經濟環境、社會發展和居民消費水平相適應。通過優化人群流線,讓乘客在通勤過程中完成各種生活娛樂消費行為,實現“商業價值”和“人本追求”的共贏。

京都站中車站的基本功能僅使用了大樓1/20的建筑面積,不同于國內的鐵路交通樞紐,這里沒有大面積的售票廳與候車室,乘客基本都是通過“交通卡”與自動售/檢票機完成快速、便捷的進站過程,為大體量商業在此生根發芽奠定了基礎。除辦公樓、商業、住宅、酒店等基礎元素外,站內還相應設置劇院、博物館等文化設施,公園綠地等公共空間為城市居民提供多元豐富的公共活動,引導人流、物流、資金流、信息流匯聚,將大量的客流轉化為消費、觀光等城市消費客群,實現“旅客-顧客-旅客”相互轉換,人留商聚。

四、結語

我國城市的相關法律法規政策、經濟、人文環境與日本城市存在差異,本文僅提出一個設計思路并進行探討性的分析。鐵路交通樞紐的TOD開發實踐應注重不同場所和不同條件的適用性,實現土地高效集約利用和城市功能更新,引導城市形態向良好方向演變。