大跨度斜拉橋索塔節段試驗與有限元分析

虞奇 李靖 劉韶輝 聶磊鑫

摘? 要:索塔錨固區作為斜拉橋受力關鍵構件,其受力十分復雜,單純的采用力學計算和平面模型分析無法模擬出索塔錨固結構在實際受力中的真實性。文章以唐山二環路上跨津山鐵路等既有鐵路立交橋轉體斜拉橋為工程背景,采用有限元空間理論模型結合現場試驗,通過對兩者結果的對比分析,研究索塔錨固區的受力性能及應力分布規律,為大型斜拉橋的設計施工提供了理論參考。

關鍵詞:斜拉橋;索塔節段;試驗分析;有限元

中圖分類號:U448.27 文獻標志碼:A? ? ? ? ?文章編號:2095-2945(2020)18-0001-06

Abstract: As the key component of the cable-stayed bridge, the anchorage area of the cable tower is very complicated. Simply using mechanical calculation and plane model analysis can not simulate the authenticity of the pylon anchor structure under actual stress. Based on the engineering condition of the existing railway overpass and the cable-stayed bridge over the Jinshan Railway on the Tangshan Second Ring Road, this paper uses the finite element space theory model combined with field tests to study the force of the anchorage area of the cable tower. Through the comparative analysis of the results of the two, the mechanical performance and stress distribution law of the cable tower anchorage area are studied, which provides a theoretical reference for the design and construction of large cable-stayed bridges.

Keywords: cable-stayed bridge; cable tower section; test analysis; finite element

1 概述

近年來,大跨度斜拉橋的逐漸普及,由于結構功能的需求,環向預應力鋼束的索塔錨固形式日漸增多,而作為傳遞斜拉橋上部結構自重和外荷載的關鍵構件,索塔錨固區的應力作用機理一直備受廣大學者關注。

目前國內外主要采用空間有限元進行仿真分析和索塔節段模型試驗兩種手段進行研究。受環境和經費影響,早期學者采用單純有限元分析方法居多,例如李立峰[1]對衡陽市湘江三橋、嚴少波[2]對荊州長江公路大橋、韓富慶[3]對安慶長江公路大橋等學者均對目標索塔錨固區采用了較為詳細的分析,但是考慮到實際索塔結構受施工條件和環境影響大,單純的理論分析無法真實模擬出實橋受力,需要進一步采用試驗模型驗證結構的安全性能。在試驗方法上,除潤揚長江公路大橋[4]、廣中江高速公路西江水道橋[5]等少數索塔模型試驗采用斜向加載外,索塔節段均從方便建模和簡化試件的角度上采用水平向加載。這種做法雖然在理論值和試驗值上保持較好的一致性,但是大大降低了仿真效果,偏離了實橋實際受力情況。采用斜向加載又需要制作混凝土梯形臺座,作為斜拉索的反力梁,雖然較為真實的模擬出索塔錨固區的受力,但是需要試驗各輔助構件具有足夠的安全儲備,大大提高了試驗費用,這就需要探索新的試驗方法以兼備兩者優點。

在對于大型斜拉橋索塔節段應力分析的廣泛研究中,大部分學者往往使用節段模型試驗及有限元分析相結合的手段。例如,項貽強[6]、趙志剛[7]及王鵬[8]等人分別以南京長江第二橋、紫金大橋及金華江大橋為工程背景,對斜拉橋索塔節段進行足尺模型試驗,并采用有限元分析軟件建立其空間分析模型,對索塔節段進行應力分析,這樣可以通過兩者結果的對比確保應力分析結果的正確性,兩種方法優劣互補,相互驗證,為橋梁建設提供理論參考。

2 工程背景

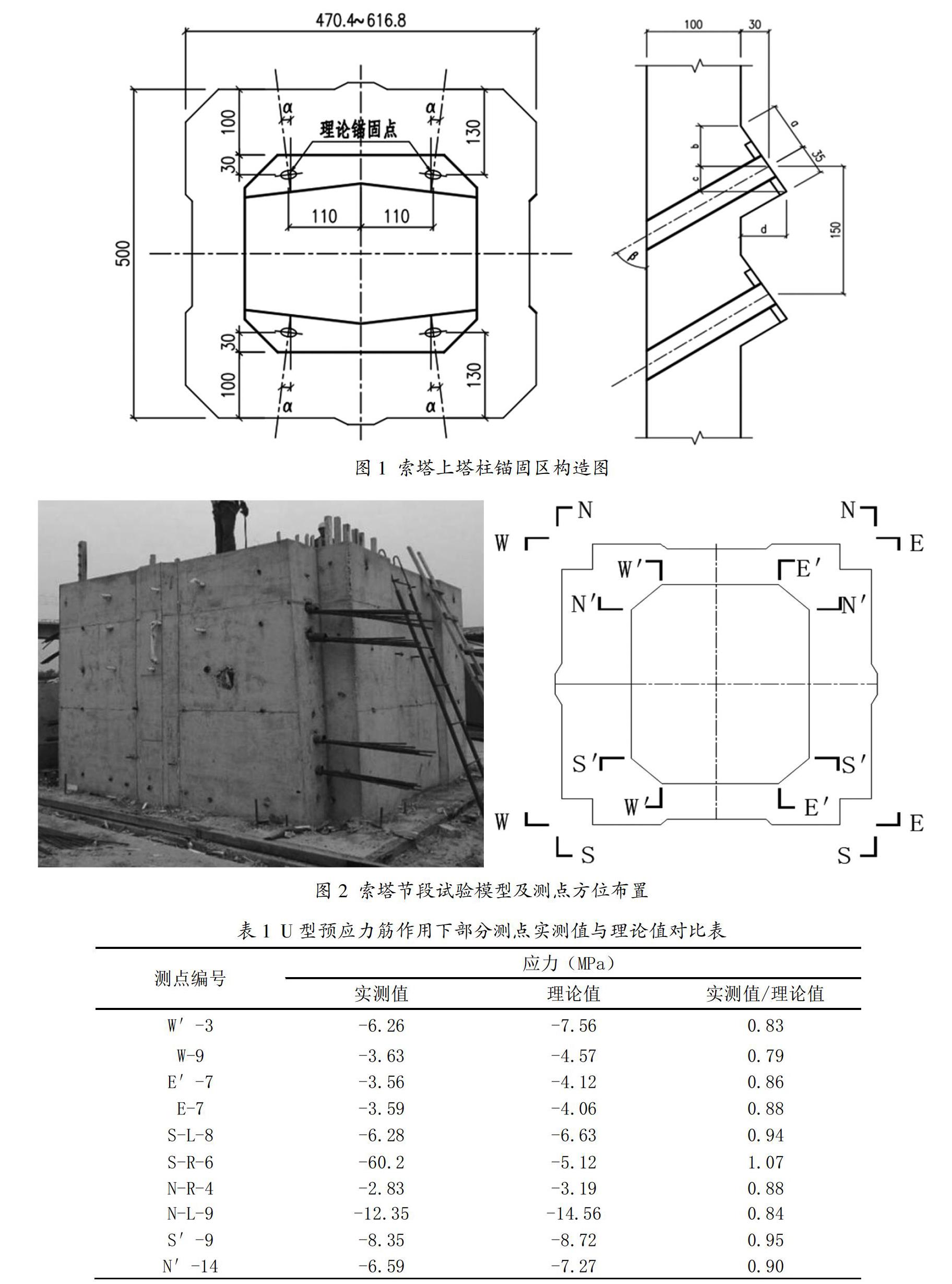

本文以唐山二環路上跨津山鐵路等既有鐵路立交橋轉體斜拉橋為工程背景。該橋主橋結構體系采用半漂浮體系,跨徑組成為(34+81+115)m,總長230m。為了承受斜拉索巨大的張力,索錨區塔柱截面設置U型預應力鋼束,鋼束彎曲半徑1.5m,鋼束規格分別采用12-?S15.2、9-?S15.2 及 7-?S15.2鋼絞線,布置間距20cm。靠近索塔頂部的第16對拉索表現出最大索力,最大索力為3409.5kN。索塔節段錨固區構造如圖1所示。

3 索塔節段試驗模型及有限元模型

本文使用索塔節段模型試驗與有限元分析相結合的方式對索塔節段應力進行分析。試驗模型制作比例為1:1,模型混凝土強度等級為C55,混凝土材料經試驗測得平均抗壓強度為55.73MPa,抗壓彈性模型平均值為3.03×104MPa,在索塔試驗模型錨固區腹板內外側(N、S方位)及非錨固區腹板內外側(W、E)布置測點,試驗模型及測點方位布置如圖2所示,測點布置如圖3所示。同時采用大型通用有限元軟件ANSYS,按照唐山二環線斜拉橋索塔節段實際尺寸建立分析模型,如圖4所示。混凝土采用8節點solid65單元模擬,U形預應力鋼絞線采用link8單元模擬,齒塊錨墊板采用solid45彈性單元模擬。

4 計算結果分析對比

本文參照索塔節段足尺模型試驗工序,圍繞以下三種荷載工況對索塔節段應力展開分析比較:(1)U形預應力筋單獨作用下索塔節段模型的應力分布;(2)正常工作索

力作用下(3400kN)索塔節段模型的應力分布;(3)加載設備峰值荷載(9000kN)索力荷載下索塔節段模型的應力分布。

4.1 U形預應力筋單獨作用下的應力分析對比

表1為部分測點在預應力下的實測值與有限元模型的理論值對比。觀察表中數據可以發現,試驗模型測點在U形預應力束的緊箍作用下,錨固區腹板外側大部分測點表現出較大的壓應力響應,越靠近索管口附近,應力水平越大;非錨固區腹板內側測點壓應力比外側大很多,尤其是在齒塊高度處,壓應力達-17.3MPa,這與有限元模型表現出受力特點一致。由此可見,有限元模型與試驗結構模型在關鍵測點的應力大小及應力分布趨勢較為一致,說明索塔節段模型設計與實橋上塔柱的構造細節一致,試驗加載方案合理,能較真實的反映實橋上塔柱結構的受力性能,試驗結果可信。

4.2 正常工作索力作用下的應力分析對比

將有限元模型在正常工作索力作用下的理論分析結果與試驗測試結果進行對比,對比結果如圖5~圖12所示。

由對比結果可知:除個別測點,模型上大部分測點的實測結果與有限元理論分析結果較為吻合。測點的試驗實測結果與有限元理論結果曲線保持相似的發展趨勢,基本上呈線性發展狀態。測點反映出的腹板受力規律也大致相同,即錨固區腹板處于壓彎受力狀態,非錨固區腹板處于拉彎受力狀態。測點W-10、E-13等測點雖然在數值上波動較大,與有限元理論分析結果也有較大的差距,但整體應力發展曲線仍然與有限元理論分析一致,歸其原因為材料不均勻所致。

4.3 9000kN水平荷載作用下的應力分析對比

將模型在9000kN索力作用下的理論分析結果與試驗測試結果進行對比,對比結果如圖13~圖18所示。

由比較結果觀察可得,在索力較小的時候,大部分測點的實測值與有限元理論值吻合較好,測點的試驗實測結果與有限元理論結果曲線保持相同的發展趨勢,證明試驗加載方案合理,能較真實的反映實橋上塔柱結構的受力性能,試驗結果可信。當荷載繼續增大,試驗模型混凝土材料開始出現非線性發展甚至開裂,應力曲線開始出現突變,逐漸脫離有限元理論分析結果。S-L-6、N-R-10等測點位于錨固區腹板外側, 7000kN索力作用前基本處于線性增長階段,當荷載增大到7500kN時該部分測點產生應力突變的現象,觀察試驗模型發現索管口附近已有多處細小裂縫,表明試驗測試結果與試驗現象保持一致。雖然彈性有限元理論模型無法模擬出混凝土非線性發展規律,但是通過對比實測結果和有限元理論結果可以更加明確的判斷測點的破壞荷載等級,進而確定索塔節段模型的承載能力極限荷載。

5 結論

本文結合現場索塔錨固區節段模型試驗,建立了精細化有限元模型。通過有限元模型對索塔節段應力進行計算分析,并對比試驗測試結果,得出以下結論:

(1)索塔錨固區節段模型在U形預應力筋作用下,有限元模型與試驗結構模型在關鍵測點的應力大小及應力分布趨勢較為一致。各截面測點表現出較明顯的應力分布規律。

(2)正常工作索力作用下,除個別測點,大部分測點的實測結果與理論分析結果較為一致,基本上應力呈線性發展狀態。兩組結果反映出的腹板受力規律也大致相同,即錨固區腹板處于壓彎受力狀態,非錨固區腹板處于拉彎狀態。

(3)在9000kN超載索力作用下,試驗模型測點應力及開裂規律均與有限元模型較為一致,進一步表明模型能夠真實的模擬索塔錨固區受力情況。

參考文獻:

[1]李立峰,邵旭東,曾田勝.斜拉橋小尺寸預應力索塔的布束設計及試驗研究[J].公路,2000(10):1-3.

[2]嚴少波,裴丙志.斜拉橋索塔拉索錨固區空間應力分析模型[J].中外公路,2000(3):22-24.

[3]韓富慶,楊成斌,婁建,等.安慶長江公路大橋索塔錨固區受力分析[J].合肥工業大學學報(自然科學版),2002,25(6):1167-1170.

[4]歐慶保,王強.潤揚長江公路大橋北汊斜拉橋索塔錨固區足尺模型試驗:中國公路學會橋梁和結構工程學會2003年全國橋梁學術會議[Z].中國成都:2003.

[5]崔楠楠,賈布裕,余曉琳,等.斜拉橋單向預應力體系索塔錨固區足尺模型試驗研究[J].湖南大學學報(自然科學版),2016,43(05):61-69.

[6]項貽強,易紹平,杜曉慶,等.南京長江二橋南汊橋斜拉索塔節段足尺模型的研究[J].土木工程學報,2000(01):15-22.

[7]趙志剛.紫金斜拉橋索塔錨固段局部應力分析與試驗研究[D].中南大學,2007.

[8]王鵬.金華江大橋索塔錨固區節段足尺模型試驗研究[J].公路與汽運,2005(4):103-106.

[9]丁志威,張峻峰,武修雄,等.斜拉橋索塔與索梁錨固區局部應力分析[J].交通科技,2011(05):4-7.

[10]Byung-Wan Jo Y B A G. Structural behavior of cable anchorage zones in prestressed concrete cable-stayed bridge[J]. Canadian Journal of Civil Engineering,2002,29(1):171-180.