珠海港高欄港區進港航道回淤分析

殷振東,李王紅

(1.珠海港開發建設有限公司,廣東 珠海 519050;2.中交水運規劃設計院深圳有限公司,廣東 深圳 518000)

在珠海港高欄港區,由于水域水深較小,進港航道多通過開挖海床而形成。目前主要航道包括高欄港進港主航道、華聯支航道、電廠支航道、國碼支航道、巖谷九豐支航道等,地理位置及航道布置分別見圖1[1]、2。

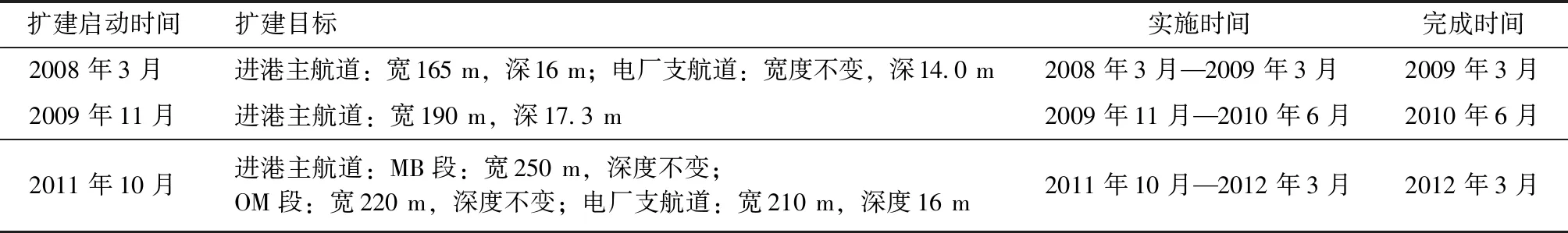

隨著珠海港高欄港區的飛速發展,2008年以后,進港主航道及電廠支航道進行了多次擴建,從而形成長約16 km的高欄港區10萬噸級進港航道(表1)[2]。

表1 2008年以后珠海港高欄港區航道擴建概況

注:以理論最低潮面為基面。

圖1 高欄港區航道地理位置

圖2 10萬噸級航道布置

高欄港區的碼頭與航道多數始建于20世紀90年代,已運行多年。在港口運行過程中,港池和航道的回淤問題逐漸顯現,影響到港船舶進港航行。因此,有必要開展航道回淤分析,為高欄港區疏浚維護以及未來航道等級的提升提供技術支撐。

1 海床演變

黃茅海是在古珠江溺谷灣的基礎上,在徑流、潮流和風浪動力的長期塑造過程中,泥沙不斷堆積和三角洲不斷發育慢慢形成的[3]。

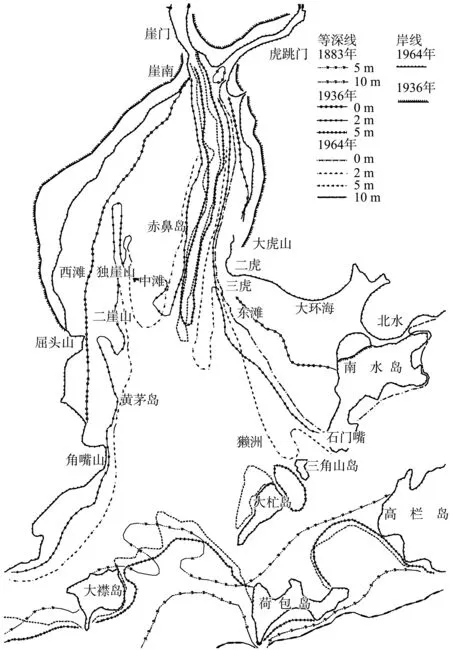

1861年,黃茅海的“三灘兩槽”格局尚未形成,崖門和虎跳門兩水道匯流后,口門外有一大片淺灘,大虎、二虎、三虎尚未與陸地相連,仍為海灣中的孤立島嶼,直至1936年,黃茅海的三灘兩槽格局才基本形成。崖門和虎跳門的徑流水沙下泄,使東岸和西北側大面積淺灘不斷淤高,迫使水流歸槽,形成東槽上段崖門落潮沖刷槽;由于虎跳門口門狹小,其潮流作用相對較弱,而崖門潮流作用則相對較強,落潮主流循崖門水道方向下泄,從而使深槽逐漸東移;在攔門沙外坡,在強大的潮流動力作用下,形成東、西2條漲潮溝,因而在其東、西兩側及中間形成東、西灘和中灘。1883—1964年,由于虎跳門和崖門攜帶的泥沙不斷在黃茅海堆積,攔門沙不斷發展,使西槽向南退縮,呈萎縮趨勢,深槽寬度逐漸減小,中灘面積則不斷擴大(圖3)。1964—1989年,東槽相對穩定,赤鼻淺灘和黃茅淺灘在灘頂位置上、下有所變化,西槽則不斷向南退縮,中灘相應地有所擴大,仍基本維持三灘兩槽的地貌格局。

圖3 1883—1964年黃茅海地形對比

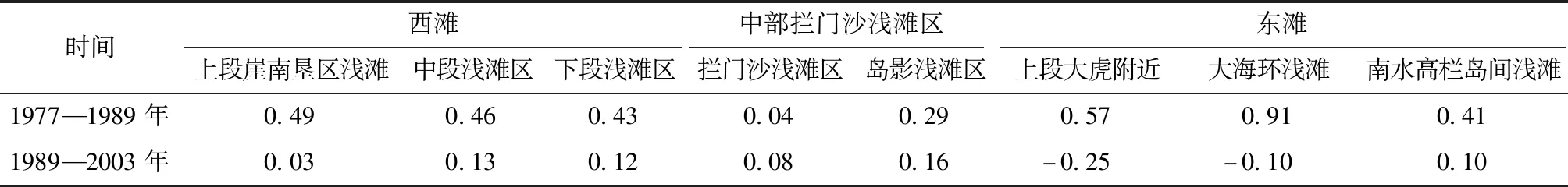

根據1977、1989、2003年黃茅海水域3次水下地形圖,對1977—2003年黃茅海水域地形沖淤變化進行分析。各灘槽分區平均沖淤厚度變化見表2,各灘槽分區沖淤強度變化見表3(表中正號為淤積,負號為沖刷)[4]。

由表2、3可知:在1977—1989年的12年間,崖門深槽中上段淤積,淤積厚度在0.0~1.0 m之間;下段沖刷,沖刷深度0.5~2.0 m;東灘以淤積為主,淤積厚度0.0~0.91 m,平均淤積強度0.0~7.58 cm/a,其中上部平均淤積強度4.72 cm/a,中部淤積強度7.58 cm/a,下部淤積強度3.42 cm/a;攔門淺灘西側和內坡沖淤變化不大,灘頂和外坡以淤積為主,厚度0.0~0.2 m,平均淤積厚度為0.04 m,平均淤積強度為0.33 cm/a。

在1989—2003年的14年間,崖門深槽沖刷明顯[5],水深加深0.0~3.0 m,局部大于3.0 m;東灘由淤轉沖,沖刷深度0.0~2.0 m,其中上部平均沖刷速率2.07 cm/a,中部平均沖刷速率0.86 cm/a,下部產生淤積,淤積強度為0.86 cm/a。說明主槽沖刷有向東發展的趨勢;攔門沙淺灘仍以淤積為主,但淤積幅度較小,內坡、灘頂及外坡淤積0.0~0.2 m,局部大于0.2 m,平均淤厚0.09 m,淤積強度為0.64 cm/a;西側淤積0.0~0.2 m。

高欄港航道位于黃茅海東南部的四島間十字水域附近。從海床的沖淤變化看,該區域處于淤積狀態,1977—1989年間平均淤積強度約3.42 cm/a,1989—2003年間淤積強度減弱,平均約0.86 cm/a[6]。總體來看,區域自然條件下平均淤積強度較小。

表2 黃茅海1977—2003年沖淤厚度變化 m

表3 黃茅海1977—2003年沖淤強度變化 cm/a

2 高欄港區航道泥沙來源分析

2.1 上游來水來沙影響

黃茅海承接崖門水道及虎跳門水道下泄的徑流。崖門水道承泄西江部分水流及潭江徑流,其控制站黃沖站的多年平均年徑流量為196億m3,其中約1/3來自于潭江徑流[7];虎跳門水道承泄部分西江徑流,其控制站西炮臺站多年平均年徑流量為202億m3。2條水道匯入黃茅海的多年平均年徑流量為398億m3。

據珠江西四口門1950—1980年資料統計,多年平均輸沙量約為3 709萬t,西四口門的磨刀門、虎跳門、雞啼門、崖門分別為2341、509、469、363萬t,所以進入黃茅海水域的沙量為872萬t[8]。

20世紀90年代以來,受人類活動等因素的影響,西、北江分汊口及網河區水道水沙分配比發生改變,并引起出海口門的輸水、輸沙量分配發生變化。現狀(1985—2000年)條件下,西四口門的年平均徑流量為1 277億m3,比80年代以前(1950—1980年)的1 518億m3減少了241億m3,西四口門的平均輸沙量約為3 036萬t,比80年代以前減少9.1%,其中虎跳門水道和崖門輸沙量減少約2.7%。

2.2 外海潮汐潮流的影響

在珠江河口八大口門中,黃茅海是徑流動力較弱、潮流動力較強的河口海灣。表4列出黃茅海崖門水道黃沖站與虎跳門水道西炮臺站多年平均潮量特征值及其年內分配情況。由表4可見,就多年平均漲落潮量而言,崖門與虎跳門的凈泄量相接近,但崖門漲潮量是虎跳門的11.2倍,占兩口門總漲潮量的92%;落潮量崖門是虎跳門的3.2倍,占兩門的總落潮量的76%。表明崖門潮汐動力遠大于虎跳門。在多年平均山潮比方面,崖門為0.24,即凈泄量只占漲潮量的24%;而虎跳門為3.43,即凈泄量是漲潮量的3.43倍。表明崖門是以潮流動力作用為主的口門,而虎跳門是以徑流動力作用為主的河口。兩口門均遵循洪季山潮比大、枯季山潮比小的規律,具有潮量洪季小、枯季大的特點。但崖門全年山潮比均小于1,表明崖門即使在洪季潮流作用仍然占優勢,而虎跳門洪季受徑流控制,枯季潮流作用較強。

黃茅海灣內潮汐均屬不規則半日混合潮型,在一個太陰日內出現2次高潮和2次低潮,日潮不等現象顯著。潮汐有滯后現象,大潮出現于朔、望之后1~2 d,小潮出現于上、下弦之后1~2 d。

表4 黃沖、西炮臺站多年平均潮量特征值

2.3 波浪掀沙影響

黃茅海面向南海,外海波浪對其有一定的影響。根據灣口荷包島波浪測站為期1年(1981年10月—1982年9月)的觀測成果可知,黃茅海外海波浪多為以風浪為主的混合浪。波浪方向全年以SE向為主,頻率占50.72%,其次為NE向,頻率為12.3%。強浪向為SE向,該向H1/10> 1.5 m,出現頻率為6.33%。

受黃茅海灣口島群的阻擋,外海波浪在向灣內傳播的過程中逐漸減小。由于島群的走向為NE~SW向,偏南向(SE、S、SW)波浪對灣內影響較大。其中出現頻率較高SE和S向的年平均波高Hm=0.56 m,H1/10=1.12 m,H1/3=0.9 m,平均波周期為5.1 s。

除了外海涌浪外,在強風作用下,灣內水域會形成風浪。但由于風距小,加上灣內岸線曲折,水深較小,難以形成大浪。

淺水區波浪可以掀起很高的含沙量,波高愈大掀沙能力愈強,破波掀沙能力更大。深水區波浪掀沙能力顯著減小,因而有灘地掀起的泥沙被潮流帶入主槽,會使主槽發生淤積,即波浪具有刷灘淤槽的功能。大風天浪高風大,刷灘作用劇烈,灘區會形成很高的含沙量,在潮流的作用下高濁度混水遍及整個海區,主槽(深水區)波浪掀沙能力驟降,發生驟淤。

3 高欄港區航道回淤分析

3.1 年均回淤組成

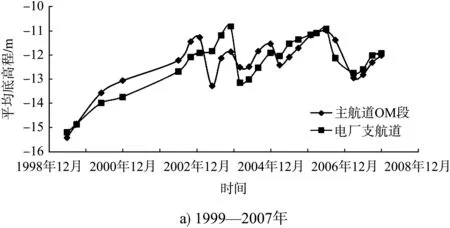

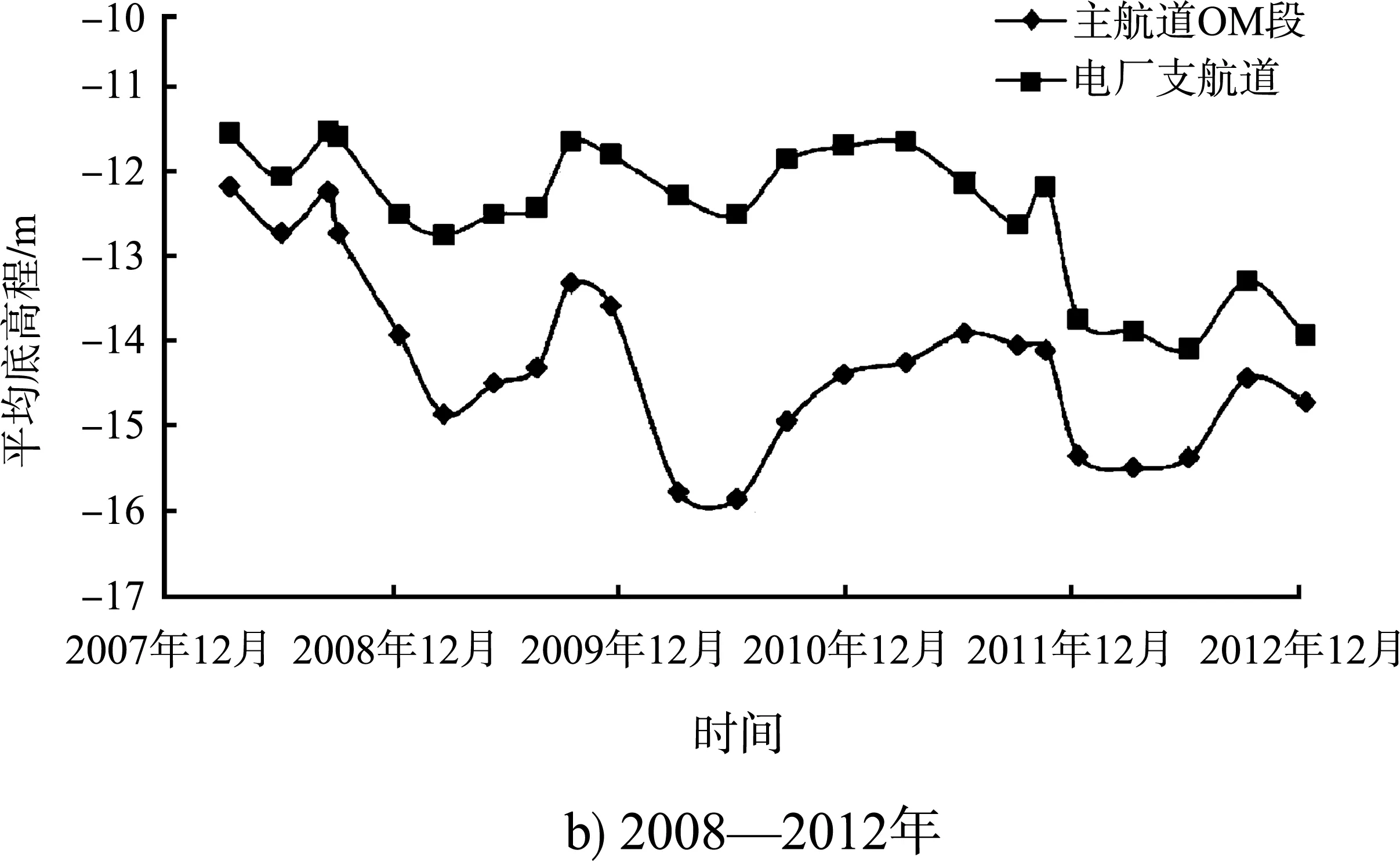

圖4a)給出1999—2012年間主航道OM段以及電廠支航道的平均底高程變化過程。其中,1999年6月—2000年12月,航道泥沙回淤明顯,航道底高程由-15.3 m抬高至-13 m左右,到2003年航道底高程基本接近-11 m;當航道底高程接近-11 m時,底高程迅速下降,表明此時段內航道進行疏浚維護;2003—2008年,主航道底高程與電廠支航道底高程基本維持在-12 m左右。如圖4b)所示,2008—2012年,主航道疏浚量增加,航道底高程維持在-15 m左右,電廠支航道底高程維持在-12 m左右;2013年主航道底高程疏浚至-15.5 m,電廠支航道底高程疏浚至-14 m[9]。

圖4 高欄港區航道平均底高程變化

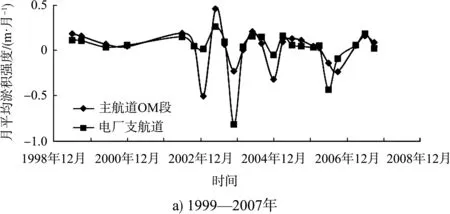

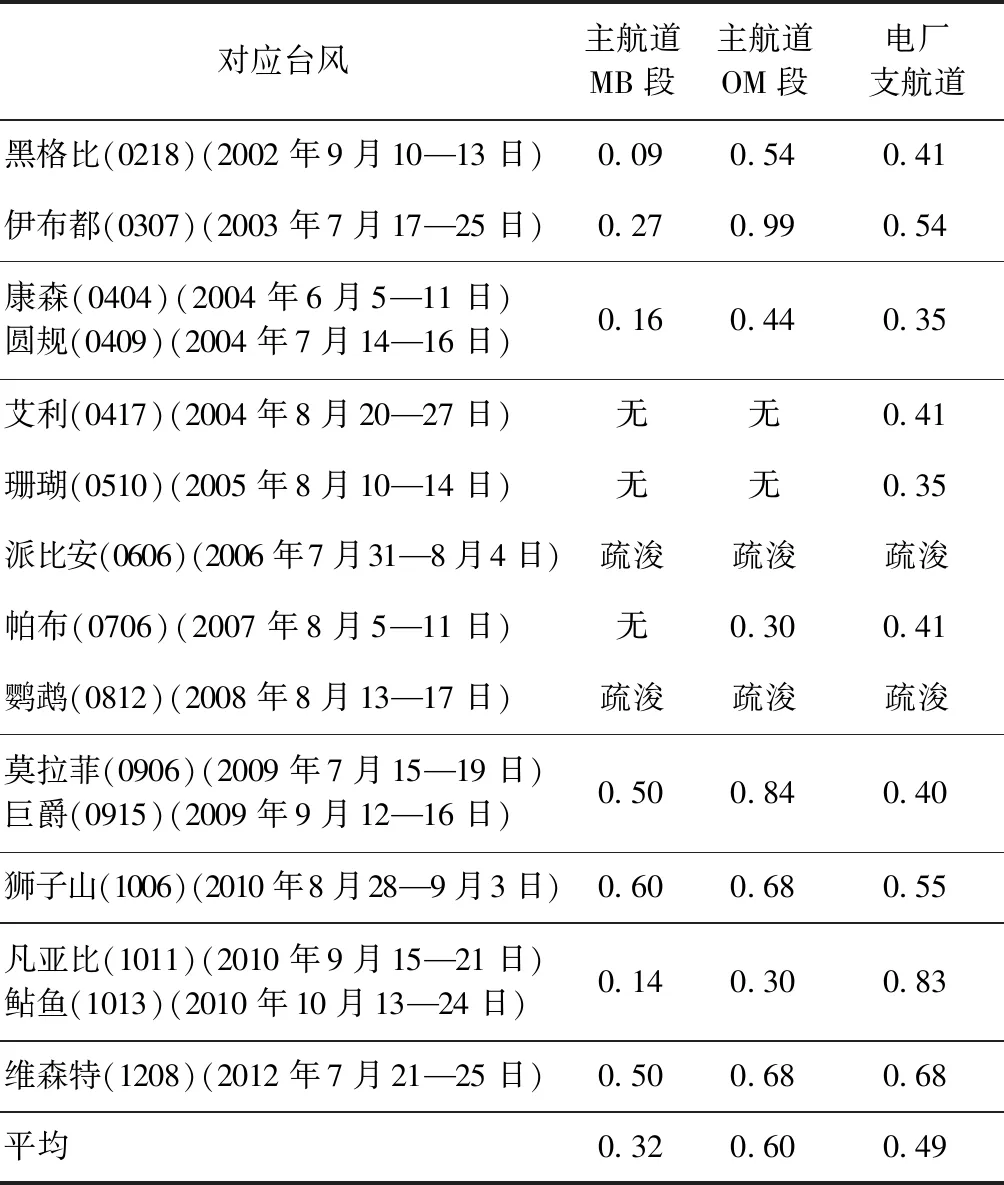

圖5給出由底高程變化計算所得的月平均淤積強度變化。

注:正值表示某次測圖與之前一次測圖之間航道出現淤積,負值表示航道出現沖刷。

圖5高欄港區航道月平均沖淤速度變化

由圖5可知,主航道沖刷與疏浚對應,人為影響較大。在2000年6月以前,航道高程較低時(約-15.3 m),回淤速率保持在較高的水平,主航道OM段平均淤積強度達0.15 m/月,電廠支航道為0.10 m/月;隨著回淤量的累積,航道底高程抬高,淤積強度明顯下降,其中,2000年6月—2002年6月這兩年間,平均淤積強度僅為0.07 m/月;此后,淤積強度曲線出現多次波動,向下波動的原因是人工疏浚導致航槽高程下降,向上波動表明該時段內航道淤積強度加快,此時淤積強度均超過0.15 m/月;2條航道出現淤積強度增大的時間基本同步,均出現在黃茅海區域臺風多發季節,可以推測這種淤積加快是臺風引起的航道驟淤所導致的;在無臺風及疏浚影響期間,主航道OM段和電廠支航道的月平均淤積強度均小于0.1 m/月,且變化幅度不大。可見,高欄港區航道淤積由常年淤積和臺風驟淤2部分組成。

3.2 常年淤積

根據實測航道地形資料,若將臺風影響的時段加以扣除后進行統計分析,得出不受臺風影響時期的總淤積厚度與總月數,從而可計算常年淤積強度,但由于臺風均發生于汛期,在計算時期中,枯水期所占月數較多時,所得的常年回淤強度偏小。根據實測資料分析,枯水期多年平均淤積強度約為汛期淤積強度的1/3,也即枯水期2個月的淤積強度相當于汛期一個月的淤積強度[10]。因而根據統計時期的汛期與枯水期的月數和總淤積厚度,按上述比例關系,分別計算枯水期與汛期的淤積強度,從而可得正常年回淤強度。經資料分析可知,高欄港區主航道正常淤積強度約為1.04 m/a。

3.3 驟淤

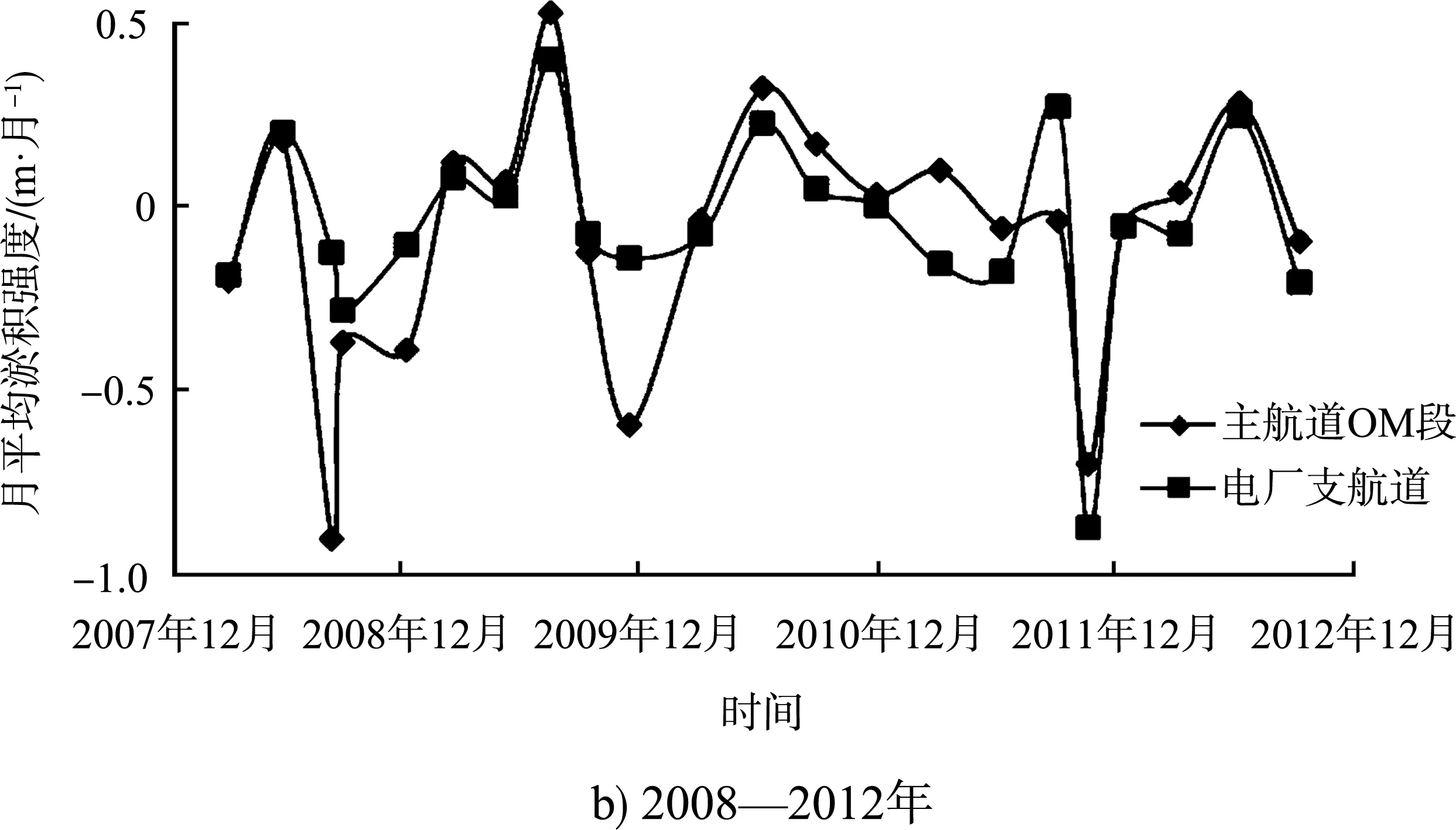

根據氣象資料分析,對黃茅海水域有明顯影響的臺風平均每年有1~3個。表5給出2002—2012年間影響黃茅海區域的主要臺風名稱以及對應時段高欄港區驟淤情況。

受臺風作用影響,港池與航道區域出現驟淤,此處將臺風影響期間港區總回淤厚度減去該時段的常年淤積厚度,得到該時段的驟淤厚度。從2002—2012年間高欄港區受臺風影響,平均每年出現1~2次航道驟淤,驟淤厚度一般為0.09~0.99 m,其中最大的驟淤厚度為0.99 m,出現在臺風“伊布都”期間的主航道OM段,驟淤量一般為常年淤積量的30%~50%。

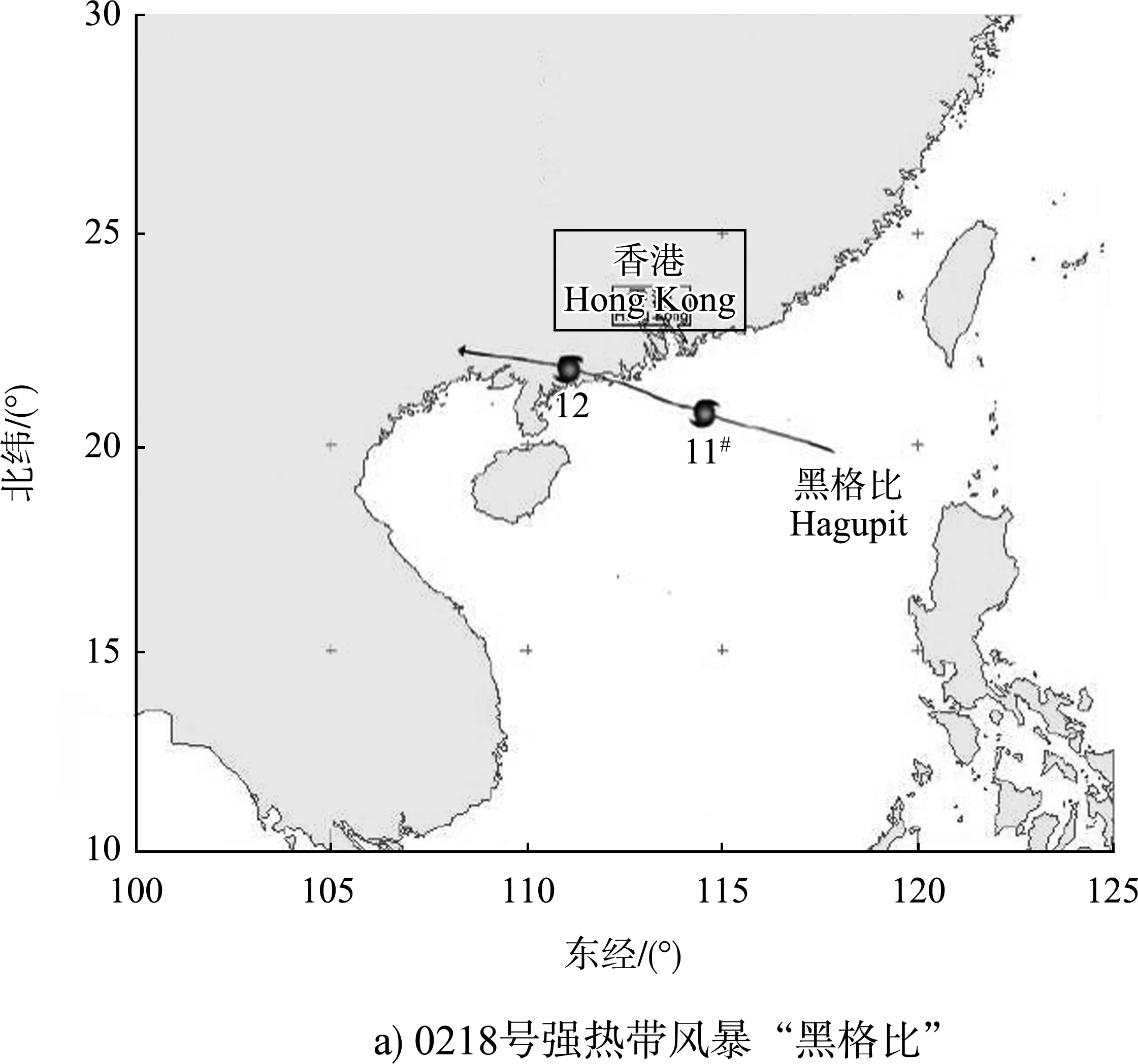

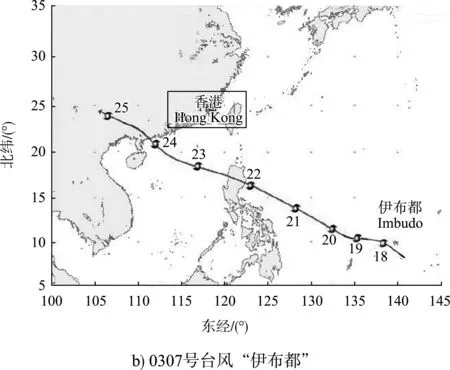

表5 驟淤厚度 m

驟淤量的大小和分布與臺風路徑及強度有關。圖6為2個典型臺風的路徑圖。從圖6可以看出,“伊布都”強度更大、持續時間更長,其臺風中心距離黃茅海較近的時段(2003年7月23—25日)一直保持強熱帶風暴以上的強度,所以對高欄港航道的驟淤影響特別大;相比之下,“黑格比”雖然影響路徑基本一致,但強度小且持續時間較短,因此引起的驟淤量明顯小于前者。

圖6 典型臺風路徑

4 結語

1)高欄港所在的十字水域海床近年來處于淤積狀態,1977—1989年平均淤積強度為3.42 cm/a;1989—2003年間,淤積減緩,約為0.86 cm/a。

2)高欄港區航道年淤積量由常年淤積和臺風驟淤兩部分組成。

3)根據常年淤積的數據,2008年以前,主航道MB段、OM段和電廠支航道的常年平均淤積強度分別為0.51~0.60、0.87~1.02、0.54~0.60 m/a;2008年以后,隨著航道擴建,主航道MB段淤積強度增大,為0.93~0.99 m/a,電廠支航道淤積強度減弱,為0.36~0.42 m/a。

4)高欄港區航道每年發生明顯驟淤1~2次,驟淤量一般為常年淤積量的30%~50%,驟淤引起的平均淤積厚度為0.32~0.60 m,驟淤量的大小和分布與臺風路徑及強度有關。