核電廠退役源項分析

劉嘉嘉,陳 皞,鄧理鄰

(中國核動力研究設計院 核反應堆系統設計技術重點實驗室,四川 成都 610041)

核電廠在到達其壽期后將最終停堆進入退出運行過程的退役階段。在此期間,反應堆中的核燃料、帶有放射性的設備、部件和材料將被移出反應堆或從反應堆及其系統上拆除移出反應堆廠區,達到廠區開放不加限制利用的目的。其中許多工作是在程度不同的放射性條件下進行的。退役源項的評估是反應退役過程中十分重要的一項工作。退役源項的評估結果將指導后續的去污、切割解體、廢物處理等工作,并將指導在退役過程中對現場人員、環境與公眾安全的輻射防護,并將為核電廠退役過程中的核輻射環境影響評價提供輸入。本文分析了核電站反應堆在退役的過程中各種設備、部件和材料的放射性源項的產生機理,并對退役源項的計算方法提出了建議。

1 退役源項的研究范圍

根據中華人民共和國國家標準GB 11215-1989《核輻射環境質量評價一般規定》及GB/T 14588-2009《反應堆退役環境管理技術規定》的規定,反應堆退役過程是從反應堆最終停堆開始至反應堆廠區開放不加限制利用為止的全部過程。通常把這一過程分為監督貯存、限制性廠區利用、廠區開放不受限制的利用三個基本階段。

退役第一階段——對核設施實行有監督的密閉封存;

退役第二階段——對那些易拆除的及不再需要的部件與設施進行拆除、清理或去污至可接受的水平,使該部分設施與場地達到無限制再利用的標準,而對剩余的核設施實行有監督的密閉封存,相關的場地可有限制地開放;

退役第三階段——拆除全部核設施,或部分拆除,使污染的核設施去污至可接受的輻射水平,使全部設施與廠址都達到無限制再利用的標準,廠址可無限制地開放。

上述三個階段是有內在聯系的,很難截然區別開來,彼此可能有所交叉。在本文中,為便于描述,仍然按照退役的不同階段對核電廠的放射性源項進行分析。

反應堆退役過程是從反應堆最終停堆開始,因此反應堆最終停堆后各種設備、部件和材料的放射性源項應該屬于退役源項的研究范圍。由于反應堆退役開始后,不再有堆芯裂變釋放出的放射性源項,同時管道中也不再有流質循環,因此在三個退役階段中的放射性源項,基本都是由最終停堆后分布在核電廠各種設備、部件和材料中的放射性核素衰變產生。因而反應堆最終停堆后的放射性源項應作為退役源項的重點加以研究。

2 退役源項的產生機理

2.1 反應堆最終停堆后的放射性源項

退役初始階段的放射性源項主要是由反應堆堆芯及其周圍的結構材料長期受中子輻照產生的活化產物,沉積在主回路和輔助回路中的腐蝕產物和裂變產物以及沾污物的貢獻。退役過程中廠區內下述部位的放射性源項應引起關注,它們是:反應堆堆芯和壓力容器、反應堆冷卻劑系統、蒸汽和汽輪機系統、廢物處理系統、乏燃料、去污裝置和其他一些輻射源。其中,最重要的輻射源是反應堆堆芯、乏燃料和去污裝置。

2.2 退役第一階段的放射性源項

退役第一階段將進行反應堆初步退役,初步退役活動大致包括以下方面:

1)將反應堆核燃料從堆芯中移走;

2)在可能的條件下將反應堆核燃料從反應堆廠區移走;

3)排空反應堆冷卻劑,移走可以被移走的被沾污和被活化的材料(可能還包括過去貯存的放射性廢物);

4)確保盛放放射性材料的容器或建筑物處于安全密封狀態;

5)解除輔助系統的工作狀態,對于那些退役期間或退役之后還要長期使用的(如采暖、通風、輻射監測等)系統設備,根據預期的需要予以保留并進行必要的維護保養或進行必要的改造,并接受定期的監督檢查以保證他們保持良好的工作狀態;

6)控制進入或接近反應堆和反應堆廠區的人員;

7)根據殘留的放射性的強弱、水平,對反應堆的實際狀態與設備系統情況及認為有必要的范圍進行定期的輻射監測;

8)考慮可能的放射性物質的釋放,定期進行環境輻射監測;

9)對內外表面放射性水平低于管理限值以下的設備材料開放不加限制的利用。

在第一階段中,通常考慮移走燃料和早期處理運行廢物,這會大大減少放射性總量。剩余的活度通常與反應堆運行時的活化產物、輻照裝置或與一次和二次冷卻劑回路、燃料途徑以及冷卻水池有關的污染有關。除移走的燃料和廢物外,2.1節中所列的大多數放射性源項仍然存在于反應堆廠區各設備、部件和材料中。放射性較強的設備、部件和材料在第一階段處于密閉封存狀態,它們的放射性源項,基本都是由最終停堆后分布在2.1節中所列核電廠各種設備、部件和材料中的放射性核素衰變產生。

2.3 退役第二階段的放射性源項

反應堆退役第二階段是在反應堆尚未完全拆除的情況下所進行的進一步退役活動。第二階段退役活動結束后,部分反應堆廠區在國家核安全局批準并受一定限制的條件下可被開放利用。而余留部分還應繼續接受監督貯存。

退役第二階段除繼續進行第一階段3.2節所列的第1)、3)與5)~9)項活動外,可能還要進行以下退役活動:

1)將堆內卸出的核燃料從反應堆廠區移走;

2)對容易去污到可不加限制利用的管理限值以下的區域進行去污。將所含放射性高于此管理限值的余留區域實體封閉起來,以防人員未經許可接近或發生放射性釋放;

3)位于計劃封閉區域以外的含有放射性物質的設備、系統可以拆除,然后移出廠區或者計劃的封閉區內。

在第二階段退役活動中,將會對部分設備、系統進行去污和拆除。去污可以減少核設施中的材料、構筑物和設備內部或表面上的放射性污染,但不能根本消除放射性核素,而使核素的存在形式和位置發生變化。因此,去污重點要考慮二次廢物的處置和處理。此外,拆除的過程中也會產生大量的二次廢物。因此去污和拆除的形式將是決定退役第二階段放射性源項的重要因素。

2.4 退役第三階段的放射性源項

退役第三階段是反應堆退役的最后階段。在此階段2.2節中的第9)項活動和2.3節中的第1)項活動仍可繼續進行。除此之外,以下兩項退役活動需要著手進行:

1)內部或外部殘留的放射性水平高于非限制性接近或非限制利用管理限值的所有設備、系統和材料在合理可行的前提下進行去污,使其放射性水平達到非限制性接近或非限制利用的管理限值以下,做開放不加限制利用物項處理;若不值得這樣做,就將它們拆除移至批準的貯存站或最終廢物處理接收站作最終處理。

2)本階段結束時,進行反應堆廠區與周圍環境最后一次輻射普查,保證退役殘留的放射性不會高于允許的限值。在此之后反應堆廠區可開放不受限制的利用。從此再無需作進一步的監督、檢查與測試。

本階段結束后,意味著反應堆退役工作已經完成,反應堆廠區各部位放射性源項與天然本底相當,廠區達到開放不受限制利用的程度。

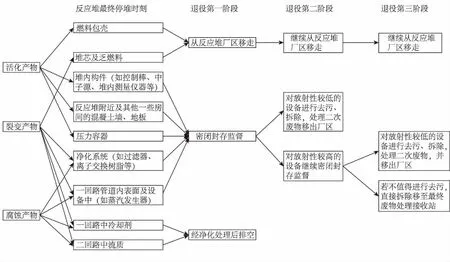

反應堆退役過程中主要放射性源項的遷徙過程見圖1。

圖1 反應堆退役過程中主要放射性源項的遷徙過程Fig.1 The transport process of major radioactive source terms in NPP decommissioning

3 退役源項的計算方法

退役過程中的放射性源項主要是由反應堆堆芯及其周圍的結構材料長期受中子輻照產生的活化產物,以及沉積在主回路和輔助回路中的腐蝕活化產物所貢獻。因此,退役源項與反應堆完整的運行史聯系十分緊密,同時與退役方式聯系也十分緊密。

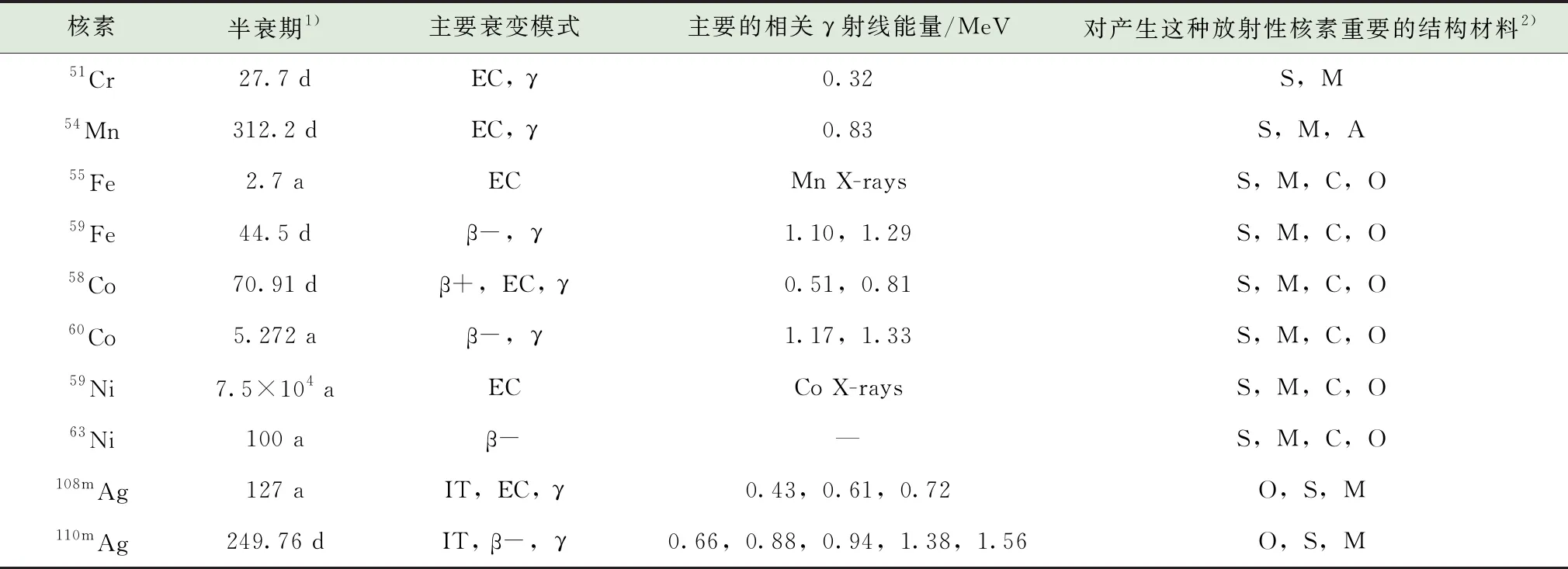

反應堆停堆后,最主要的輻射源來自反應堆堆芯及其附近結構材料的活化產物。活化產物主要產生在燃料棒的包殼、壓力容器內部構件(如堆芯吊籃、控制棒和堆內一、二次中子源)、壓力容器本身等。在反應堆停堆后幾十年內最主要的放射性核素是反應堆容器和堆內構件中的活化產物60Co,它發射高能γ射線。此后63Ni以及110mAg開始占據主要地位。表1列出了在反應堆中由于中子活化可能產生的一些放射性核素。

表1 由于中子活化在反應堆中可能產生的放射性核素

注:1) d—天;a—年;

2) A—鉛;C—混凝土;M—低碳鋼;O—其他(在控制棒、反射層中產生的);S—不銹鋼。

對于活化產物源項計算,在已知某活化反應率為A,0時刻單位質量中放射性子核數量為0的情況下,反應堆運行t時刻單位質量中放射性子核數S(t)由以下公式給出:

S(t)=A/λ×[1-e-λt]

(1)

式中:S(t)——量綱為1/cm3;活化反應率A量綱為1/(cm3·s);

λ——子核衰變常數,量綱為1/s;時間t量綱為s。

假設在T時刻,反應堆停堆后,活化停止,子核經過衰變逐漸消失,T+t時刻單位質量中放射性子核數由以下公式給出:

S(T+t)=S(T)×e-λt

(2)

由式(1)和式(2)可得到不同時刻放射性子核個數,再與各自衰變常數相乘并求總和,即可得到活化產物的放射性活度。

理論上,只要知道受中子輻照材料的化學成分、以及完整的中子輻照史,此類源項可由ORIGEN[1]等國際通用的活化源項程序計算得到。

4 結論和建議

反應堆的退役是核電廠壽命中最后的一個階段,具有十分重要的意義。退役源項的評估是反應退役過程中十分重要的一項工作。退役源項的評估結果指導后續的去污、切割解體、廢物處理等工作,并指導退役過程中對現場人員、環境與公眾安全的輻射防護,并對核電廠退役過程中的核輻射環境影響評價提供輸入。目前,國內對于反應堆的退役工作尚處于起步階段,特別是對于退役過程中的源項研究還沒有成體系的展開。本文通過分析,得出以下的結論和建議:

1)反應堆退役過程是從反應堆最終停堆開始。反應堆最終停堆后,最主要的輻射源來自反應堆堆芯及其附近結構材料的活化產物。沉積在主回路和輔助回路中的腐蝕產物源項也是退役過程中非常重要的因素。

2)在反應堆退役的三個階段中,退役源項的種類和大小與反應堆運行史和采取的退役方式密切相關。

3)在反應堆封存監督過程中,活化產物是反應堆廠區內最重要的源項。

4)在反應堆有關設施和部件的去污、拆除過程中會產生數量巨大的放射性二次廢物,需要對操作人員和環境采取相應的輻射防護措施。

5)緊密追蹤電廠運行期間的有關數據及其實測值,特別是事故工況下發生事故的原因,事故引起的后果,以及對事故的處理方法。這些反應堆運行過程中的微小變化可能會給退役過程中的源項帶來巨大的影響。