我國新冠病毒滅活疫苗進入臨床試驗 等

我國新冠病毒滅活疫苗進入臨床試驗

國家衛生健康委副主任曾益新表示,目前,已有一項腺病毒載體重組新冠病毒疫苗和四項滅活疫苗項目相繼獲得國家藥監局批準開展臨床試驗。如果一切順利,以上項目將在今年7月陸續完成二期臨床試驗。

截至5月13日,這五個疫苗項目已接種2575名志愿者。其中,一期臨床試驗累計完成539名志愿者的接種,有的已獲得初步安全性和保護性抗體產生的數據;二期臨床試驗累計完成2036名志愿者的接種,正在逐步完成全部的第二或第三針的接種,并開展安全性、有效性監測和評價。

讓太陽能電池板“出汗”降溫

太陽能電池板溫度過高無法正常工作。不過,現在研究人員發現了一種讓它們“出汗”使其冷卻的方法,從而增加能量輸出。

香港理工大學的研究人員將1厘米厚的凝膠片壓在標準硅太陽能電池板的底部。他們的想法是,在白天,這種凝膠會從太陽能電池板中吸收熱量釋放水蒸氣。蒸發的水會冷卻太陽能電池板,就像皮膚上蒸發的汗液會讓人體降溫一樣。

研究人員發現,所需的凝膠量主要取決于環境濕度。在濕度為35%的沙漠環境中,每平方米太陽能電池板需要1公斤凝膠來冷卻,而在濕度為80%的悶熱地區,每平方米電池板冷卻只需0.3公斤凝膠。不論哪種應用場景,結果都是一樣的:水冷式太陽能電池板的溫度下降了10攝氏度。

影響高山樹線的不只是氣候

高山樹線是樹木分布的海拔上限,往更高處,山上的植被就變成了草甸。在喜馬拉雅山區,連續分布的高山樹線是觀察氣候變化對高寒生態系統影響的敏感指示器。

近日,中科院青藏高原所研究人員在高山樹線變化驅動機制研究領域取得重要理論進展,認為除了氣候原因外,樹木間的競爭和互利也影響了喜馬拉雅山中段樹線變化速率。隨著降水減少,樹木幼苗趨于集群分布,集群強度與樹線爬升速率顯著負相關,樹木之間相鄰距離越大,爬升速率越快,反之爬升速率越慢,樹線爬升速率的34.7%由樹木集群分布強度決定。

世界首臺礦用小轉彎全斷面硬巖掘進機下線

日前,世界首臺礦用小轉彎全斷面硬巖掘進機(“中鐵819號”TBM)在中國中鐵裝備集團盾構總裝車間下線。

這臺TBM直徑4.33米,轉彎半徑40米,整機搭載了性能可靠的超前鉆機系統、風電、瓦電閉鎖系統,在嚴格落實“逢掘必探”施工工藝要求的前提下可為施工人員提供有效的安全保障。該設備創新性地采用了V型推進油缸布置方式,最小轉彎半徑僅為45米;刀盤、護盾、主驅動分塊設計,設備最大不可拆分部件重量不超過18噸。

該設備將用于貴州省四季春煤礦,瞄準四季春煤礦煤瓦斯含量高、巷道轉彎半徑小、起伏坡度大、下井尺寸和重量嚴重受限等工程難點,對我國煤礦巷道建設行業的高質量發展具有里程碑意義。

“行云二號”兩顆衛星成功發射

5月12日9時16分,我國在酒泉衛星發射中心用“快舟一號”甲運載火箭,以“一箭雙星”方式成功將“行云二號”01星(命名為“武漢號”)和“行云二號”02星兩顆衛星發射升空,衛星進入預定軌道,發射取得圓滿成功。

“行云二號”01、02星是我國商業航天工程“行云工程”的首發星,由航天行云科技有限公司研制,具有系統容量大、服務能力強、傳輸距離遠、實時性強、自主可靠安全等優勢。衛星將在軌開展天基物聯網通信技術、星間激光通信技術以及低成本商業衛星平臺技術的驗證,并初步開展物聯網示范應用。

高性能抗水解型聚乳酸樹脂問世

“耐水解生物基可降解材料的制備與產業化關鍵技術研究”項目近日通過驗收,該項目是由中科院長春應用化學研究所研究員邊新超承擔的吉林省重大科技招標專項。

項目組在可降解聚酯材料的合成、改性、應用方面進行了系統研究,通過優化丙交酯提純工藝、聚合工藝,實現高純度聚乳酸樹脂的合成,設計新型封端劑,制備抗水解型聚乳酸原料樹脂。

項目組開展了抗水解型聚乳酸樹脂高性能化研究,通過反應共混制備出了具有優良抗水解特性和機械性能的改性聚乳酸,并建立千噸級生產線,為制備高性能、長使用壽命聚乳酸樹脂提供新的思路。

我國構建徑流曲線數參數指標體系

據中國農科院最新消息,該院農業資源與農業區劃研究所面源污染團隊,首次構建了基于我國降雨-徑流實測數據的參數指標體系,對準確估算我國徑流量、土壤侵蝕和面源污染負荷具有重要意義。

團隊收集整理了全國范圍內55個站點的降雨-徑流實測數據,量化了土地利用、植被覆蓋、土壤滲透能力、坡度、氣候和前期土壤濕度條件等因素的貢獻,系統分析了中、美徑流曲線數值差異及其對徑流預測的準確性,構建了中國徑流曲線數參數指標體系。

時速160公里!中國首列商用磁浮2.0版列車成功完成達速測試

近日,中國首列商用磁浮2.0版列車在長沙磁浮快線跑出160公里的時速,完成最高設計速度的達速測試。這標志著中國自主磁浮技術在中速領域的攻關取得重大成功。

本次達速測試工作由中車株洲電力機車有限公司、湖南省磁浮技術研究中心、國防科技大學等單位共同開展,歷時10個月,攻克了中速懸浮穩定、車橋耦合、靴軌耦合等重大技術難題,克服了測試風險大、無成功案例借鑒及夜間天窗作業時間短等困難。

新型鎂合金材料可提高阻尼減震性能

日前,中科院金屬研究所與美國加州大學伯克利分校、中國工程物理研究院合作,借鑒天然生物材料三維互穿微觀結構的理念,將鎂熔融浸滲至增材制造的鎳鈦合金骨架,構筑成輕質、高強、高阻尼、高吸能鎂-鎳鈦仿生復合材料。

新型仿生復合材料實現了鎂合金的強度、阻尼和能量吸收效率等多種性能的良好結合,綜合性能優于目前已知的工程材料,有望成為符合精密儀器、航空航天等領域需求的新型阻尼減震材料。

瑞士團隊快速“重建”新冠病毒基因組

重建新冠病毒有助于研究人員開發診療方法和疫苗。近日,《自然》發表的一篇論文描述了一種可快速制造合成版新冠病毒的方法。

在實驗室重建病毒是一種有用的研究疾病暴發所涉病原體的方法。許多病毒是利用大腸桿菌進行復制的,但是冠狀病毒過大,不易使用這些細菌克隆。酵母是可用于合成病毒基因組的另類方法,瑞士伯爾尼大學的沃爾克·賽爾、喬格·喬利斯及同事便是利用酵母制造出了合成版新冠病毒。

“超級大陸”發現新物種完整骨架

據《自然》雜志近日發表的一篇論文,美國科學家發現了“超級大陸”的一具完整哺乳動物骨架。

這具骨架包括大量軀椎和一段短而寬的尾骨,也保留了小骨和軟骨組織。雖然這個標本代表的是一只未成年的個體——體重估計為3.1千克,卻屬于來自中生代岡瓦納的已知最大哺乳形類。該骨架是岡瓦納獸目的首個近乎完整的骨架,這項發現為理解早期哺乳動物的演化帶來了線索。

微生物可在純氫氣環境中生存

美國麻省理工學院科學家團隊發現,微生物可在100%的氫氣環境中生存和生長。這項發現表明,生命可生存的系外行星環境遠比之前認為的更加多樣。

麻省理工學院行星科學家沙拉·賽格及其同事將培養的大腸桿菌和酵母暴露在100%的氫氣氛圍下,發現二者可以正常繁殖,只是繁殖速度比在空氣中慢。研究團隊分析認為,生長較緩慢的原因在于缺少氧氣。這一新發現將為未來人們在系外行星尋找生命提供新的思路和手段,甚至幫助我們重新修改宜居星球的標準。

基因重組讓植物能“吃肉”

一項針對三種密切相關的食肉植物的研究表明,基因的巧妙重組幫助它們進化出捕捉和消化富含蛋白質食物的能力。

為了弄清植物是如何進化出陷阱成為肉食性植物的,德國維爾茨堡大學的研究小組對維納斯捕蠅草、囊泡貉藻和匙葉茅膏菜的基因組進行測序。然后,將其與其他9種植物的基因組比較。

研究小組稱,食肉植物進化的關鍵點是它們生活在大約6000萬年前的共同的祖先,如今的植物正是復制了這個祖先的完整基因組而能“吃肉”的。這種復制釋放了曾經用于植物根、葉、感覺系統檢測和消化獵物的基因。

全新雷達原型利用量子糾纏探測目標

一個國際物理學家團隊在最新一期《科學進展》雜志撰文稱,他們研制出一款新的雷達原型,該原型使用量子糾纏探測目標,有望對生物醫學和安全行業產生重大影響。

這款原型設備由來自奧地利、美國和意大利的研究人員攜手開發,也被稱為量子雷達,使用了名為“微波量子照明”的新型探測技術,該技術利用糾纏的微波光子作為探測方法。這款設備能在嘈雜的熱環境中探測物體,而傳統雷達系統身處此類環境經常會發生故障,因此有望廣泛應用于超低功耗生物醫學成像和安全掃描儀等領域。

新染色技術讓3D成像更高清

近日,日本理化學研究所生物系統動力學研究中心的研究人員稱,新染色技術對現有的3D成像技術做了巨大改進,僅需簡單的操作即可揭示整個器官甚至動物的內部構成。

研究人員最初發現了一種凝膠,能很好地模擬經過組織清理的器官的物理化學性質。在計算機模擬和實驗室研究中,研究小組優化了浸泡液溫度、染料和抗體濃度、化學添加劑和電性能,以得到最佳的染色和成像結果。然后,他們用20多種常用的染料和抗體在小鼠和絨猴的大腦中測試了新方法。

研究人員用光片顯微鏡對整個老鼠大腦和絨猴大腦的一個半球進行了掃描,揭示了這兩種動物神經血管系統的相似性,展現了上述新技術在比較解剖學中的應用。新染色技術可同時對小鼠大腦中多達四個分子靶標進行染色和成像,這是前所未有的進展。

新方法揭示大魚真實年齡

利用原子彈試驗中釋放到大氣中的放射性碳,科學家開發出一種確定鯨鯊年齡的精確方法。

一些研究人員認為,巨型魚類鯨鯊可以存活一個世紀或更久。就像樹干上的年輪一樣,鯊魚椎骨的層次可以揭示它的年齡。但科學家對椎骨層的沉積頻率意見不一。

為了解決這個爭論,美國的研究人員測量了兩條鯨鯊椎骨中碳14的含量。由于碳14以已知的速率衰變,測量相鄰層中不同碳同位素的比值可以顯示出層間形成的時間間隔。結果顯示,一條10米長的雌魚在被漁具纏住后死亡時已有50歲了,而另一條鯊魚在35歲時死亡。研究人員稱,海洋物種壽命的準確信息對于管理保護工作至關重要。

染病蜜蜂也講“不聚集”

一些病毒喜歡在蜜蜂間傳播。像人一樣,蜜蜂也會反擊。一項新研究表明,蜜蜂會利用社交距離防止以色列急性麻痹病毒在自己的群體內傳播。

美國的研究人員稱:“在蜜蜂的群體環境中,當它們與同伴互動時,感染病毒的蜜蜂比沒有感染的蜜蜂做出的接觸行為更少,如口對口喂食。”研究人員還發現了同樣的社會回避現象。為了保護蜂群和蜂王免受疾病的侵襲,生病的蜜蜂需要注意自己的觸角不被群內其他蜜蜂接觸。

紅色星球上泥漿擴散如熔巖

據英國《自然·地球科學》雜志近日在線發表的一項行星科學研究,歐洲科學家首次發現,泥漿在火星表面低壓低溫條件下的流動行為,恰恰類似于地球上的熔巖流。

此次,包括捷克科學院地球物理研究所科學家佩特拉·布拉茲在內的科學家們,通過實驗研究了火星表面條件下泥漿在冷面上的擴散方式。研究團隊在開放大學火星實驗艙中,將泥漿倒在一塊斜板上。他們觀察到,泥漿的流動和地球上的泥漿并不一樣,而是更像地球上黏稠、不平滑的熔巖流,且泥漿周圍會迅速結成凍殼。這一研究結果表明,在火星和矮行星谷神星這類寒冷天體上的流體,可能是泥漿火山作用的產物,而非巖漿活動的證據。

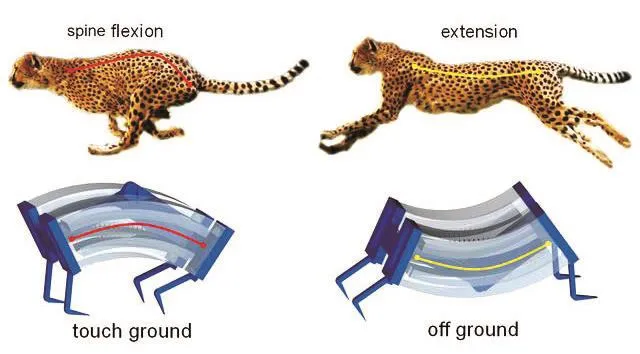

科學家開發出模仿獵豹的軟體機器人

受獵豹力量和速度啟發,美國北卡羅萊納州立大學機械與航空工程系助理教授尹杰團隊開發了一種新型軟體機器人——LEAP機器人,它長約7厘米,重約45克。

LEAP能以約3Hz的低驅動頻率達到每秒2.7倍體長的速度移動,還能在陡峭的斜坡上前進,并能以每秒0.78倍體長的速度游泳。同時,LEAP還能協同工作,完成抓取物體的動作。通過調整機器人的力道,LEAP能提起像雞蛋一樣的物體,以及重量超過10千克的物體。