搬掉窮根子 奔向幸福路

韋靜寧

從環江毛南族自治縣縣城往東北出發15公里左右,有一片青山環抱的開闊地,45幢灰墻碧瓦的獨體別墅錯落有致地矗立其上,道路寬敞,路兩旁有齊人高的桂花樹、小葉榕、劍蘭、刺桐,綠意盎然。一眼泉水沿屯中大道的水渠潺潺而下,注入一個籃球場大小的游泳池,水體碧藍,清澈可飲。這就是環江毛南族自治縣大安鄉的移民點——可愛新村,是環江縣扶貧開發“整鄉推進,整村搬遷”的一張亮麗的名片。

曾幾何時,可愛村一點也不可愛,代表著貧窮、落后、閉塞、峒場、山旮旯。搬遷前的可愛村,是遠近聞名的貧困村,140戶450人蝸居在34個山包里,住的是木瓦房、茅草房。十多個姓氏,多民族雜居。人均不足幾分旱地,山民在貧瘠的土地上耕種玉米、黃豆、紅薯、旱谷等農作物,同時輔以獵牧,日子大多溫飽不濟。青黃不接時靠政府救濟,是全鄉低保戶最集中的村。

1998年,修通了從頂新村到可愛村最近的內兄屯沙石路。1999年全村通電。2006年,大部分村屯接通了山泉水。2004年,由于生源太少,學校停辦。2013年出了第一個大學生……這就是曾經的可愛村。比之以前,群眾已經滿意這樣的生活條件,他們相信日子會越來越好。

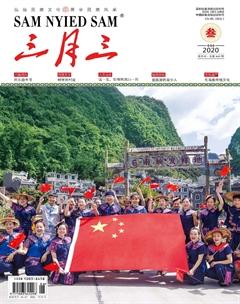

2012年4月26日,河池市開發扶貧“整鄉推進”啟動誓師大會在大安鄉可愛新村召開,這是一個具有里程碑意義的日子,可愛新村成了大安鄉扶貧攻堅的“重點戰場”,也是河池市創新開發扶貧模式的一個試驗基地。

領導決策,政策傾斜,干群合力,全力推進。政府使用一套組合拳,要在短時間內打造一個可愛新村。

從饑餓到溫飽,經歷了漫長的過程。從溫飽到水、電、路的解決再到衣食無憂,可愛村村民在政府的大力支持下有了跨越式的發展。

從可愛舊村走到可愛新村,15公里,幾座山,群眾用幾輩子也無法翻越。1976年,群眾覺得山里生存環境惡劣,渴望改變生存環境的強烈愿望,搭親靠友,自發遷移到附近的村莊,后因耕地,宅基地,周邊關系問題沒法理順,以失敗而歸。這是一次沒有組織和外力支持的災難性遷移。物質、精神、時間多方受損。只有極少一部分人定居下來。渴望改變命運的村民從來沒有停止過前進的腳步。

扶貧工作的強力推進,讓當地群眾踏上了脫貧之路的幸福快車。

村民們相信社會進步,生活越來越好。但他們想不到日子會突然好得讓他們不可思議!多年來困擾村民的水、電、路、學、醫、養等諸多難題,政府用“搬遷”兩字干脆利落給予解決。其中,90戶選擇了有土安置,在可愛新村安居。每人0.5畝水田,1畝旱地,另外還有一個集體牧場;59戶選擇了無土安置,進城買房,外出務工或安排公益性崗位;3戶利用政府危房改造資金補助就地建房。

一次,我在可愛新村看到一位村民大哥在房頭的菜地里蹲著薅草,就問他家的生活就業情況。他說他姓盧,兒子兒媳去廣東打工,他和孫子住在可愛新村。他接送孫子上下學,耕種自家兩三畝田地,老伴在老家養蠶。這是他的新家,交了6萬元,其余部分由政府補助。這兩層半房子有195平方米。盧哥的話語里掩飾不住幸福與滿足。

據統計,2012年以來,環江共整合資金3.62億元,實施大安鄉整鄉推進異地安置扶貧項目,同時通過產業帶動,引導村民種植紅心香柚等水果產業3萬多畝,實現整體脫貧致富,實現貧困戶產業全覆蓋。依托牛角寨旅游景區的優勢,輻射帶動可愛新村發展生態旅游業、農家樂等項目。致富渠道和就業門路越來越廣,達到了“搬得出,留得住,富得起”的目的。

在一個院子的蔭棚下,有幾個婦女在拾蠶繭,她們動作麻利,目光祥和,一邊勞作,一邊低頭說笑。在村頭,有一個小菜市場,有綠的韭菜、黃的柚子、白的豆腐、紅的辣椒……三三兩兩的村民在各買所需。

可愛新村村民的日子,充滿幸福的桃紅柳綠,寧靜安詳。