致敬六細(xì)屯

六細(xì)屯有故事,有一個(gè)個(gè)不應(yīng)被淡忘的故事。

懷著充滿激情的敬意,我又一次走進(jìn)六細(xì)屯。

六細(xì)屯地處十萬(wàn)大山腹地的上思縣南屏瑤族鄉(xiāng)江坡村一座高高的山頂上。

全村60戶瑤族人家,星羅棋布于山上。幾乎每家的面前,皆是陡坡或溝坎。屋后,是更陡的坡更高的山。一條條山道,如慢悠悠攀行的蛇,轉(zhuǎn)過(guò)窄窄的山坳,再轉(zhuǎn)過(guò)山坳,依然是窄窄的山坳。

松油火把照亮歲月,草棚木屋更兼坡陡坳窄,留下瑤族人多少刀耕火種的堅(jiān)韌和執(zhí)著。

火塘于明明滅滅中總是暖不透靠山吃山的日子,松油火把烤不干腳印里一汪又一汪汗?jié)n,更照不出一條柳暗花明的路。但一代又一代俗稱“過(guò)山瑤”的瑤族人篤信:山再高,只要往上攀,總能登頂。正是靠著這種生存信念,他們與森林、與叢林結(jié)緣,在大山上用攀爬的精神,延續(xù)生命,繁衍生息……

日子如山一般沉重,他們注視著流淌的江水,渴望掙脫苦難!因而,當(dāng)共產(chǎn)黨人的身影第一次出現(xiàn)在六細(xì)屯時(shí),當(dāng)共產(chǎn)黨人目光堅(jiān)定地告訴他們,要帶領(lǐng)他們鬧革命、掙脫苦難、翻身做主人時(shí),瑤寨里便紛傳:這些共產(chǎn)黨人能幫助大家掙脫剝削、掙脫苦難。于是,他們將這一群衣衫破舊的共產(chǎn)黨人迎進(jìn)被火塘熏黑的草棚木屋……1948年夏末初秋,十萬(wàn)大山地區(qū)革命武裝的創(chuàng)始人謝王崗,從十萬(wàn)大山南麓的那良游擊根據(jù)地翻山越嶺走進(jìn)北麓的六細(xì)屯。

十萬(wàn)大山的最高峰薯莨嶺下的六細(xì)屯,進(jìn)可攻,退可守。早在1947年,上思地下黨就在這里建立了交通站。山南根據(jù)地的指示和情報(bào)通過(guò)六細(xì)屯交通站的傳遞,能及時(shí)送達(dá)上思縣地下黨的手中。寨子中那間呈凹型的泥沖墻“三合院”,是瑤族村民鄧德林的家,也是當(dāng)年的交通站。謝王崗率隊(duì)進(jìn)駐六細(xì)屯后,隨即在屯里設(shè)立了文印室、電報(bào)房、醫(yī)療室、傷病員療養(yǎng)院和支隊(duì)后勤機(jī)關(guān)。瑤族群眾不但提供房舍,還用瑤族特有的中草藥偏方和醫(yī)術(shù)為傷病員治病療傷。1948年秋天,廣西省保安第四團(tuán)一部和上思縣自衛(wèi)隊(duì)進(jìn)犯六細(xì)屯,在瑤族群眾的掩護(hù)下,部隊(duì)往大山深處轉(zhuǎn)移……敵人將抓獲的兩名傷員當(dāng)著瑤族群眾的面殘忍地殺害。一時(shí)間,白色恐怖籠罩六細(xì)屯。然而,瑤族群眾依然初心不改,千方百計(jì)給深山里的部隊(duì)送糧送藥……他們相信,躲進(jìn)深山里的這群共產(chǎn)黨人,總有一天會(huì)給瑤寨帶來(lái)光明和溫飽。

1949年6月18日,中國(guó)人民解放軍粵桂邊縱隊(duì)第三支隊(duì)第二十二團(tuán)在六細(xì)屯成立,同一天的同一個(gè)地點(diǎn),中共上思縣工委宣告成立。翻身解放的黎明將至,六細(xì)屯的瑤族群眾終于看到當(dāng)家做主的曙光。

1949年12月8日,上思縣全境解放。自此,刀耕火種的草棚木屋漸漸地在六細(xì)屯消失……

70年彈指一揮間。脫貧攻堅(jiān)的春風(fēng)吹進(jìn)十萬(wàn)大山的時(shí)候,六細(xì)屯有了水泥路,有了太陽(yáng)能路燈,有了自來(lái)水,還有了清一色的鋼混結(jié)構(gòu)樓房;“志扶”加“智扶”讓瑤族群眾徹底擯棄了“狗不耕田,女不讀書”的陋習(xí),屯里有了女大學(xué)生、中專生。全村最漂亮的樓房是江坡小學(xué)的教學(xué)樓。

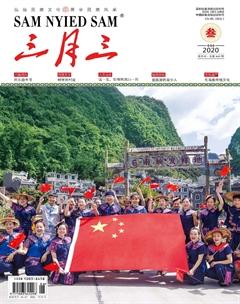

2019年江坡村脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)役的號(hào)角已經(jīng)吹響,精神面貌煥然一新的瑤族群眾又歡欣鼓舞地投入到致富奔小康、鄉(xiāng)村振興的拼搏中。

正是人間四月天。一個(gè)陽(yáng)光燦爛的上午,江坡村委會(huì)小廣場(chǎng)上,50多名瑤族群眾整齊地坐成排,專心致志地聆聽縣里派來(lái)的營(yíng)林專家講授肉桂、八角優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)種植和管護(hù)知識(shí)。身穿民族服裝的瑤族群眾,個(gè)個(gè)臉上綻放出充滿信心和激情的燦爛笑容……也是這一天正午,陽(yáng)光格外燦爛,我獨(dú)自一人在六細(xì)屯里那綠樹翠竹掩映、清溪細(xì)流環(huán)繞的“二十二團(tuán)”和“中共上思縣工委”成立舊址前佇立。風(fēng)景這邊獨(dú)好。但這分明又不能視為風(fēng)景,而是鮮血凝成的豐碑!凝視著修繕后的那間凹型“三合院”,我油然想到烽火歲月里的六細(xì)屯,想到冒著生命危險(xiǎn)掩護(hù)共產(chǎn)黨人及其領(lǐng)導(dǎo)的革命隊(duì)伍的瑤族群眾那一腔滿滿的血濃于水的愛(ài);想到全村被劃入國(guó)家生態(tài)保護(hù)區(qū)后,這個(gè)祖祖輩輩靠山吃山的瑤寨,沒(méi)有一個(gè)人逾越“紅線”謀私利的家國(guó)情懷;想到那激情燃燒的歲月里為民族解放和人民幸福浴血奮斗的革命先烈;想到清晨的鳥語(yǔ)聲中,那個(gè)步行近兩百米將提著的生活垃圾倒進(jìn)垃圾池的老阿婆;想到每天早上那一群群朝氣蓬勃的小學(xué)生莊嚴(yán)地向高高飄揚(yáng)的國(guó)旗敬少先隊(duì)禮;想到林下種植肉桂八角的瑤族群眾的歡聲笑語(yǔ)……這一刻,我心中充滿了虔誠(chéng)的敬意。作者簡(jiǎn)介:徐仁海,中國(guó)作家協(xié)會(huì)會(huì)員,防城港市作協(xié)副主席,防城區(qū)文聯(lián)副主席,防城區(qū)作協(xié)主席,中國(guó)報(bào)告文學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)員。在《廣西日?qǐng)?bào)》《民族文學(xué)》《廣西文學(xué)》《三月三》《紅豆》《散文詩(shī)》等全國(guó)20多家報(bào)刊上發(fā)表報(bào)告文學(xué)、小說(shuō)、散文、詩(shī)歌60多萬(wàn)字。著有中篇小說(shuō)《青春的蹉跌》《黑帆》,散文詩(shī)集《走進(jìn)你的夢(mèng)里》,長(zhǎng)篇報(bào)告文學(xué)《北侖河春潮》《大地春韻》,長(zhǎng)篇人物傳記《情滿北侖河》《百年回眸》,長(zhǎng)篇紀(jì)實(shí)文學(xué)《龍騰西灣》。報(bào)告文學(xué)《六萬(wàn)里路云和月 二十八載家國(guó)情》獲廣西壯族自治區(qū)成立60周年講好“廣西故事”民族進(jìn)步團(tuán)結(jié)征文一等獎(jiǎng)。