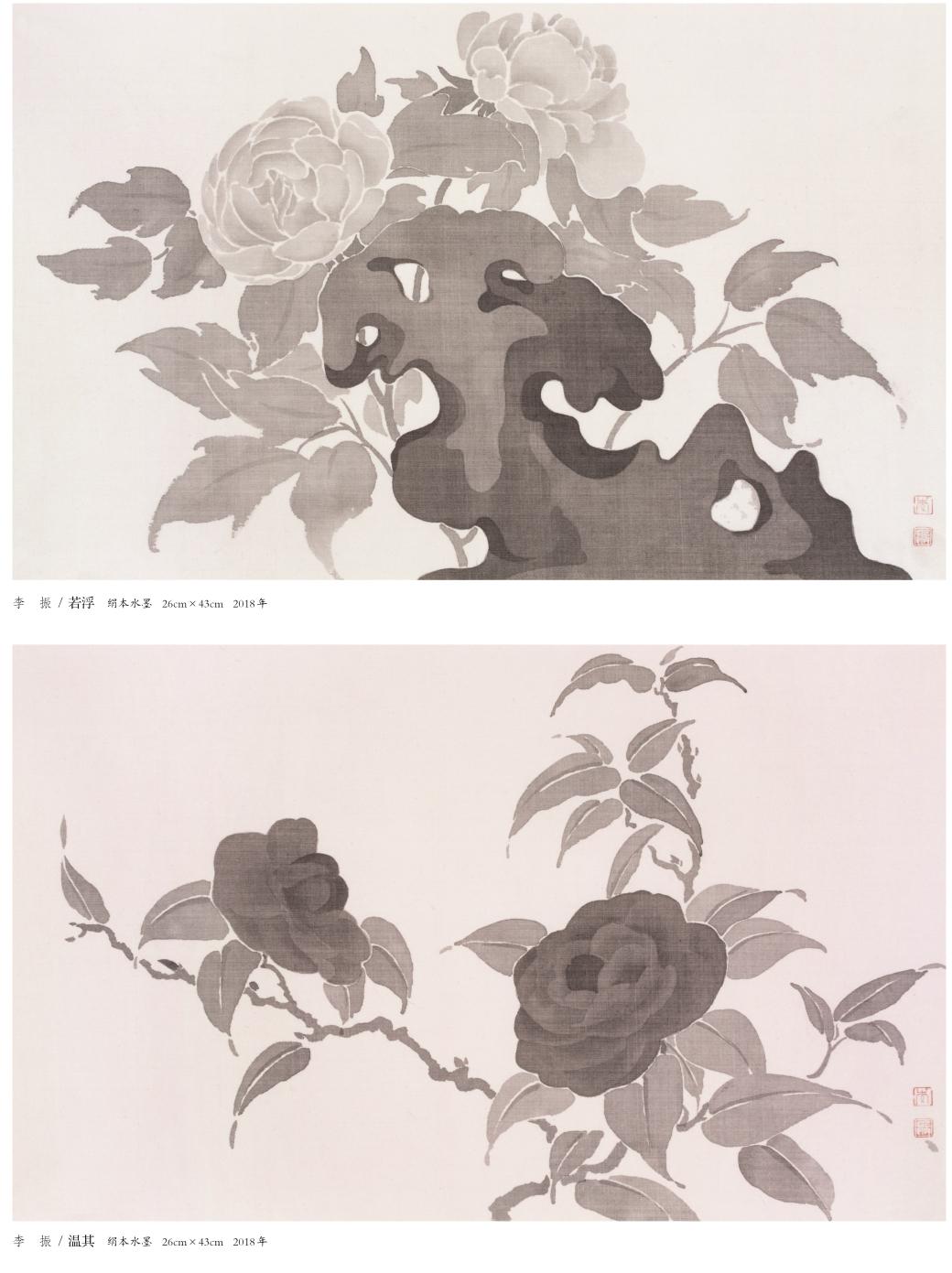

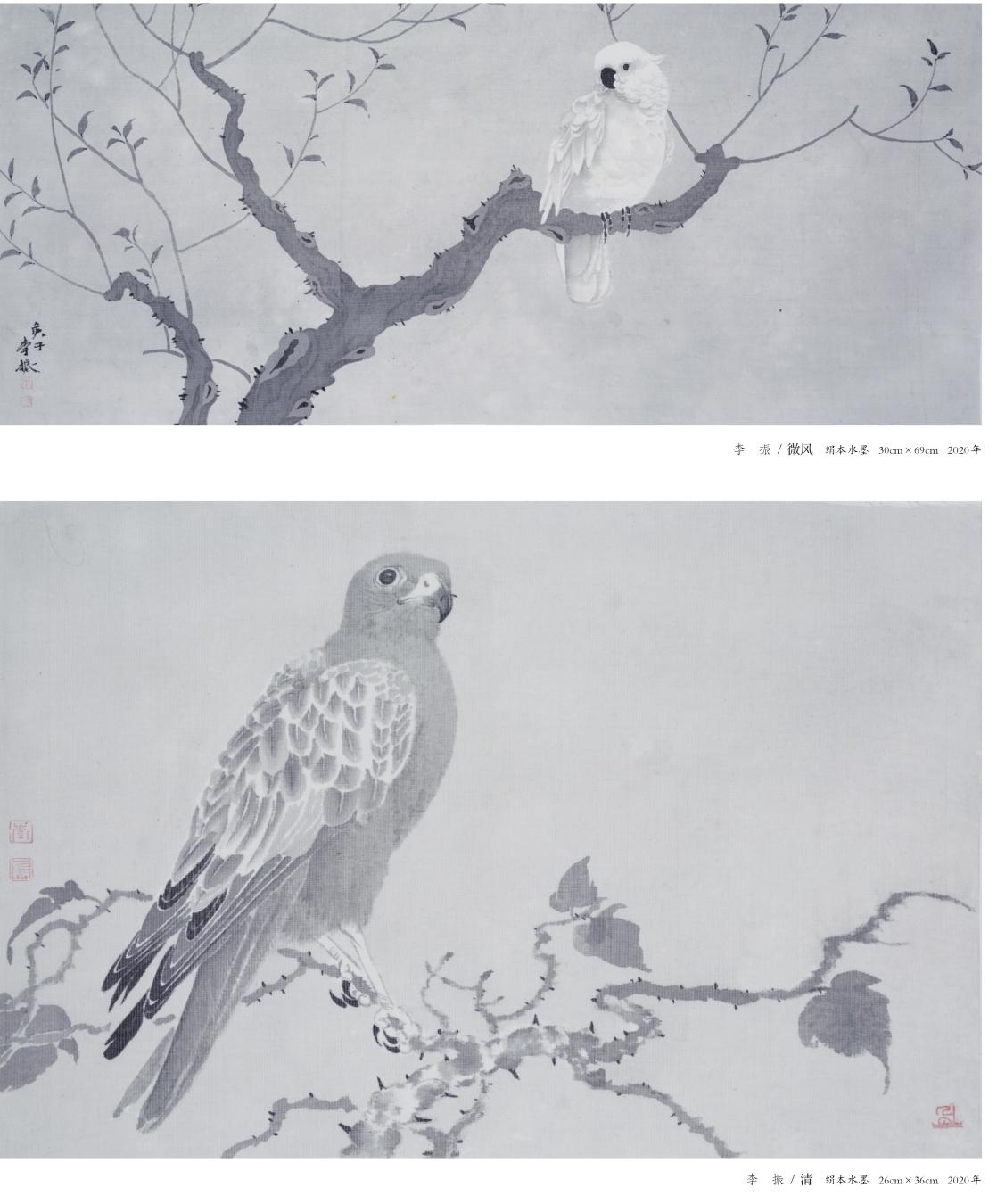

緣物狀情

我學畫之初最先接觸的是花鳥畫,對于毛筆與水墨的經驗可以說大半是從花鳥畫中來的。在后來的學習中選擇了水墨人物專業,花鳥畫也就慢慢放下了。再提起筆來畫花鳥畫源于朋友“問花”展覽的邀請,再度面對花鳥畫卻一直犯難,中國傳統的花鳥經典無法企及,面對當下,又以何種觀看方式去面對經典的圖式,是不能回避的問題。

藝術方式的產生總離不開當時的文化體驗,這與繼承傳統并沒有什么沖突,因為繼承傳統并不是繼承一套程式化的構圖與筆墨,也不是繼續古人的藝術追求,真正要繼承的應該是傳統文化中的文化觀,應當把注意力放在當下,把自身置于其中來感悟。中國畫的核心是形與筆墨,形與筆墨的核心是意象與性情。以當下的文化思考來追求形與筆墨的統一是時代精神的體現。

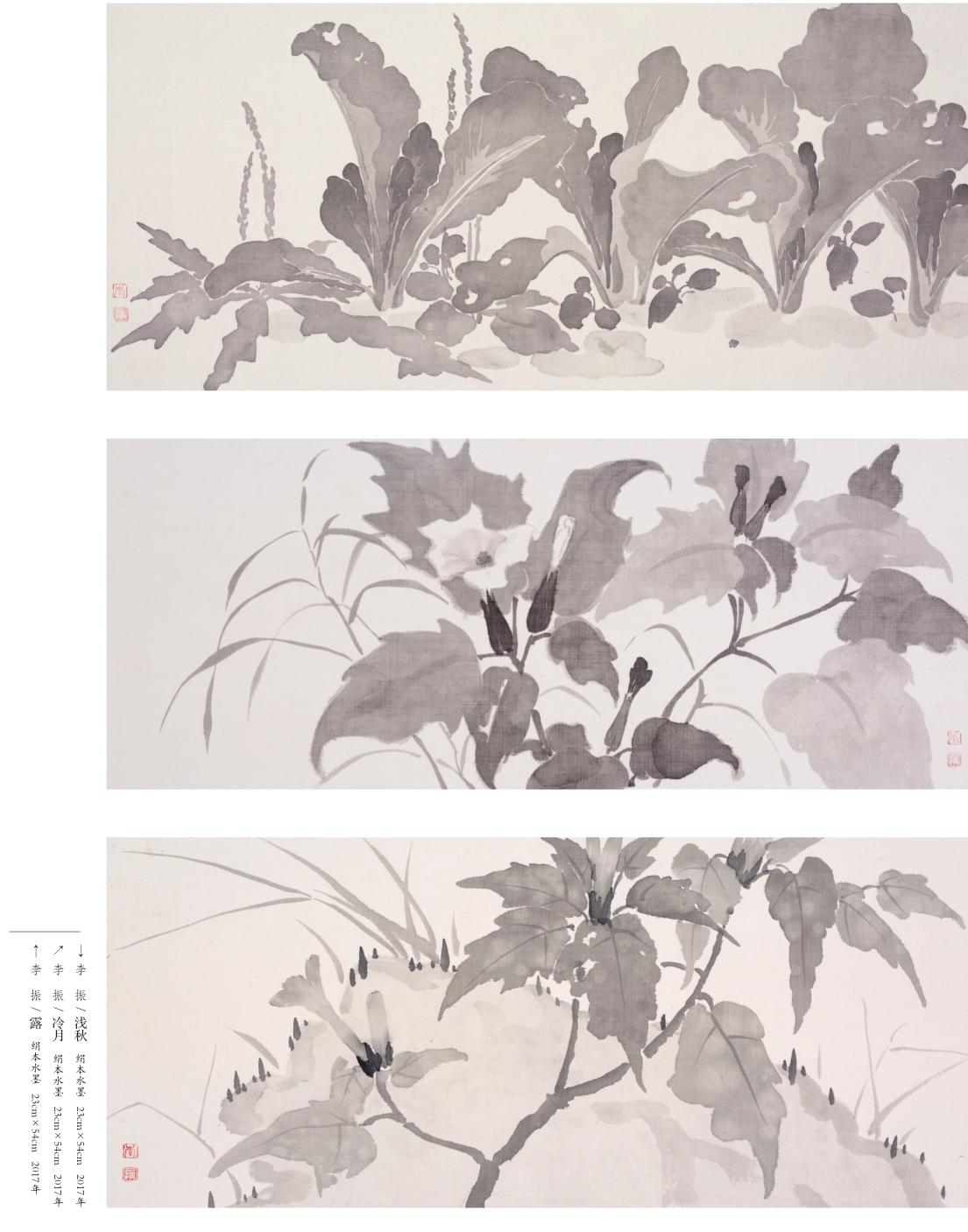

花鳥畫不是簡單的分科,它所承載的是中國傳統的觀看方式和文化體悟。宗炳在《畫山水序》中言:“峰岫繞嶷,云林森渺,圣賢暎于絕代,萬趣融其神思。余何復為哉?暢神而已。”王微《敘畫》中言:“望秋云,神飛揚;臨春風,思浩蕩……披圖按牒,效異山海,綠林揚風,白水激澗。嗚呼,豈獨運諸指掌,亦以明神降之。此畫之情也。”《畫山水序》和《敘畫》講繪畫與意象同體,即山水畫與山林同樣是“通往神明之德”的途徑,亦是技進乎道者。自五代開始,花鳥畫逐漸成熟,從最開始的花鳥圖案方式轉向獨立的畫面,花鳥畫所承載的內容也越來越多,如同山水畫一樣,花鳥畫也成為體悟自然的方式。無論是全景花鳥畫還是折枝花鳥畫,均是在盈尺之間對于自然宇宙的觀照,這種觀照既發自天然,也發自內心。而筆墨作為國畫的主體,恰是具有自身獨立審美的要素。

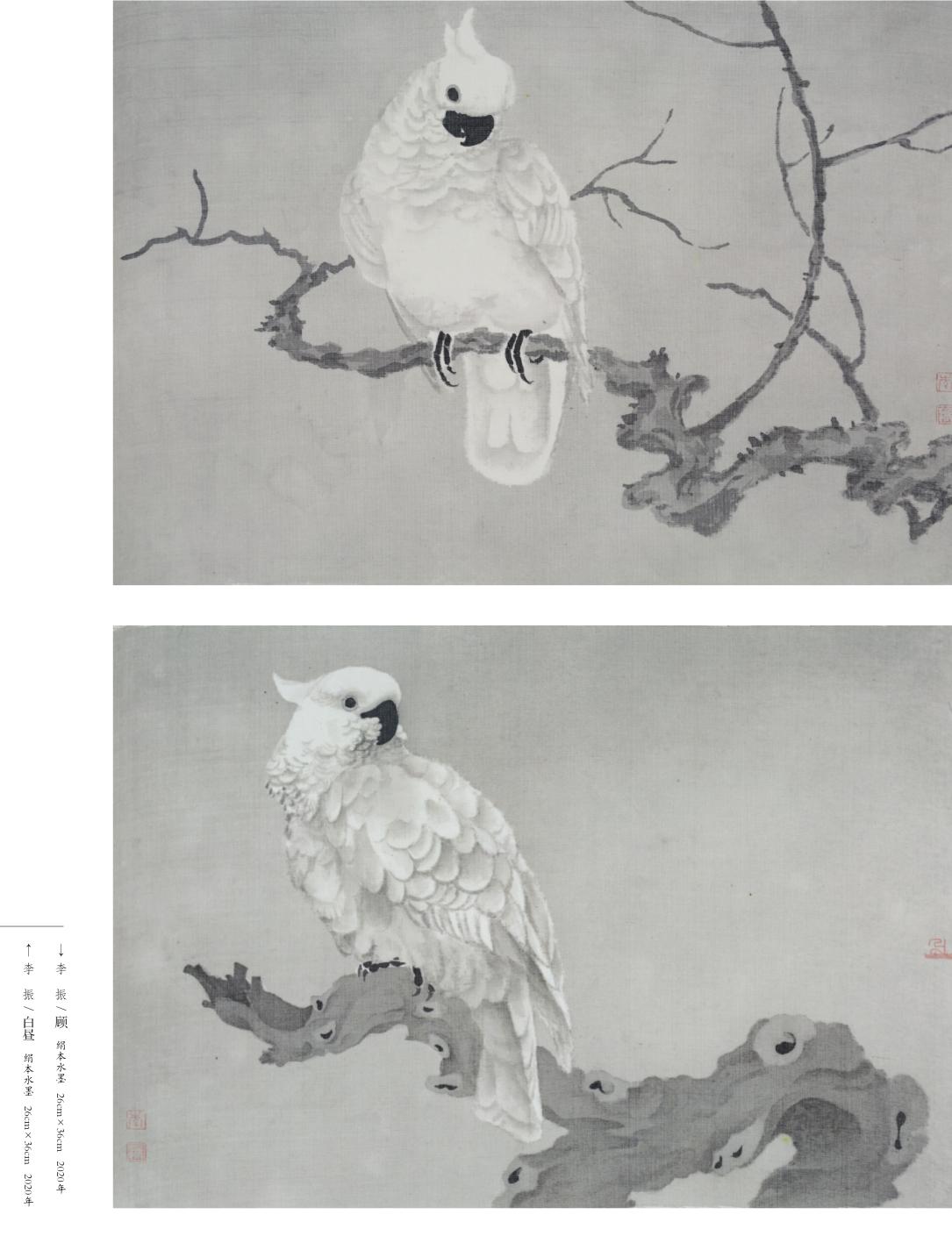

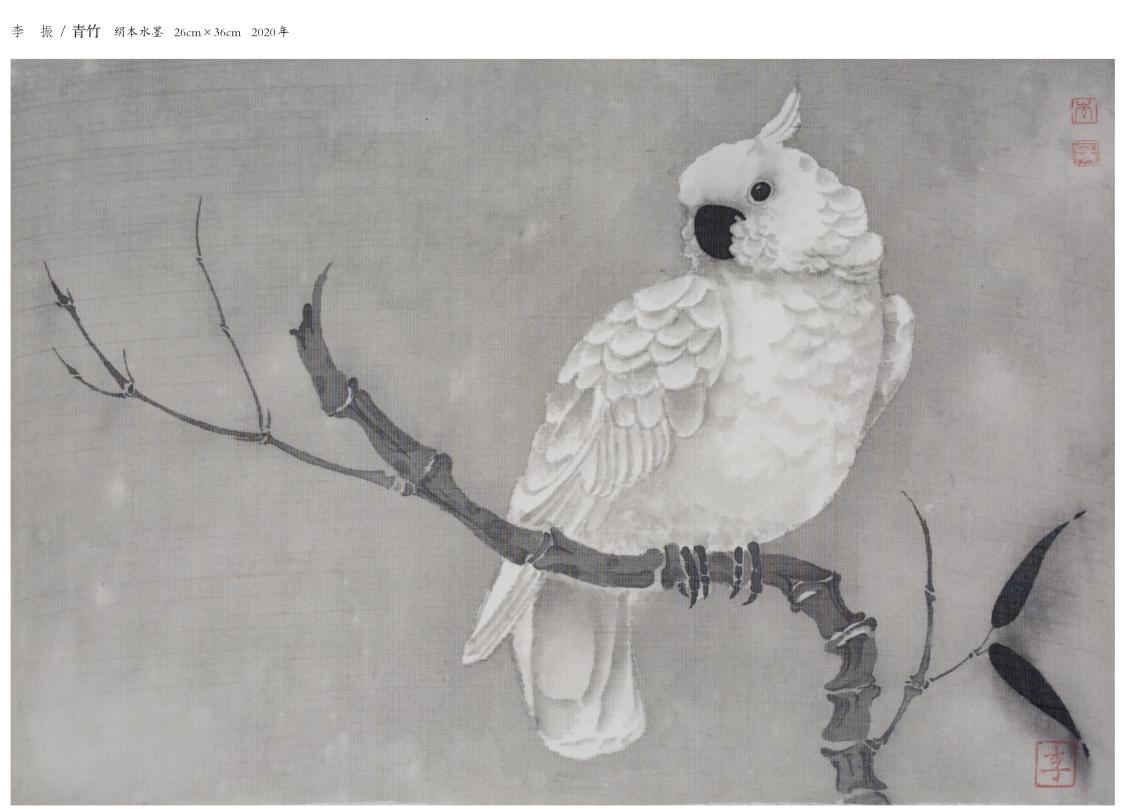

意象表達是中國畫的文化之本,寫實也不意味著現實,而是以富有意味的筆墨來表達具體的形象和結構,這種不同不是技法的區別而是對不同的意象空間所進行不同的筆墨處理。如宋刻《梅花喜神譜》中有“遙山抹云”“暮鳥投林”“開鏡”等梅花圖式,“遙山抹云”是為一枝斜出的梅花賦予了遠山白云的意境,斜枝如遙山,梅花似山腰間的一抹浮云;“暮鳥投林”“開鏡”是梅花盛開的一種美感形態。可見,在中國畫的意象表達中,以物化的手法,使物與物之間的審美意境相連。筆墨的基本問題即筆墨的表達問題,而筆墨的表達也是建立在筆墨意味和品格上的。每一筆都應該是一種創造,既是對于現實物象的體驗,也是自我內心觀照的表達。這一筆既是現實的結構,也是一種心性的空間。因此,意象空間的把握是中國畫的根本立足點,從而達到緣物狀情的目的。中國畫的美感來自于對現實的提煉,是將自身的文化體驗加之于現實物象,而這一體驗猶如在理想審美與現實物象之間隔上了一種介質,這種介質不僅對現實進行了濾化,同時也將自身的文化理念融入其中。嵇康有“目送歸鴻,手揮五弦”詩句,“手揮五弦”是現實感悟的話,“目送歸鴻”則是一個體驗過程。如霧中花,如水中月,霧中花、水中月已不再是現實常態的物象,霧起到了濾化現實的作用,同時霧也成為文化隱喻中的霧,是縹緲,是虛幻。禪語中言“一月印一切水,一切水映一月”。不同的人面對這一月都有著不同的觀照方式和體驗方式,而這一月也就具有了多種情感象征及文化空間。回到花鳥畫,筆墨與人物性格、空間環境和時代背景達成了統一。筆筆是結構,筆筆又在意象間。坐實于形而不為形所累,而對于花鳥畫內容的表述是一個由器見道的過程。

北宋郭若虛在《圖畫見聞志》中曾說:“黃家富貴,徐熙野逸,不惟各言其志,蓋亦耳目所習,得之于心而應之于手也。”“徐黃體異”不單單技法之不同,亦是審美理念與追求之不同,一個身居廟堂,一個心懷江湖。“花鳥畫”在中國傳統文化語境中有太多的身份所指,梅蘭竹菊指示君子風骨是文人所賦予題材的精神內涵。今天當我們在借用傳統經典圖式、經典筆墨方式、經典營造手法等元素的時候,它們背后的所指能否與當下對接,能否與自我經驗感知對接變得十分重要。

藝術的發展史是美學的流變史,當古典美學、現代美學的視覺經驗及當代美學的觀念經驗沉淀或雜糅,于我們眼前發生或生長,“花鳥畫”已不再是中國畫細化的分科,也已不再是中國畫的經驗的程式,它是傳統與當代整合的橋梁,是水墨語境中的表達形態,在當下多元的文化結構中,“花鳥畫”該以何種身份立足,圖像背后如何去承載當下的生活經驗與文化體驗是我們要做的課題。

李振

1983年生于山東禹城。

2006年畢業于中央美術學院中國畫系,獲學士學位。

2010年畢業于中央美術學院中國畫學院,獲碩士學位,導師田黎明先生。

2010年至2014年就職于中國藝術研究院研究生院美術學系。

2017年畢業于中國藝術研究院,獲博士學位,導師田黎明先生。

現為清華大學美術學院在站博士后,合作導師劉巨德先生。