來歷意識與文化自信

陳跡

在考察現(xiàn)當代中國繪畫的時候,人們總忘不了要同時扯上“西方的”藝術。對此,我一直都覺得很奇怪。我既質(zhì)問他人,也質(zhì)問我自己。因為即使在我想要為許曉彬兄筆下那極具中國性格的工筆水墨花鳥畫寫上幾句話的時候,我發(fā)覺自己依然無法繞開那“西方的”藝術侃侃而談。

20世紀30年代中期以前曾經(jīng)發(fā)生在中國的現(xiàn)代主義藝術運動,在有意無意的歷史遮蔽之下,畢竟已經(jīng)離我們有些遙遠,但1980年代國門打開之后外來美術傾涌而入所激蕩而起的“85美術新潮”,對當下的美術家們來說想必依然歷歷在目。如果說當時大家對著突然洞開的另外的藝術天地時,普遍的反應是莫名地興奮和激動的話,那么,在工具理性占主導地位的當下中國,最近幾年來這種歐美意義上的藝術新傳統(tǒng)──我們通常所指稱的“當代藝術”,在文化運作和商業(yè)運作之下于藝術市場上所掀起的一波波價格狂瀾,則顯然已經(jīng)令越來越多的中國畫畫家原有的那點兒自信也正逐漸被瓦解,而陷于手足無措的茫然之中。在這個時候,有著西方畫學背景的許曉彬近年來的繪畫反而異乎尋常地表現(xiàn)出了一種對民族古典精神品格的追尋和堅守,這無疑耐人尋味。

早在廣美中國畫系念本科的時候,許曉彬即“不務正業(yè)”地以一手王肇民式的水彩畫頻頻入選全國水彩畫大展而在學校中引起過不小的轟動。筆者之所以提及許氏的“光榮史”,無非想說明,許曉彬當年入讀的雖然是中國畫系,但所接受的卻是素描和色彩這種嚴謹?shù)奈鞣疆媽W造型基礎訓練,并且在西畫創(chuàng)作方面取得了一定的成就,這是無法抹殺的事實。換句話說,如果說上世紀二三十年代北京、廣州等地傳統(tǒng)派畫家們“對民族古典精神品格的追尋和堅守”是一種基于歷史的慣性以及在特定情景之下的被動式反應和固守的話,那么,在全球化背景和商業(yè)資本時代的當下,有著堅實的西方畫學基礎并且已經(jīng)取得相當成就的許氏,其近年來的作品無論是在繪畫媒材、筆墨圖式還是精神指向方面,卻都相反地表現(xiàn)出向民族傳統(tǒng)古典繪畫回歸的傾向,我想,這就只能歸結于其對社會歷史進程理性分析、判斷之后的個人文化抉擇。

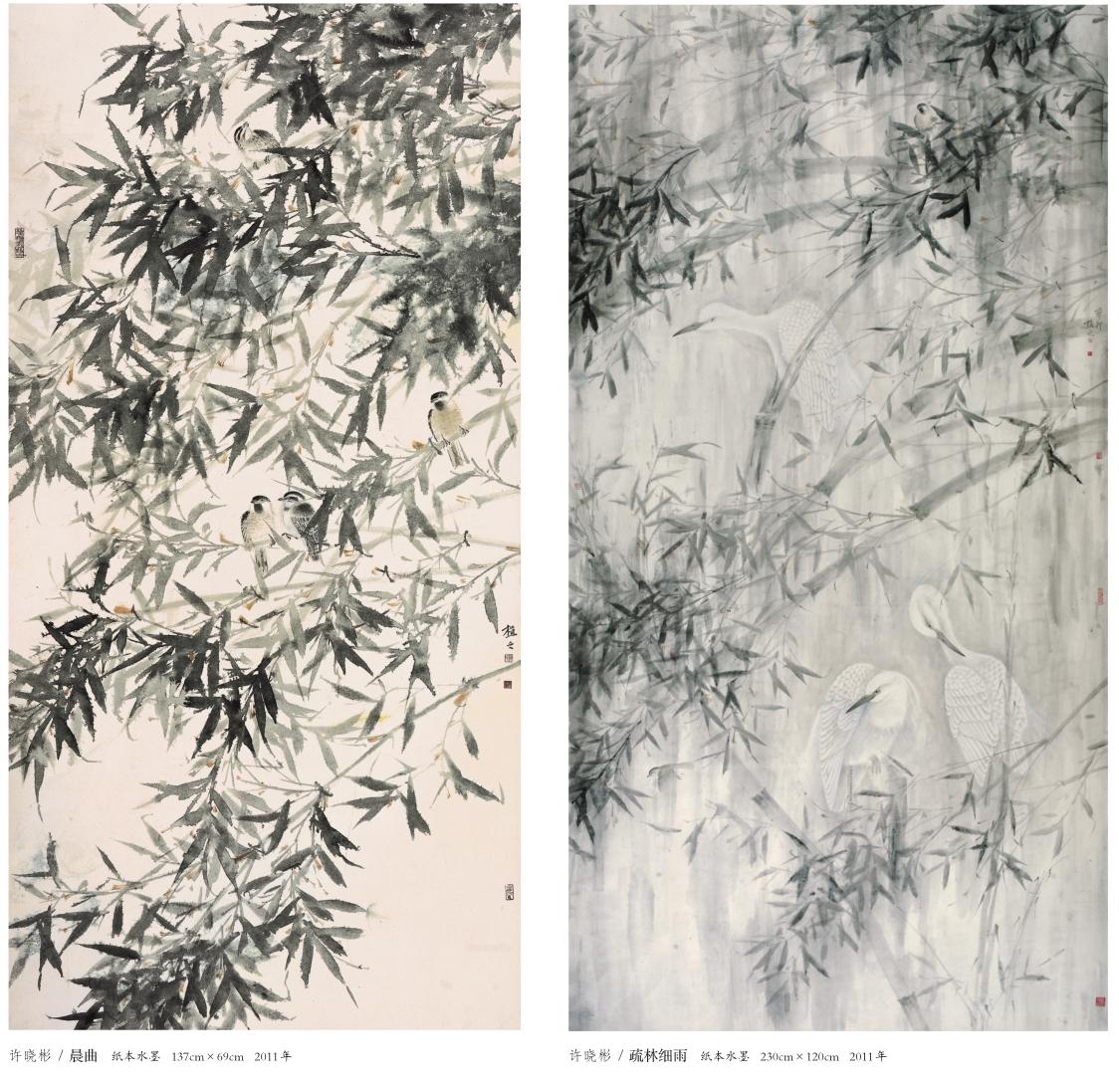

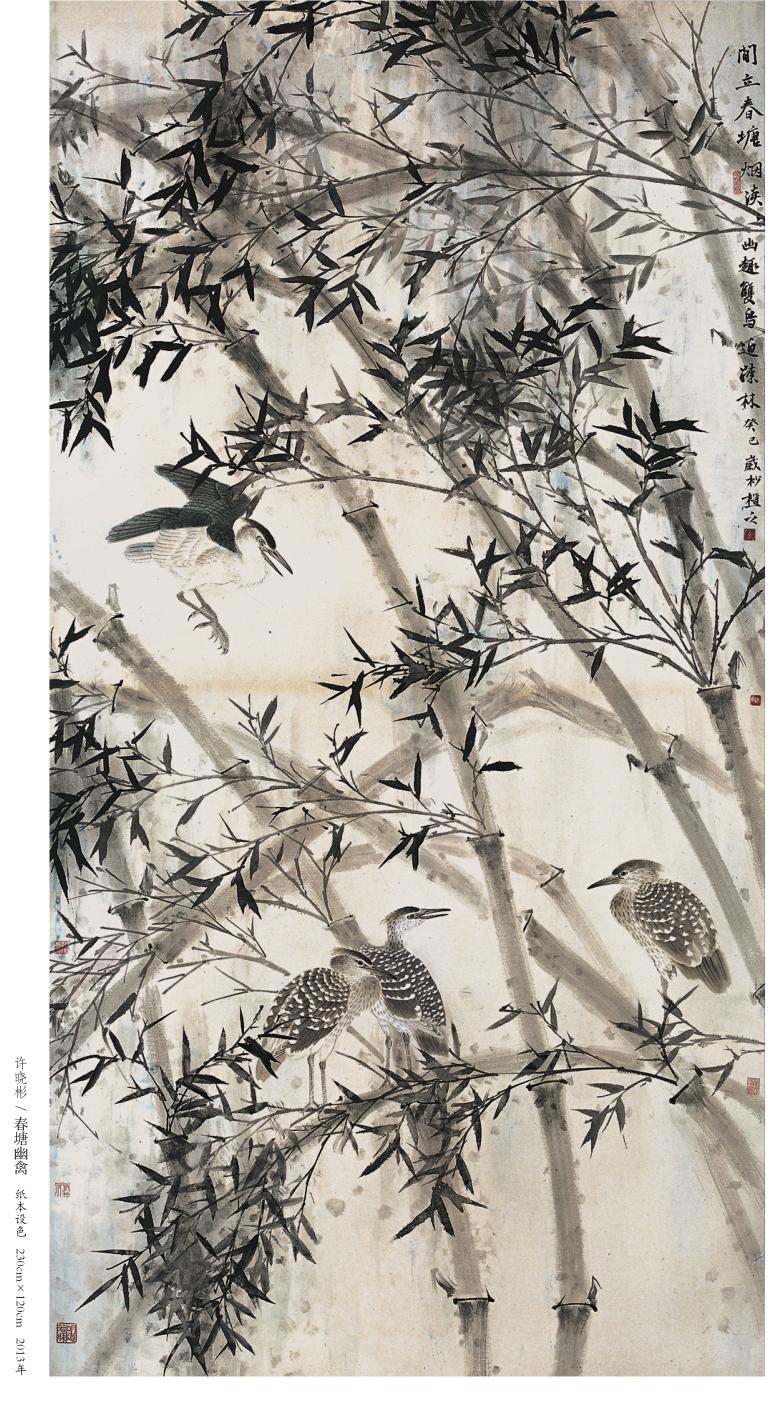

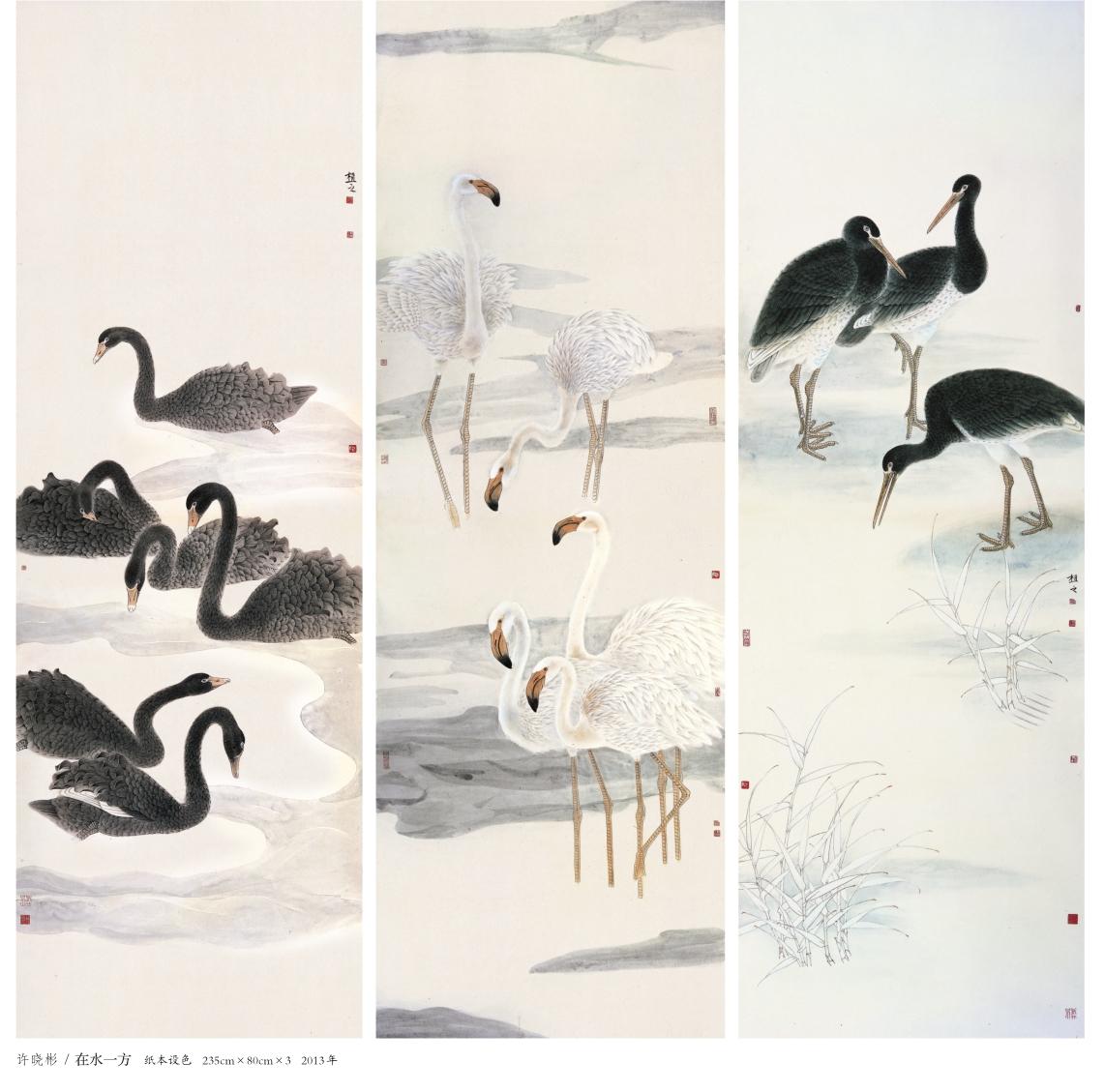

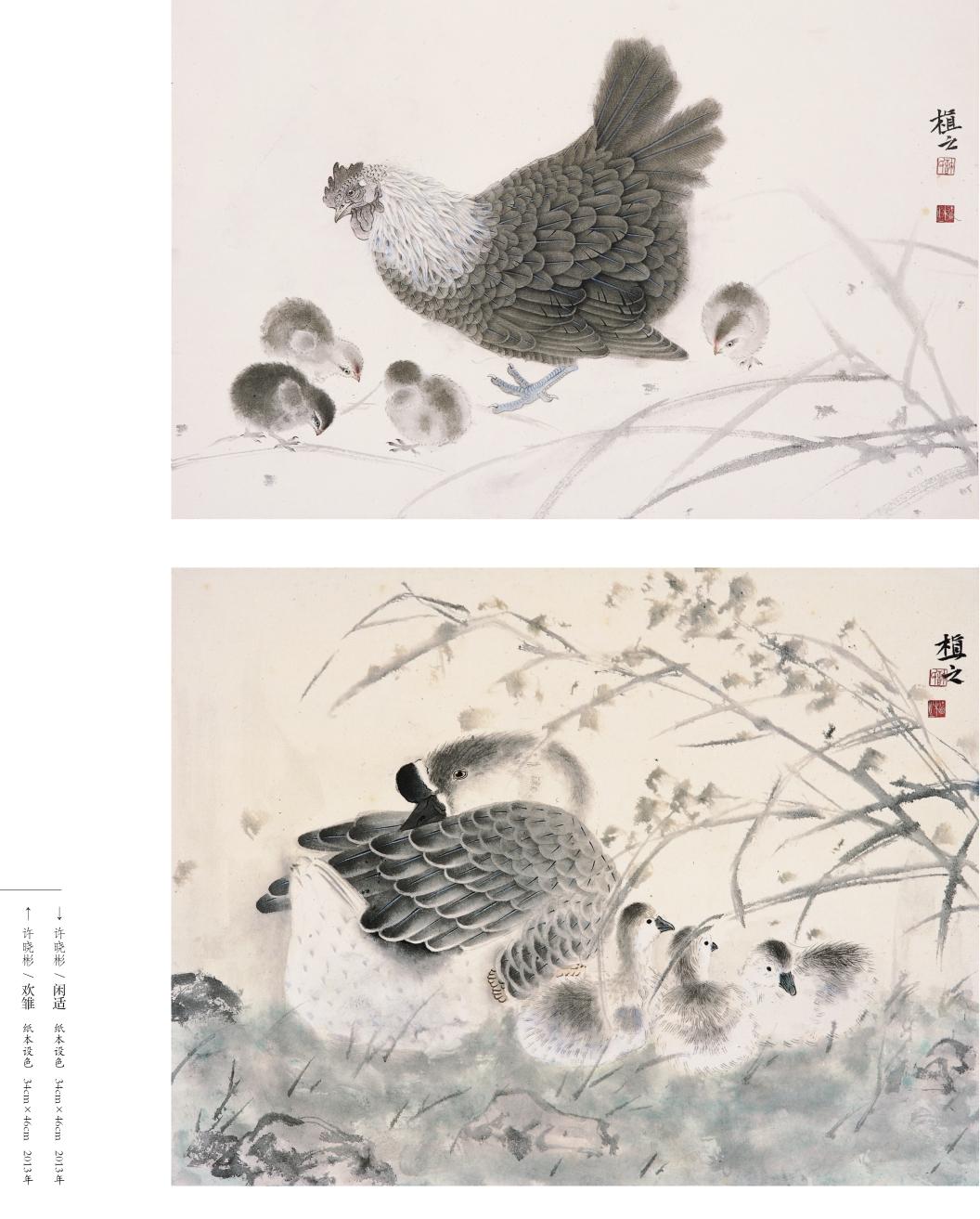

以上空泛的談論終究要落到實處。從近年來許曉彬創(chuàng)作的水墨花鳥畫來看,其在筆墨圖式上主要取法于南宋、元、明,尤其是元代和明代中前期諸家。這一時期的墨筆花鳥畫既有兩宋院體畫精致生動的特點,又化宋代花鳥畫高貴富麗為清新素雅并隱然已見后世文人水墨畫意味。顯然,有著學院背景的許氏并不愿意放棄優(yōu)于他人的專業(yè)上的技術,其在本科時期接受的嚴謹?shù)脑煨陀柧氁约伴L期的中國筆墨實踐為其最大限度地切入這一繪畫傳統(tǒng)提供了可能性;研究生階段通過大量寫意花鳥畫訓練而得的嫻熟的筆墨技法以及這種筆墨技法在工筆水墨花鳥畫創(chuàng)作中不同程度的應用,則明顯有助于其近期繪畫在神氣上的暢達,而這一點也突破了許氏工筆水墨花鳥畫的畫種界限而呈現(xiàn)出某種文人畫的傾向。特別值得指出的是,傳統(tǒng)的工筆畫對背景的渲染是有所避忌的,而許氏則將其在水彩畫創(chuàng)作中高超的濕筆畫法挪用于此,筆墨交融,處處無筆而又處處見筆。這種獨具特色的“渲染”技法,既營造出一種素淡古雅的畫面氣氛,又與筆墨精好的畫面主體構成一種渾厚圓融的和諧境界。

與許曉彬相熟的人都知道他有著比其他人更為濃厚的家鄉(xiāng)情結,雖然客居廣州已久,但他對家鄉(xiāng)的風情習俗至今依然頗多守循。許氏的家鄉(xiāng)在粵東潮汕,而這一地區(qū)所盛產(chǎn)和最為常見的水禽——家鵝、家鴨,也構成了他筆下最為常見的表現(xiàn)題材。塘頭屋外、竹下籬邊,三五家鵝、家鴨或鳧水,或休憩,或嬉戲,或曲頸向天,這一幅幅富有情趣的生活圖景其實都是潮汕當?shù)刈顬閷こ5霓r(nóng)家景象。許曉彬不只一次說過他的許多作品其實只不過是他日常所看到的生活場景的描繪。是的,許氏顯然從家鄉(xiāng)的這種尋常景物中發(fā)現(xiàn)了在平實質(zhì)樸中所隱藏著的擊中其內(nèi)心的別樣的細膩,這種細膩既像其家鄉(xiāng)潮州菜的“粗菜精做”,又正如他自己那不溫不火的樸實中見隱秀的秉性。正是借元明水墨花鳥畫這樣的傳統(tǒng)古典畫學資源,許氏找到了能夠最大限度地表達自己生活經(jīng)驗、審美體驗和歷史文化想象的最佳契合點。已經(jīng)久居大都市的許曉彬正是借繪畫的方式追尋著正在日漸逝去的生活記憶,同時,也借此追尋著日漸模糊的民族文化景象。

我曾經(jīng)在一篇關涉嶺南當代中國畫的文章中,論及當下廣東的中國畫作者“有一種自我肯定的文化自覺”以及在探索一種自足的自我表述。我以為,許曉彬這種立足于日常生活,有著強烈的個人來歷意識,同時又試圖與傳統(tǒng)的繪畫建立起上下文關系的藝術實踐,即是其在文化、生活態(tài)度上最為自足的個性表述。這種個人化的表述既是其對民族傳統(tǒng)藝術形式的追尋,同時更是一種對文化自信的追尋。而這,正是構成其繪畫存在的最大價值和理由。

許曉彬

又名植之,1971年生于廣東揭陽。1997年畢業(yè)于廣州美術學院中國畫系,獲學士學位;2007年畢業(yè)于廣州美術學院中國畫系,獲碩士學位,師從方楚雄教授。現(xiàn)任教于廣州美術學院中國畫學院。國家一級美術師、中國美術家協(xié)會會員、廣東省美術家協(xié)會中國畫藝委會委員、廣東省中國畫學會理事、廣州畫院外聘畫家、廣州國家青苗畫家培育計劃課題組專家。