野逸與雅正

李振

少儼是我的同窗好友,他性格灑脫,不拘小節(jié),有他在的場合氣氛總是很輕松。初看少儼的畫是幾本厚厚的畫冊,畫面靈動、雅致,有種莫名的東西觸動了我,卻又沒有找到答案,當(dāng)在少儼的個展上看了他的原作后這種感覺肯定了下來——這觸動我的正是他畫中淳樸閑適的自然生命之氣與典雅方正的傳統(tǒng)底蘊(yùn)。

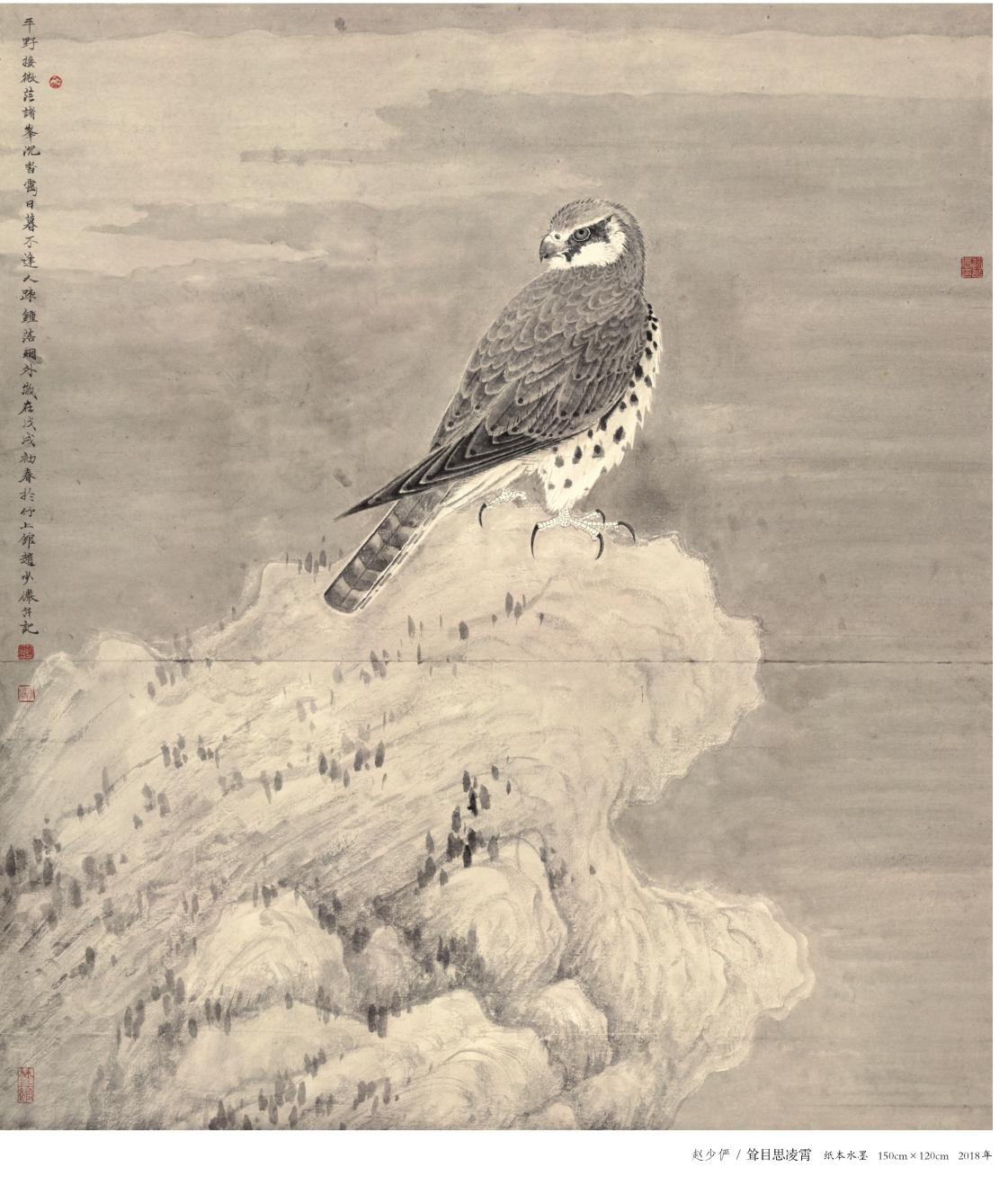

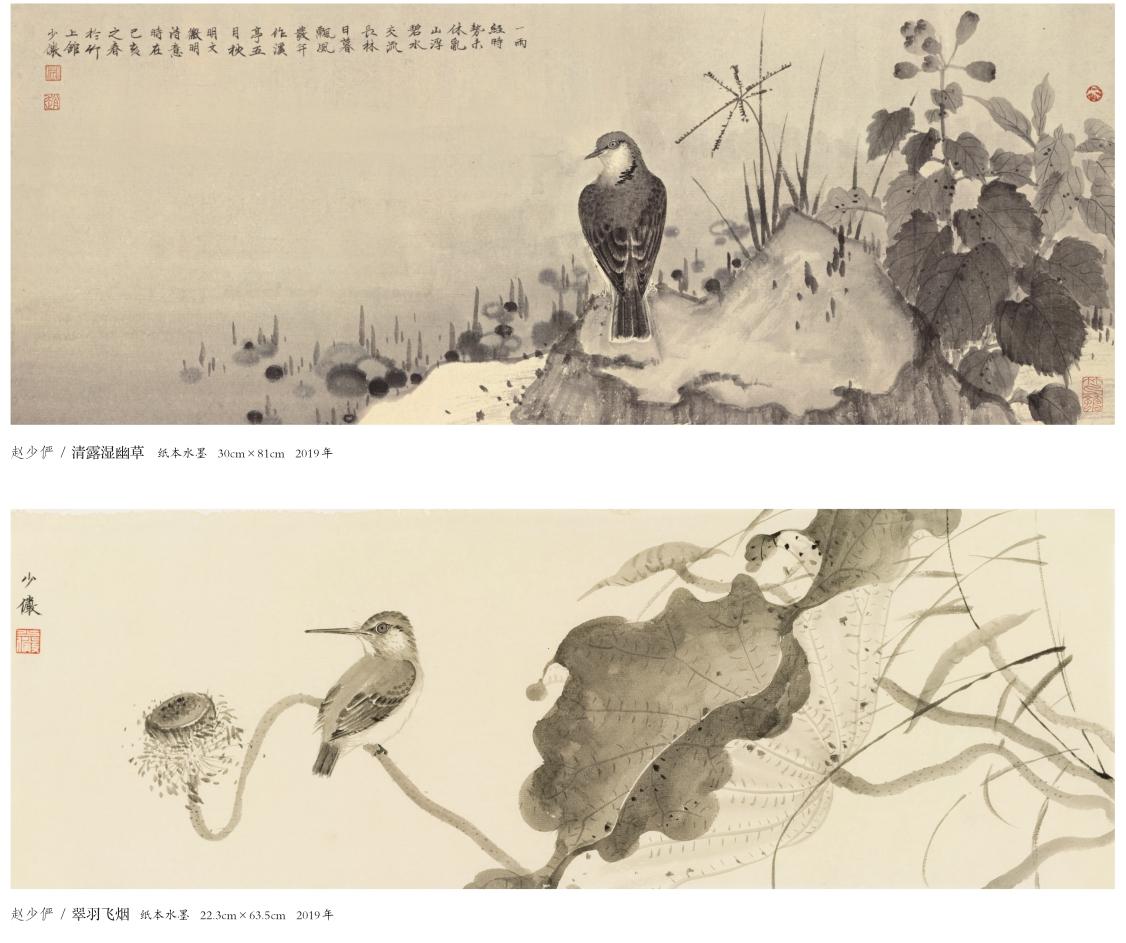

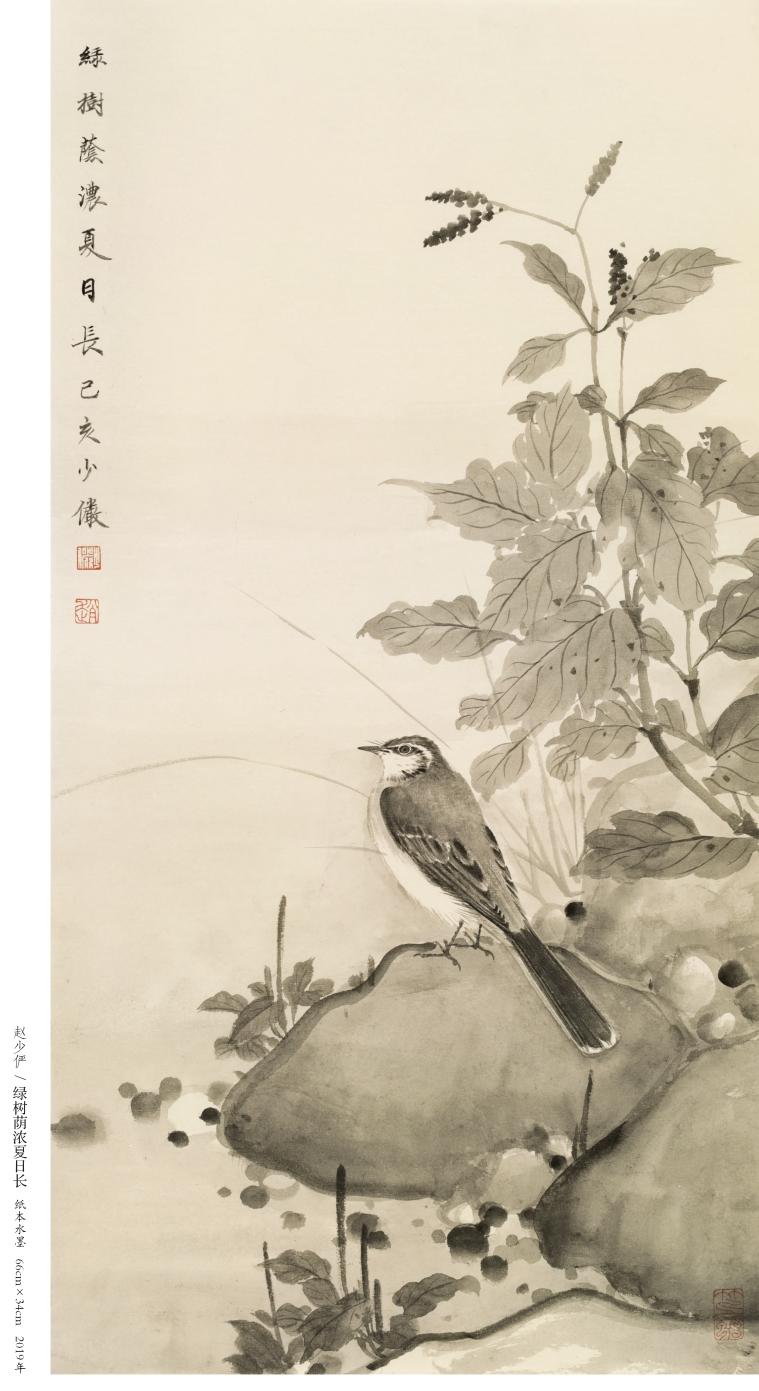

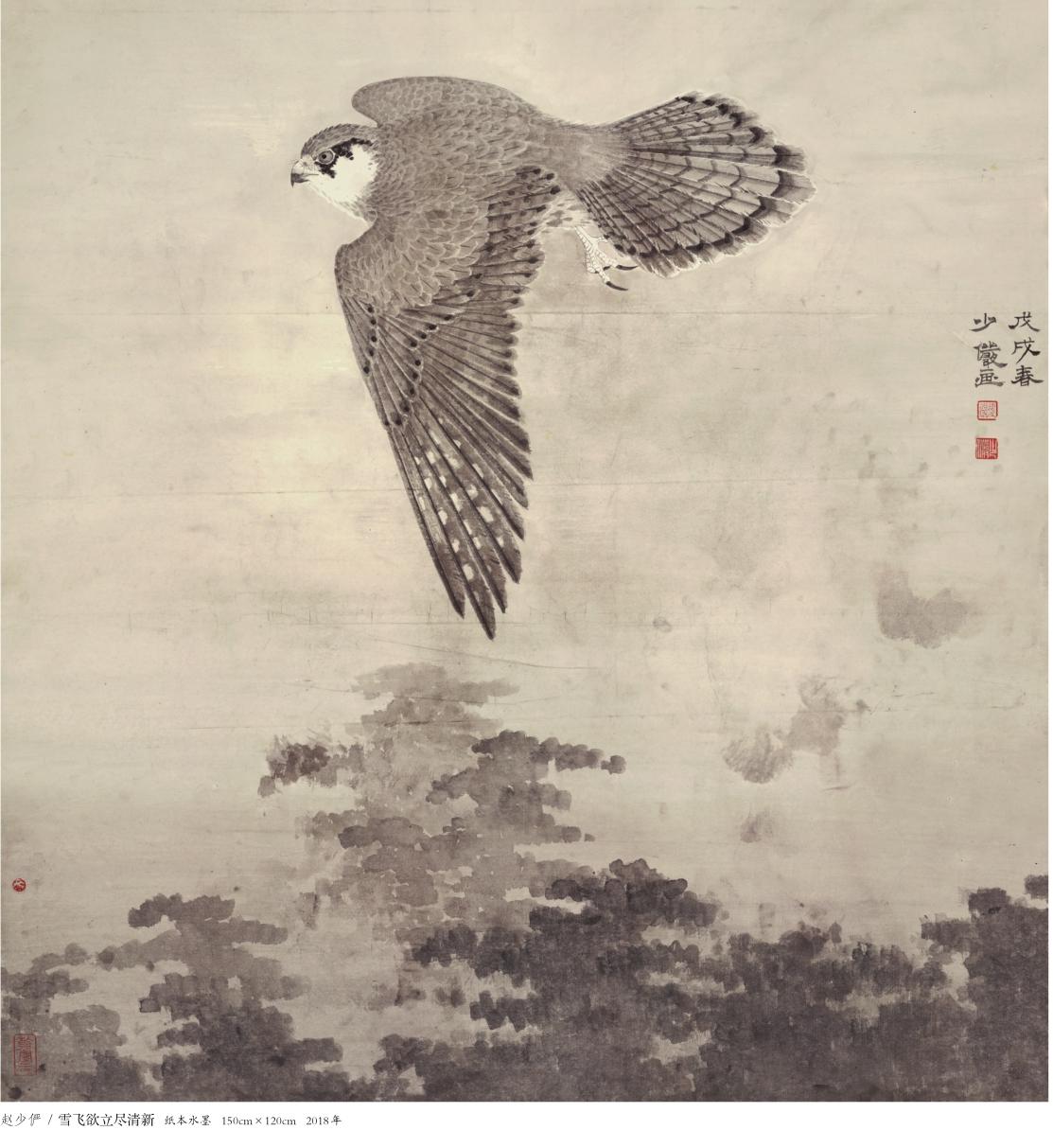

少儼的花鳥畫初由明清入手,后又上接五代兩宋,多年于傳統(tǒng)中的浸染使得他作品中有著文人筆墨的雅致,也有周密嚴(yán)謹(jǐn)?shù)木睢I賰皩τ凇澳庇兄厥獾膱?zhí)著,這如同他的性格——不矯作,耿直爽朗。選擇以墨來表達(dá)我想是因?yàn)槟咏咏臍夤恰K麑⒛莫?dú)立審美在不同的畫面要素中不斷延展,毛筆的軟硬,水分的多少,或皴或染,或積或破,在不同的畫面中去呈現(xiàn)墨色最大的表現(xiàn)力。墨在他這里不僅僅是介質(zhì),更是不斷發(fā)掘自我審美的靈魂之物。墨色以線條和渲染所呈現(xiàn)出草木的呼吸,禽鳥的生命,使得他的畫面具有中國的傳統(tǒng)意蘊(yùn),同時(shí)一切也在生長的氣息之中綻放。

對于繪畫而言,生命的延續(xù)是根本,當(dāng)作為繪畫實(shí)踐者去踐行他的探索時(shí),是否是自由的尤為重要。當(dāng)下中國工筆畫與寫意似乎是界限分明的,而藝術(shù)院校學(xué)科的細(xì)化似乎強(qiáng)化了這一界限,細(xì)化的學(xué)科在其自身內(nèi)部不斷地創(chuàng)造著各種經(jīng)驗(yàn),豐滿著它的概念羽翼,但從另一個角度來看,細(xì)化的學(xué)科也更是一個可怕的陷阱,因?yàn)樗訃?yán)格地框定了工筆該怎么畫,寫意又該怎么畫,使得很多人在面對選擇的時(shí)候往往以既定的方式去呈現(xiàn)。少儼似乎并沒有這一煩惱,他的作品沿襲了傳統(tǒng)花鳥畫的造境方式,并從文人意境中立格,畫面中有對花草樹石的不羈揮寫,也有對禽鳥的細(xì)微渲染,而這一切又與雅正的傳統(tǒng)底蘊(yùn)相融,與自然的生命體驗(yàn)相融,與時(shí)代的氣息相融,構(gòu)成自身完整的氣格。可以說,在他這里模糊了工筆與寫意的界限,以寫的方式為骨,渲染為肉,在取舍與精繪間找到了一個自由之境。

少儼并沒有急于去確定一種風(fēng)格,而是不斷地在純化畫面語言,他對于畫面語言的純化一是來自于傳統(tǒng)中格的追求,更重要的是他將自己置身于當(dāng)下,在當(dāng)下的氣息中不斷追問,并很好地將傳統(tǒng)之格與當(dāng)下對接。他的作品是寫實(shí)的,這一寫實(shí)是在其浪漫主義精神背后的一個選擇,對于他而言,寫實(shí)并非是一個再現(xiàn),而是對于他所向往的野生自然的豐滿。在他的作品中我們可以很容易找到他的用心之處,比如他不會以單一的筆墨方式去處理不同畫面中的相似內(nèi)容,而是對待每一幅作品都是一次尋找的過程,找到那一個最貼合的方式。在這個尋找中,他會自己引發(fā)一個情感,再將自己隱藏,讓畫面自我生長,最終所呈現(xiàn)的不是過度的情緒,而是將一個參與過的自然展現(xiàn)于我們面前,由我們自己去品味。在他的畫中我們看不到過分程式化的文人畫筆墨,也看不到躁動的風(fēng)格樣貌,而是在這其中有著傳統(tǒng)的底蘊(yùn)和生命的感知經(jīng)驗(yàn)。當(dāng)一個人不斷去追問自我內(nèi)心的境界,反味自我的人生境遇時(shí),對于畫面的表現(xiàn)則會不斷走向程式化的概括,而少儼似乎是拒絕過分的程式化表述,他更多的是將內(nèi)心放置在自然之中,保持那份澄凈的平淡與野性的天真。他延續(xù)傳統(tǒng)的格調(diào)之美,并試圖將自己隱于畫面之后,語言的表述有著作品自身的生命力,而又在自我的經(jīng)驗(yàn)之中對于“我”進(jìn)行了一次再生長。因此,少儼的畫是安靜的,這份安靜來自于他的那份冷靜與睿智,來自于畫面語言的凝練與格調(diào)的端莊。

不同時(shí)期的審美都會在不同時(shí)期的創(chuàng)作中呈現(xiàn),時(shí)代審美通過時(shí)代美學(xué)進(jìn)行表述。當(dāng)下無論是對藝術(shù)定義還是藝術(shù)本體的討論其實(shí)都是在進(jìn)一步追問當(dāng)下的審美方位在哪里,如何去表述它。因?yàn)閷徝涝从谝环N主體化的經(jīng)驗(yàn),而影響我們主體化經(jīng)驗(yàn)的也正是當(dāng)下多元的視覺、文化經(jīng)驗(yàn)的積累與調(diào)整,這里面有中國的,也有西方的。少儼的作品也正是在這樣的文化互融中展現(xiàn)著它多元的話語結(jié)構(gòu)。他的路徑也不再是以往知識譜系的大雜燴,而是更加開放性的創(chuàng)作態(tài)度,他沒有簡單地在傳統(tǒng)內(nèi)部存在,而是突破圍墻,與社會相連,與情感相連,與真、善、美相連。

趙少儼

1975年出生。

中國藝術(shù)研究院美術(shù)學(xué)博士。

中國美術(shù)家協(xié)會會員。

榮寶齋畫院中國畫創(chuàng)作研究中心主任。