基于DFA-Malmquist-Tobit 模型的中國海洋漁業補貼財政效率及影響因素研究

鄭慧,高凡,趙昕

(1.中國海洋大學 經濟學院,山東 青島 266100;2.中國海洋大學 海洋發展研究院,山東 青島 266100;3.國家海洋信息中心,天津 300171)

作為人類重要的食物來源之一,漁業資源的開發和利用一直以來都是關乎國計民生的重要議題,各國政府也往往會制定政策扶持漁業發展,其中最常見的就是漁業財政補貼。近年來,隨著WTO 多哈回合談判將漁業補貼作為單列議題之一,關于漁業補貼政策效果的討論也越發受到學界的廣泛關注。中國作為世界上最大的漁業生產國和貿易國,有著悠久的漁業補貼歷史,相比之下,中國對漁業補貼政策的研究起步較晚,且多集中在補貼政策客觀事實論證上面,缺乏對漁業補貼政策績效的實證研究。因此,對于漁業經濟發展迅速,且正處于產業結構轉型升級關鍵時期的中國而言,有必要對現有的漁業補貼政策進行深入的研究和評估,為未來漁業補貼談判和產業政策調整提供智力支持。那么,現階段我國的漁業財政補貼績效水平究竟如何?補貼效率的影響因素又有哪些?未來漁業補貼規模應當如何調整?基于上述思考,本文基于財政效率理論對漁業補貼的財政效率和影響因素進行了以下探究。

1 文獻綜述

國外學者對漁業補貼效率的相關研究起步較早,且多集中于漁業資源可持續性等生態領域。早期的研究者基于不適當的漁業補貼會加劇過度捕撈現象的共識,分析了漁業補貼政策對資源可持續性和生態環境造成的影響,Sumaila 等(2002)最早通過模型推演和實證案例研究了不同管理體制下漁業補貼政策的效果,他們認為,即使是在產權明晰的狀態下,漁業補貼也會對資源的可持續性產生不利影響。Sakai(2017)調查了23 個亞太經合組織國家的漁業補貼政策,認為補貼政策對漁業資源的影響取決于補貼類型和管理制度,在基于配額的管理模式下的成本降低型補貼并不會對漁業資源產生不 良 影 響。 Sumaila(2013) 使 用 Srinivasan(2010)估計的最大可持續產量計算了島嶼發展中國家專屬經濟區的捕撈損失,得出漁業補貼政策加劇了該地區過度捕撈現象的結論。也有部分學者從漁業盈利能力和漁民行為角度分析了漁業補貼的經濟績效,Naoto(2014)構建了一個勞動供給可變的漁民行為模型來研究漁業補貼產生的影響,結果表明在部分漁業管理制度不完善的地區減少漁業補貼可能會加劇過度捕撈現象,因此世貿組織在制定漁業補貼制度時應基于不同國家的條件充分考慮減少漁業補貼所帶來的后果。Johanna 等(2011)基于北海地區1990-2010 年的數據研究了漁業補貼政策對漁業盈利能力和生態穩定性的影響,結果表明盡管補貼提高了特定漁業部門的總收入,但也對魚類物種生物量和漁業盈利能力造成了負面影響。Da-Rocha 等(2017)在一般均衡模型下研究了減少漁業補貼所帶來的影響,認為在考慮存量效應的前提下削減漁業補貼有助于漁業資源的恢復和邊際生產力的提升。

國內學者在對具體種類的漁業補貼政策績效研究方面也取得了一定的成果,張爾升等(2018)基于對海南漁業從業者的問卷調查數據研究了漁業補貼對漁民行為的影響,認為相比傳統的政策保護,漁業補貼對漁民行為具有更為顯著和直接的影響,漁業補貼數額與漁民捕撈意愿呈現出顯著的正向關系。李婉婷等(2018)從生物多樣性的視角出發對我國現有漁業補貼制度進行了分析,認為我國有必要改變傳統的粗放式漁業發展補貼,以促進漁業的可持續發展。葉曉凌(2015)運用DFA 模型對浙江省漁業保險補貼的運行效率進行了實證分析,指出浙江省漁業保險地方財政補貼整體效率較高,但部分地區存在規模報酬遞減,認為財政補貼規模在當前路徑依賴下已接近飽和。劉海英等(2017)就現階段我國海洋漁業補貼政策的改革思路進行了探討,認為我國應盡早建立漁業補貼核算指標體系,在此基礎上明確計算方法,從而及時調整補貼結構,實現財政資金的優化配置。

從現有研究中不難發現,學界關于不適當的漁業補貼會加劇過度捕撈現象的結論基本一致,而且漁業補貼政策的績效研究也越來越受到廣泛關注,但對于該領域的研究仍然存在以下問題:一是學者們對漁業補貼的研究多側重于局部地區或具體種類的調研分析,雖然這有助于發現具體層面補貼政策存在的問題,但是漁業補貼更多的是一種國家層面上的政策措施,小范圍的研究成果難以適用于國家層面的政策制定;二是財政補貼類項目不能作為一般經濟項目進行評價,現有關于漁業補貼評價層面的研究多集中于其對漁業資源和行業盈利能力的影響,忽略了對漁民收入及生活水平提高的社會效率的研究,應重視社會效益的評價指標,兼顧經濟效益、社會效益和生態效益,尋求三者的合理平衡點;三是目前我國漁業補貼政策績效評估的相關研究還停留在客觀政策事實論證上,缺乏對補貼效率的測算、分析和對比,也沒有構建漁業補貼政策的財政績效指標的理論分析框架。

基于上述思考,本文以現有研究為基礎,基于財政效率和漁業生產等相關理論,在考察和篩選評價指標的基礎上,構建海洋漁業補貼財政效率的理論分析框架,對各評價指標進行相應處理,運用DFA 模型和Malmquist 指數法分別對漁業補貼的靜態和動態效率進行測算;在此基礎上構建面板Tobit模型,將漁業補貼效率值作為因變量納入模型中,從而對影響漁業補貼效率的因素進行實證檢驗,為未來海洋漁業政策的制定提供參考和建議。

2 理論界定與指標選取

2.1 財政效率與生態漁業理論

財政效率作為公共財政體制框架評價的核心,反映了公共資金的配置和使用狀況,一直以來都是財政政策和經濟理論研究的熱點問題。財政效率理論將政府財政支出的職能分為資源配置、收入分配和穩定經濟三項。從不同職能的目的來看,資源配置是指政府通過稅收或補貼等手段調節經濟主體的行為,實現生產要素的合理配置;穩定經濟則是為了熨平經濟波動和化解經濟風險,實現經濟的持續穩定增長;而收入分配則旨在調節社會收入分配關系,促進人民生活水平提高。因此從理論分析的視角來看,財政效率內在地涵蓋兩個層次:一是要素資源配置的效率,即經濟效率;二是人與社會和諧發展的效率,即社會效率。

此外,從經濟學的角度來看,海洋漁業資源作為一類特殊的公共資源,也會存在著公共物品所固有的被過度使用的傾向。因此對海洋漁業捕撈進行限制,避免因為不適當的補貼政策造成“公地的悲劇”對于漁業經濟的可持續發展十分重要。生態漁業理論強調在保護和建設生態系統的基礎上發展漁業生產,實現經濟系統與生態系統之間的良性循環。在全球氣候變化加劇和生態環境嚴重惡化的背景下,這一理論愈發地受到人們關注,它一方面要求在漁業生產過程中減少對環境的污染和破壞,另一方面要求避免過度捕撈,維護海洋資源系統的生態平衡。

基于上述理論分析,本文將漁業補貼的財政效率評價體系分為三方面的內容:經濟效率、社會效率和生態效率。

2.2 漁業補貼效率評價的指標體系

2.2.1 經濟效率

根據財政效率理論,漁業財政補貼的經濟效率可以從宏觀、中觀和微觀三個層次進行分析,具體表現為規模效率、結構效率和資金使用效率。

(1)漁業財政補貼的規模效率。財政的規模效率表現為漁業補貼的資金投入應當在一定時期內既滿足行業的發展需求,又避免因財政支出過度擴張而產生“擠出效應”,因此規模效率的評價應從補貼資金總量上考慮補貼規模是否合理。(2)漁業財政補貼的結構效率。結構效率要求漁業補貼的支出應當在各地農林水事務支出中占合理比重,在促進當地漁業平穩發展同時避免給政府財政帶來過大負擔,使漁業補貼的相對規模保持在一個適度的水平上。(3)漁業財政補貼的資金使用效率。這體現為補貼政策的投入與產出之間的關系,即在既定補貼規模上追求最大化的產出,或在既定產出下規模控制不必要的補貼投入。

2.2.2 社會效率。

財政補貼的社會效率主要體現為政府運用財政工具實現社會穩定和人民生活水平的提高,漁業補貼政策一方面會直接減少漁民的生產支出,間接地提高漁民收入水平;另一方面則有利于促進漁業生產力擴張,豐富水產品的供給,最終促進當地人民生活水平的改善。

2.2.3 生態效率

依據生態漁業理論,適度的漁業補貼政策應當既可以促進當地漁業資源的開發和利用,又能夠避免掠奪式的過度捕撈和資源浪費現象,在維護海洋系統生態平衡的基礎上提高漁業生產力,最終實現經濟系統與生態系統之間的良性循環。

2.3 指標選取與數據說明

基于本文的研究目標和上述的理論分析,綜合考慮數據的可得性和指標的可度量性,本文在效率評價方面選取我國沿海11 省市(不含港、澳、臺地區)作為決策單元(DMU),并從投入產出的角度建立漁業補貼財政效率的評價體系,如表1 所示。

2.3.1 投入指標

根據投入—產出分析原理,我國海洋漁業補貼財政效率評價中涉及的成本主要指的是政府財政補貼投入,屬于直接支付的且可觀測的變量,故選取各地海洋漁業補貼金額反映漁業補貼的絕對規模;此外,各地政府對漁業補貼的力度并不相同,為體現各省市之間對漁業補貼相對規模的差異,本文借鑒李琴英(2019)和楊佳(2017)關于補貼效率投入指標的設計,選取漁業補貼額在農林水事務支出中的占比來代表漁業補貼的相對規模,反映各省市對海洋漁業補貼的財政資金支持力度。

表1 漁業補貼財政效率評價體系

2.3.2 產出指標

本文在對前述財政效率理論和生態漁業理論進行分析的基礎上,嘗試構建漁業補貼政策財政效率的評價體系。本文借鑒陳新軍(2001)構建的漁業發展評價指標體系,將產出指標劃分為經濟,社會和資源環境三個子系統進行評價,進一步地,在具體的量化指標選取方面,借鑒鄭軍等(2014)對財政效率評價指標的劃分,在經濟效率方面選擇漁業增加值體現財政補貼對漁業經濟發展的推動作用,在社會效率方面選擇用漁民人均純收入反映補貼政策帶來的人民生活水平的改善,用水產品產量反映補貼政策對漁業生產力擴張的提升作用;在生態效率方面,由于我國海洋漁業生態環境問題研究起步較晚,相關統計數據和信息資料尚有缺失且難以量化,因此對我國海洋漁業財政補貼政策的效率評價主要針對經濟和社會效率展開。

其中,各省市的農林水事務支出和生產總值來源于2009—2018 年《中國統計年鑒》,漁民人均純收入、漁業增加值、水產品產量和漁業補貼額來源于《中國漁業統計年鑒》。此外,港澳臺地區由于數據缺失,不包括在研究范圍之內。

3 研究方法與數據說明

3.1 基于規模報酬可變假設的數據包絡分析模型

數據包絡分析法(Data Fnvelopment Analysis,DFA)是Charnes 等于1978 年提出的一種基于線性規劃技術的非參數效率估計方法,能夠對具有多個投入和多個產出的決策單元之間的相對有效性進行評價。根據規模報酬假設的不同,DFA 模型分為CCR(規模報酬不變)模型和BBC(規模報酬可變)模型;此外依據考量方向的不同,DFA 模型又可以分為投入導向和產出導向模型,分別用于求解產出既定水平下投入最小化和投入既定水平下產出最大化的問題。本文在假定漁業補貼在不同時空上的規模報酬可變的基礎上探討產出既定前提下如何實現投入最小化的問題,故選用投入導向的BBC 模型。具體來說,對于具有m 種投入的n 個決策單元而言,BBC 模型的數學表達式為:

λj≥0,j =1,2,3,…,n;

S+r≥0,S

i≥0,i=1,2,3,…,m;

r=1,2,3,…,s.

3.2 Malmquist 生產率指數法

Malmquist 指數是瑞典學者Malmquist 于1953年提出的一種旨在對動態效率變化趨勢進行分析的方法。Caves 等(1982)在此基礎上通過引入距離函數(Distance Function)測度了決策單元與生產前沿面的距離,并以此來反映全要素生產率的變化狀況,即Malmquist 生產率指數,該指數可以將全要素生產率的變化分解為技術效率變動和技術變動,前者反映生產前沿面的變化,后者則體現了技術和制度因素對生產前沿面的影響。

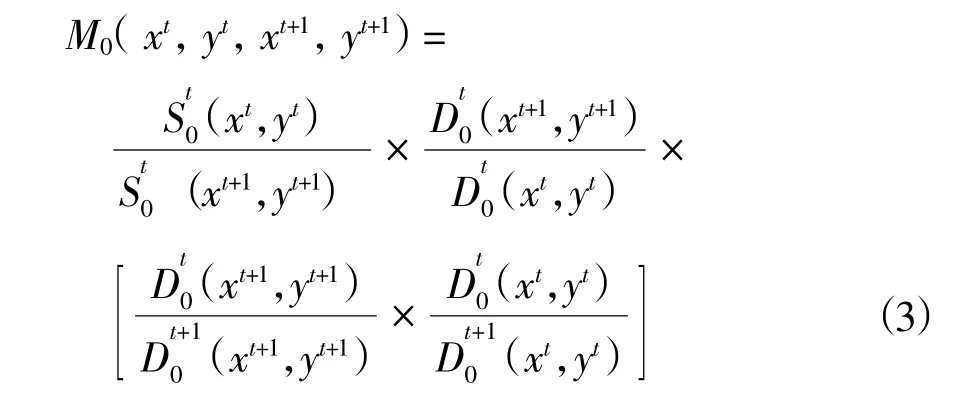

進一步地,Malmquist 指數(tfpch)可以分解為技術效率變動(effch)和技術變動(techch)的乘積,而在規模報酬假設下,技術效率變動可以進一步分解為純技術效率變動(pech)和規模效率變動(sech),于是有tfpch=pech×sech×techch。故上式又可改寫為:

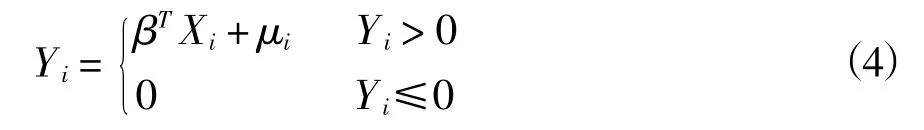

3.3 受限因變量面板Tobit 模型

Tobit 模型,又稱為受限因變量模型,適用于對被解釋變量存在截取或在整理數據時發生截斷的數據進行分析。由于DFA 模型計算出來的漁業補貼效率值介于[0,1] 之間,屬于截取數據,如果使用普通最小二乘法進行回歸,得到的估計結果將會是有偏且不一致的,因此本文使用Tobit 模型進行參數估計,構建模型如下:

上式中,被解釋變量Yi為各省2008-2017 年海洋漁業補貼效率值,解釋變量Xi為補貼效率的影響因素,βT為未知參數向量,μi~N(0,σ2),當Yi≥0 時,取實際觀測值,當Yi<0 時,觀測值截取為0。現階段,學界對海洋漁業補貼財政效率影響因素的實證研究相對較少,為此本文嘗試提出以下幾個具有借鑒意義的假設對回歸模型進行實證研究:

假設一:現階段我國海洋漁業補貼規模與補貼效率負相關。根據邊際報酬遞減規律,增加漁業補貼資金投入量起初會增加資金投入的邊際產量,隨著要素投入增加到一定規模后,繼續增加投入量會導致邊際產量遞減。中國的漁業補貼歷史較為久遠,且是全球三大漁業補貼國之一,根據邊際效率遞減規律和前述分析,近年來漁業補貼的邊際產出可能是遞減的,即財政補貼投入的增加會降低漁業補貼效率值。

假設二:漁業生產面積與補貼效率正相關。一般而言,漁業生產面積代表了一個地區的漁業生產要素稟賦狀況,對于生產面積較大的地區來說,其所擁有的漁業資源也相對豐富,增加補貼投入有利于使潛在生產力得以激發,即漁業生產面積的擴大會提高漁業補貼效率值。為此,本文選取各地海洋水產品養殖面積來代表各地海洋漁業生產要素稟賦狀況。

假設三:漁業生產技術推廣水平與補貼效率正相關。技術水平對漁業生產發展起著至關重要的作用,通過對漁民的技術推廣和生產培訓,可以將先進的漁業生產技術送到第一線,從而促進補貼效率的提高。為此,本文選用水產技術推廣機構數量來代表各地區漁業生產技術推廣水平。

假設四:漁業經濟發展規模與補貼效率正相關。我國雖然是漁業生產和貿易大國,但漁業增加值占國內生產總值比重很低,漁業經濟對區域經濟發展的貢獻較弱,難以形成規模效益,未來增加對漁業經濟的投資和扶持力度可能會有助于進一步挖掘漁業資源開發和經濟增長的潛力,即漁業生產規模的擴張會有助于提高漁業補貼效率。為此本文選用漁業增加值占地區生產總值的比重來反映沿海省市漁業經濟發展規模。

依據上文的理論分析,綜合考慮數據的可獲得性和指標的可度量性,本文對如下變量進行設定:被解釋變量為綜合效率(Crste);解釋變量為人均漁業補貼額(Subsidy)、漁業補貼額在政府農林水事務支出中的占比(Proportion)、水產養殖面積(Acreage)、水產技術推廣機構數量(Technology)和漁業增加值占地區生產總值的比重(Structure)。基于上述分析,設立回歸模型為:

式中:α0為常數項,α1、α2、α3、α4、α5為各自變量對應的回歸系數,ε 為殘差項。

4 實證結果與分析

4.1 靜態效率分析

基于數據包絡分析方法,本文運用DFA-BBC模型對投入產出指標進行求解,得到2008-2017年我國沿海11 個省市(港澳臺除外)逐年的海洋漁業補貼效率值和規模報酬變化情況,其中irs 表示規模報酬遞增,drs 表示規模報酬遞減。從綜合效率來看,我國海洋漁業補貼整體效率偏低,且區域差異較為明顯。其中,只有天津的綜合效率大多為1,即純技術效率和規模效率均處于生產前沿面上。相比較而言,其他地區的效率值在2015 年前普遍偏低且相差不大,而到了2017 年則呈現出較為明顯的上升趨勢,與天津的差距在逐步縮小,其中海南和上海更是分別在2017 年實現了效率相對最優,不難看出,我國沿海省市漁業補貼效率存在著共同的變化趨勢,說明這些地區可能存在著影響補貼效率變化的共同原因。

從純技術效率來看,它代表漁業補貼資金配置的結構效率,能夠衡量現有的補貼資金配置標準和比例能否保證政策效果的充分實現。從結果不難看出大部分沿海省市的純技術效率均達到或接近于1,這一方面說明我國沿海省市中大多數地區的資金配置都實現了相對有效狀態,另一方面,由于綜合效率可以分解為純技術效率和規模效率的乘積,這也說明了現階段我國海洋漁業補貼效率偏低主要是由規模效率偏低造成的。其中,河北省的純技術效率連續多年墊底且與其他省份差距較大,2017 年雖有小幅上升但與其他地區相比仍存在差距,說明該地區的資金配置效率尚有提升空間。

從規模效率和規模報酬情況來看,各地的規模效率普遍偏低且變化不穩定,部分省市甚至出現了規模效率下降的趨勢,到2017 年各地區的規模效率明顯上升,與已實現規模效率相對最優地區的差距進一步縮小,但大部分地區的補貼仍處于規模報酬遞減狀態。結合規模報酬變動情況可以發現規模效率小于1 的地區中除河北省在2015 年后處于規模報酬遞增狀態外,其他省市在這三年中都處于規模報酬遞減狀態。因此,對于未實現規模相對有效的地區而言,一方面,河北以外的省市未實現規模有效是由于補貼規模超過了現有政策條件下的最優水平,這說明一味地擴大補貼規模反而不利于提高漁業補貼的經濟和社會效益;另一方面,河北省的規模效率偏低則是由于補貼投入規模低于最優水平,事實上,將河北省與歷年效率的平均值做比較可以發現,三年當中河北省的規模效率均高于平均水平,而純技術效率則低于平均水平,這說明與其他地區相比,河北省漁業補貼的潛在需求旺盛,但漁業管理和發展水平發展較為落后:規模效率始終高于歷年平均水平表明同等規模的投入能夠帶來更大的規模效益,而純技術效率低于均值則反映了河北省漁業補貼資金的配置和使用效率不高,這說明河北省漁業補貼效率的提升主要是通過規模的改善來實現的,屬于典型的粗放式經營。

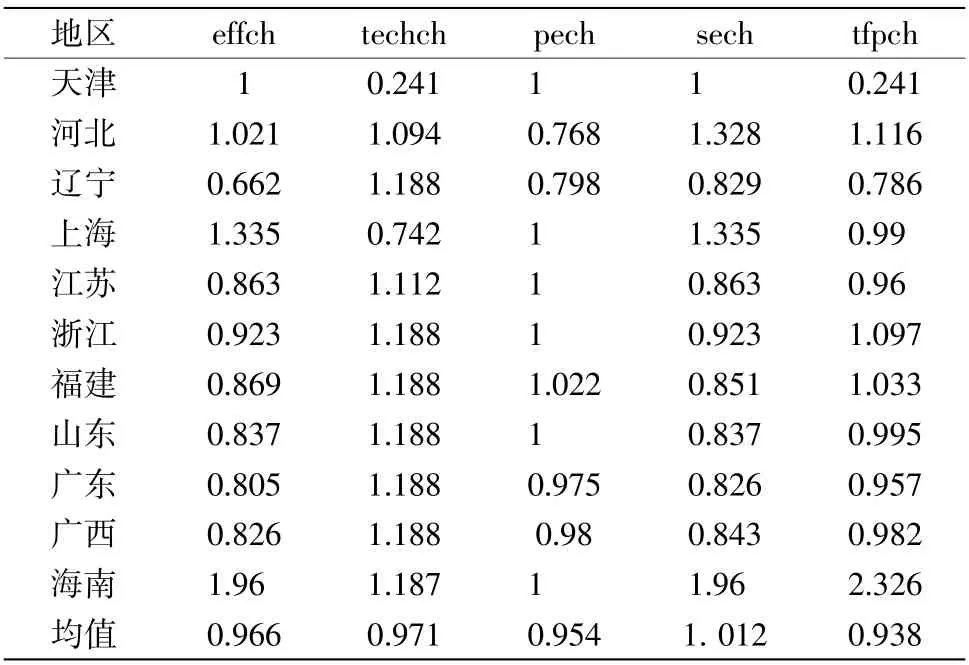

4.2 動態效率分析

為縱向分析我國海洋漁業補貼績效,本文運用Deap2.1 軟件計算11 個沿海省市Malmquist 生產率指數的逐年變動情況如表2 和表3 所示。Malmquist生產率指數反映了海洋漁業補貼的全要素生產率跨期變動情況,指數大于1 代表績效水平相比年初呈現出上升趨勢,小于1 則表示績效水平有所下降;技術效率變化率、純技術效率變化率、規模效率變化率則代表制度改善、資金配置和規模效益對績效水平的影響,此類指標大于1 表示該分解指標在本年度提高了補貼績效水平,反之則表示補貼績效在該年度有所降低。

總體來說,我國海洋漁業補貼的全要素生產率平均下降了6.2 %,全要素生產率總體呈下降趨勢。影響全要素生產率變動的主要因素是技術水平和規模效率的變化,可以看出該年中大多數省份,技術進步是促進全要素生產率上升的主要動力,而規模效率的衰退則限制了全要素生產率的增長。通過與該年中各地漁業補貼額變化量對比可以發現補貼額下降的地區規模效率變化率呈上升態勢,其中以海南省變化最為顯著,規模效率提高了96%,相反補貼額上升的地區規模效率變化率則出現小幅下降的趨勢,即補貼額與規模效率變化呈反向變動關系,這進一步印證了前述DFA 模型得到的絕大多數省份均處于規模報酬遞減狀態的結論。

表2 漁業補貼Malmquist 動態效率結果

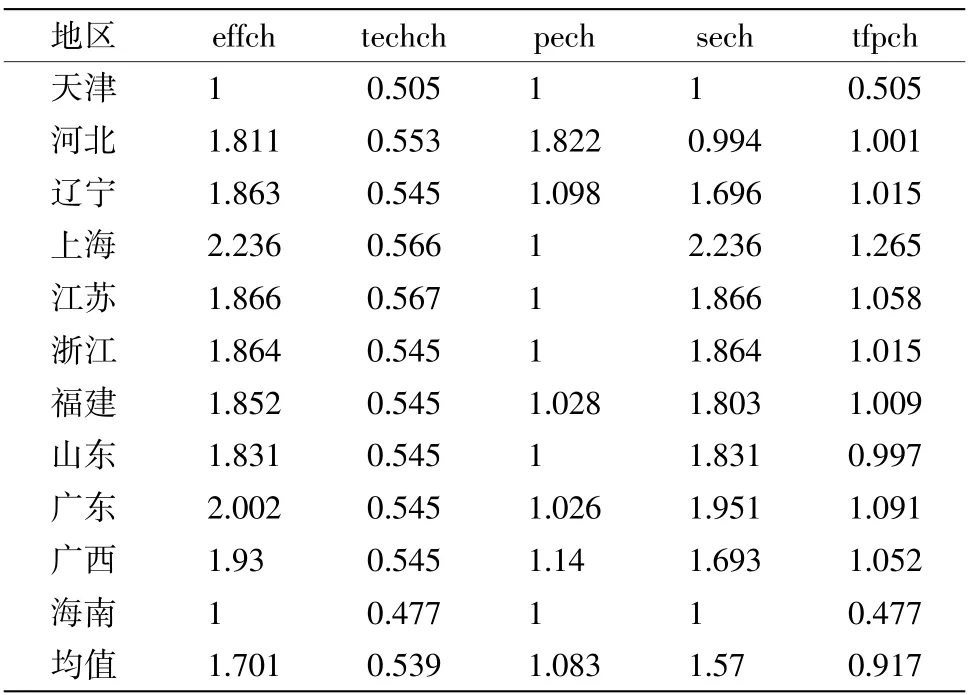

表3 海洋漁業補貼Malmquist 動態效率結果

我國海洋漁業補貼的全要素生產率依然呈現出小幅下降趨勢,平均下降了8.3%,如表3 所示,可以看出該年中全要素生產率變化是由技術變化率的衰退和規模效率的提升造成的,這與上一年全要素生產率變化的成因恰恰相反。結合該年漁業補貼額的變化發現:一方面,2017 年除天津、河北和海南三地外,其他省市均下調了漁業補貼額,相應地各地區漁業補貼額占農林水事務的比重也隨之下降,考慮到上述省市均處于規模報酬遞減狀態,可知該年度規模效率提升主要得益于補貼規模的改善;另一方面,伴隨著補貼投入的絕對規模和相對規模的減少,技術變化率卻呈現出了嚴重衰退的局面,這在一定程度上表明我國漁業補貼的技術水平發展穩定性不強,容易受到投入規模波動的影響。

綜上所述,近年來我國海洋漁業補貼效率的提升源自補貼規模向最優規模靠近,以及補貼資金的配置和使用趨于合理,但觀測期間內發生的技術退步在很大程度上抑制了全要素生產率水平的提升,最終導致Malmquist 指數在觀測期間內呈小幅下降態勢。

4.3 Tobit 模型影響因素的回歸分析

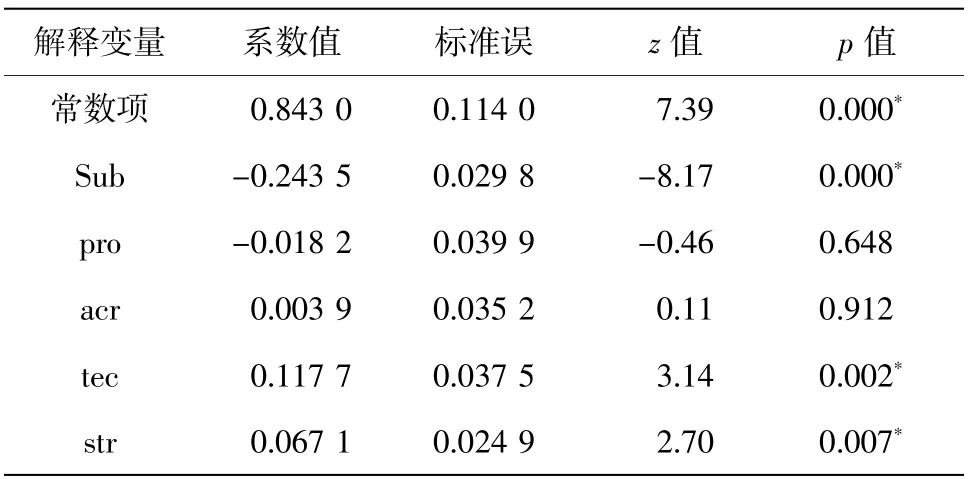

本文運用stata12.0 統計分析軟件對漁業補貼效率的影響因素進行Tobit 回歸分析,計算結果如表4 所示,從模型的回歸估計結果來看,Wald 檢驗值為326.58,顯著性小于0.000 1,對于面板數據來說,模型在整體上擬合的較好,分析回歸結果可以得到以下結論:

人均漁業補貼額與漁業補貼綜合效率存在顯著負相關,彈性系數為-0.243 5,即人均漁業補貼額每增加1%,補貼效率值會下降0.2435%。這印證了假設一的論斷,這表明現階段我國海洋漁業補貼政策的實施效果并不理想,在大多數地區,隨著補貼投入的增加,補貼效率不但不會增加反而會呈現出小幅下降的趨勢。

漁業補貼額在政府農林水事務支出中的占比與漁業補貼綜合效率存在不顯著負相關。這表明補貼的相對規模對漁業補貼效率的影響并不顯著,漁業補貼政策的制定應該更多地考慮投入的絕對規模。

水產養殖面積與漁業補貼綜合效率存在不顯著正相關。這推翻了假設二的論斷,地區的要素稟賦狀況對漁業補貼的效率提升的作用并不明顯,在漁業資源相對豐富的地區增加補貼投入并不能帶來良好的產出刺激效果。

水產技術推廣機構數量與漁業補貼綜合效率存在顯著正相關,彈性系數為0.117 7,表示地區水產技術推廣機構數量每增加1%,補貼效率值會相應地增加0.1177%。這驗證了假設三的結論,地區漁業生產技術推廣水平越高,補貼投入對產出的提升作用越明顯。

漁業增加值占地區生產總值的比重與漁業補貼綜合效率存在顯著正相關,彈性系數為0.067 1,即漁業增加值占地區生產總值的比重每增加1%,補貼效率值會相應地增加0.0671 %。這印證了假設四,說明對漁業產業規模進行整合和擴張有助于提高補貼的產出效益。

表4 補貼效率影響因素的Tobit 回歸結果

5 結論與政策建議

本文利用DFA-Malmquist 方法對2008-2017年我國海洋漁業補貼的財政效率進行了靜態和動態評估,進一步地使用面板Tobit 模型對補貼效率的影響因素進行了實證分析,結果表明:第一,我國海洋漁業補貼效率整體較低,且補貼規模不合理是大多數地區處于無效率狀態的主要原因;第二,當前漁業補貼的全要素生產率呈下降趨勢,且技術退步是阻礙其提升的主要因素;第三,漁業補貼額、水產技術推廣機構數量和漁業增加值占地區生產總值的比重這三個變量顯著影響漁業補貼效率,漁業補貼額在政府農林水事務支出中的占比和水產養殖面積這兩個變量對補貼效率的影響并不顯著。

基于上述研究,為提高海洋漁業補貼效率,本文提出以下政策建議:

第一,適當控制補貼投入,因地制宜地實行差異化補貼。在效率測算和影響因素分析中都可以發現,漁業補貼額在整個樣本觀測期中呈現出顯著的負效應,在那些處于規模報酬遞減狀態的地區中補貼投入的擴張已經不再能夠拉動補貼效率的提升,這表明當前我國大多數地區的海洋漁業補貼投入規模已經超過了其所需要的最優水平,如果繼續單純依賴增加要素投入的產業政策反而會抑制漁業的生產和發展,未來進一步調整和控制補貼規模勢在必行,各地漁業行政管理部門有必要加強對補貼政策落實情況的跟蹤和調研,因地制宜地開展漁業補貼政策,避免因過度補貼導致資源浪費和漁業資源的衰退;另一方面,對于那些補貼規模不足的地區而言,則有必要適當加大財政的支持力度,切實滿足當地漁業發展的需要,彌補潛在的生產力缺口,力求縮小漁業發展水平的區域差異。

第二,提升養殖水域的利用效率,避免盲目開發。實證結果表明,水產養殖面積的擴張對補貼效率提升的影響并不顯著,作為要素稟賦考量的生產面積對漁業資源開發利用的提升作用有限,因此水產養殖區可以適度控制生產規模,注重提升養殖面積的利用效率和生態經濟效益,防止盲目開發荒水荒灘,減輕當地的生態負荷,發展環境友好型漁業。

第三,加大漁業技術推廣的投入力度,走“科技興漁”之路。Tobit 回歸結果表明,水產技術推廣機構的數量與補貼效率存在顯著的正相關,但是從全要素生產率的分解結果來看,觀測期內發生的技術退步對Malmquist 指數產生了明顯的負影響。上述實證結果表明,當下我國漁業技術發展和應用推廣明顯不足,制約了補貼效率的提升和漁業資源的開發利用。針對目前漁業的發展困境,各地漁業部門應當積極推動制定和實施漁業技術推廣政策,通過對漁民進行技術推廣和技能培訓,保障漁業創新科技成果轉化為現實生產力,逐步構建以技術進步為導向的漁業經濟可持續發展模式。

第四,提高對漁業經濟的扶持力度,發展和壯大漁業產業規模。我國雖然是世界上最大的漁業生產和水產品貿易國,但是與發達國家相比,中國漁業產業主要以捕撈業和養殖業為主,水產加工業和休閑漁業等相關產業發展遲緩,產業規模化程度低,漁業對區域經濟發展的貢獻較弱,實證結果也表明漁業經濟產業規模的擴張對補貼效率的提升具有明顯的促進作用,未來我國有必要在政策上對漁業產業規模化運營予以重點支持,打造漁業產業的規模競爭力,為漁業補貼效率的提升以及漁業經濟的發展奠定良好的產業基礎。