美國重現河流工程的實踐與啟示

王巍巍

(中國城市規劃設計研究院,北京 100044)

城市河流重現就是將因城市建設而被覆蓋的河流重新恢復的生態工程。我國快速的城鎮化過程中,場地原有的小河、沖溝經常會被填埋或者變為地下渠道,一些大的河道也可能因城鎮開發而被埋入地下。主要有以下3個方面的原因:(1)河流價值的片面認知化。工業文明主導的城市建設中,地下管網逐漸代替地表水系成為節時、節地、高效運行的城市水系統,盡管地下管網能夠代替河流供排水的功能屬性,但不具備河流作為生態系統組成的自然屬性,河流價值的片面認知化是導致城鎮河流暗化的本質原因;(2)管理權限界定不清。目前我國已制定的法律法規主要針對防洪功能河道,而城市內大部分河流是源頭河溪或溝渠,主要承擔匯集地表雨水的排澇功能。針對排澇功能的城市河流還缺乏責權清晰、方法有效的管理,這成為城鎮河流被暗化的背后主因;(3)經濟利益驅動。土地開發會為地方政府帶來最直接的收益。將污染的河流暗化和填埋,也會減少城市治理污染的成本。因此,巨大的經濟利益河流價值的片面認知化也成為了城市河流被暗化的直接動因。

城市河流重現工程是一類重要的生態恢復工程。我國對城市河流的生態恢復相關研究較多,林俊強等(2018)對河流生態修復提出了頂層設計的方案,但針對城市暗河進行重現修復的研究文獻還相對較少。鄧佑峰等(2019)以深圳市觀瀾河龍華區段為例,對河流暗渠段的水環境影響進行了研究,結果顯示暗渠段由于易堆積垃圾等污染物,對整條河流的水質影響非常顯著。韓超(2019)通過相關案例提出水系再生的三大模式 :以生態修復為目標的再生模式、以經濟復興為目標的再生模式、以文化傳承為目標的再生模式。從實施層面看,我國城市河流的重現實踐才剛剛起步,一些河流重現工程都是在特定的時代背景下實施的,如2002年北京實施的轉河重現工程(張旺, 2004),聯通包公湖和龍亭湖的開封暗河水系再現工程等(王玉潔, 2009)。

美國二三十年代的快速城鎮化過程中,城鎮河流也遭遇了被填埋的困境(Urban Stream Daylighting Case Study Evaluations, 2007)。美國河流重現工程出現在上世紀70、80年代,主要受到了當時環保熱潮的影響,以1972年制定的清潔水法案(Clean Water Act)的頒布為代表。美國的環境保護局制定了一系列可持續雨水管理的最佳管理措施(BMPs)。很多城市都開始對不透水地面進行控制,一些城市的雨水費跟不透水地面比率也直接相關(李俊奇, 2010)。在這些政策的引導和鼓勵下,河流重現工程得以快速推進實施。近年我國也開始對城市雨水管理及排水防澇工作加大重視,2015年開始在全國范圍內推動海綿城市建設試點以及黑臭水體整治工作,越來越多的城市為了解決城市排澇安全及水環境問題,開始關注到河流重現工程。如福州市在黑臭河整理中,規劃將洪陣河的暗渠打開治理,并將其作為黑臭治理的重中之重。可見,對城市暗化河流的重現改造研究具有重要的現實意義。

1 多維視角下城市河流價值的重塑

城市河流既有自然河流屬性,又有其特殊性,其不同于大江大河,匯水區面積通常較小且開發建設面積比例高,受人類活動干擾大,這些均使得城市河流具有納污負荷重、降雨瞬時流量大等特點。城市對河流的功能需求也更為綜合復雜。首先,城市河流是城市水系統的重要環節,發揮著供水、排水、凈水以及雨洪調蓄等功能,是城市水系統的重要空間載體(邵益生, 2014);其次,城市河流線性連續的自然空間屬性,使其成為城市開放公共空間的最佳選擇,沿著城市河流最適宜建設城市綠道,城市濱水空間也常被當做重要的城市公共活動場所,城市核心景觀塑造之地。最后,城市河流也是城市生態系統的重要組成,是城市水生、水陸兩棲及鳥類等生物重要的棲息生存空間,是城市生物多樣性最為豐富的地區;城市河流也是天然的風廊,有利于城市空氣流動,減輕城市大氣污染物累積和緩解城市熱島效應。

綜上,城市河流的功能可概括為3個層次,為城市服務、為人的活動服務、為生態系統服務。城市功能和價值也應當從城市水系統、城市公共空間體系、城市生態系統3個維度去識別和認知。系統完整地認識河流的價值,是城市合理保護和利用河流的重要前提。

2 美國河流重現案例評析

通過對美國多年實施的河流重現案例進行梳理,本文試從優化城市水系統、提升城市公共空間以及改善城市生態環境3個維度,選擇代表性案例進行介紹。

2.1 優化城市水系統導向下的河流再現

2.1.1 凈化雨水為主自然河流具有自我凈化能力,而一旦變成暗河,水生態系統會遭到嚴重破壞,渠化河道流速的增加導致污染物停留時間縮短,水體自凈能力大幅下降。因此,河道重現無疑對水環境生態的改善具有重要意義。

美國桑頓河水質凈化渠是一個以環境改善為主的河流重現案例(The Thornton Creek Water Quality Channel Final Report, 2009)。桑頓河流域位于西雅圖東北部的城鎮高密集建成區。該改造項目處于桑頓河的源頭段,控制流域面積約2.8 km2。上世紀50年代,項目所在河段周邊開發為辦公區,河流被暗渠化。

圖1 桑頓河水質凈化渠平面圖(作者改繪)Fig.1 The layout of the Thornton creek water quality channel

圖2 桑頓河水質凈化渠實景照片Fig.2 The picture of the Thornton creek water quality channel

1994年,西雅圖城市總體規劃將該地區確定為城市中心,圍繞這條暗河該如何整治的問題始終困擾著西雅圖市政府。直到2013年,西雅圖市最終明確要重現這段河流,并結合雨水綠色基礎設施建設進行改造。河道設計為跌水池、多級生物滯留池、沉淀池三部分(圖1)。其中,多級生物滯留池承擔著凈化功能。超標降雨會通過保留的排水管道排到下游,以保證此段河流水質凈化功能的正常運行。改造后的水質凈化渠,成為了連接城市與下游河流的重要生態過渡,對下游河流水質的保持發揮了重要作用(圖2)。

2.1.2 擴容防洪為主河道暗化渠會導致城市的排水空間大為縮減,超標的雨水會沿著地面匯集,遇到大暴雨時就很容易產生城市內澇問題,這在美國東部高密度地區更為多見。

密西根州阿卡迪亞河(Arcadia Creek)重現工程就是一個在城市高密度建成區的改造案例(Daylighting Streams: Breathing Life into Urban Streams and Communities, 2000)。阿卡迪亞河位于密西根南部卡拉馬祖(Kalamazoo)市中心區,在100多年前該河流就因城市建設埋入地下。但隨著城市的擴張,原有的地下暗溝排水能力已變得非常不足,城市中心區洪澇頻發。

1986年,卡拉馬祖市重新啟動了中心城區13片街區的更新規劃,希望解決該片區的洪澇問題,同時重振老城區活力。綜合經濟技術及可實施性等多方面因素,最終確定在上游5片城市街區實施河道重現工程(圖3),改造河道總長度約470 m。由于當地地下水位已明顯下降,為增強河道保水能力,選擇了硬質化河底。受中心城區兩側開發建設的限制,5片改造街區中3個片區的河段采用混凝土垂直人工護岸,以保障有充足的行洪空間。另外兩個片區的河道護岸結合綠地廣場設計為梯級自然護坡。下游未改造的9片街區在保留原有暗渠的同時新建了一個排水管道,以滿足防洪排澇的安全要求。

阿卡迪亞河項目建成后,城區的洪澇問題得到有效解決,下游社區不再需要購買洪水保險。美國的洪水政策在很大程度上是受聯邦應急管理局(FEMA)管理的國家洪水保險計劃(NFIP)影響,在洪泛區的社區必須通過聯邦政府購買洪水保險。恢復后的河流周邊廣場每年都會舉辦藝術節,成為極具吸引力和活力的文化場所(圖4)。

2.2 提升城市公共空間體系導向下的河流再現

圖3 阿卡迪亞河改造范圍Fig.3 The location of the daylighting of Arcadia creek

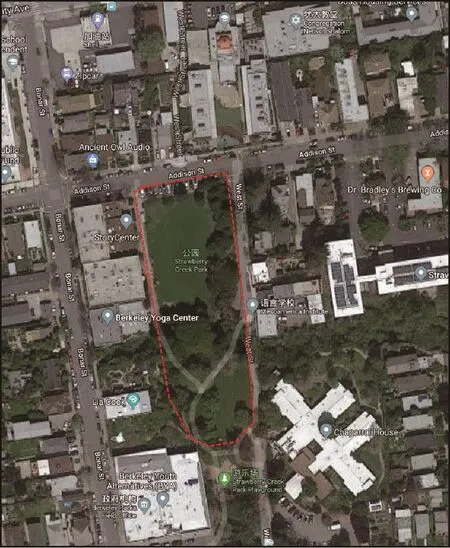

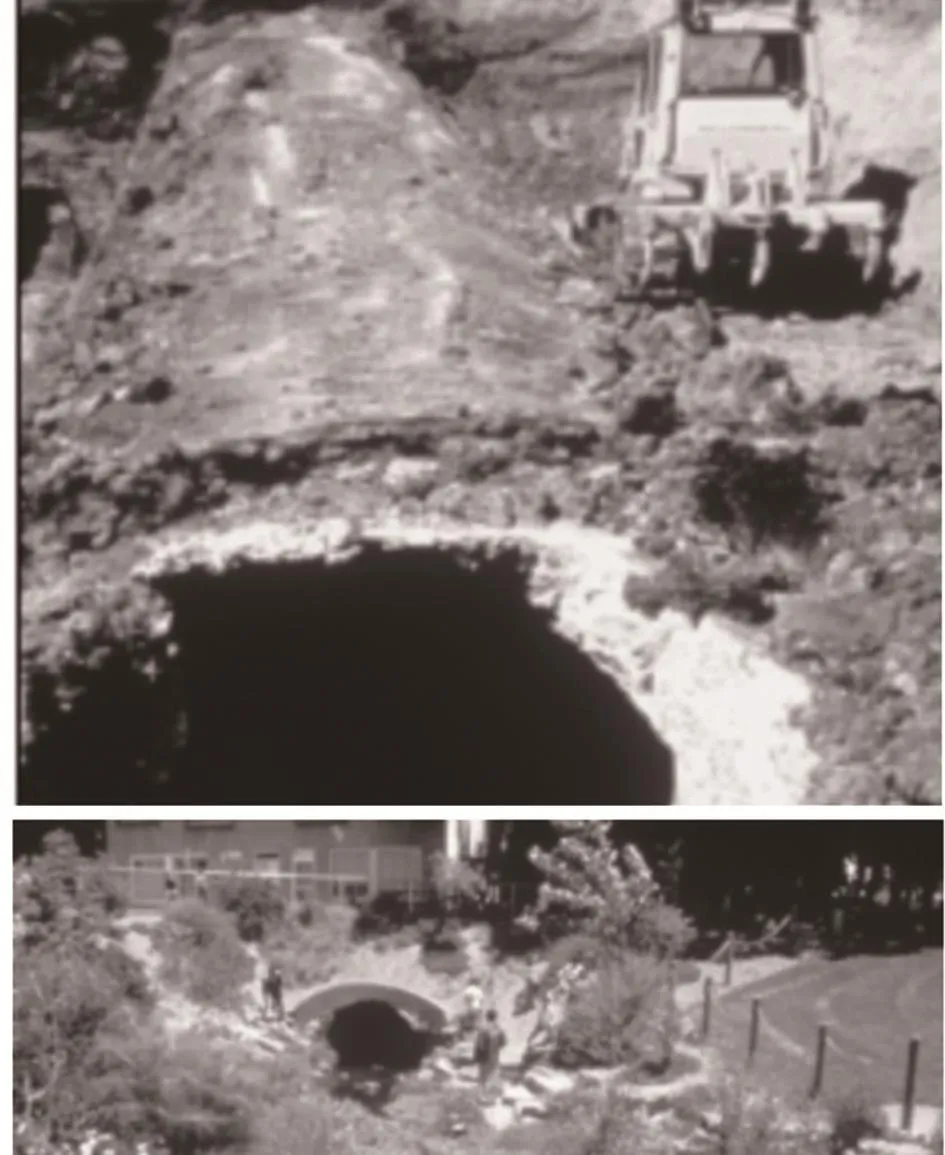

河道重現會為城市增加更多水域和綠地的自然公共空間,可吸引人氣,為城市帶來了更多的活力和發展動力。草莓河(Strawberry Creek)是美國河流重現工程實施較早的一個案例(Daylighting new life for buried stream, 2000)。草莓河位于加州伯克利市的一個商住混合社區內。歷史上由于鐵路的建設,河道被迫埋入地下,而當鐵路不再使用時,這塊場地便遭到廢棄。1984年,政府希望能夠重新利用這片廢棄地,并計劃改造為城市公園(圖5)。場地內約60 m長的河道得以恢復,為公園設計提供了不可多得的自然要素和亮點。通過河流重現工程的建設,使曾經犯罪率最高的區域成為了環境友好型、景色迷人的城市魅力地區(圖6)。重現后的河道也增強了城市的防洪能力。附近的舊磚房被重新利用為辦公場所及商業店鋪,帶動了城市功能的復蘇。

2.3 改善城市生態系統導向下的河流再現

圖5 草莓河河改造范圍圖 Fig.5 The location of the daylighting of Strawberry creek

在建設密度較高的城鎮,重現后的河流不得不選擇硬質化護岸以節約空間,而對于建設密度較低的郊區河流,更有條件恢復為接近自然的河流。詹金斯河(Jenkins Creek)重現項目位于西雅圖市東南方向的大王縣(Daylighting Streams: Breathing Life into Urban Streams and Communities,2000)。詹金斯河上游部分河段在上世紀五六十年代因高爾夫球場建設而被覆蓋,河道上游是一個湖泊,下游河段是很多魚類的棲息地,其中代表物種是大馬哈魚。每年11月至次年1月,是大馬哈魚的上游產卵期,所產幼魚會在次年2—4月向下游入海洋。由于上游河道暗化,阻擋了魚類洄游上游湖泊的通道。

1990年,當地政府開始實施河道重現工程,并把主要目標確定為最大限度恢復自然水文生境,滿足魚類洄游產卵需求。根據魚類洄游特征及對水質凈化的要求,方案對河道的流速形態進行了詳細設計。恢復河段大部分位于高爾夫球場內,因此方案要兼顧高爾夫球場使用需求。在水系與道路交叉口進行了河道下穿設計,采用直徑兩米的波紋金屬管,管道底部鋪墊礫石,模擬自然河道,方便魚類通過。為了減少河床在枯水期滲流,河道底部下面鋪了一層約0.15 m厚的粘土層,在地下泉眼處,依舊精心保留了滲水孔,以加強與地下水的交換,維護適宜魚類的水溫。項目建成后進行了連續3 a的生物監測,結果顯示大馬哈魚出現在改造河段區域,實現了既定生態恢復目標。

圖6 草莓河河改造前后對比圖(上圖為改造前,下圖為改造后) Fig.6 The Strawberry creek site pre- and post-construction

3 總結與啟示

總結來看,美國河流重現案例中城市河流改造的目的包括追求水質凈化及防洪安全、改善城市公共綠地空間和維護生物多樣性等。這些案例都有共同的特征,它們均重視經濟、社會與生態環境綜合效益的平衡,注重濱水空間的人性化設計以及與城市片區的整體更新和改造相結合。

我國正從以效率為先的工業文明走向生態優先、高質量發展、高品質生活導向的生態文明時期。重新審視城河關系,是實現城鎮向生態優先、綠色發展轉變的重要前提。從多維度去審視城市河流的價值,將暗化河流重現,既有助于增加城市的藍綠空間,改善城市的生態環境,也能為居民提供更多的公共活動空間。結合美國河流重現案例的經驗總結,對我國城市暗河重現恢復工作提出以下幾點建議。

3.1 多角度評估城市河流恢復的實施

暗化河流是城鎮發展一定歷史時期的產物,它符合當時的生產力水平,能夠滿足一定時期人們生活的需求。河流重現恢復也應當結合城鎮發展的客觀規律,注重從經濟、社會、生態等多角度去綜合評估方案實施的可行性。地下河流重現的最大阻礙來自于地面,即土地的權屬和利用方式。因此,城市暗河的改造應盡量結合城市片區的整體更新和功能置換,或是城市管網的改造等契機,統一謀劃、逐步推動,才能夠將河流改造的成本分攤,做到綜合效益最大。

3.2 合理確定城市河流的生態恢復目標

根據國外的相關研究(Christopher et al,2005),河流流域不透水地面比例達25%~40%及以上的河流,很難完全恢復到河流開發前的狀態,只能恢復河流的部分功能。美國城市河流的改造目標都沒有設定為恢復自然河流。中國城市的平均建設密度遠高于美國,城市河流恢復為自然狀態更加困難。因此,應客觀理性地審視河流重現目標,結合城市流域的特征綜合確定。對于硬化比例較高的城區,將河流恢復為城市雨水綠色基礎設施或防洪蓄洪空間更有現實意義。

3.3 重視濱水空間的人水互動

成功的美國河流重現案例無一例外都重視人類活動的參與,為城市提供了一個綠色公共活動空間,尤其是那些位于城市中心區的河流,改造后還會重新帶來城市社會經濟發展的動力。因此,我國城市河流重現改造中,要注重與河流周邊城市功能的銜接,并將人的參與度作為城市河流恢復設計成功與否的重要評價指標。

3.4 制定城市河流空間保護政策法規

我國正在制定國家空間規劃體系,建議在市縣層面的空間規劃編制辦法中,將水系藍線劃定作為市縣空間的強制管控內容。承擔重要排水防澇及環境凈化的河流水系,應逐步納入到藍線的管理范圍管控。從國家層面也應盡快研究制定城市水系藍線的劃定實施細則,明確藍線劃定及管控的具體技術方法。