中醫急診住培臨床思維教學體系的改革與展望?

曾瑞峰 賴 芳 李國煒 譚展鵬 李煥梅 李 俊 奚小土△

(1.廣州中醫藥大學第二附屬醫院,廣東省中醫院,廣東省中醫急癥研究重點實驗室,廣東 廣州 510120;2.廣州中醫藥大學,廣東 廣州 510006)

我國中醫住院醫師規范化培訓(以下簡稱規培)已經進入全面開展時期[1],由于急診科的特殊性,要求專科規培生必須具備在實踐中進行有效的跨專業合作的知識,技能和態度(KSA)[2]。崗位勝任力的培養,包括臨床思維、臨床技能的培訓,是規培教學的一項重要內容[3]。目前的規培培養模式對培養規培生的臨床思維能力效果不甚滿意[4]。為改變當下臨床思維方法的培訓現狀,提高急診規培質量,筆者所在的教學團隊嘗試進行改革探索。本研究就中醫規培中的急救臨床思維的培訓方式,制訂了一系列優化探索,現報告如下。

1 明確教學目標與教學內容

本團隊參考國外優秀的教學經驗,使用KSA模式(即知識、技能和態度),并遵循SMART原則(即具體的(specific)、可評價的(measurable)、適當的(appropri?ate)、切合實際的(realistic)、有時限的(timebound)[5],對急診專科教學目標進行重新定義。臨床思維方法,不單獨屬于KSA模式的一項,而是結合了K+A,既包括了在臨床決策所用到的病理生理、診斷標準等知識,又包括了在不同情況下選擇不同的思維模式(或決策方法)應對臨床的問題。本團隊通過比較、學習國內外的教學經驗,總結多年的臨床思維教學情況,提煉了以下4種常用的中醫急診臨床思維[6-12]。

1.1 模式識別法 模式識別法是指對表征事物的各種形式的信息進行處理和分析,以對事物進行描述、辨認、分類和解釋的過程。例如碰到“轉移性右下腹痛1 d”,第一印象可能是急性闌尾炎。這是相對簡單的臨床決策,操作簡明、迅速;但是過早下診斷和處理結論,易出現誤診漏診。

1.2 事件驅動法 事件驅動法即在患者診斷還沒有確定之前就給予患者癥狀或體征針對性治療,要求醫生排除可能出現的最壞的情況,快速評價和穩定患者,而不是確定診斷。例如急診室首診患者,在確定診斷的同時,采取吸氧、建立靜脈通路、監護等。這類決策方法的層級類似模式識別法,在急診科非常常用。

1.3 運用規則法 運用規則法是根據已有的經驗,制定出規則,當再發生類似事件時,套用現有規則進行事件處理使用,例如心動過速的處理流程圖等。這是相對較復雜的臨床決策,當醫師遇到不典型的臨床問題時,可以運用流程圖等方法進行鑒別和處理,能簡化臨床決策,最大化減少人為錯誤的概率。

1.4 假設演繹法 此決策方法涉及假設的生成、評估、完善和驗證。即從一般理論出發,依據這一理論推導出具體的假設,然后把假設應用于對具體現象的說明和解釋。此方法能避免過早的確定或否定,所以是最常用的臨床決策方法,但相對復雜,掌握較困難,不易用于教學。

2 厘清教學現狀,找準突破口

回顧目前的教學活動形式,以理論授課、模擬訓練、教學查房、臨床帶教為主的教學仍為醫學院校常用的教學手段,而且由于臨床任務的繁重,教學活動往往流于形式,師生互動少,啟發式的教學不多[13-14]。從知識的傳授,到學生能變化應用,是一項“四階梯”的過程[15]。本團隊提出針對不同的教學目標,應該選用不同的教學手段,其優缺點如下。

2.1 理論授課 此方式是最傳統的教學手段,優點是可以在實現一對多的教學,節約教師人力成本。但是,講授法忽視了學員的自主參與性和個體差異,難以激發學生學習興趣和積極性,對培養學生的表達能力及解決問題的能力存在困難[16]。因此,理論授課適用于“知識”的教學,及臨床思維上的模式識別法及事件驅動法這兩個層級較低的思維方法。

2.2 模擬訓練 模擬訓練因為能一定程度地還原臨床實際情況,并避免在真實臨床中產生的醫療差錯風險,所以在規培培訓中得到廣泛重視及開展。其形式主要包括基于計算機的人機對話訓練、任務訓練器、環境模擬、標準化患者(SP)、虛擬現實技術(VR)、基于計算機系統的高仿真模擬人[17]。人機對話訓練適用范圍與理論授課相仿;任務訓練器、VR主要適用于“技能”的學習,尤其是單項技能如心肺復蘇、四大穿刺等;高仿真模擬人、SP等由于貼合臨床,各個教學內容均可使用[18-19]。但是因為模擬訓練對培訓硬件、人力成本的要求很高,所以不主張應用在“知識”的教學;高仿真模擬人、SP更多地建議在高層級的臨床思維(如運用規則法、假設演繹法)和團隊協作的訓練中使用。

2.3 床旁教學 床旁教學來源于英文“Bedside Teach?ing”,指發生在真實的就診環境中的,以患者為基礎,以患者為導向的教學[20]。急診科的床旁教學主要包括病例討論、教學查房、診間教學。由于疾病的診斷越來越依賴現代化理化檢驗技術,以及床旁教學對教師的要求高,如今床旁教學的時間越來越少。但是,床旁教學能增強醫患溝通、學生的感受更直觀。因此,床旁教學更適合的教學內容是問診及溝通技巧、臨床查體以及臨床思維的訓練。床旁教學在主觀感受的內容教學,如中醫相關的查體(舌苔脈象),具有模擬訓練不能比擬的優勢。1)病例討論:是結合了案例為基礎的教學和研討會模式的教學方法,是一種以病例為核心、以問題為基礎、以學生為主體、以教師為主導的討論式教學方法,根據載體的不同又可分為案例教學法(CBL)、問題教學法(PBL)、任務教學法(TBL)[25-26]。2)教學查房:是指在臨床帶教老師組織下,以學員為主、師生互動,以真實病例為內容并行歸納總結的臨床教學活動,重在培養臨床思維,提升臨床崗位勝任力[27]。3)診間教學:由卓越住院醫師規范化培訓啟發式教學師資培訓課程提出的新型的教學手段,以患者為基礎,因人、因地、因時制宜,相對“隨性”的教學,強調時效性,簡短、碎片化的即時反饋,非常適合在急診科開展[28-29]。

3 教學形式的優化與重組

本團隊通過對中醫院規培生的特點進行回顧調研,發現學情特點為理論基礎相對薄弱,臨床壓力大,學習熱情不高。在此基礎上,本團隊對中醫急救臨床思維的培訓模式進行了優化,其內容如下。

3.1 明確圍繞急診常用臨床思維的教學目標 教學目標由本團隊反復商議,根據不同層級的規培生能力以及實際教學中的反饋進行修改。教學內容上著眼于急診科臨床的實際情況,去繁存簡,保留急救臨床思維的核心內容。現行教學方案的中醫規培生的急診臨床思維為:1)先救命,后治病(事件驅動法);2)病情評估(運用規則法);3)分級診療(運用規則法);4)降階梯思維(假設演繹法),分別對應不同層級的規培生進行教學。

3.2 優化教學模式,貼合規培生學情 明確臨床思維的教學目標后,根據臨床思維的層級,將教學目標與教學手段進行一一匹配。按照“四階梯”教學法[15],將知識傳授、模擬練習、臨床帶教、獨立實習的4個教學過程進行優化設計。通科培訓階段的培訓計劃:1)入科的第1~2周,將接受4個臨床思維的理論授課;2)入科的第3~6周,分批進行小班制的模擬訓練,重點進行“病情評估”與“分級診療”的思維訓練;3)入科后的臨床帶教過程,將4個臨床思維貫穿在診間教學中;4)出科前2周,對規培生進行考核,根據規培生的崗位勝任力決定是否進入獨立實習階段。專科培訓階段:因為在通科階段已經進行了相關的培訓,進入專科培訓階段的規培生將直接進入獨立實習階段,并由帶教老師負責診間的教學反饋。

3.3 模擬訓練與理論授課相結合 針對中醫規培生理論基礎薄弱的問題,本團隊對臨床思維的模擬訓練課程進行了修訂,參考四步教學法培訓模式,將培訓課程分解為視頻演示、理論授課、模擬練習、訓練后反饋4個步驟[30-31]。1)運用視頻演示對教學內容進行初步的展示;2)結合視頻演示對涉及的理論知識、臨床思維內容進行講解,并解答學員的當場提問;3)規培生在老師的指導下進行模擬的演練;4)根據演練的情況,進行啟發式的反饋。學員:模型:培訓師比例不高于10∶1∶1,課堂時間不少于90 min。

3.4 優化臨床思維的理論授課,提高規培生學習熱情 臨床思維的內容較為抽象、較難理解,而現代化的教學手段(如電子課件PPT)對大量信息的展示反而使規培生無法深刻體會思維過程[32]。因為板書教學具有可充分調動學生的積極性、可促進老師對教學內容的提煉、有利于對教學內容進行深入剖析的優勢[33]。因此,本團隊的臨床思維理論授課提倡采用PPT+板書教學的現場教學。

此外,本團隊利用普及化的通信技術,建立當月輪訓規培生微信群,以科室實際接觸的病例為引導,結合急診臨床思維,不定期地進行“微課”引導式的討論,強調培養自主思考、自主學習,激發學習興趣以及熱情,使規培生利用碎片化的時間進行學習。

3.5 提倡及優化診間教學,提高急診科床旁教學效能 床旁教學對臨床思維的提升更為有效,更受規培生歡迎[34]。傳統的床旁教學模式,包括規培生匯報病歷、體格檢查,帶教老師補充的問診及查體,分析討論、小結,用時較長,適合病情穩定、診斷相對明確的病例。而急診科的患者病情危重,處理時機稍縱即逝,帶教老師需同時保證患者和規培生雙方的安全。同時,本團隊認為急診臨床思維培訓需要一定的時效性。例如教學目標是讓規培生學會使用快速測定序貫器官衰竭評估表(qSOFA)對患者進行病情評估。試想一下,帶教老師在處理完患者后,立刻讓規培生對患者的病情進行回憶并評分好?還是在教學查房面對同一個患者但是在病情已經相對穩定時,規培生通過帶教老師的描述而想象當時的情況來評分好?哪個手段更真實、直觀、有效?顯然是前者。另外,本團隊要求診間教學要“因人、因地、因時制宜”,反饋時要求規培生進行簡短的病例匯報[35],一次反饋只解決一個小目標,時間不超過5 min。反饋方面,強調采用引導式的反饋模式(Debriefing),以學生為中心,帶教老師采取正面反饋,引導規培生陳述自己意見、分析思考,產生自己的想法,氛圍輕松,激發學習興趣[36-38]。

4 培訓需求及成效

本團隊對2018年3月至2019年2月期間,接受改進后臨床思維培養模式的規培生,在入科前、出科后進行不記名問卷調查,從而了解他們對輪科的培訓需要以及培訓滿意度。調查對象共246人,男生100人(40.6%)、女生142人(58.5%),兩名受訪者信息缺失;第1、2、3年規培生分別為112人(45.5%)、100人(40.6%)、34人(13.8%)。

4.1 培訓需求調查 調查結果顯示,規培生在入科前對急診科的各方面內容(知識、技能和態度)都有培訓需要,尤其對急救技能需求更明顯。教學形式方面,更期待模擬訓練以及床旁教學。筆者認為,規培生對模擬訓練、技術技能的培訓要求,更多的是為了應對技能考核。受訪者在對急診專科臨床思維不甚了解的情況下,仍對急診臨床思維有較大的學習要求,提示臨床思維與臨床實際工作的關系密切,及當前的培訓模式下臨床思維教學的缺失。

表1 規培生對急診科輪訓的培訓需要調查[n(%)]

4.2 教學質量與成效的滿意度評價 急診科輪訓后的滿意度調查顯示,受訪者對急診科教學的目標明確性、臨床實用性、授課速度、帶教反饋效果、課件質量、課堂氛圍等滿意度均接近90%。接近90%的受訪者表示床旁教學是急診科一項主要的教學活動。他們認為通過在急診科輪訓,能提高臨床能力的有229人(93.1%);95.1%(234人)的受訪者認為在急診科輪訓能樹立正確的價值觀(見表2)。受訪者認為在急診科輪訓得到最大的收獲分別是:1)急危重癥的識別、診斷、鑒別診斷與處理原則(109人,44.3%);2)急診特有的臨床思維(99人,40.2%);3)各種臨床技能(29人,11.8%);4)其他(9人,3.7%)。

表2 規培生對教學質量與成效的滿意度調查[n(%)]

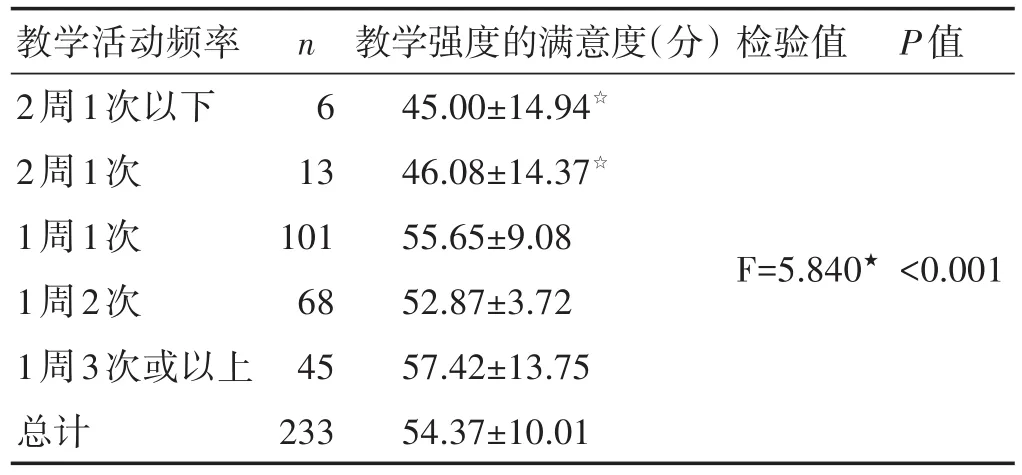

4.3 教學活動強度的滿意度調查 見表3。問卷請受訪者對教學活動強度的滿意度進行打分(0~100分),其中13人脫落,結果顯示總體評價不高[(54.37±10.01)分],提示在急診科高強度的臨床工作的前提下,規培生普遍認為臨床教學雖然能提高他們的崗位勝任力,但卻妨礙他們的工作以及休息;此外,值得注意的是,接受教學活動越多的受訪者,反而對教學強度的滿意度越高(P<0.05)。

表3 規培生對教學活動強度的滿意度調查

5 展望

通過本團隊的努力,目前我院中醫規培的臨床思維培訓模式已成雛形,并取得一定的成效。雖然,目前的規培教學與臨床工作是相得益彰,但卻又存在一定的矛盾關系。尤其在急診科,工作壓力、強度大,無論是帶教老師還是規培生,都無法同時兼顧臨床與教學。因此,除了需要更多的教學人才以及資源的投入外,臨床環境的改善更能提高教學質量。本教學團隊作為全國大型綜合性中醫院的急診科及重點研究室,下一步的工作重點是:1)堅持“走出去”,充分發揮本身學科影響力及輻射力,將本團隊的優秀教學經驗推廣到下級教學單位,形成上下聯動,互利共贏、多元平衡;2)鼓勵“引進來”,繼續引入國內外優秀帶教經驗以及教學法,實現教學團隊的標準化、國際化;3)完善規培生的考核制度,進一步探索基于崗位勝任力的中醫急診規培生能力的評價指標;4)做好教師團隊,尤其是年輕教師的培訓計劃以及績效考核,完善教師團隊的培訓制度以及激勵機制。

希望通過不懈的努力,將中醫規培生的臨床思維培訓繼續優化,結合技能培訓的項目,最終達到提高中醫急診規培生崗位勝任力的目的。

(利益沖突:無。致謝:感謝北京中國醫學科學院北京協和醫院劉繼海教授對本團隊的教學體系的改革提出寶貴的意見。作者貢獻聲明:曾瑞峰負責提出該研究命題、設計與文章撰寫;賴芳負責文獻查閱、資料收集與分析;李國煒、譚展鵬、李煥梅負責課程實施;李俊、奚小土負責總體研究思路設計、論文撰寫指導)