新冠肺炎疫情在郵輪上蔓延對其建造的啟示

施 楠,張曉穎,劉 斌

(上海海事大學 經濟管理學院,上海 201306)

0 引言

郵輪作為集休閑、娛樂為一體的海上旅行產品一度受到大眾的追捧。但2020年初,新冠肺炎的蔓延擴散,以及在“鉆石公主”號郵輪上呈現大規模暴發的趨勢,使得人們對郵輪旅行產生了恐慌。1月20日日本“鉆石公主”號郵輪駛出橫濱港,含船員在內船上共3 700多人,約一半乘客為日本人,其余乘客則來自全球56個國家和地區[1]。1月21日,“歌詩達·威尼斯”號郵輪從深圳蛇口母港出發,船上有旅客4 973名、船員1 249名。疫情暴發后,郵輪均需提前停港檢疫,而船上人員身份復雜、人員間接觸頻繁、用餐時間集中,使得潛在感染者與接觸者傳播幾率增大。即使發現疫情及時隔離,也存在其他病毒傳播途徑。由此可見,新冠病毒作為典型的傳染病極易在郵輪上擴散。所以,保障乘客健康、減少感染風險顯得尤為重要。因此,郵輪初期建造時就更應考慮到衛生安全。郝家鵬等[1]、莫志碩等[2]分析了新型冠狀病毒肺炎的臨床表現癥狀,柴光軍等[3]使用流行病學調查方法提出了新冠肺炎防控措施與策略。王昔琴等[4]、時令輝等[5]、YVETTE等[6]通過分析郵輪環境下傳染病的衛生風險和傳播途徑,提出了相對完善的郵輪防疫措施。袁媛等[7]分析了郵輪疫情發展規律和疫情傳播特點,從疫情發展趨勢、救治風險角度提出了防控建議。目前多數研究都是基于航行中突發衛生事件提出防控措施,很少從郵輪建造角度上對突發衛生問題進行預防和改進。本文通過文獻調查法和案例研究法并結合“鉆石公主”號郵輪事件及“歌詩達·威尼斯”號郵輪事件等,分析郵輪環境和新冠病毒的傳播風險,并在郵輪建造中的通風系統、公共管理系統、應急管理設施上提出了相應的改進建議。

1 新型冠狀病毒疫情的暴發

由新型冠狀病毒感染引起的“新型冠狀病毒肺炎”,簡稱“新冠肺炎”,2020年2月11日被世界衛生組織正式命名為“COVID-19”(Corona Virus Disease 2019),其病原體——新型冠狀病毒(SARS-CoV-2,Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2)未曾出現在人類病毒庫。新冠肺炎初期癥狀與普通感冒相似, 是一種急性發熱性肺炎,具有傳染性強、人傳染人、危害重的特點[3]。該病毒發病初期的主要表現為發熱,咳嗽、肌肉酸痛、乏力、腹瀉、咳痰、頭痛等癥狀,嚴重者會出現呼吸困難、衰竭以及肺部重度感染、甚至死亡等嚴重后果。目前已知新型冠狀病毒主要傳播途徑為呼吸道飛沫傳播和接觸傳播。在相對封閉的環境中長時間暴露于高濃度氣溶膠情況下存在經氣溶膠傳播的可能,其他傳播途徑尚待明確。相比于人體的其他器官,呼吸道一直處在與外界直接相互聯通的開放狀態。所以,很容易成為病毒侵入人體的通道。病毒肺炎的感染存在著潛伏期,潛伏期的時間不一致,一般為3~7 a,有的可達到14 a或更長,而且病毒在潛伏期內也具有一定的傳染性。

新冠病毒以其傳播速度快、傳播范圍廣的特點在短期內席卷全球,目前已有多艘郵輪上出現新冠肺炎的感染者,在全球各國的交通、醫療、旅游等行業緊急應對疫情的同時,各大郵輪建造企業也密切關注疫情發展形勢。由于病毒等病原體在生命體表面更適合病原的存活,加之初期對病毒來源的不確定性,使得這一未知病毒得以在人群中廣泛傳播。這一突發重大事件對2020年全球郵輪市場造成重大影響,這不僅關系到郵輪的公共衛生安全問題,也關系到郵輪本身建設中是否考慮到可能發生的公共安全事件。

2 新型冠狀病毒在郵輪上的傳播風險

2.1 郵輪的密閉性及空調回風系統增加傳染機率

為了使郵輪能適應海上的惡劣天氣及長時間的航行,郵輪在建造中會格外注重艙室的密閉性。以日本“鉆石公主”號為例,其海上郵輪的空間結構主要分為私人空間和公共空間。私人空間的客艙主要特征是空間狹小且密閉。飛沫混合在空氣中,極易形成氣溶膠,經過人體吸入后導致感染。餐廳、酒吧、劇場等大型公共空間,常常在一定活動時段內形成人群聚集,這給病毒傳播提供了絕佳環境。

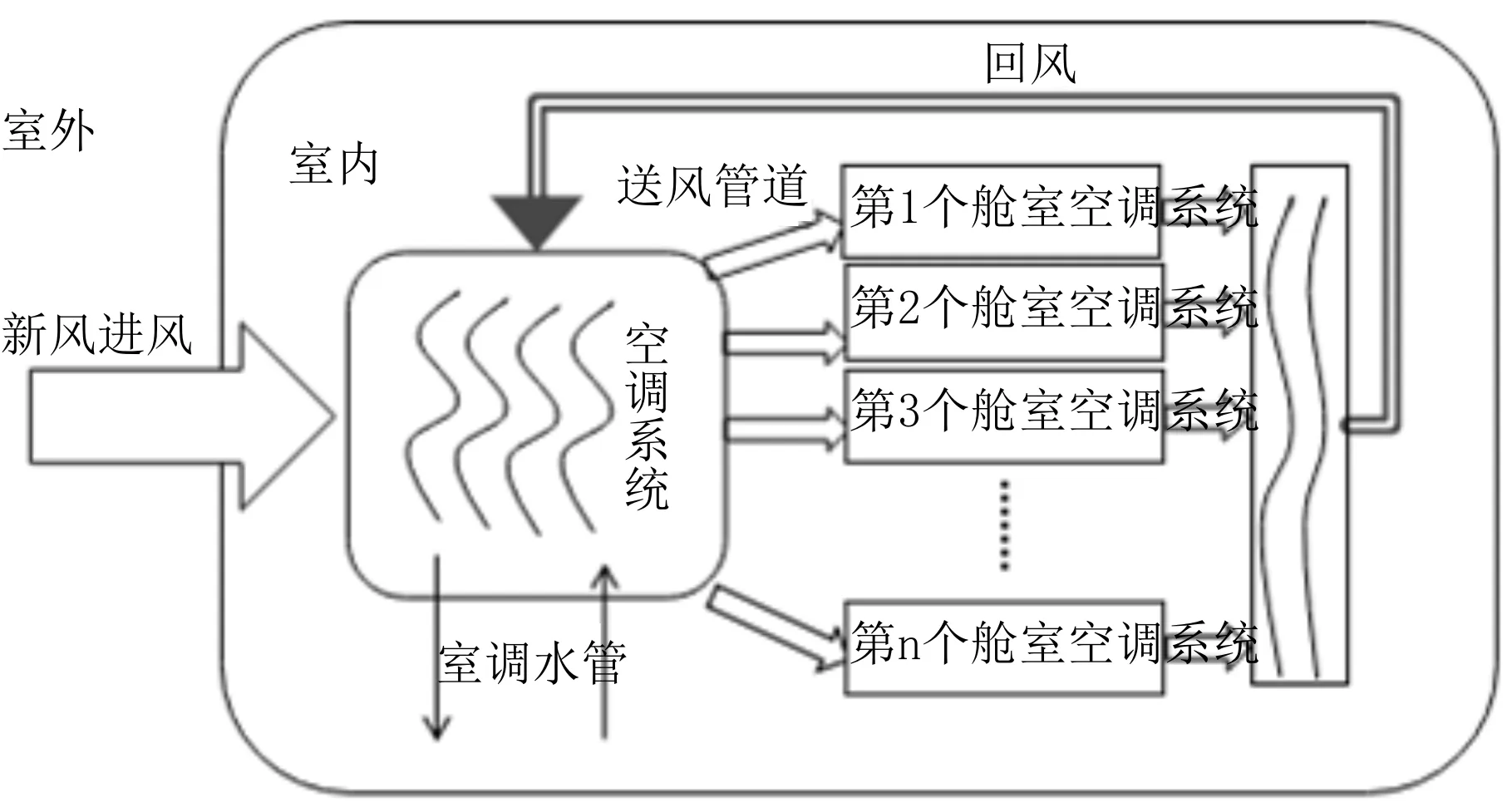

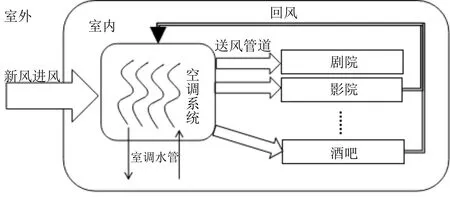

郵輪上的私人客艙根據有無自然空氣流動可以分為海景通風房和內艙房。“鉆石公主”號郵輪共有1 337間客艙,其中748間客艙設有專用陽臺,其余589間客艙均無可通風的窗戶。海景房可通過關閉空調系統,開窗通風,但其他房間空氣過濾則需通過中央空調系統進行[8]。中央空調系統上的空氣過濾系統與酒店標準相同。不同區域采用的空調方式也有所差異,體現在回風系統(即室內空氣的循環利用)上主要表現在以乘客、乘務員室為主的艙室采用局部回風(見圖1),在公共區域等空間較大的場所采用全區域回風系統。回風系統在循環過程中會將原本的室內空氣與一定比例的新鮮空氣混合重新傳入室內(見圖2)[9]。由于病毒在空氣中的存活能力較強,且相對復雜的郵輪回風系統,在運行時平衡和壓力的控制會由于送風量和排風量的差異而引起相對的正壓或負壓,同時由于部分客艙的封閉無窗的設定,使得堆積起來的污染物會沿走廊擴散,因此存在經回風系統病毒外擴的情況。

2.2 郵輪人員流動導致交叉感染

郵輪上人員密集程度高,乘客用餐、休閑娛樂時都會存在聚集狀態。由于郵輪上的乘客和員工來自世界各地,在年齡、背景上存在著多種差異。“鉆石公主”號之所以感染人數眾多,很大程度上與乘客年齡層有關。其中:80歲以上的人群多達226人,70~80歲之間有1 008人,60~70歲之間有910人,不到60歲的僅僅522人。高齡人群是新冠肺炎的高危人群,極易感染。除此以外,長時間航行在信息相對閉塞的海面,對陸地發生的疫情并不能及時作出反應[10]。即使在登船前對登船人員做了體溫測量等防控篩查,也有可能存在處于潛伏期無癥狀的冠狀病毒攜帶者,一旦在航行中出現新冠病毒攜帶者,那么疫情極易在郵輪上大規模暴發。除了乘客之間存在接觸,郵輪工作人員與乘客之間的接觸范圍更廣。郵輪上的員工主要分為3大類,分別為船員、工作人員和普通員工。船員主要負載航海駕駛和靠港固定,與乘客之間的接觸較少。工作人員主要包括郵輪上的舞臺演員、賭場員工等,位于休閑娛樂場地,與乘客接觸相對密集。普通員工主要包括客房服務人員、客艙管理員等。這部分員工與乘客接觸最為緊密,也最易通過飛沫途徑傳播病毒。

圖1 郵輪的空調局部回風系統(艙室)

圖2 郵輪的空調全區域回風系統(公共區域)

2.3 郵輪的應急措施及防疫方案不完備

由于此次疫情為新型的冠狀病毒,需要一定時間對病毒進行研究觀察,在此期間便需要有相應的應急措施。當疫情在郵輪上發生時,無法對乘客和船員采取像陸地上迅速的隔離或治療等措施。同時考慮到經濟性和郵輪的管轄權問題,即使郵輪上有確診或疑似患者,郵輪也不會立刻采取停船靠岸等衛生防疫反應。例如:“鉆石公主”號郵輪上1名乘客在2月1號確認感染了新型冠狀病毒后,還是按照原計劃繼續航行了4 a,并且還曾經在沖繩停靠觀光,甚至還有幾名乘客和船員乘坐飛機離開,這更加速了病毒的擴散[11]。另外,為了維持郵輪的正常運行,即使疫情在船上發生,一些船員仍然需要繼續提供一些必要的服務,這導致部分船員并沒有像乘客一樣完全隔離,而且還存在與病毒攜帶者的接觸風險。同時,郵輪上沒有專門的防疫專家,缺乏專業的指導,也由于檢測能力的有限,無法測試船上的所有人員是否感染,病患和未感染者沒有辦法及時區分隔離;而且在郵輪建造的時候艙室設計過于密集,整艘游輪無法能夠有效區分安全區與污染區,也沒有嚴格劃分隔離消毒的區域,所有人可以在這些區域隨意穿梭,導致防護措施難以到位。

《聯合國海洋法公約》中表示公海郵輪發生疫情時,當疫情十分嚴重時,應該考慮遠距離航行至本國有危及人身危險的可能性,船舶也可以就近選擇沿海國港口進行停靠[8]。同時,從個人權利保護角度出發,郵輪上所有乘客的國籍所屬國家都有義務讓船靠岸、進行救治。但是“鉆石公主”號則因存在確診病例,在海上漂泊了20多日,2月3號在日本橫濱靠港后全員開始接受檢疫,并在船上隔離14 a。“鉆石公主”號上的疫情暴發,可以看出郵輪上一旦有疫情暴發,將會涉及多國之間的協調,很難及時得到有效處理。因此,郵輪上疫情暴發后的快速處理顯得尤為關鍵。

3 啟示與建議

3.1 改造郵輪的通風管理系統

盡管暫無證據表明病毒能夠透過中央空調系統進行傳播,但由于病毒存在氣溶膠傳播的可能性,因此郵輪上通風管理系統也是防控疫情的重要一環,在郵輪建設中也要將可能發生的通風系統風險考慮進去。

對于疫情空調系統最關鍵有效的預防手段就是加大新風比例,暫停回風的運行。面對郵輪上的突發傳染疫情,艙室的開門關門、開窗關窗,都會排出或吸入含病毒空氣。因此郵輪建設上更需要靈活考慮室內通/排風策略,設立應急通風按鈕,加大新風流入比例,減少回風比例,公共區域的集中空調系統可以考慮在出風口內增加靜電殺菌過濾系統。獨立艙室的集中空調系統則適合利用艙室內外壓強新增獨立的全熱交換新風系統,以保證對空氣中的微小顆粒的處理。

3.2 構建郵輪的公共區域衛生管理系統

由于郵輪上人員眾多,當類似突發傳染病暴發時,缺乏像陸地上有效的醫療支援與保障。同時郵輪上信息閉塞,一旦疫情蔓延極易引起恐慌。因此,在建設過程中可以考慮在公共區域新增消毒管道,增強防護配置,在突發傳染病事件發生時能夠通過專用管道對公共區域統一實行封閉式消毒處理。除此以外,還需劃分郵輪上不同類別員工的活動區域。在規劃設計時要對郵輪工作人員和乘客的活動區域進行合理規劃與限制。例如:在主甲板設立離貨間和接待室,以控制外來人員進入船員的生活區。建立信息公開、防護到位、人員分區的區域衛生管理,避免突發疫情時的人員交叉感染。公共設施應可能采用新技術,例如郵輪內部的電梯可以采用無接觸式的感應電梯按鈕,利用“可交互全系空氣成像”技術,以實體形式將電梯按鈕呈現出來,減少船員和乘客之間的接觸。當今智能機器人的迅速發展,也可以在郵輪上投入使用智能服務機器人、智能消殺機器人,讓其負責提供一些簡單的服務,對郵輪進行消毒工作,降低病毒傳播可能。

3.3 完善郵輪的應急管理系統

在突發的公共衛生事件中最重要的就是建造隔離醫院,可以抵抗傳染病疫情的傳播,但是因為郵輪建設空間有限的原因,可能無法達到像獨立醫院那樣抵抗疫情的能力。郵輪的艙室建設基于成本原因,可能建造密度較小,所以當郵輪上發生嚴重傳染病疫情時,將會導致確診患者與其他人無法完全隔離,為此,如果在郵輪上建立相應的醫療空間,就可以確保在未來發生突發公共衛生事件時,郵輪能迅速地根據傳染病救治原則提供應急醫療,及時提供相關醫療救治與服務,減輕疫情傳染的危害。所以建議在建造郵輪確定建設規模的時候,除了普通居住艙式,應適度預留應急醫用房間的場地,當發生突發重大的公共衛生事件時,可以使用隔離患者的醫用房間。緊急醫用房間的建設盡量與普通艙室完全隔離開來,最大程度地降低病毒傳播的可能,一旦發現感染病毒的患者,可以立即隔離在獨立的醫用艙室,同時在醫用艙室內配備好相應的醫療設備,患者可以在短時間內進入隔離救治環境中,獲得一定的醫療救治,達到快速醫療、減少傳染的目的。而其他未被傳染的乘客可隔離在原本的艙室中,同時船員應迅速對全船公共區域進行消毒處理。為了完善郵輪上的應急管理,可以在郵輪上配備相應的防護設施,在公共場所配備消毒物品。一旦實現了這樣的規劃與設計,就可減少確診、疑似患者無法完全隔離造成交叉感染的機率,提升了未被感染人群的安全,降低了疫情擴散風險及乘客船員的恐慌。

4 結語

雖然郵輪建造中會考慮到航行中多種突發風險問題,但針對郵輪航行中突發流行性疾病的衛生防控問題的研究還遠遠不足。目前我國已開始本土郵輪的建造,而新型冠狀病毒仍在全球蔓延,關于該新型傳染病對郵輪建造影響的研究相對匱乏。本文考慮到航行中可能發生的突發重大傳染病問題,將更多的目光放到郵輪建造上,提出相應的改進建議,以希望在未來航行過程中減少郵輪上疫情大規模暴發的機率和人們對于郵輪旅行的恐慌,同時也為未來郵輪建造行業提供發展建議和改進措施。