橋梁水中樁基病害處治方案探討

林建茂

(1.福建省交通科研院有限公司;2.福建省路翔工程設計有限公司;3.福建省公路、水運工程重點實驗室,福州 350004)

隨著交通事業的快速發展, 我國已成為名副其實的橋梁基建大國。 橋梁號稱為道路的“咽喉”,其建設質量的好壞直接影響人民生命財產安全保障問題。 然而,由于早期設計技術標準、施工質量、運營管理水平等因素導致大部分橋梁均存在不同程度的質量缺陷。 樁基作為橋梁的承重結構之一,同時也是極易出現病害的構件,如河床下切、海水侵蝕、鋼筋外露銹跡等因素均會導致樁基承載力下降等嚴重問題,給社會帶來了重大安全隱患。

本文以某在役的跨江橋梁水中樁基病害維修加固為工程背景,詳細分析了水中樁基病害誘因、并對常見的樁基病害處治方法進行比選、 以及探討施工過程應注意的事項,該研究可為同類橋梁的樁基維修處治提供參考。

1 工程概況

某跨江橋建成于2004 年,全長485m,Ⅳ級航道,橋梁橋跨布置為[(5×35)+(45+80+45)+4×35]m,其中主橋采用預應力混凝土單箱單室箱形變截面連續剛構, 主孔下部為薄壁雙肢墩,群樁基礎;引橋上部結構為預應力混凝土T形截面連續梁,下部結構為柱式墩,鉆孔樁基礎,樁基混凝土強度標號均為C25。 設計行車荷載為超汽-20 級, 掛-120。

該橋4#~8# 墩常年處于水中,共有14 根樁基,分別為6 根直徑1.8m 和8 根直徑2.0m 兩種形式, 樁長28.3m~43.7m,局部水深達到9.8m。 平均水流速度1.8m/s,受上游水口電站泄洪及潮水影響,水流變化復雜,高低水位差約2.5m。 通過對其水下樁基進行專項攝影檢測,發現該橋水中樁基均存在不同程度的混凝土剝落、露石、鋼筋網銹蝕外露等嚴重病害,嚴重威脅到橋梁的正常使用功能。 其中典型樁基病害示意見圖1~2。

圖1 豎筋、箍筋外露、銹蝕

圖2 樁基頂部混凝土剝落、鋼筋網外露

2 樁基病害分析

2.1 施工質量缺陷

通過對14 根樁的病害位置對比分析發現,水中樁基頂部區域均出現系統性的鋼筋網外露,如圖2 所示。 其主要原因可歸為以下兩方面:

(1)鉆孔灌注樁灌注過程中,樁頂混凝土超灌量沒有滿足規范要求的0.8m 以上,使得砍樁后的樁頂段含有大量的浮渣、混凝土酥松等現象,最終導致樁頂區域混凝土強度沒有滿足設計要求。

(2)樁基頂部處于水面線處,常年受潮汐水位變化影響,樁基表面干濕不斷交替、水中攜帶的有害雜質與空氣中的氯離子等混合作用加速浪尖區段混凝土的剝落速率。

2.2 混凝土劣化

樁基采用的混凝土材質是一種不均勻的多空隙材質, 該介質處于水中不可避免受到外界有害介質的侵蝕或者導致結構出現損傷而發生劣化。 混凝土材質出現劣化主要與以下三個因素有關[1-2]:

(1)氯離子和硫酸根有害離子侵蝕。 當氯離子遇到鋼筋時形成閉合電路,使得鋼筋發生銹蝕、膨脹、脹裂;硫酸根離子與混凝土材料中的鋁酸鈣發生化學反應, 生成高硫型水化鋁酸雜質,促進樁身混凝土體積不斷增大,最后脹裂。

(2)混凝土材料成分中的活性氧化硅與堿性氧化物反應生成硅酸鹽膠凝,遇水后會不斷地吸水。體積無限膨脹,從而導致混凝土脹裂。

(3)樁基長期處于水中,江水溫度不斷地變化,會使得樁基混凝土一直處于凍融循環交替模式, 最終使得樁身表面出現混凝土剝落等病害。

2.3 鋼筋保護層不足

引起水下樁基鋼筋銹蝕的最根本因素是江水中含有大量的氯離子,當鋼筋保護層厚度不足時,混凝土碳化深度達到鋼筋表面時,外界氯離子就環繞在鋼筋四周,逐步侵蝕鋼筋表面的鈍化膜,一旦鈍化膜出現損傷后,在雜質的作用下,局部鋼筋就會形成銹蝕電池,從而加速鋼筋銹蝕速率。

2.4 水流沖刷

該河流隨水文環境變化顯著, 容易出現河床沖刷現象, 表現為樁基河床四周巖土不斷地被水流沖刷剝落,使得河床面不斷地下切。 另一方面,當樁基外露的面積增大后,在江水侵蝕介質等雜物作用下,也會加劇病害的發展速度,導致樁基耐久性出現大幅度的下降。

3 樁基病害處治方案比選

目前, 常見的樁基病害維修處治方法主要有水下玻纖套筒、增大樁基截面法和鋼套筒法三大類。以下分別對這三類方法特點展開分析。

3.1 玻纖套筒法

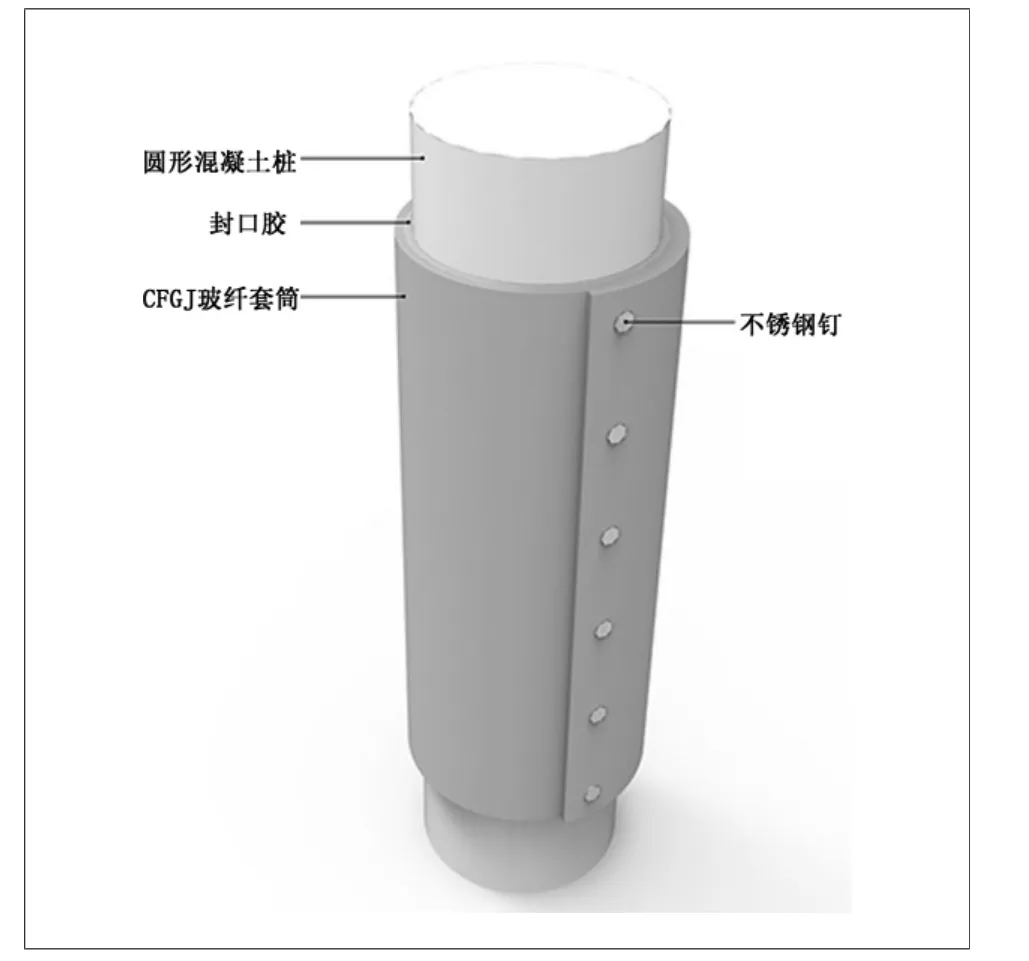

玻纖套筒法又稱為“夾克法”,是近年來一種新型的水下樁基修復和防護方式, 主要由玻纖套筒和環氧灌漿料組成,適用于混凝土樁、鋼管樁、木樁等材質耐久性處治。 該處治方案具有防腐蝕性能好、耐久性高、施工操作便捷(不需要圍堰等輔助措施)等優勢[3]。 其主要施工工藝流程: 放樣測量→工廠定做玻纖套筒→表面處理→玻纖套筒安裝→底部密封條安裝→泵送灌漿料灌注→頂部密封→完成。 維修處治示意見圖3。

圖3 水下玻纖套筒樁基處治示意圖

3.2 鋼護筒法

鋼護筒法是一種適用于樁基長期受水流沖刷嚴重、樁基受外力漂流物撞擊等影響導致結構表面出現各種病害,為了保證結構的安全性能,而在其外圍套箍一層鋼護筒,并往空隙灌注水下混凝土的一種修復方法。 其施工工藝主要流程: 樁基表面雜物鑿除→鋼護筒定制及安裝→灌漿導管安裝→混凝土澆筑→導管拆除→完成。 處治示意圖見圖4。

圖4 鋼護筒增大樁基截面示意圖

3.3 增大截面法

增大截面法是一種傳統的樁基維修處治方法。 該修復方法適用于樁基病害較為嚴重、 嚴重影響到結構的正常使用功能,為了降低橋梁的安全隱患,確保行車安全,改善樁基的安全使用壽命而采取的一種加固維修方法。 但該方法處治總體費用高,需要搭設棧橋、圍堰等輔助措施,工期較長[4]。 其施工工藝主要流程: 施工準備→施工便道→圍堰施工→搭設施工平臺→鑿除缺陷混凝土→植筋掛網→澆筑混凝土→養護→完成。 維修處治示意見圖5。

圖5 增大樁基截面示意圖

3.4 方案比選

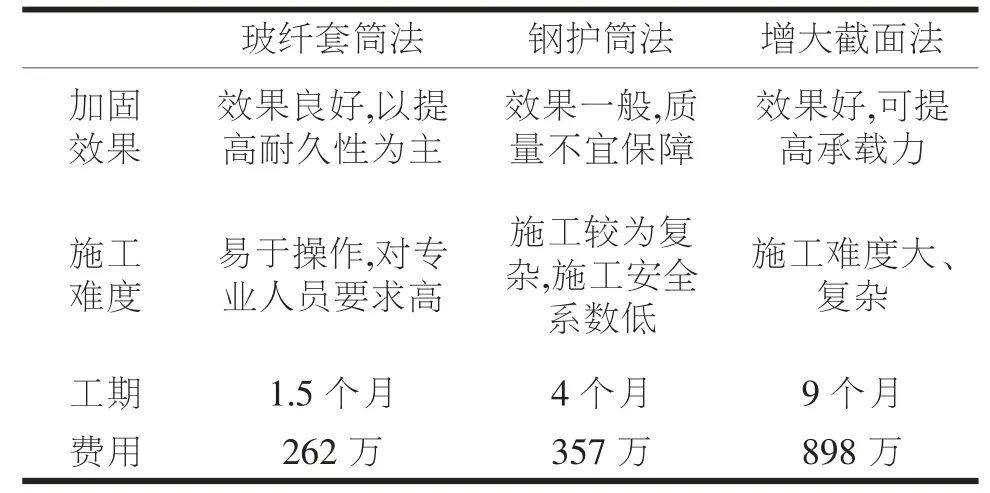

玻纖套筒法是一種采用新型化學材料處治的方法,可有效改善原有結構的耐腐蝕、鹽堿、抗凍融等外界環境因素影響, 但該方法采用新材料其加固質量效果有待進一步考驗;鋼護筒法技術較為成熟,處治質量也較為理想,但該方法不適用于深水環境, 施工安全得不到有效保障,且需要較大的操作空間,在群樁式樁基中無法展開;增大截面法是一種傳統的處治方法, 該方法對樁基處治不受水深影響,且加固質量可得到充分的保障,但需要輔助措施,總體造價昂貴[5]。 分別從加固效果、施工難度、工期和費用等方面進行三種處治方案比選,詳見表1。

表1 三種處治方案比選

綜合各方面因素權衡考慮, 建議采用玻纖套筒法處治方案,可最大程度降低施工對周邊環境的影響、造價最低,且施工安全有保障,較為適合本項目實際情況。

4 玻纖套筒施工技術要點

嚴格把控好玻纖套筒處治法施工過程中的每一個環節,是保證樁基加固質量的最重要途徑。 實踐表明樁基舊表面處治、玻纖套筒安裝、灌漿料三個環節是該方法處治的核心工藝環節。

4.1 樁基舊表面處治

能否將樁基表面的舊雜物清洗干凈, 是影響處治后玻纖材料與樁基形成整體性的一個關鍵。 由于樁基長期處于水中,表面有大量微生物、苔蘚和泥土等雜物附著,需要潛水員用鋼絲等工具潛入水中對其表面認真清理干凈,直至樁基表面露出新鮮的混凝土,并采用高壓水槍對其沖洗干凈。

4.2 玻纖套筒安裝

玻纖套筒材料是由專業的廠家生產定制, 運至現場實施前,應嚴格檢查相關產品證書,并現場再次抽樣檢查,對不合格的產品,一律禁止使用。產品經過驗收合格后,采用配套的固定限位器,確保套筒與樁基間距一致,并控制好緊固帶和不銹鋼釘的間距,保證玻纖套筒安裝牢固、不偏位。

4.3 灌漿料

灌漿料包括兩個內容, 一是指環氧灌漿料材料的配制,二是指灌漿料灌注過程中應注意的事項。 拌制灌漿料時,應嚴格按照設計配合比攪拌,采用精度較高儀器稱量,且裝料桶應是干凈的空桶, 每次添加的拌制灌漿料不宜過多,以免造成浪費和配合比不準確,并控制好拌和料的均勻性,在規定的時間內將其用完,以免材料發生變異。

灌注過程中應時時監測套筒的密封情況, 若出現漏漿現象因立即停止,并采取有效措施堵塞后,方可繼續灌注;第一次灌注封底灌漿料高度宜為15cm 后暫停,待封底灌漿料固化后方可繼續灌注剩余的水下環氧灌漿料。澆筑過程中應控制好速度,避免速度過快,導致玻纖套筒與樁基之間出現真空現象, 另一方面要多次插導導管保證灌漿料的密實度,直至套筒內的水全部排干為止。

5 結束語

現有的跨江橋梁樁基均存在不同程度的質量缺陷,其病害處治方案是否合理, 直接關乎到整個橋梁的使用壽命與安全。 設計人員應結合實際橋梁狀況準確分析病害產生的誘因,并綜合考慮處治后的質量、可行性以及經濟效益等因素,從而做出相應的處治方案。