中部六省交通運輸業全要素碳排放效率測度及分析*

王艷秋, 蔣惠園, 方晨晨, 盧升榮

(1.武漢理工大學 交通學院, 湖北 武漢 430063 ;2.湖北大學 商學院, 湖北 武漢 430063)

全球環境污染日益嚴重,這與人類活動造成的CO2等溫室氣體排放密不可分。交通運輸業是國民經濟和社會發展的基礎性、先導性產業,也是高能耗、高排放產業。中部地區相較于東部地區整體經濟發展水平較落后且人口眾多,碳減排壓力巨大,對中部六省交通運輸業全要素碳排放效率進行研究具有理論和現實意義。

碳排放效率是指一定時間內投入單位生產要素進行生產活動所帶來的期望產出及碳排放量,包括單要素碳排放效率和全要素碳排放效率。單要素碳排放效率是指碳排放量與單個投入變量的比值,無法度量多種影響因素同時作用下的碳排放效率值,且忽略了能源結構、產業結構等因素的影響;全要素碳排放效率是指綜合研究勞動、資本、能源等投入指標及GDP、換算周轉量、碳排放量等產出指標的碳排放效率。現階段,大多數學者采用隨機前沿分析法(SFA)和數據包絡分析法(DEA)測算全要素碳排放效率,因采用傳統DEA模型進行效率測度未考慮投入產出的松弛性問題,往往不夠準確,一些學者運用由傳統DEA模型衍生出的非徑向非角度SBM模型進行測算。韓一杰等以中國各地區鋼鐵行業為研究對象,應用超效率DEA模型對其能源效率及節能減排潛力進行了分析;Yongrok Choi等采用SBM模型估計了中國能源CO2排放效率和邊際減排成本;宋震、袁長偉等運用SBM-DEA模型測算并對比分析了中國各省交通運輸業碳排放效率的差異;王騰等基于非期望產出的超效率SBM模型構建港口能源效率評價模型,對上海港2008—2016年能源效率進行了實證研究。為了解全要素效率的動態變化,部分學者將ML指數與DEA結合起來進行研究,如王白雪等利用超效率SBM模型并借助ML指數分析了北京市公共交通系統的全要素碳排放效率跨期動態變化情況,馮新宇利用ML指數對全國建筑業的碳排放效率進行了動態分析,吳傳清等運用ML指數法研究了長江經濟帶全要素能源效率的時空分布差異。但對交通運輸領域的研究不多,且在指標選取方面大多以地區GDP作為期望產出,不符合交通運輸業的特征。因此,該文以中部六省交通運輸業為研究對象,選取換算周轉量為期望產出,在構建包含非期望產出的Super-SBM模型的基礎上,構建ML指數模型對中部六省交通運輸業全要素碳排放效率進行動態分析,并運用莫蘭指數對其空間自相關性進行分析。

1 Super-SBM-ML指數測度模型構建

1.1 測度方法選擇與模型構建

1.1.1 Super-SBM模型

DEA是一種前沿分析法,其本質是將各決策單元的投入和產出指標值投影到運用數學規劃方法建立的一個生產前沿面上,計算每個決策單元的效率值。傳統DEA模型由于其具有徑向性等諸多嚴格假定,其評價結果存在偏差,無法考慮非期望產出等負外部效益。為此,Kaoru Tone提出基于松弛變量測度的非徑向非角度SBM模型,將松弛變量直接引入目標函數,為了考慮非期望等負面外部效益,構造出基于非期望產出的SBM模型;鑒于在使用基于非期望產出的SBM模型計算時通常會出現多個評價單元的效率值為1的情形,在此基礎上又提出Super-SBM模型。

非期望產出的Super-SBM模型可寫為:

(1)

(2)

1.1.2 ML指數模型

Chung Y. H.等將包含壞產出的方向距離函數應用于Malmquist模型,并將得到的Malmquist指數稱為ML生產率指數。在規模報酬不變(CRS)假設下,ML指數可分解為技術效率變化指數MLEC與技術進步指數MLTC;在規模報酬可變(VRS)假設下,可將技術效率變化指數分解為純技術效率變化指數MLPEC與規模效率變化指數MLSEC。計算公式如下:

(3)

(4)

(5)

1.2 投入產出指標選擇

以中部六省2007—2016年實際情況為決策單元,根據交通運輸業特征,選取勞動、資本和能源3個投入指標,換算周轉量、二氧化碳排放量分別作為期望產出和非期望產出指標,對中部六省交通運輸業的全要素碳排放效率進行測算。指標數據來源于2007—2016年中部六省統計年鑒、中國統計局、《中國能源統計年鑒》并經過計算整理得出。

1.2.1 投入指標

(1) 勞動。采用中部六省交通運輸、倉儲和郵政業上年末從業人員數和本年末從業人員數的平均值作為本年的勞動力投入。

(2) 資本。選取資本存量作為資本投入。由于無法從年鑒中獲得,借鑒王維國等提出的“永續盤存法”進行資本存量測算,公式如下:

(6)

式中:n為中部六省編號;Knt、Kn(t-1)分別為n省第t、t-1年的資本存量值;Int為n省交通運輸、倉儲和郵政業按當期價格計算的固定資產投資額,以2006年n省交通運輸、倉儲和郵政業新增固定資產的10倍為基準;Pnt為投資價格指數;γ為交通運輸、倉儲和郵政業資本折舊率,取9.66%。

(3) 能源。將交通運輸、倉儲和郵政業生產運營所消耗的各類能源作為能源投入。由于能源消費種類不同,需將不同類型能源消費量統一折算成標準煤后匯總,計算公式如下:

Q=∑θt×Et

(7)

式中:Q為交通運輸業能源消耗總量;θt為第t種能源的折標準煤系數(見表1);Et為第t種能源消耗量。

表1 各種能源的折標準煤系數

1.2.2 產出指標

(1) 換算周轉量。交通運輸業的產出在價值形態上是交通運輸業的總產值,但在實用價值形態上表現為周轉量,包括貨物周轉量和旅客周轉量。借鑒喻潔等換算周轉量轉化方法,將客運周轉量轉換為貨運周轉量。各種運輸方式的轉換系數見表2。

表2 各種運輸方式客運周轉量換算因子

(2) 二氧化碳排放量。“自上而下”法和“自下而上”法是當前二氧化碳排放量的主要測算方法。采用“自上而下”法,應用IPCC公布的二氧化碳排放因子數據,以8種主要能源(煤炭、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、天然氣)消耗為基準測算中部六省交通運輸業的碳排放量。各種能源的二氧化碳排放因子見表3。

表3 各種能源的二氧化碳排放因子

2 全要素碳排放效率測度及分析

2.1 全要素碳排放效率測度結果

基于2007—2016年中部六省交通運輸業面板數據,利用Super-SBM測度模型,綜合考慮非期望產出,運用MaxDEA6.8pro軟件測算各省交通運輸業全要素碳排放效率,結果見表4、圖1、圖2。

表4 2007—2016年中部六省交通運輸業全要素碳排放效率

根據表4、圖1、圖2,中部六省交通運輸業的全要素碳排放效率平均值為0.97,處于無效率狀態,有待提高。安徽、江西、山西交通運輸業的全要素碳排放效率大于0.9,全要素碳排放效率較高;河南、湖北、湖南交通運輸業的全要素碳排放效率小于0.9,全要素碳排放效率較低。從各省情況來看,僅安徽的全要素碳排放效率呈現上升趨勢并一直處于技術前沿面上;江西的全要素碳排放效率整體處于上升態勢,2012年有一個較小回落,但仍處于技術前沿面上;河南總體呈現下降趨勢,在2008年有一個小小的回升,2007、2009、2010、2011年處于技術前沿面上;山西總體呈現穩定的態勢,2011年有一個較小的回落,在2013年又有一個回升,總體水平保持不變;湖南總體呈現下降趨勢,僅2007年的全要素碳排放效率處于技術前沿面上;湖北總體呈現穩定的態勢,但2007—2016年的全要素碳排放效率均未處于技術前沿面上。

圖1 2007—2016年中部六省交通運輸業全要素碳排放效率

圖2 2007—2016年中部六省交通運輸業全要素碳排放效率空間格局

2.2 全要素碳排放效率的演變分析

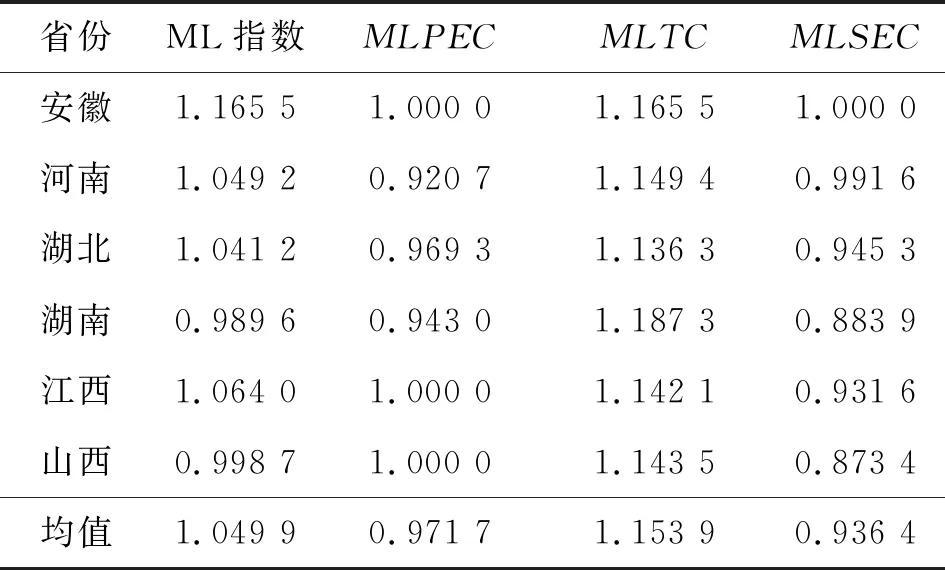

在測算中部六省交通運輸業全要素碳排放效率的基礎上,利用ML指數模型研究2007—2016年各省交通運輸業全要素碳排放效率的演變過程,并將ML指數分解為純技術效率變化指數MLPEC、規模效率變化指數MLSEC、技術進步指數MLTC。分析結果見表5、圖3。

表5 中部六省交通運輸業全要素碳排放效率變動及分解

圖3 中部六省交通運輸業全要素碳排放效率變動及分解

2.2.1 總體分析

根據表5,從整個中部六省來看,交通運輸業純技術效率下降2.83%、技術進步率上升15.39%、規模效率下降6.36%。其中:純技術效率變化不大,表明整體而言中部六省交通運輸業運營管理水平沒有明顯進步;技術進步顯著是中部六省交通運輸業碳排放效率上升的絕對驅動因素;規模效率下降較明顯,是中部六省交通運輸業碳排放效率下降的主要因素。說明技術進步是提升中部六省交通運輸業碳排放效率水平的重要原因,中部六省交通運輸業應著力于提高發展過程中的技術含量,實施高質量發展。

2.2.2 省際層面

根據圖3,大部分省份交通運輸業全要素碳排放效率ML指數大于1,表明研究期間其全要素碳排放效率處于上升趨勢,湖南和山西的全要素碳排放效率略有下降。

(1) 純技術效率。安徽、江西、山西三省的純技術效率等于1,未發生變化;河南、湖北、湖南三省的純技術效率小于1,處于下降狀態,其中河南、湖南下降較明顯(分別下降7.93%、5.70%),表明這些省的交通運輸業運營管理水平有待進一步提高。綜合表現為中部六省交通運輸業運營管理水平有所降低、純技術效率變化不大。

(2) 技術進步率。各省技術進步率均大于1,增長最少的是湖北省的13.63%,增長最多的湖南省的18.73%。表明隨著生態環保日漸被重視,中部六省交通運輸業更著力于運輸生產過程中設備設施的更新改造、升級換代,節能減排技術得到更廣泛、更深入的應用。綜合表現為中部六省交通運輸業技術進步明顯。

(3) 規模效率。僅安徽省的規模效率等于1,其他五省的規模效率均小于1。其中河南的規模效率略小于1,表明其規模效率在研究期間變化不大;湖北、江西的規模效率下降較大,湖南、山西的規模效率下降明顯,表明這些省的社會經濟及交通運輸業發展水平相對落后,交通運輸業規模與其他省相比較小。綜合表現為中部六省交通運輸業規模效率下降,中部六省交通運輸業不能簡單地增大規模、粗放式發展,而應追求精細化、高質量發展。

2.3 全要素碳排放效率的空間自相關性

Anselin L.認為幾乎所有空間數據都有空間依賴性或空間自相關的特征。為研究中部六省交通運輸業全要素碳排放效率之間的空間關系,對其全局、局部自相關性進行檢驗。

2.3.1 全局空間自相關

全局空間自相關用來分析研究對象總體的空間關聯和空間差異程度,判斷是否存在空間集聚現象。全局莫蘭指數I表達式見式(8),I∈[-1,1]。I>0時,表示各地區在空間上存在正相關;I=0時,表示各地區在空間上不存在相關性;I<0時,表示各地區在空間上存在負相關。

(8)

用標準化統計量Z檢驗空間自相關的顯著水平,其表達式見式(9)。Z值為正且顯著時,表明存在顯著正的空間自相關,即相似的觀測值(高值或低值)趨于空間集聚;Z值為負且顯著時,表明存在顯著負的空間自相關,相似的觀測值趨于分散分布;Z=0時,觀測值呈獨立隨機分布。

(9)

式中:E(I)為觀測變量自相關性的期望;VAR(I)為方差。

運用Stata軟件計算各省交通運輸業全要素碳排放效率的全局莫蘭指數I,結果見表6。

表6 2007—2016年中部六省交通運輸業全要素碳排放效率的全局空間自相關性檢驗結果

由表6可知:2007—2016年中部六省交通運輸業全要素碳排放效率的全局莫蘭指數I為(-0.364,-0.057)且均未通過10%的顯著性檢驗,表明各省交通運輸業全要素碳排放效率呈現較弱的負相關性,產生了類似“虹吸效應”的負向溢出效應。

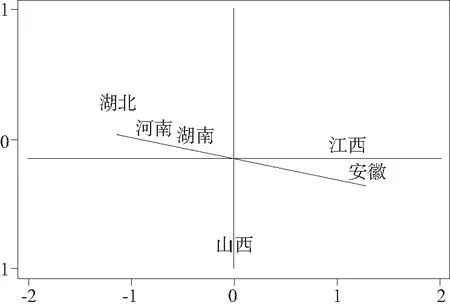

2.3.2 局域空間自相關

為進一步探討各省交通運輸業全要素碳排放效率是否存在局域自相關,通過全局莫蘭指數I散點圖、局域空間自相關分析更準確地把握空間要素的異質性特性。全局莫蘭指數I散點圖由4個象限組成,分別表示研究區域與周圍區域屬性值的4種不同空間相關關系,4個象限按照空間結構分為高-高、低-高、低-低和高-低4種集聚類型,通常用HH、LH、LL、HL表示,分別對應第一象限到第四象限。2007、2016年各省交通運輸業全要素碳排放效率的全局莫蘭指數I散點圖分別見圖4、圖5。

由圖4可知:2007年,山西分布在第一象限,其交通運輸業全要素碳排放效率大于1,為高-高局部自相關空間關系集群;湖北分布于第二象限,為低-高局部自相關空間關系集群;江西、河南、安徽、湖南分布于第四象限,為高-低局部自相關空間關系集群。

圖4 2007年中部六省交通運輸業全要素碳排放效率全局莫蘭指數I散點圖

圖5 2016年中部六省交通運輸業全要素碳排放效率全局莫蘭指數I散點圖

由圖5可知:2016年,江西分布在第一象限,為高-高局部自相關空間關系集群;湖北、湖南、河南分布在第二象限,為低-高局部自相關空間關系集群;安徽、山西分布在第四象限,為高-低局部自相關空間關系集群。

綜合圖4、圖5可知:隨著時間的推移,各省交通運輸業全要素碳排放效率的空間相關關系發生顯著變化。山西、江西的交通運輸業發展存在一定的正向拉動作用,呈現高-高發展的良性循環,其余省份處于第二、四象限,全要素碳排放效率呈現負相關關系。整體來看,各省交通運輸業發展缺乏聯動性,未能形成全局性的“高效率省帶動周邊省高效發展”的良性互動,這也是未來發展中急需解決的問題。

3 結論與建議

構建Super-SBM-ML指數模型測度中部六省交通運輸業全要素碳排放效率,并對其演變特征進行分析,得到如下主要結論:1) 中部六省交通運輸業全要素碳排放效率平均值為0.97,處于無效率狀態,有待提高;各省交通運輸業在發展過程中更多關注所創造的周轉量增長,對其造成的環境污染的關注力度不夠,造成整體效率低下,交通運輸業發展處于粗放、低水平、低質量階段。2) 中部六省交通運輸業全要素碳排放效率的ML指數上升4.99%,純技術效率和規模效率處于下降趨勢,技術進步率處于上升趨勢,技術進步是提升中部六省交通運輸業整體全要素碳排放效率的重要因素。3) 中部六省交通運輸業全要素碳排放效率的全局莫蘭指數均為負值,呈現較弱的負相關性,除山西、江西處于全局莫蘭指數散點圖第一象限外,其余省大多處于第二、四象限,各省交通運輸業發展缺乏聯動性,尚未形成全局性的“高效率省帶動周邊省高效發展”的良性互動。

現階段中部六省交通運輸業全要素碳排放效率仍有進一步提升的空間,中部六省交通運輸業綠色發展應加強區域聯動,重點關注交通運輸技術水平的有效提升,以技術進步驅動交通運輸業低碳發展。建議如下:1) 提升交通運輸信息技術水平,打造中部六省交通運輸信息平臺,增強信息的交互性與共享性,提高運輸效率。2) 促進低碳技術開發和應用,加快專業化、標準化及新能源、清潔能源載運工具等運輸裝備制造及充電、加氣設施設備制造的技術進步。3) 鼓勵企業引進、培育高水平交通運輸技術人才,提高交通運輸業人力資本水平等知識型“軟技術”。4) 合理配置交通基礎設施建設,加強區域聯動發展;加強技術交流和合作,促進先進的節能減排技術向相對落后地區轉移。