資本主義美的形態由“自由”向“妄為”演變(上)

朱亦一

隨著法國資產階級革命的勝利,資產階級社會的發展,人類開啟了一個新的文明的歷史進程,一個新的理想——“自由、平等、博愛”誕生了,將去攀登歷史的高峰。可是,在私有制下能實現它的全民性的“自由、平等、博愛”嗎?

法國資產階級革命勝利以后,在藝術界出現了一個新的動向——批判現實主義。這時,一些進步的藝術家——用自己的生命、用自己的鮮血跟著新生階級義無反顧地創建新制度的革命志士,結果發現他們原來獻身的事業,并不是他們想象中的那個具有全民性自由、平等、博愛的理想社會,因此,批判現實主義應運而生。

“當農奴制度被推翻而‘自由資本主義社會出現的時候,立刻就暴露出一個事實,即這種自由意味著壓迫和剝削勞動者的一種新制度。于是反映這種壓迫并且表示反對這種壓迫的各種社會主義學說就立刻產生了。”

為什么各種社會主義學說在那個時候紛紛出現?原因就在于人們在獲得了自由、平等、博愛理念,在啟蒙主義運動之后,對自由的向往上升到了一個更高的層面。

《高康大》《議會》直接把大腹便便的資產階級貪得無厭的形象刻畫出來。人們的財富源源不斷地輸送到他們那永遠也填不飽的肚子里。這就是他們認識到的新的資產階級,這就是他們曾經用自己的生命和鮮血換來的新的社會制度。可是,這個制度讓他們非常失望。

《自由女神來到總長們的會議》《謀殺母親的人》,更是以辛辣的手法直指虛偽的資產階級。這些口口聲聲喊著自由的人,當自由女神出現的時候,他們原形畢露了。

《七月英雄》表現的是一位在戰爭中、在創建資本主義社會制度的戰爭中受傷的戰士。革命勝利以后他沒有享受到絲毫革命的成果,在寒冷的冬天穿著破爛的棉衣,棉衣上寫滿了他欠下的債款,生活沒有希望。他最后用一根繩子套住自己的脖子,綁上幾塊石磚,投塞納河自盡。

“每一個企圖代替舊統治階級的地位的新階級,為了達到自己的目的就不得不把自己的利益說成是社會全體成員的共同利益。”也就是說,無產階級跟著資產階級進行革命,創建新社會制度,這時,新生的資產階級還沒上升為統治階級成為特殊階級的時候,這個時候的勝利,也就是說資產階級的勝利,對于其他未能爭得統治階級的許多人的利益來說,都是有利的。

縱觀歷史,我們不難看到,作為新生事物和新生力量的代表,不論是奴隸主階級在揚棄原始社會的歷史進程中,還是地主階級在揚棄奴隸制社會的進程中,他們都代表著先進的力量。那時的資產階級也不例外,他們都基本上“代表”著大眾的利益來跟舊的制度進行抗爭。在革命的過程中,還沒有上升為統治階級的時候,他們都具有革命性,都符合群眾的根本利益。

“資產階級和無產階級在當時共同推進歷史的進程中,資產階級是革命的行列,而無產階級也在這個革命的行列中。但當革命勝利以后,資產階級一旦建立了自己的政權成為統治階級的時候,他們的本性就暴露出來。”這時候,無產階級和資產階級就必然面臨著一場歷史的較量。

這場較量,就是因為資產階級所提出的“自由、平等、博愛”的理想喚起了民眾的覺醒。民眾在這樣的覺醒下,已經不能夠容忍被繼續奴役的命運,所以無產階級毅然地建立了自己的組織——巴黎公社,并且發動了巴黎公社起義。

在《國際歌》的直接鼓舞下,人們拿起武器跟資產階級進行抗爭,資產階級的血腥手段就必然被用到鎮壓工人階級的起義上。所謂的言論自由在哪里?人的生而平等的自由在哪里?只要你威脅政權的鞏固,他們是不惜用任何血腥的手段來對反抗者進行鎮壓的。

由于巴黎公社的暴動,使得整個資產階級極為恐慌。他們不僅用血腥的手段鎮壓了這場起義,同時,他們要從精神生產上進行全面的整治。批判現實主義藝術大師杜米埃已經因畫《高康大》而被打進大牢,這樣一來,使得人們認為批判現實主義藝術是不可能再繼續下去了。藝術家為了維持生存,又不愿意去歌頌這個新生的、虛偽的、充滿著血腥的資產階級。于是,一些藝術家只好去畫自己周圍生活的一些情景,這樣,寫實主義藝術出現了。

作為當時參加過巴黎公社起義的戰士、藝術大師庫爾貝,他對下層人民的疾苦的關注是必然的。

在庫爾貝的《畫室》這幅作品中,他畫了一個自己的畫室。在這個畫室中,他畫了當時法國的思想家、哲學家,各個階層的知名人士。在他的背后卻站著一個裸體的女性,而他的前面又站著一個小孩,似乎這兩個人跟這幅畫沒有任何關系,但是這幅畫的寓意很清楚。這個小孩,顯然是用最純潔的眼睛在注視著,而這幅風景畫也是想體現人和自然以及人在自然中享受的那種自由,而這個裸體的女性也象征著純潔,這種寓意表明了他在這幅作品中所傳達的意識,是要用真誠的眼睛去看待這個社會。

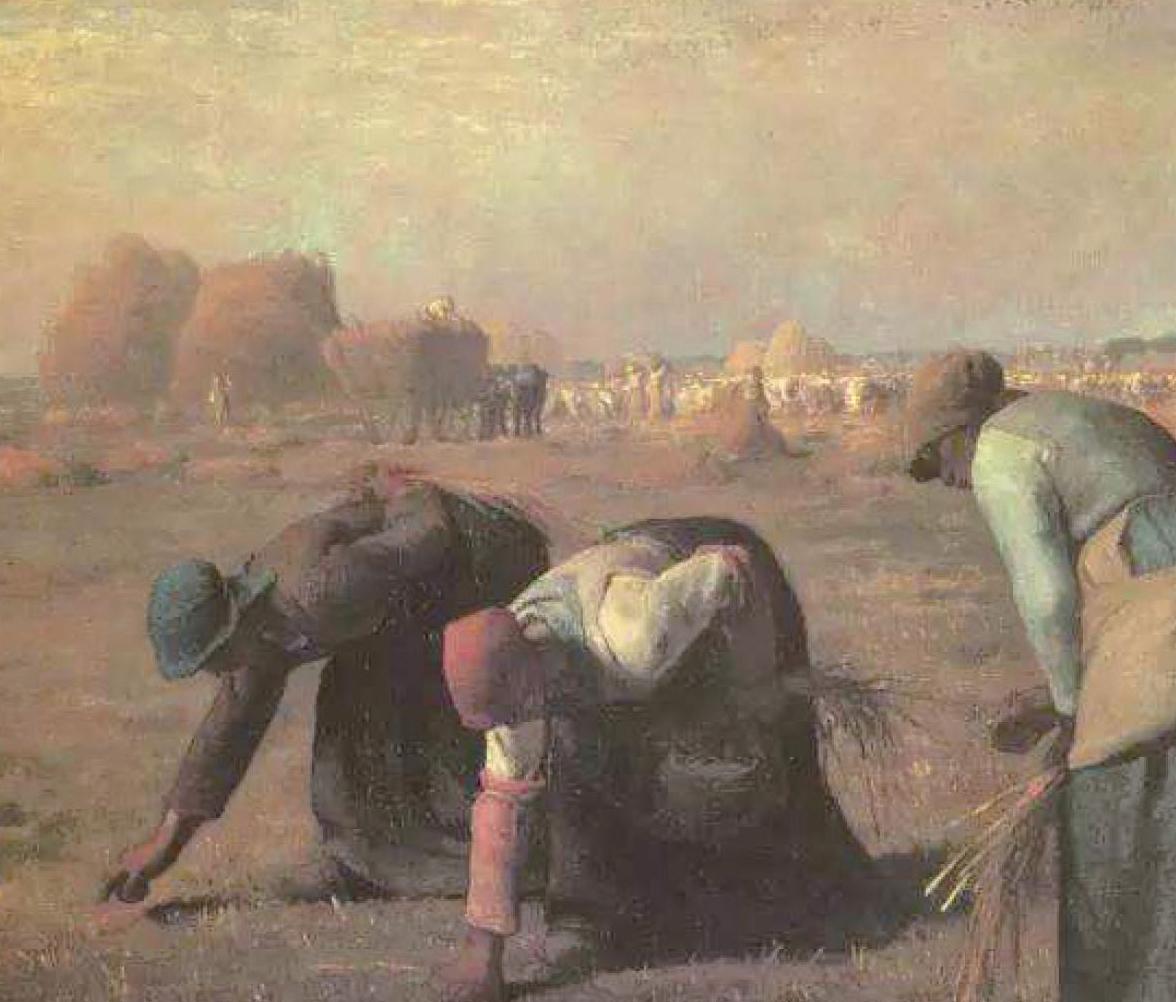

另外一位寫實主義藝術大師米勒,他是一個農民出身的畫家。他的《牧羊女》表現的是在寒冷的冬天放羊的一位姑娘在那里織毛線,這個情節喚起了人們對她的生存環境的同情之心。

這些題材盡管表現的是最底層的人民,但是通過這些對人民生活的情節的再現,使我們看到了革命勝利以后人民的生活情景依舊如故,沒有很大的改變。

當他把《拾穗者》的作品呈現在觀眾面前時,沒想到受到當局御用文人猛烈的抨擊,他們說在這個拾穗者的后面“聳立著造反者的長矛”。我們看看這幅作品,它不就是三個老農在秋天收割后拾麥穗的情景嗎?可是,為什么卻受到了御用文人的批判呢?越真實地再現這些底層人民的生活情況,就越會激發起人們對他們的生活、命運的思考,從而產生改造社會的意識和欲望。

經過巴黎公社起義以后,資產階級對無產階級的恐懼是存在的,他們對任何風吹草動都非常敏感。為什么要對現實主義藝術進行打壓?這種對現實生活的描繪,會激發起人們對現實生活中不公平的社會制度的批判和反抗意識,而這種批判意識一經形成,它就會威脅到當局,威脅到資本主義的統治。

風景畫在這個時候出現了。風景畫的藝術大師羅梭說:“讓文明世界見鬼去吧,大自然生靈與古老的詩歌萬歲。”而文學家司湯達更是直言,只有在大自然里“才沒有使人想起丑惡文明的東西”。

法國的風景畫,不是充滿著陽光明媚,而是帶有一種迷茫的神韻。這個時候的知識分子,對未來、對前途不是很清晰。巴黎公社起義失敗以后,自由、平等的全民性理想沒有實現,人們期盼的理想社會沒有到來。未來的路究竟向何處去?藝術家是迷茫的。

在革命時期,資產階級曾許諾給人民以自由、平等、博愛的諾言,在現實中卻成為對人民反抗進行鎮壓的武器,成為掌握財富生產和分配的統治階級不堪忍受的心腹之患。他們在革命時期倡導的現實主義藝術,今天他們自己要背棄了。

背棄了現實主義,藝術往哪個方向發展呢?他們開辟了一個新的藝術形式,被稱為藝術革命的印象主義。長期以來,我們都認為印象主義藝術是表現光和色的一場革命,但是,這只是印象派藝術中的一個組成部分。印象派藝術其實源于三個部分:第一,消除作品的情節和內容;第二,追求光和色的視覺快感;第三,追求精神上的個人自由。這才是印象派的真正的“革命”的實質。

印象派主將馬奈的作品,主要表現的是一個大塊的明暗的關系。馬奈認為,只要在形象上尋找到大塊的明暗,其他一切會自行解決,并且是次要的。這就對傳統的繪畫觀念進行了挑戰或顛覆。

《草地上的午餐》一經面世就受到了人們的質疑。人們認為,這樣一個才華橫溢的年輕人為什么畫出這樣一個題材,其實,馬奈畫這個題材是有意義的,他畫的這個題材和意大利文藝復興喬爾喬尼畫的《田園合奏》有異曲同工之妙。但是,他和《田園合奏》的藝術表現形式是不一樣的,他更多傳達的是要消解傳統的社會內容,把人引向對大塊的明暗的關注。

我們再來看看莫奈《日出·印象》這幅作品,這是奠定了印象派名稱的一幅作品。這幅作品是藝術家用很短的時間,迅速地記錄了他對這個物體最初的印象。他認為,你出去畫畫的時候,設法忘掉你周圍的事情,你只要把它看作是一塊藍色、黃色,一塊粉紅色,你不要把它看作一個自然的物體,你要把它當作色塊。人的審美里面有兩個重要的內容,一個是生理的內容,一個是社會的內容。生理上的內容是通過構圖、色塊、明暗關系構成,使這幅作品做到人們從這兒走過馬上眼前一亮,具有較強視覺沖擊力。但是,看到這幅作品,還是要探索這幅作品要表達的意義,要傳達出的社會意識和藝術家對社會的解讀。

在這個過程中,每一個所謂追求印象派的藝術家,都在尋找自己的個性,尋找自己的藝術語言。

新藝術點彩派的出現,使得拋棄作品的情節和內容更加明顯。點彩派藝術大師修拉畫的點彩,用點狀的形式繪制的這種新藝術,的確在視覺上帶來了新意,人們認為他的作品有詩情畫意,令人耳目一新。

想躋身于點彩派藝術家行列的畢沙羅,他在實踐了一段以后,感覺到自己受到了抑制。他毅然地放棄了對點彩派藝術的繼續探索,開始形成自己的個性語言。可以說,在這個歷史階段,每一個藝術家都被慫恿著去追求所謂的個性,去擺脫傳統的束縛,追求自己的個性語言。

雷諾爾的作品也打下了自己的個性烙印。在新藝術發展的道路上,要形成自己的個性語言,要躋身藝術大師的行列,就必須擺脫對傳統的迷戀,這種擺脫對他來說非常痛苦。

他一直反反復復在這個過程中實踐,他的人體藝術一會兒回到傳統,一會兒又形成自己對新藝術的追求。

在他最后的藝術道路上,越來越走向自己的個性語言化。這個時候他的人物形體的外部已經完全被他弱化、虛構,不像原來有非常明顯的明暗交接線,這種傳統被他打破。到了晚年的時候,他的藝術就形成這樣一種藝術模式。

另外一位藝術大師德加的作品《舞臺上的舞女》,大家非常熟悉。因為我們很多年畫、日歷、掛歷都采用這幅作品。其實,這幅作品從嚴格意義上來說,按照德加的理論,應該不屬于他最完美的作品。可是,我們傳統的審美認為他這幅作品最具有代表性。這個舞女很美,整個舞姿非常曼妙,符合我們傳統的審美心理。我們把她當作德加最好的作品。

德加認為,畫舞女,不過是一種紡織品的媒介物罷了,并不是把她當作舞女來畫,你認為我畫的是舞女,那是賦予了社會內容,而印象派藝術家不愿意別人這樣去看他們的作品。應該把它看作這是一個藍色,這是一塊黃色構成,而不是人體構成。問題是,德加在這個歷史階段,他還沒能夠完全擺脫傳統,他還得把這些所謂的色塊附著在人物的形象上,當這些人物形象一經出現的時候人們就會產生一種聯想:這是美麗的舞女,這是美麗的形體。人們會有這種傳統的觀念,這是印象派在藝術轉型的過程中還來不及擺脫傳統的一種必然的形式。