粵北山區滑坡地質災害搶險治理方案探析

陳強

摘 要:滑坡是粵北山區最常見、最主要的地質災害。本文結合工程實例,在現場勘查的基礎上,對滑坡特點、工程地質和水文地質特征、形成機理、穩定性進行了深入分析。粵北山區出露地層為下石炭統灰巖,滑坡土體呈現二元結構特征,坡積粉質黏土(滑坡土體)地表裂隙發育,暴雨期間雨水沿裂隙滲入軟化土體,土體飽和,強度降低;工程建設對坡腳進行了高角度的切坡開挖,砌石擋土墻質量較差,易形成滑坡。黏性土邊坡破壞形式為圓弧滑動,屬于淺層潛蝕-滑移型土質滑坡,滑移深度在10m以內。滑坡搶險、治理的方案按兩個階段制定,即臨時性應急搶險和永久性治理。

關鍵詞:滑坡搶險;地質災害;滑坡治理;應急搶險;錨索;抗滑樁

Abstract: Landslide, which is a serious threat to the safety of the people's lives and property who live at the foot of the mountain, is the most common and main geological hazard in the mountainous areas of North Guangdong Province. Combining with engineering examples, this paper analyzes the characteristics, formation mechanism, hydrologic engineering geological conditions and stability of the landslide. It also puts forward a scheme of landslide rescue and treatment in two stages: temporary emergency rescue and permanent control. Such scheme not only eliminated most of the danger in the shortest time, but also eradicated the geological disaster of landslide.

Keywords: Landslide rescue; Geological disaster; Landslide treatment; Emergency rescue; Anchor cable; Anti-slide pile

0 前言

粵北地處南嶺山脈南部,該區地貌類型以低山、丘陵為主,山間河流兩側分布有河谷盆地。滑坡是粵北山區最常見、最主要的地質災害,滑坡常常給工農業生產及人民生命財產安全造成巨大的損失,有的甚至是毀滅性的災難,因此,對突發性滑坡地質災害應急處置的工作十分重要。對已滑動的滑坡地質災害進行搶險治理,既要能在最短時間內控制險情,減少財產損失和人員傷亡、為后期滑坡治理贏得時間,又要考慮永久性治理措施從根本上消除安全隱患(陳生東,2011)。

1 工程概況

2016年5月16日韶關國家森林公園蓮花北路東側山體受連日強降雨影響,發生了滑坡地質災害,坡面出現了多道拉裂縫,其中滑坡后緣裂縫寬約35cm,垂直位移約1m,坡腳人工邊坡出現了鼓脹變形,局部已坍塌,嚴重威脅坡腳2棟居民樓50多人的生命財產安全。現場通過踏勘調查對滑坡災害基本情況、地質背景、引發因素等進行了分析,該區地貌單元為丘陵地貌,滑坡前緣高程85m,后緣高程103m,滑坡體橫向長度約50m,縱向長度約40m,滑坡類型為土質滑坡,滑坡規模約3000m3。據初步推斷,滑坡目前處于變形發展階段。

1.1 區域地質構造

該滑坡位于韶關南東蓮花山背斜軸部,馬壩-大塘向斜西北側,軸向20°,長約10km,寬約5km。背斜西南傾伏,翼部發育次級同向褶曲。軸部出露泥盆系帽子峰組(DCm),翼部出露石炭系大賽壩組(CdS),兩翼地層傾角40°左右,北東翼被上中侏羅統不整合覆蓋,本區出露地層為下石炭統灰巖層。

1.2 工程地質條件

根據巖土工程勘察資料(廣東省地質局第三地質大隊,2016),按地層成因類型和巖土層性質,地層自上而下分為:第四系坡積層(Qdl)和第四系殘積層(Qel),具體描述如下:

(1)坡積粉質黏土(滑坡土體)(層序號3-1a):由坡積土層向下滑移后形成,淺紅、棕紅、黃褐色,可塑狀,濕,主要由粉粒和黏粒組成,含少量風化礫石和鐵錳質結核。受滑坡擾動和雨水沖刷滲透影響,土芯較濕軟,遇水易崩解成散體狀。層厚4~6m,平均厚度4.81m。

(2)坡積粉質黏土(層序號3-1):坡積而成,淺紅、淺黃、黃褐色,可塑狀,濕,主要由粉粒和黏粒組成,含少量風化礫石和鐵錳質結核。土芯柱狀,遇水易崩解。層厚2.40~10.60m,平均厚度5.13m。

(3)殘積粉質黏土(層序號4):殘積而成,淺黃、褐黃、紫褐、灰褐色,硬塑狀為主,局部夾可塑狀,稍濕,主要由粉粒和黏粒組成,下部含少量灰巖孤石和強風化灰巖塊石。土芯柱狀,稍有光澤,干強度中等,韌性中等。揭露層厚20.80~34.08m,平均厚度28.99m。

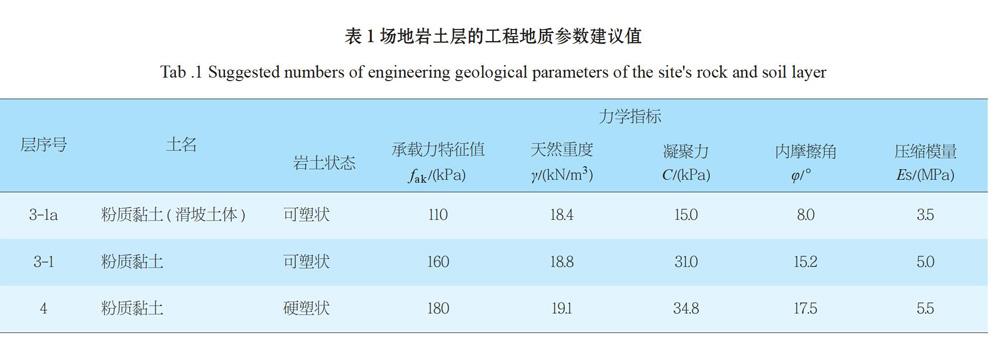

各巖土層的工程地質參數建議值如表1所示:

1.3 水文地質條件

該區地表水徑流主要為雨水和山體滲透水匯集并沿著山體和排水溝自上而下順勢流至山腳下市政排水溝,邊坡上方匯水面積約3000m2。

地下水埋藏較淺,穩定水位埋深1.2~6.3m。地下水類型主要為第四系土層滯水和巖石裂隙水。上部第四系粉質黏土層中含孔隙水,下部基巖含裂隙水。土層孔隙水與大氣降雨關系密切,孔隙水主要靠大氣降水、地表水的滲入和地下側向徑流補給;巖石裂隙和巖溶裂隙水主要為上部破碎巖中的孔隙水越流補給和上部山體雨水、泉水的側向補給。排泄則以側向地下徑流及大氣蒸發為主。

2 滑坡類型及形成機理

本區土體呈二元結構特征,坡積粉質黏土(滑坡土體)(層序號3-1a)在長期的風化作用下產生裂隙,在暴雨時受雨水的沖刷,雨水沿裂隙滲入軟化土體,土體飽和,強度降低;滑坡前緣地帶在工程施工時,對坡腳進行了高角度的切坡開挖,使斜坡土體失去支撐,為滑坡提供了地形臨空面環境。以上因素導致下滑力增大,抗滑力減小,土體產生自身變形和沿軟弱結構面或接觸面發生滑動,潛在滑移面大致為坡積粉質黏土(層序號3-1a)與坡積粉質黏土(層序號3-1)的接觸界面,黏性土邊坡破壞形式主要為圓弧滑動,屬于淺層潛蝕-滑移型土質滑坡,滑移深度在10m以內。

在滑移和坍塌后,邊坡頂部出現寬約30~50cm的張開型裂縫,坡面上零星分布有山頂上滑落下來的茶樹、灌木等,坡腳處原有石砌擋土墻已經坍塌,1號辦公樓和相鄰民宅處地坪堆積有大量滑落下來的崩積物。原有砌石擋土墻因年久失修,擋土墻背土壓力增大后墻體膨脹變形,在滑坡土體的沖擊下原砌石擋土墻最終發生坍塌破壞。

綜上所述,坡體不良的巖土組合和結構特點是邊坡滑移的內因。雨水的滲透和沖刷作用加劇了邊坡的變形;工程施工對坡腳進行了高角度的切坡開挖,使斜坡土體失去支撐;重力擋土墻質量較差,是主要的誘發因素。

3 滑坡穩定性分析

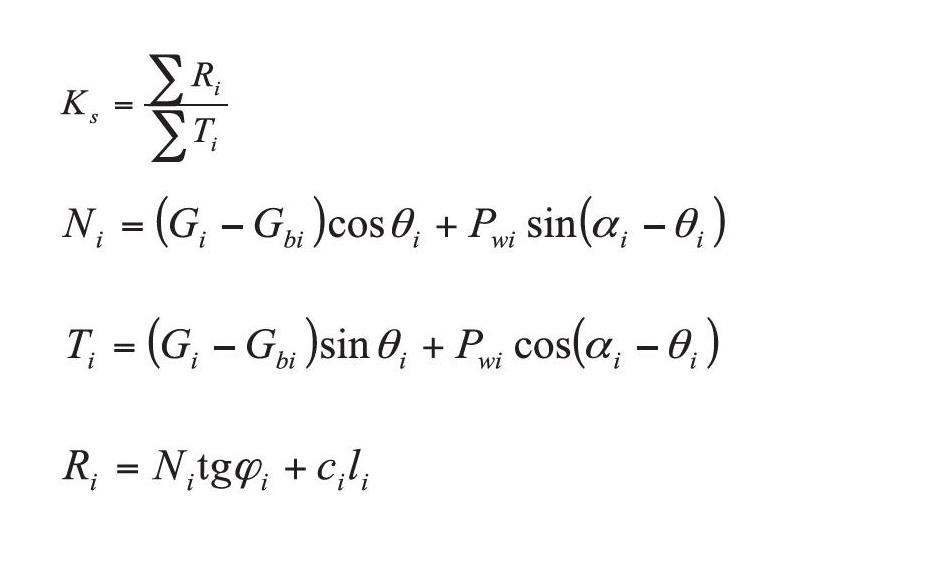

對場地內現狀邊坡進行穩定性計算,根據場地巖土工程條件,按《建筑邊坡工程技術規范》(GB50330-2013),采用圓弧滑動計算穩定系數,滑坡推力按傳遞系數法計算。計算公式如下:

式中:Ks為邊坡穩定性系數;ci為第i計算條塊滑動面上巖土體的黏結強度標準值(kPa);φi為第i計算條塊滑動面上巖土體的內摩擦角標準值(°);li為第i計算條塊滑動面長度(m);θi、αi為第i計算條塊底面傾角和地下水位面傾角(°);Gi為第i計算條塊單位寬度巖土體自重(kN/m);Gbi為第i計算條塊滑體表面建筑物的單位寬度自重(kN/m);Pwi為第i計算條塊單位寬度的動水壓力(kN/m);Ni為第i計算條塊滑體在滑動面法線上的反力(kN/m);Ti為第i計算條塊滑體在滑動面切線上的反力(kN/m);Ri為第i計算條塊滑動面上的抗滑力(kN/m)。

根據場地實際情況結合本次勘察成果,工況為天然狀態、地下水按實測水位、不考慮地震因素。計算參數:按表1選取。滑坡在天然狀態下穩定性系數0.786,邊坡天然狀態下基本處于不穩定。

經工程對比及計算結果表明:場地內大部坡體在天然狀態下基本不穩定,一旦遇到連續降雨,滑體重量增大、滑動帶土體強度和抗滑力減小、產生靜水壓力,應力條件向不利方向發展,次級滑坡體有可能發生再次滑坡的危險。

4 滑坡應急治理方案

滑坡目前處于變形發展階段,嚴重威脅著坡腳居民的生命財產安全,因此將滑坡應急治理分為臨時性應急搶險和永久性治理兩個階段進行。

4.1 臨時性應急搶險措施

(1)削方減載:沿坡面按照1∶1.5分兩級放坡削減滑坡體土方,以減小滑坡的下滑力,從而提高邊坡整體穩定性。

(2)回填壓腳:將削坡的土方回填反壓坡腳,以提高滑坡的抗滑力,從而提高邊坡整體穩定性。

(3)坡面封堵及地表排水。為了盡量減小降水及其它水流通過地表裂縫滲入地下對邊坡的穩定性造成的不利,設計采用覆蓋塑料薄膜對坡面進行封閉處理。沿坡頂和馬道上設置截、排水溝,防止雨水進入滑坡體。

(4)監測與巡查:對滑坡進行實時變形監測和巡查,若發現變形過大或變形加速,立即向相關部門預警,并采取疏散群眾等措施。

通過臨時性應急搶險措施基本解除了險情,最短時間確保了人民群眾的生命財產安全,并為開展永久性治理勘察、設計、施工贏得了時間。

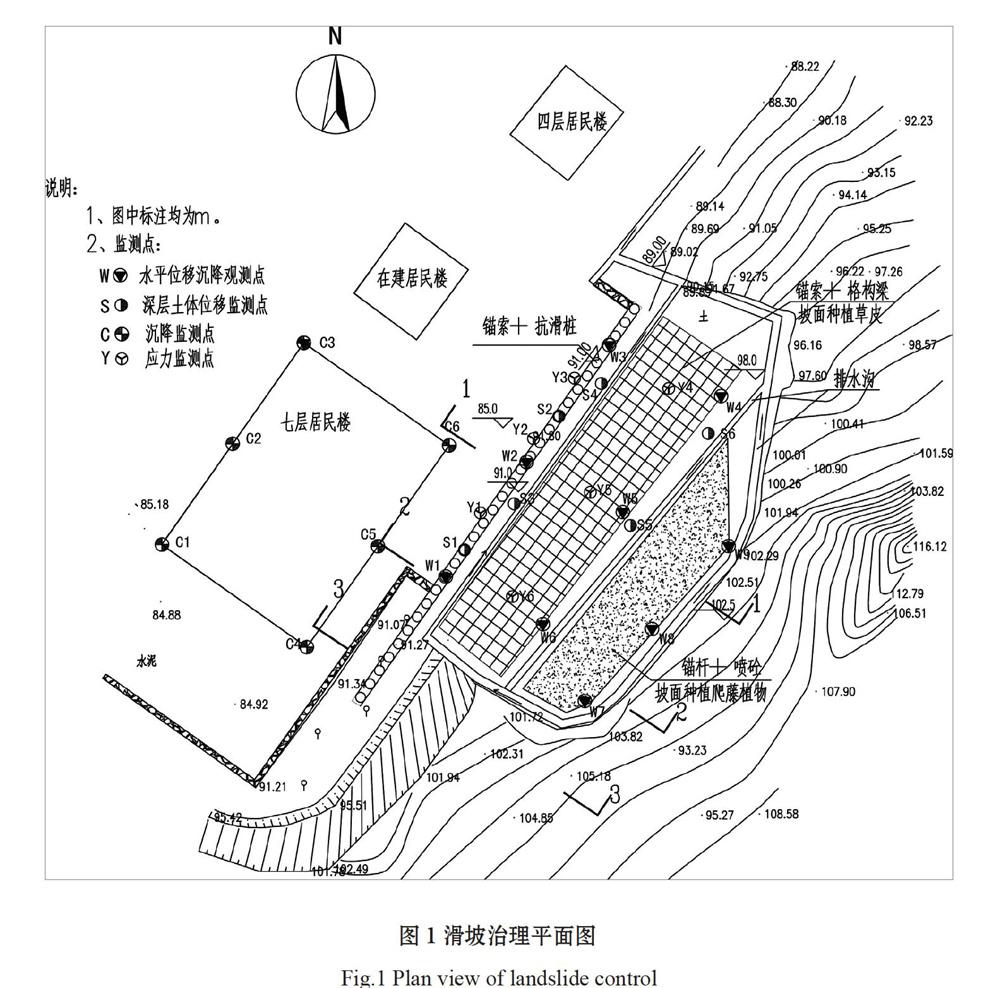

4.2 永久性治理方案

工程地質條件、水文地質條件、場地周邊環境、工程永久性及邊坡現狀特點,本著“安全適用、技術先進、經濟合理、保護環境”的原則(鄭穎人等,2010),從工程造價、工期、施工可行性等方面綜合考慮,確定采用噴錨+錨拉格構+錨拉抗滑樁綜合支護體系(圖1)。

(1)“噴錨支護”加固一級坡面土體

一級坡面按1∶1.5放坡,采用噴錨進行坡體加固。錨桿采用Ф28鋼筋,長度15m,間距1.5m×1.5m;坡面掛Ф8鋼筋網間距100mm×100mm,噴C25砼厚150mm;一級平臺種植爬藤植物綠化坡面(圖2)。

(2)“錨拉格構支護” 加固二級坡面土體

二級坡面按1∶1.5放坡,采用錨拉格構進行坡體加固,預應力錨索采用4束鋼絞線,長度35m,其中自由段7m,錨固段28m,抗拔力設計值260kN,鎖定值220kN;采用格構(框架梁)行坡體加固,格構采用半埋入式“#”形鋼筋砼框架梁,框架梁尺寸均為400mm(寬)×400mm(高);梁砼C25,梁間距2m;錨桿位于格構梁交點處,格構間裸露土體種植草皮綠化(圖2)。

(3)“錨拉抗滑樁”加固坡腳

坡腳采用“錨拉抗滑樁”加固措施。抗滑樁采用人工挖孔灌注樁,樁徑1.2m,樁間距2m,樁長15m,錨固深度9m,樁身采用C30水下混凝土。預應力錨索采用4束鋼絞線,兩道錨索,長度分別為35m、30m,其中自由段分別為8m、7m,錨固段分別為27m、23m,抗拔力設計值260kN,鎖定值220kN;坡面掛Ф8鋼筋網間距100mm×100mm,噴C25砼厚150mm;坡腳種植爬藤植物綠化坡面(圖2)。

整個工程的施工采用信息化動態施工,施工過程及時向設計單位反饋現場工程地質情況,設計單位根據現場反饋信息不斷修正完善設計。

5 滑坡應急治理效果分析

2016年5月18日進場搶險,2016年9月25日滑坡治理工程完工,從坡面上代表性監測點W5號點的監測數據可以看出:治理工程完工后滑坡變形已經穩定(圖3)。整個滑坡搶險治理實現了預期的目標。

6 結論

(1)本滑坡屬于突發性淺層潛蝕-滑移型土質滑坡,坡體不良的巖土組合和結構、暴雨期間雨水的滲透和沖刷作用、人工活動對坡腳進行的高角度切坡開挖,是形成滑坡的主要因素。

(2)韶關森林公園蓮花北路東側滑坡災情較嚴重,將滑坡搶險治理分為臨時性應急搶險和永久性治理兩個階段進行,效果顯著。臨時性應急搶險在最短時間內基本消除險情,為后期綜合治理贏得了寶貴的時間。永久性治理從根本上治理該滑坡地質災害,保障了坡腳居民生命財產安全。

(3)“錨拉格構”+“錨拉抗滑樁”主動受力型支護體系應用于滑坡地質災害治理,效果較好,值得推廣。

(4)滑坡地質災害治理應加強變形監測工作,治理施工應采用信息化動態施工。

參考文獻:

建筑邊坡工程技術規范(GB50330-2013)[S]. 北京:中國建筑工業出版社.

鄭穎人,陳祖煜,王恭先,等, 2010. 邊坡與滑坡工程治理(第二版)[M].北京:人民交通出版社.

廣東省地質局第三地質大隊, 2016. 韶關國家森林公園山體滑坡應急搶險工程勘查報告[R].

陳生東, 2011. 永泰縣城峰鎮旗山小區后山滑坡現場應急調查與處置分析[J]. 工程地質學報(3):370-375.